前言:当你看到这只挥舞着双臂,大吼着:“KAKA,我的力量无人能及!”的鸟人时,你会觉得这个家伙自不量力,还是有些钦佩它虽然只是一只普通怪,却有着无与伦比的自信与勇气呢?

我想大部分人会觉得它不自量力。但你还可以这样想,如果没有这一句自信的台词。它怎么能够在芸芸众“怪”中脱颖而出,给你留下如此深刻的印象呢?又怎么能够成为《杀戮尖塔2》开篇第一怪?我觉得做怪物一定要自信,做人也是这样。

不少《杀戮尖塔》测评人,都要自谦两句,“我只是萌新,玩的还浅。”,“这游戏出了这么多年,我能评测个啥啊?”等等。而今天我来写《杀戮尖塔》,这份信心便是源自于“KAKA鸟”,毕竟:我的测评能力无人能及!!

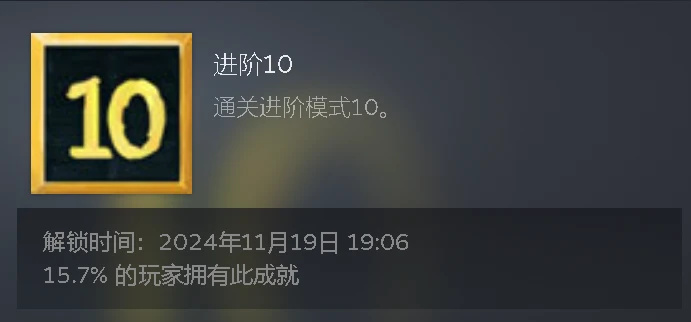

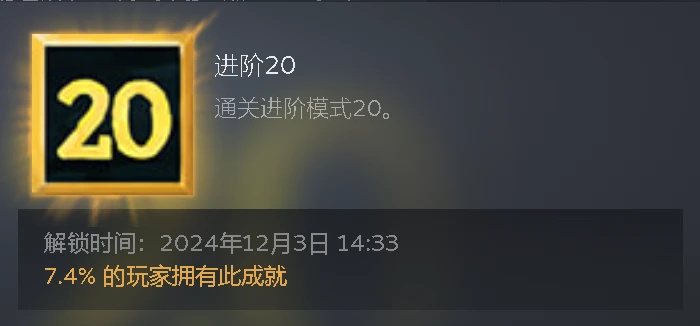

话虽如此,但《杀戮尖塔》的构筑思路确实非常灵活,无论什么样的对局,如果已经对遗物、以及所用英雄的卡牌有所了解,高手都能够顺利碎心通关——即使游戏设计的很出色,但从成就比例上来看,那种可能肯琢磨钻研《杀戮尖塔》玩法的玩家,其实占比并不算很高。

而仅是刚刚能通关A20的玩家,他们对卡牌的理解,仍是刚刚入门,比如说我。

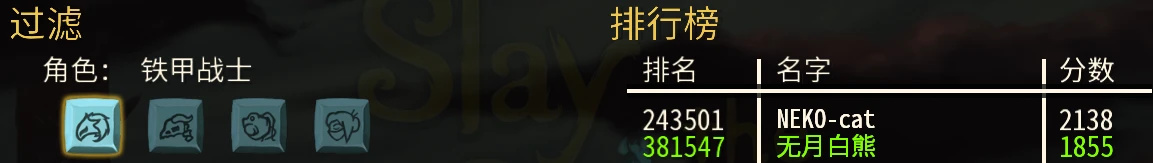

对于更多的购买者,还是因为听说这个游戏很经典,就买来入库收藏。但以成就比例论短长,只要通关进阶10,在打牌实力上就已经超过84%的玩家了。

而达到进阶20的玩家数量,从排行榜上估算,大概也仅有50万人(左右)。

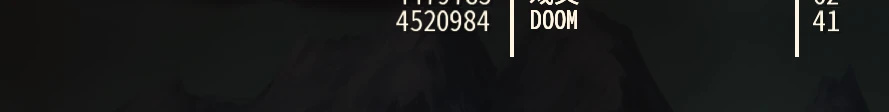

而从排行榜中的好友统计,那种入库游戏简单玩了一下,看了一眼就把游戏关闭的玩家。排名在452万,这大概可以估算出,所有入库打开游戏玩了一下的玩家数量。

列出这一部分数据,是为了说明,如果这篇文章写的是《杀戮尖塔》卡牌构筑,战术以及A20的过法等内容。核心玩家一定会不屑一顾,同时我也没有这个能力,并且即便都是次次通关A20的高手,对于尖塔牌库的理解,可能也是不同的。

而只是因为兴趣购买《杀戮尖塔》的玩家,又会觉得这样一篇充满术语的文章,是基于小圈子的狂欢,而显得整篇文章索然乏味。

所以,本篇文章想要聊的重点,其实大部分在卡牌构筑之外,以及那些类尖塔游戏,哪些部分受到了《尖塔》的影响,又有哪些独特的创新之处。当然,古语有云:“三个臭皮匠赛过诸葛亮”,我不是诸葛亮,各位看文章的想来和我的水平也差不多,而见识方面总会有我不知道的视角,如果文章哪一部分有新的见解或者错误,烦请指出。

《杀戮尖塔》在数值之外的优点

不少牌佬认为,卡牌类游戏只要数值设计的合理,即便画面表现再差,自己都能够接受。卡牌游戏吗,主要玩的是“打牌”。这样的观点不能说是错的。但起码将《杀戮尖塔》的两个非常大的优点埋没掉了,因为《尖塔》的成功并不只源于“数值”的优秀。

这两个优点,分别是:

一,卡牌、遗物给玩家的感受,以及其内在遵循的逻辑。

二,打牌操作时的爽感

我们一条条展开来说。

一.卡牌、遗物给玩家的感受,以及其内在遵循的逻辑。

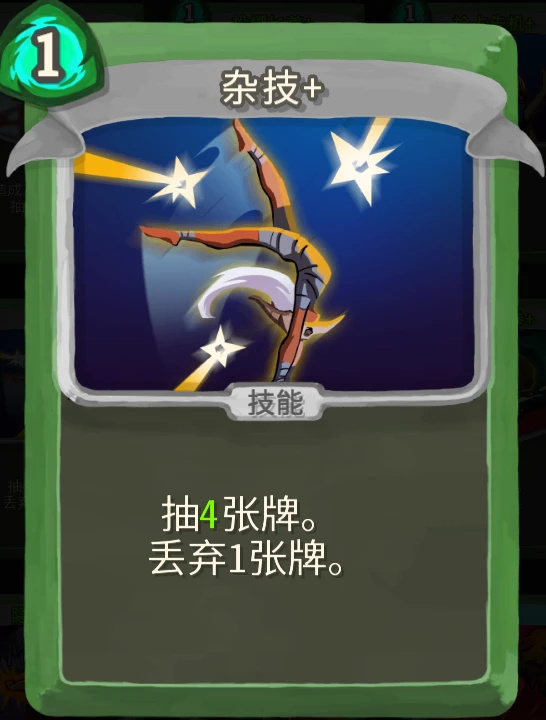

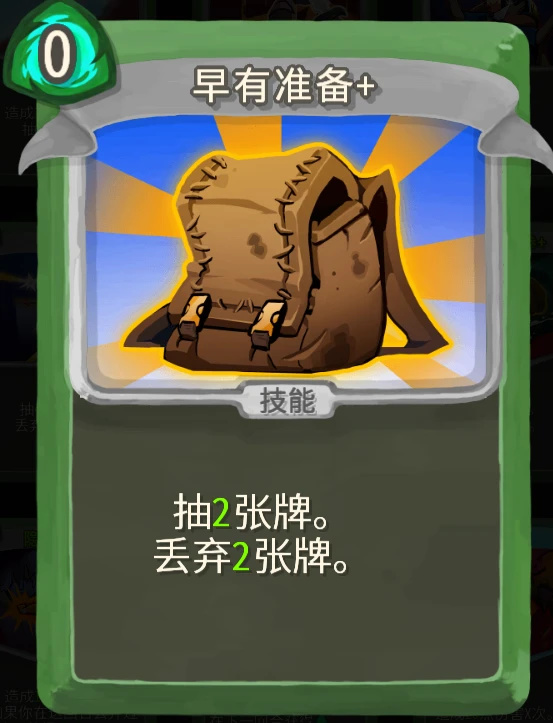

游戏应该给玩家提供“想象”的空间,以“杂技”和“早有准备”为例,这两张卡的效果都是抓牌,弃牌。配合不同的插图和技能名,给玩家带来的感觉是完全不一样的。

杂技给我的感觉,就是静默猎手一个空翻,将蛇骨面具以及披风之下掩盖的傲人身材有一瞬之间的展现,像是在看电视剧时,你的注意力被女主角的身材吸引,在一瞬间慌神之时,她已在翻滚之下掏出了致命的武器,准备大开杀戒了。

当然,这样的翻滚需要弃掉一张卡牌卸力。而卡牌隐秘打击,就是借势一拳猛击敌人要害,因此,只要你有“可以使用”它的能量,即可“返还能量”。

早有准备的插画是一张背包,它给玩家的感觉就更加直观了,为了应对面前的敌人,在背包中翻找道具。一边翻一边丢。

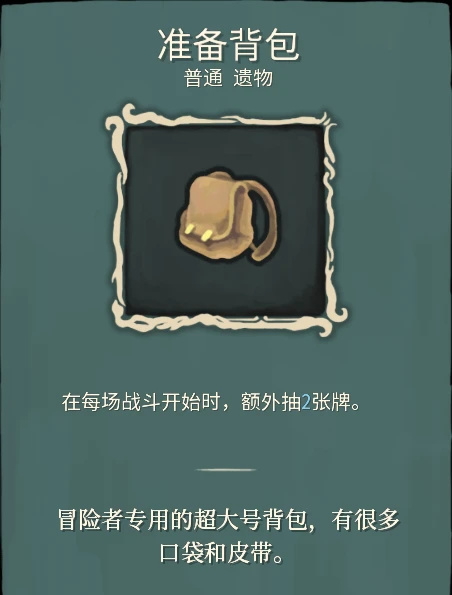

而这个“遗物”背包的效果,就是战斗开始时多抓两张牌。

这两张牌都提到了一个机制“弃牌”,在直观感受中,将手牌弃置一定是负面效果。因为这是本回合中“资源”的一种损失。但在静默猎手的卡组设计中,弃牌是她的核心玩法,往往弃牌才能激活“猎手”准备的计划与能力,成为另一种形式的“能量资源”。

在静默猎手的成型卡组中,有大部分套路是关于“循环”的。大量的抽牌弃牌,使卡组在手中不停轮转循环。你回头看,猎人的初始遗物就是“蛇之戒指”,一个酷似“衔尾之蛇”的符号。

它象征的意义,就是“循环”,当你掌握了猎人的一些玩法,再回头来看这个初始遗物,自然会觉得这个初始遗物有个非常贴合玩法的意义隐藏在其中。

而猎人给玩家的其它印象,是披风下的无数小刀、匕首,擅长使用毒药,敏捷的身手以及谋而后动。你可以点开猎人的任意一张卡牌,即便是高能量消耗的卡牌,也是围绕着这些元素与感觉设计的。

而这一套卡牌最终给玩家的感觉,就形成了一个立体的猎人的形象。即便在故事中,她没有台词,动作寥寥,她的形象仍然鲜活,且跃然纸上。

只有猎人是这样吗?当然不是。

提到战士,我第一个想到的词汇是“力量”。力量是广泛存在于《尖塔》中的机制,并非战士所独有。在一些通用遗物和药水中,我们就能获取力量。而力量也是可以直接使“攻击卡牌”提升威力的手段。

而在观者和故障机器人的卡牌中,也能找到“力量源”。从卡牌的插图可以直观感受到,故障机器人是依靠重编程,将转移到能量球上的能量抽调,改为强化自身机体的机能。

观者采用的则是DND中许愿术这种直接改变因果律的强大能力。

由以上几点,大概能够了解,大额力量的提升,要么通过自身锻炼(比如举起壶铃),要么有源头,要么直接改变因果律。

尖塔中,能够提升卡牌威力的手段很多。但多是借由工具与技巧,而非力量本身。

而到了战士这里,能够发现战士的力量来源,是分为两个源头的。

活动肌肉是通过热身,提供临时力量。观察弱点则是武侠小说中常用的“敌人出手时必定会露出破绽”,藉由“攻击破绽”来提升招式的威力。跳出游戏机制,只看手段。铁甲战士无法通过以上两种手段,获得超越人类的力量,想要变得更加强大,已经被人类的躯体所限制住了。

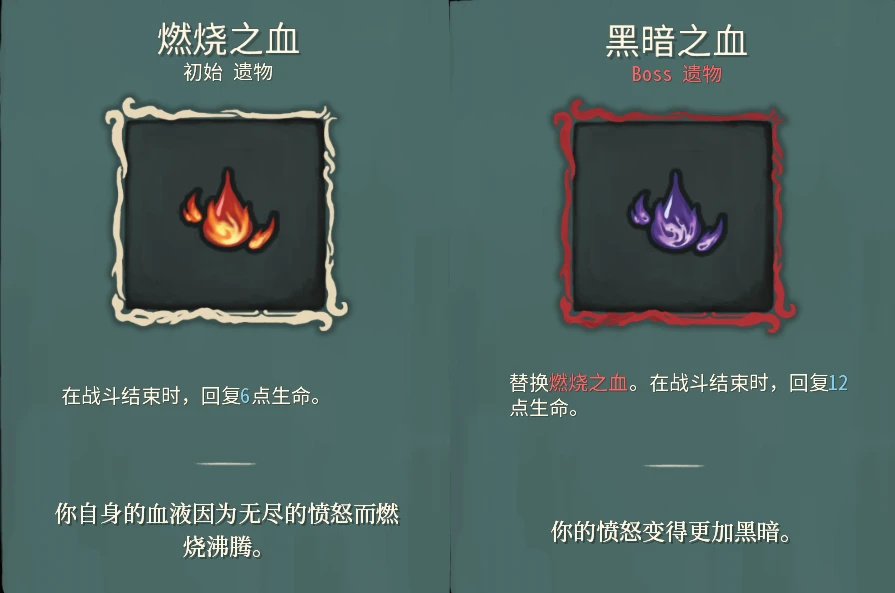

而燃烧的一费2力量(升级后为3力)以及恶魔形态源源不断地提升力量,这些力量的来源则是与恶魔签订的契约。推测铁甲战士也是在结合了自身的技巧与获得了恶魔的力量之后,开启的“突破极限”模式,让自身的力量能够更进一步提升。

关于“恶魔形态”,其实又有两点非常有趣,与另外两件事物产生了关联。

其一是铁甲战士自带的燃烧之血,如果与恶魔签订契约后,燃烧即可提升力量。那么在击败Boss之后,有时会拾取到黑暗之血,从单纯的火焰到黑色火焰,这是一种腐化加深的表现。

燃烧之血与祭品这张牌有着巧妙的联系,燃烧之血会在战斗结束后,恢复6点生命,而祭品则会消耗6点生命,换取更多的能量,卡牌。在战士与恶魔签订契约后,就是在不断地以重生的血肉换取着“恶魔之力”。

这些力量不限于失去生命获得能量,失去生命获得卡牌,消耗卡牌获得更多的卡牌。

在《尖塔》中,黑暗所代表的即是毁灭自己的已有的能力。在许多事件中,都对黑暗的力量有所展现,所以《尖塔》内的逻辑是自洽的。

黑暗之拥——拥抱黑暗之后的战士,在摧毁掉自己的能力之后,则是如饥肠辘辘的恶魔一样,快速填充另一部分手牌,来饲养恶魔。

你可以从这些中卡牌中看到,恶魔与战士所签订的契约,表面上看是给予了战士更多的力量,但恶魔的目的,是要将铁甲战士从头至尾吃干抹净。

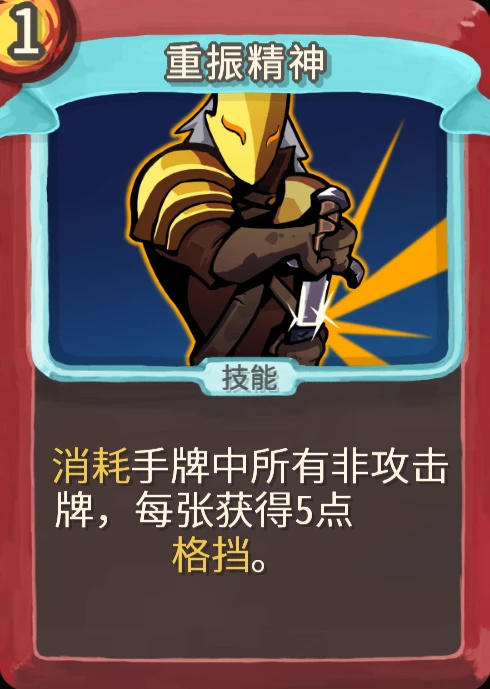

相比较之下,战士自身的能力重振精神,表现得则是消耗掉身上的伤痛与非攻击手牌,以达到精简招式,防御一波、下一轮与敌人搏命的感觉。

或许也是藉由战士自身对于“精简能力”的理解。战士并非完全沉沦于恶魔所给予的力量,反而能利用恶魔“消耗卡牌”的能力,使自身的战斗技巧化繁为简。在此时,战士与恶魔的契约,形成了一种“微妙的平衡”。

但更令人玩味的,却是另一点。恶魔形态这个不断提升自身力量的能力,与某种东西很像,不是吗?

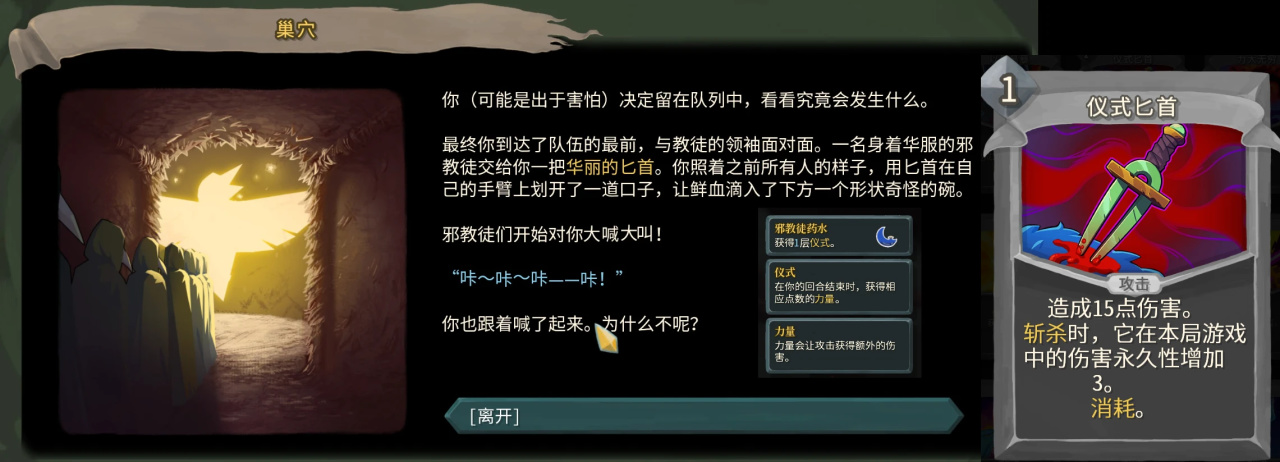

那就是开篇我们提到的“咔咔”邪教徒,这些人将自己装扮成鸟类,通过仪式来不断提升自己的“力量”。仪式药水的效果也是不断提升力量。这与“恶魔形态”相吻合。

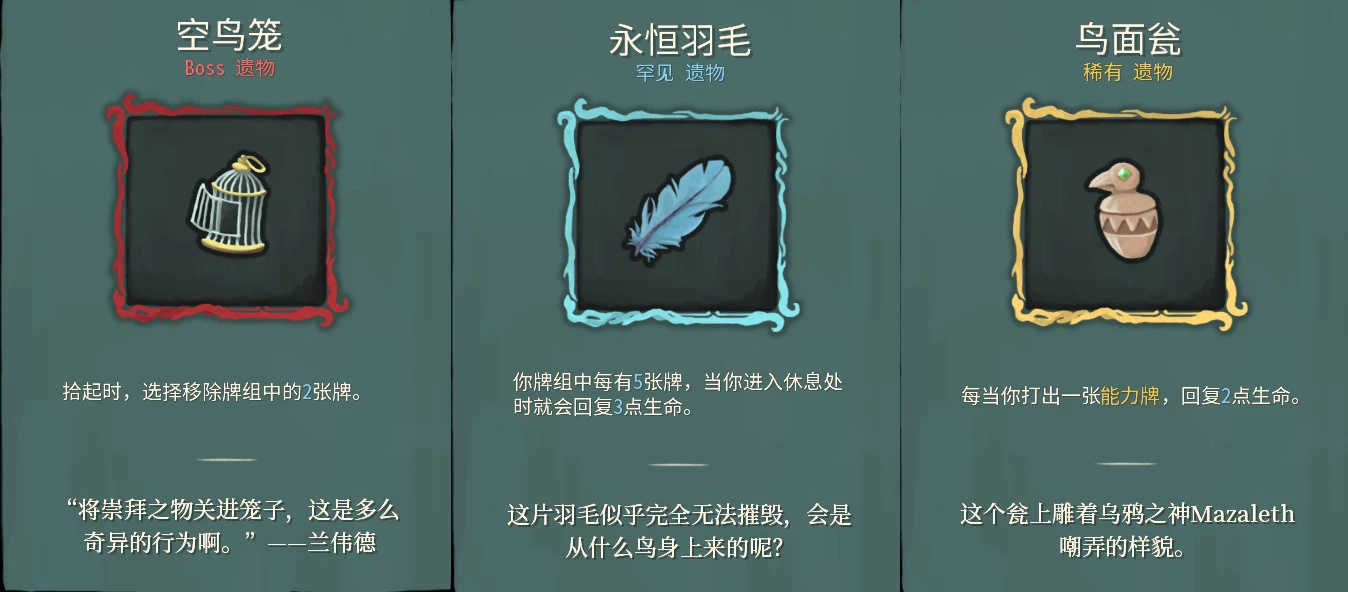

而寻找与鸟类有关的遗物,能感觉到鸟本身与“恶魔”关联不大,反倒是鸟类的遗物能够回复生命值。用于关住鸟类的笼子,倒是有与黑暗力量相同的能量——删除卡牌(鸟的雕像也是如此)。

通过这些点,或许能够隐约察觉到,邪教徒崇拜鸟类,很重要的原因,可能是因为:崇拜鸟类不断恢复的生命力,想要以如此澎湃的生命力与恶魔达成契约,获得力量。

杀戮尖塔第三层Boss觉醒者,它就是变化为鸟类的邪教徒,心脏部位插着一柄“仪式匕首”,而在第一次击杀它之后,它也可以满血复活。

这一定程度上,可以印证这个假设。

说到这里,聪明的小伙伴或许已经发现,铁甲战士的背景与恶魔相关。间接地与邪教徒势力相关。

静默猎人与蛇相关,间接地与尖塔中的异蛇与蛇教相关。蛇在《尖塔》中给人的感觉是毒,贪婪,变化莫测,这里就不再展开了。

故障机器人是尖塔中损坏了核心的“防卫机械”,观者则是从外部来“审视”尖塔的人。四位主角都与尖塔有着千丝万缕的联系。

那么,只有英雄是这样设计的吗?当然不是。

我们来看第一层Boss史莱姆老大身上掉落的遗物(此遗物来源于史莱姆老大,但为了游戏性,一层Boss宝箱并非打败史莱姆老大必爆出它。是一件会随机出现在一层Boss宝箱中的遗物)。

在获得灵体外质后,便能够+1点能量上限,代价是不可再获得任何金币。这就与史莱姆的特性有关。

在1层与史莱姆相关的事件中,会了解史莱姆的粘液能够灼伤你,而且它们非常喜欢吞噬遗物和金币之类的东西。

根据史莱姆的这种特性,你使用这件遗物,就不能获得金币的逻辑,便也能够理解了。

第一勇士的“破碎金冠”,也能提高获得的能量,但卡牌奖励减少2张(通常为1张)。虽然第一勇士,经常被玩家嘲讽为“弟勇”,是二层最弱的一个Boss。

但第一勇士一直认为自己是第一,有着一种桀骜不驯的勇气,所以,无论选择哪一张牌,自己都是最棒的!

在这里不得不感叹,虽然《尖塔》中怪物的台词不多,但传递的精神却都是正向的,自信的。就像地精头领在与你进行战斗时,有一句台词是“永远别放弃!”

这在激励自己和小弟的同时,何尝不也是尖塔新手玩家的良师益友呢?

很多时候《尖塔》不将故事写全,而是通过卡牌能力,卡牌插画,事件、遗物等构建尖塔内英雄、怪物之间的联系,并且形成了一套自洽的游戏逻辑。这就是《尖塔》最亮眼的优点之一。

而基于这些卡牌的简单易懂的效果、插画与命名,能够让玩家快速地记起卡牌的效果,进入“构筑”的快乐之中。

However,作为《尖塔》类游戏的开创者,杀戮尖塔的人物动画等同于没有,这也是我最初买下游戏时所诟病的。没有动画效果,会缺少最初吸引玩家的手段,需要更加扎实的卡牌与故事设计,好在《杀戮尖塔》在这一方面的确独一无二。

而“没有过多的游戏动画”,也是下面要讲的《杀戮尖塔》的第二大优点:

二.打牌操作时的爽感

我个人第一款接触的游戏,其实并不是《杀戮尖塔》而是一款叫做《森久城物语》的国产类尖塔游戏,第一观感是不错的。后续又玩了很多宣称从《尖塔》中摄取灵感的作品,例如国产游戏《斗技场的阿丽娜》。

随着接触的类尖塔增多,包括我主要游玩的《暗黑地牢2》,都受到了《尖塔》的影响。这使我购买并游玩了《尖塔》本体,但过高的难度,和独特的画风,它并没有在第一时间勾起我“继续游玩”下去的兴趣。

直到我前段时间游玩了《蠕行的恐惧:克苏鲁精选集》,并成功一轮击杀了克苏鲁之后。这使我突然觉得自己又行了,重新挑战尖塔。

也正是这次游玩尖塔,让我重新认识了《尖塔》,这部发行最早,开创了整个类《尖塔》流派的游戏,其操作之丝滑,是许多类《尖塔》所无法比拟的。也让我有了“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”的感慨。

拖曳卡牌时的丝滑流畅感,恰当的打击音效,比如攻击打在护甲上,护甲破碎,打在身体上,音效都是不一样的。特殊怪物在阵亡时会有音效。Boss级怪物的特殊受击反馈,以及包括敌人血条下降的表现形式。整体体验非常完美,后续我接触到的所有类尖塔游戏,表现最出色的,基本上也只是与“尖塔”持平而已。

这些类尖塔游戏中,我认为手感最丝滑,打击感最棒的,是国产游戏《骰子浪游者》,它许多方面和《尖塔》并不像,但在拖曳、打击的爽感(音效,怪物的受击反馈)上学到了精髓。

可惜《骰子浪游者》也有一个问题,作为一款可以利用骰子“作弊”的游戏,很多玩家花很大力气凹出大数值,就是为了“结算时”那一下的爽感。但目前的版本,只要Boss血量没了,伤害计算就“戛然而止”了。不知道后续更新,它是否能满足多数玩家对于“这一点”的小小改动需求。

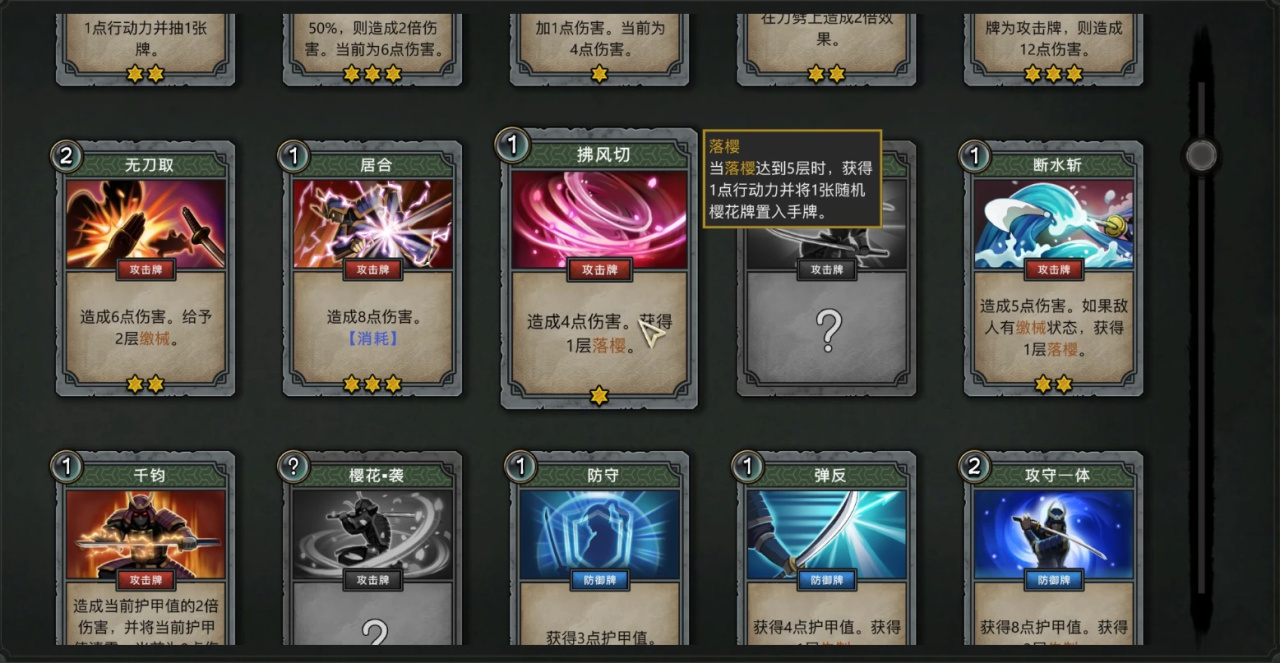

国单《降妖散记》,作为第一批尖塔游戏的优秀模仿者,它最亮眼的部分就是每一张卡牌都有攻击动画,不同的卡牌还有不同的攻击动画。游戏的美术好到没话说。而在游玩《降妖散记》时,你会发现动画其实并不会破坏掉打牌的爽感。

但与之不匹配的则是极其垃圾的打击音效,没有把画面已经表现出的质感与张力表现出来,这就使得《降妖散记》的打牌爽感上差了一截。

而在鼠标控制方面,《杀戮尖塔》的药水使用方式,是直接拖曳向敌人或空白处(目标是自己),《降妖散记》则是点击“使用”还是“丢弃”,进一步降低了操作时的流畅度。

可能是为了让自己的游戏与《尖塔》有所区分,《降妖散记》当抽牌堆抽空时,需要消耗1能量来重新洗牌。这自然也降低了卡牌的流转性。

作为一款独游,《降妖散记》确实还挺好玩,制作者做得也很用心。在这里指出这些问题,是想表达《杀戮尖塔》为了玩家能够流畅地打牌,在细节上下了多少功夫。

或许看到《降妖散记》的演出动画,会有玩家表示牌佬无需动画演出。但事实上,《杀戮尖塔2》的预告片上也为不同英雄和敌人加上了专属的动画与受击动画。

至少给打牌加上更丰富的攻击动画这个点,是《降妖散记》所洞悉的先进设计。当然不能说《杀戮尖塔2》加攻击动画这种行为是源自于《降妖散记》提供的灵感,但《杀戮尖塔2》的制作人肯定也在这许多年中,见过很多的类尖塔,将更多新鲜的灵感注入到了《尖塔2》这款游戏之中。

或许,也会有玩家说,给打牌加动画不是后出的类尖塔都会采用的设计吗?我们来看下一款。

《蠕行的恐惧》这款游戏,拖卡牌战斗,是我感觉最为“滞涩”的,打牌的感觉比起《尖塔》有一点粘手。作为2024年发售的游戏,使用冲锋枪攻击,还是伸手拿拳头“直怼”,攻击动画看起来做了,但做得部分实在有限,实际上还是平移直怼。

不过个人体验,《蠕行的恐惧》比起《降妖散记》和《森久城物语》来说,它是类尖塔里,玩法改变较多的,卡牌进阶、连攻、连防、召唤兽、圣物合成等机制,都使得游戏很有新鲜感。只是因为有连攻、连防机制的存在,使其在数值设计方面产生了不小的问题。

最初制作组的解决方式是“取消删牌机制”,但在一系列差评之下,又在商店和旅馆加入了“删牌机制”,这又导致人物自循环体系过强,基本可以拒绝交互,一轮爆杀Boss。

所以,现在《蠕行的恐惧》又在洗牌机制这里做起了文章,游戏将在明年继续进行调整。目前来看,要将数值设计的足够合理,确实不是单靠个人可以完成的工作。

好了,下面我们来看看《杀戮尖塔2》的预告片,你会惊喜的发现,第三角色亡灵法师,它也有自己的“召唤物”了。(同样,并不是这个召唤物的灵感说来自于《蠕行的恐惧》)

所以说,虽然总有一部分玩家会抱怨,为什么做游戏不去创造新的模式,而是去抄经典之作?

从《杀戮尖塔2》的预告片中,可能就会获得答案了。游戏是需要群策群力,互相吸纳彼此的长处,才能做出更有趣的作品的。

聊到这里,我们该讲讲《杀戮尖塔》的绝对长处以及它对其它游戏的深远影响了

在前两个优点讲完之后,就触及《尖塔》最核心部分的优点,它的“策略性”。

浅显一点说《尖塔》的策略性来源于路线的规划,权衡现有资源以及未来将获得的资源(血量、药水、卡牌),渡过一道道关卡,最终完成“碎心”之旅。而为了达成“碎心”这个目的。

玩家需要抉择,第几层挑战燃烧的精英?哪个宝箱放弃遗物?哪个篝火放弃升级以及休息?

《杀戮尖塔》它有趣的点在于,每个英雄的每一张卡牌,往往能与复数遗物与其它卡牌构成联动,最后组合成一套足以“弑神”的卡组。

比如被众多玩家吐槽的重刃。假如你就是喜欢五倍力量的高杀伤性。那么,死灵之书这样的遗物与双发这样的金卡,在搭配高力量下的重刃+(力量战最好还是拿回旋镖),都能打出相当不错的伤害输出。

也可以选择异蛇之眼来改变卡牌的能耗。

故障机器人本身有大量能耗为0的卡牌。搭配刮削或万物一心+则可以让这些卡牌快速上手,或重复打出。

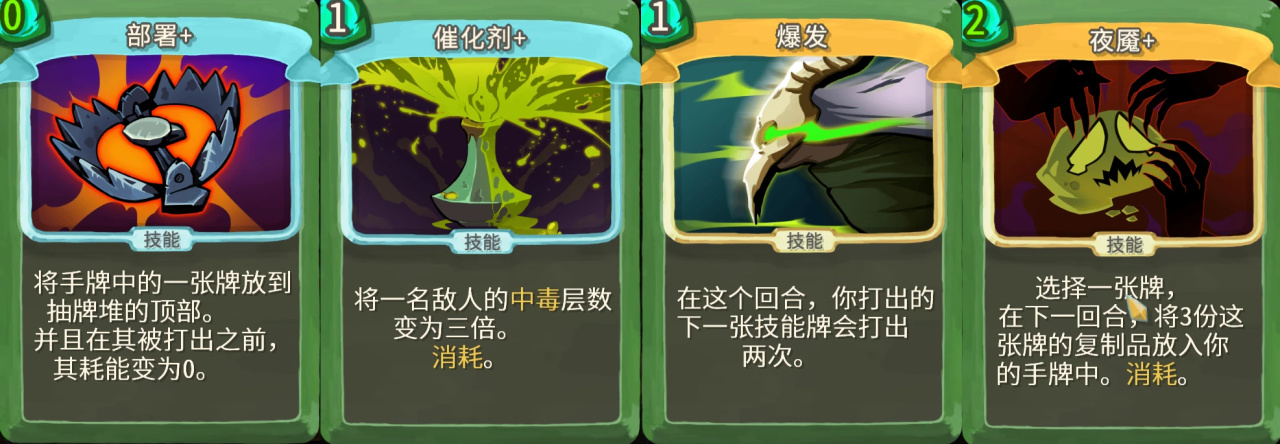

而这套部署,催化剂,早有准备,爆发,夜魇的小连击。则可以使敌方目标瞬间获得27~243倍当前毒素的层数。

《杀戮尖塔》最大的魅力,就在于卡牌构筑并没有固定的套路,只要能熟记卡牌之间,卡牌与遗物之间的“联系”,就总能构建出威力十足的套路,使每一把的胜利体验都有所不同。

尖塔的多数卡牌是网状联系,互相强化的。不少类尖塔游戏,往往盯着一个词条抓,就能取得胜利。这是我个人体验时,觉得比较明显的不同。

《尖塔》的卡牌描述,特有名词很少,基本只要读一遍就能够理解这张卡牌的具体效果,难点在于卡牌之间的搭配。

这是许多类尖塔所做不到的。

《森久城物语》

《森久城物语》是我见过的国单第一款类尖塔游戏,这款游戏,为了给游戏区别于不同于尖塔的体验,加入了令旗这样的新机制。每个人物也加上了专属的系统。

它放弃了整体的路线规划,改为到达某个节点进行3选1或4选1的模式。这样的设计,使游戏的策略性大大降低。

商店变成了随时可以进入的区域,删牌,更换商品需要消耗铜币。天赋中的不少设计,与尖塔中的遗物类似。

于此同时,《森久城物语》的部分卡牌是直接抄了杀戮尖塔的设计,又将数值进行了调整。比如重刃变成了力劈,但力量增幅却大大降低了。

另一部分原创卡牌,则加入了不少专有名词,抬高了玩家的理解门槛与计算量。例如,卡牌突袭,其特殊效果是在敌人生命<50%时才能触发,这就让玩家又多了一个计算点。

我玩的时候,就总有种“不太舒服”的感觉。这款游戏我玩的时间不长,不了解后续构筑深度究竟如何。但从评价来看,它在数值设计与理解门槛上确实有一些问题。通关套路与人物能力绑定的比较死,也是差评反映的问题之一。

《降妖散记》

在路线规划上,《降妖散记》与《森久城物语》一样,只能做到规划当前的道路。路线选择上没有太深的策略性可言。

我认为《降妖散记》最大的问题,还是部分英雄和《杀戮尖塔》太像,虽然在机制方面,给莫三加了绝招,但招式赋予自身异常状态,许多招式需要卖血,还是会令玩家幻视到铁甲战士身上。

部分心法是战士能力牌的效果。莫三的初始主动技能,消耗HP获得1点能量,则是《尖塔》中战士牌“放血”的变体。"走火入魔”的武侠设定也与战士的人设类似。

阿紫的召唤物,虽然与故障机器人的“球”是有所区别的,但本质上,就是“球”的一个变体。原创度上有所不足。这两个角色就像是大型的对铁甲战士和故障机器人的Cosplay。

倒是小川和小龙人原创度很高,也足够可爱,给游戏大大加了一分。

游戏因为牌组抽空,需要耗能手牌,所以对于“删牌”的设计比较克制。但这个卡组抽空之后需要耗能洗牌的设计,本身就不是啥好设计。

游戏中的能量可以延后到“下一轮次”,但能量上限为5点,每一轮初始恢复能量为2点。仅看能量消耗在第三轮时便与《尖塔》持平,后续如果不刻意积攒能量,可用能量明显少于尖塔。

当然,这方面的设计,仅以绝对的“能量数”来比,并不公平。应该具体参照各自的卡组。

这里只是想说,《降妖散记》为了和尖塔做出了区分,调整了《尖塔》机制中很多内容,但其自己创造的一些机制,体验上并不算好。

当然,因为其过硬的美术水平,精心绘制的人物与卡牌,游戏卖得相当不错,整体评分也不低。这款游戏大概在2025年转为正式版,到时将有5个可用角色,喜欢国风卡牌的,可以期待一手吧。

《蜀末:血月三国》

令我眼前一亮的一款国单,是《蜀末:血月三国》,它将《三国杀》的“杀闪桃”玩法与《杀戮尖塔》融合到了一起,同时保留了《尖塔》的路线设计。

规则上,他有一定的创新,每一回合只能主动使用一张攻击牌。技能牌可以无限使用。

当结束回合面对敌人的攻击时,则可以选择打出一张牌应对这次攻击。你既可以选择防御来规避伤害,也可以选择攻击,在敌方伤害你之前杀死对手。

当然,《蜀末》也有自己的问题,那就是在关平61张卡牌中,拿到就能趋近于“无敌”的卡牌太多,Build一旦成型,即便面对最终Boss也是乱杀。如果让我解释,可能是卡牌之间的关联性太大,过度抬高了战斗力。

构筑成型难度不高,将使游戏寿命大幅度降低。

《骰子浪游者》

骰子浪游者到底能不能归类于“类尖塔”,这不是这篇文章要讨论的问题。但《骰子浪游者》的确是今年我最喜欢的独立游戏之一。它有种沿着宗师之路,走出了自己独有风格的感觉。

而《骰子浪游者》整体的风格给我的感觉就是“自由”与“欢乐”。

每一局开始,从四个球中选取两个构筑出“野蛮人”,“高手”,“大聪明”,“莽战士”这种从命名上就很胡闹的角色开始,就能感觉这是一场充满了乐子的旅行。

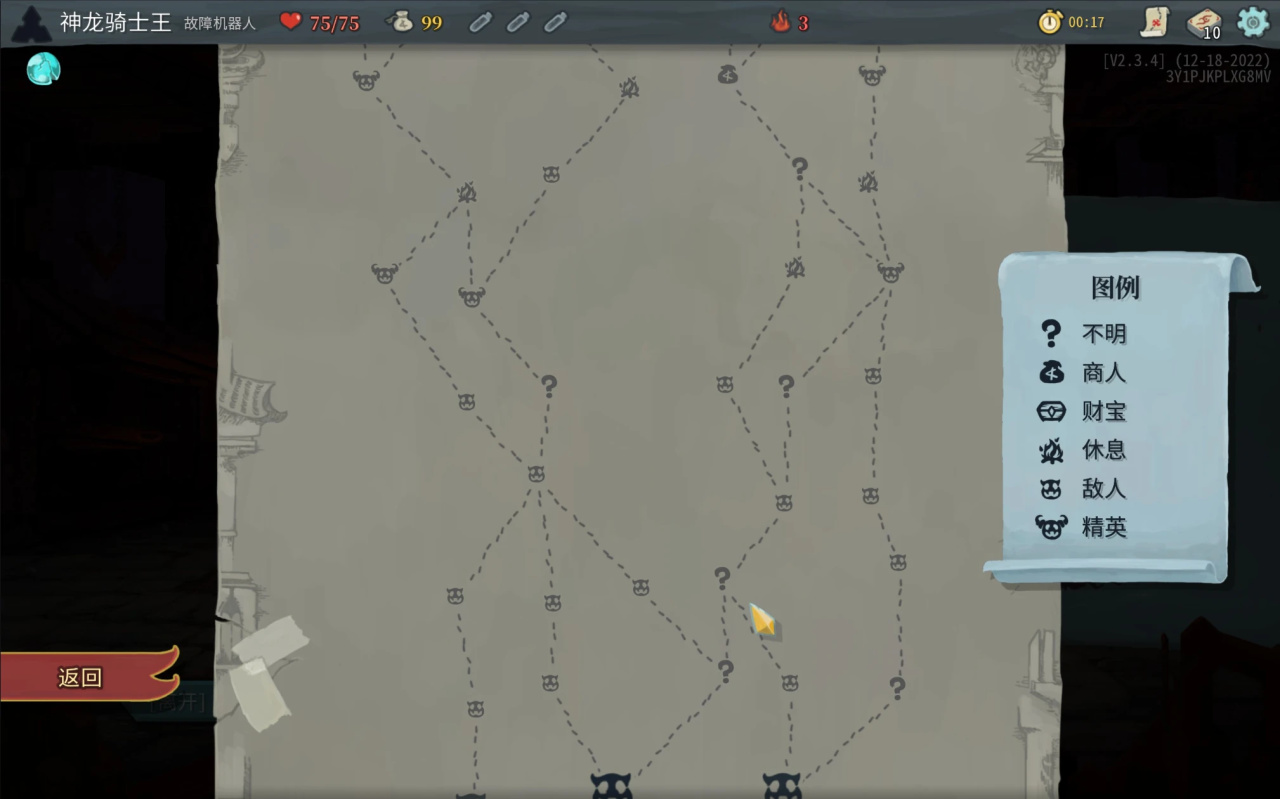

它采用了尖塔的迷宫路线设计形式。但在路线行走上,却更加的自由。你不仅可以前进,还可以后退,所有相邻的路径都是可以走的,不过你身后还有象征着腐化的紫色雾气在追着你,你每次移动或者使用具有“扭曲”词条的卡牌,都回使时间推进。

《骰子浪游者》的六个职业都充满了独有的乐趣与个性。用“骰子”可以修改数值,其实满足了不少玩家的一大愿望——“如果这张卡牌的数值再大一点,一定效果拔群”。

但这又是一把双刃剑,能够“修改规则”,便使得游戏的难度在摸透游戏机制后,会直线下滑。

六大职业都由“主角”来扮演,缺少了一些“多角度叙事”的剧情拓展空间,因为完全是手绘画风,所以怪物种类、Boss种类都有些少。这些是我认为《骰子浪游者》有些遗憾的地方。

不过游戏里有个坏女人,这就没啥好说的了,好评。

当然,要说起《尖塔》对于其它游戏的影响,其实还远远不止这些类尖塔游戏。

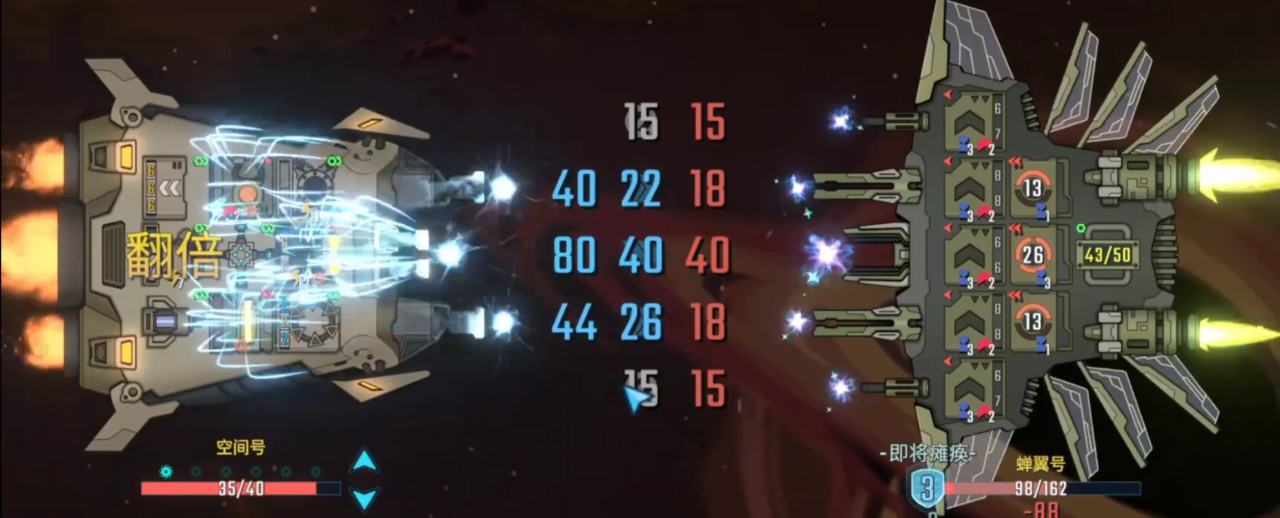

孤星猎人

在这款飞船对波游戏中,就包含不少尖塔梗。

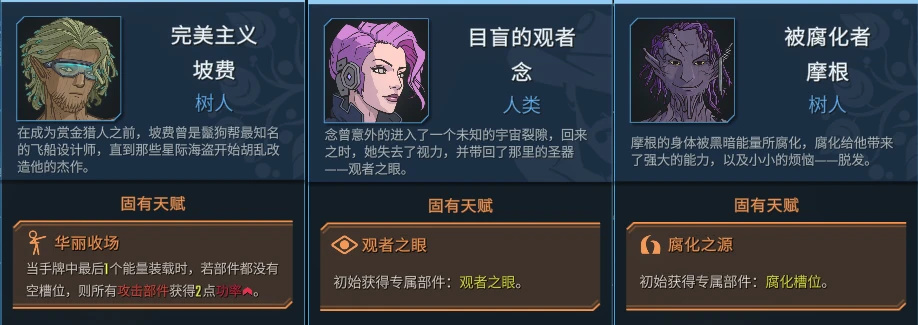

总计46名驾驶员中,除了制作组家的五只宠物猫狗外,还有玩了猎人“华丽收场”梗的坡费,效果与《尖塔》观者愤怒状态相似的目盲的观者 念,以及同样被黑暗能量腐化了的摩根。

《孤星猎人》中部分事件也借鉴了《杀戮尖塔》,例如将自己飞船上的某个部件留给下一个驾驶员,就是参考了《尖塔》的设计。

同样,《孤星猎人》中,也有不停损失生命,依靠贩卖船上的装甲获得星币的事件。在战胜敌人的渡假时光,如何消耗度假天数换取更多的资源,也有着相当的策略性。

我认为《孤星猎人》在旅途中构建飞船的感觉,与《尖塔》中构建卡组的感觉非常像。部件一百多个,而部件彼此的搭配相当多,加上能力各异的驾驶员,几乎每次对局都能有全新体验。

如果你同时对文字叙述感兴趣,会发现在孤星世界中,也有很多事件彼此关联。比如协会狩猎的一个目标“联防号”,它被诈骗走了一个部件之后,变得不再无敌。而这件事的始作俑者,就是驾驶员之一 欺诈者 奈米的杰作。

这款游戏将在2025年更新正式版,到时候会有第三艘飞船“多彩号”登录。

暗黑地牢2

暗黑地牢2这款主打组队战斗的回合制游戏。在本代中,也采用了《尖塔》类的地图。

《暗黑地牢2》的整体游玩体验有些拖沓,是红钩想要模拟旅行体验,加入了马车驾驶。使《尖塔》原本清爽的选择节点,变成了还要驾驶一段时间马车,经历过道中事件,才能抵达下一个节点。

不过尖塔的地图抉择,仍然增加了路线抉择的策略性。只是这个模式的改造部分做得太拖沓了。红钩后续的更新,也使得英雄彼此之间的互相搭配,变成了每个英雄的“自我循环”,体验比初版变差了很多。

《暗黑地牢2》能否打赢翻身仗,恐怕只能看大年三十的“王国模式”更新了。

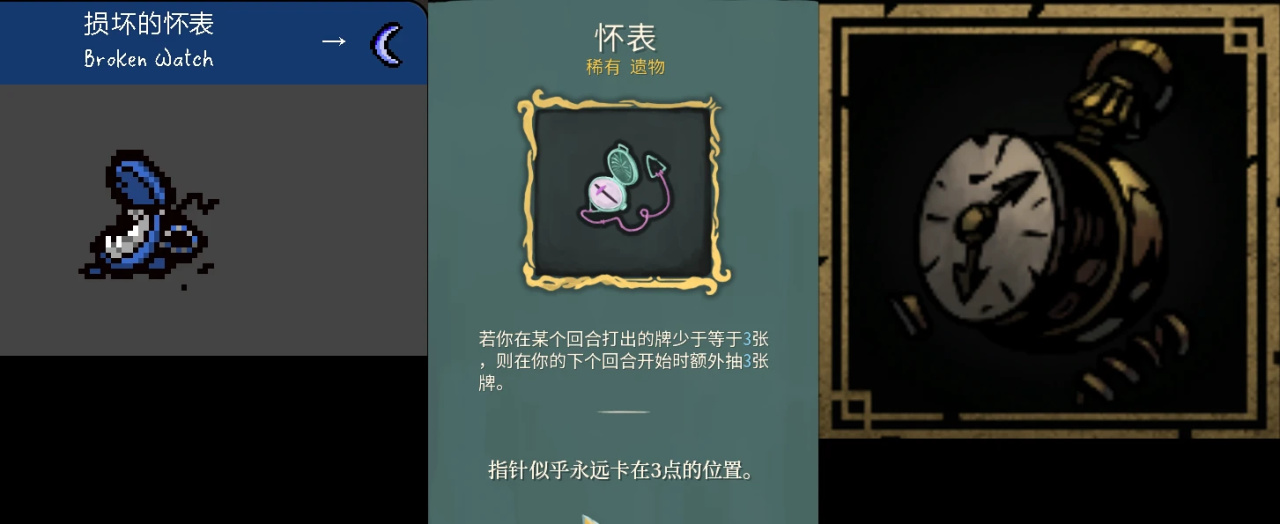

至于为啥国外的肉鸽游戏,总喜欢拿“损坏的怀表”当特殊遗物。这就是另一个疑问了,或许有某种隐喻?

雪居之地

今天再看,《雪居之地》也是2023年发售的老游戏了。这款游戏的道中变化非常多,《雪居之地》也是唯一一款我感觉构筑有趣程度与尖塔持平的。

《雪居之地》也深得《尖塔》的设计精髓,所有卡牌描述都极为简略,依靠不同机制组合出的内容,打造出强力的核心。而这种奇妙的化学反应来自于饰品(或多枚饰品)与不同卡牌、伙伴的组合。

像这种依靠部件造卡的快乐,似乎也是这两年流行起来的。《雪居之地》、《将军对决》、《骰子浪游者》、《孤星猎人》都是采用了组合部件强化卡牌的玩法,只不过表现形式不同。

虽然它整体的玩法,游戏规则与《杀戮尖塔》都不同。但我们仍能从这款游戏中,看到《尖塔》的影子。

比如游戏中“雪居客”种族的毒菇效果,就是《尖塔》中,猎人的“中毒”。按照层数掉血,每一回合减少1层中毒,如今已经是相当经典的设计。被许多肉鸽游戏所采用。至于《尖塔》的中毒机制灵感又来自于哪里?是否原创?这点可能就要追溯到桌游了(陌生领域)。

《雪居之地》的道路抉择很重要,但给玩家可选择的内容不算多,因为最后面对的一定都是一个节点的敌人,只是在路中是获得伙伴、卡牌、金币、饰品,还是购物、删牌?这些需要根据当前的构筑进行自主选择。

而在高进阶10魔铃难度下,《雪居之地》也将开启如同《尖塔》心脏一样的隐藏Boss,见到六个风暴守卫的先决条件。是在路途中强制选择“发光”的路线,获得明光瓶的碎片以及粘上碎片的明光黏液。

这个设计灵感,可能来自《尖塔》碎心之旅的三枚钥匙收集。

不过因为Nosl的设计,以及在游玩《雪居之地》时前期比较吃理解,这使得游戏上手门槛较高。对于全局数值需要更多的计算,想要“爽起来”,先要吃不少苦。

游戏目前似乎已更新完结,半年未在推出更新,倒是在社区中有了几个大型Mod。

斗技场的阿丽娜

这款自称灵感来源于《陷阵之志》与《杀戮尖塔》的游戏,可以看做是《杀戮尖塔》的战棋版本。它的能量体系完全继承自尖塔,Boss遗物的项链,也有《尖塔》那样的负面效果。

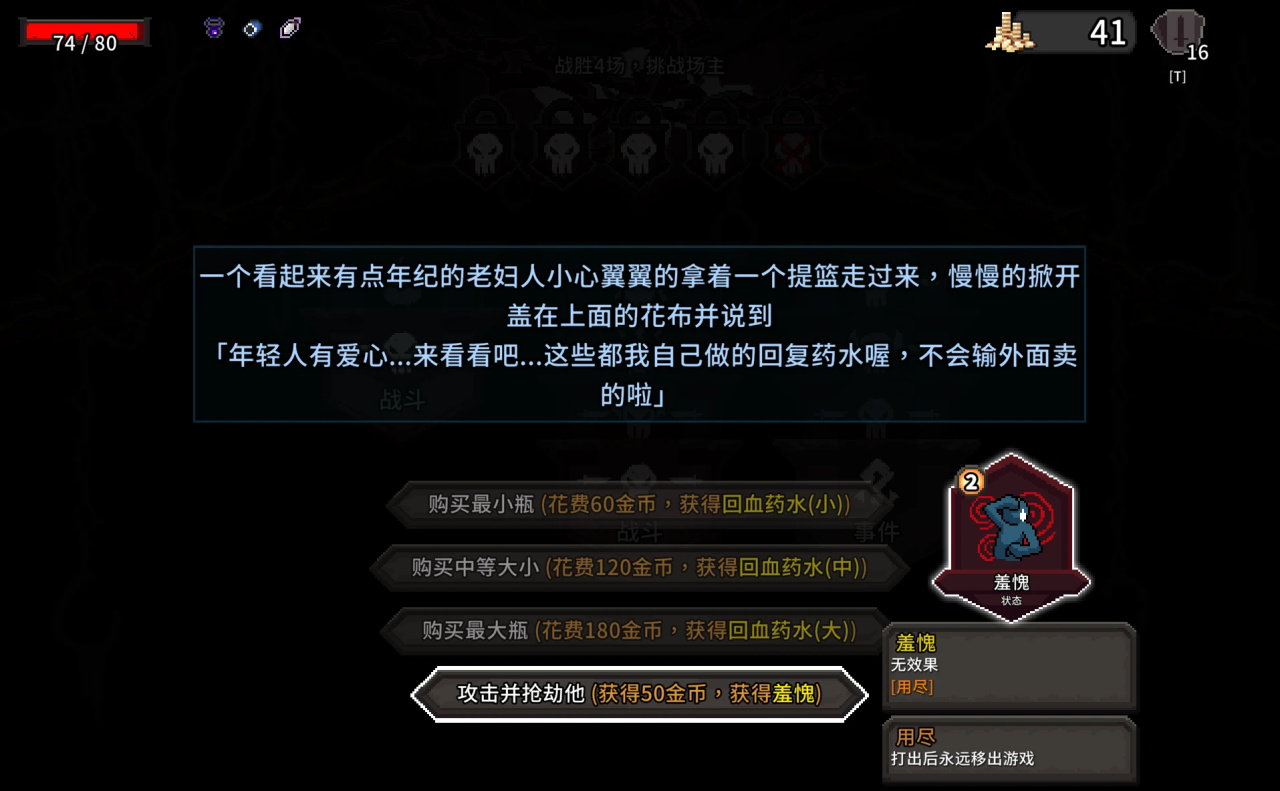

部分事件设计,照搬了《尖塔》,比如卖遗物的地精和卖药水的老妇人。

两者都可以选择“抢劫”并获得“羞愧”。

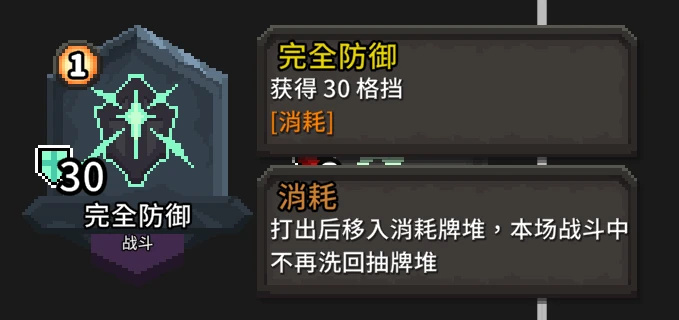

部分卡牌的效果也照搬自尖塔,例如战士的岿然不动(2耗能),在《斗技场的阿丽娜》中变成了1费的完全防御。

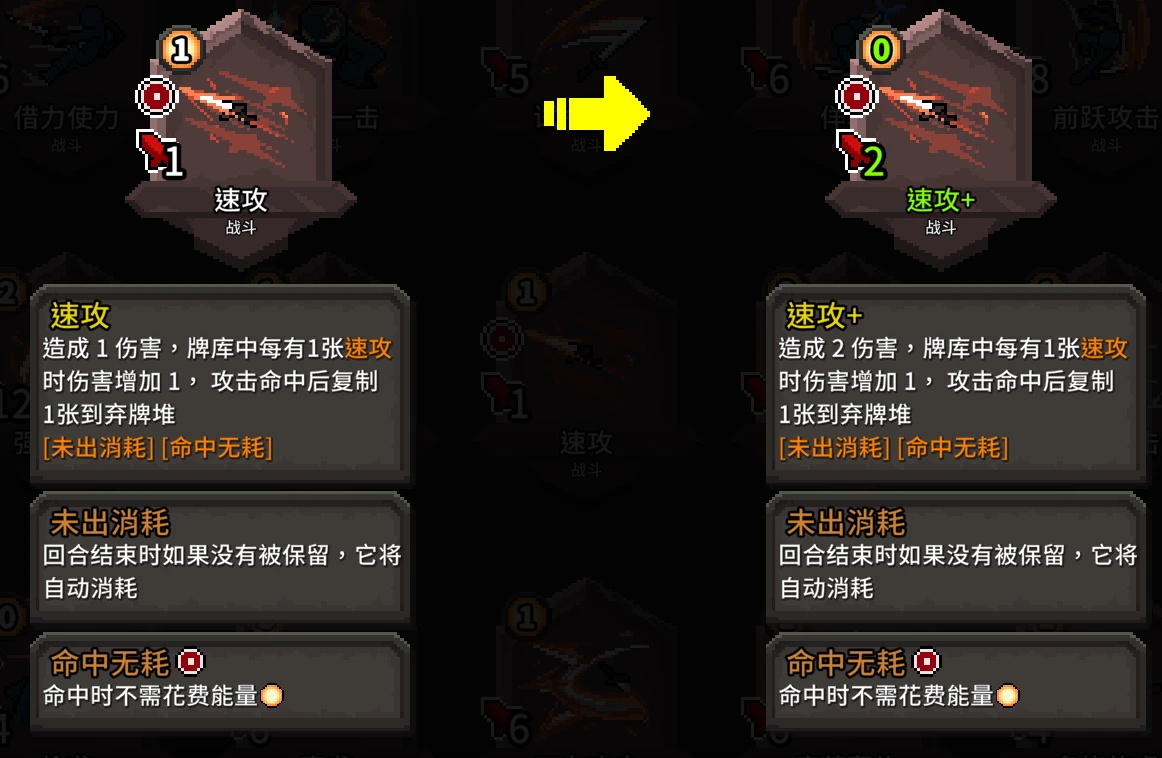

会复制到弃牌堆的“愤怒”,变成了“速攻”,并附带了每多一张,攻击进一步加成的效果。

猎人的刀刃之舞则变成了“深藏暗器”,不同的是《阿丽娜》中是获得暗器道具而非手牌。

《斗技场的阿丽娜》比较创新的部分,是卡牌分为左右手,其效果可以分别受到左右手武器或防具的额外加成。而斗技场观众的加入,也为游戏增添了氛围与机制,阿丽娜在场上造成连杀时,台上的观众会撒下金币和道具喝彩,如果一味避战则会换来嘘声。

缺点是游戏体量较小,世界观也不如《尖塔》那样庞大,整体来说,是个小甜品级别的游戏。

说到这里,就会提起另一个机制。

《降妖散记》莫三的“伤口”机制,实际效果与《斗技场的阿丽娜》是完全相同的,雪居之地的虚弱效果,相较于前两者,只是不会每回合降低层数。

至于这个增伤机制要追溯到哪个游戏?还是游戏本身的创造?那就不清楚了。作为玩家,我是不想一个还不错的游戏机制,被仅仅锁在一个游戏里的。

结语:写到这里,你会发现,《杀戮尖塔》这款游戏,它不仅仅是在游戏之内,每项机制互相适配,交互联系。它的骨血,魂魄,也同样融入了许多其它优秀的或不够优秀的独立游戏之中。而在更多的独立游戏根据自己的理解二次创造,互相影响,并消化了《杀戮尖塔》部分优秀的内容化为己用之后,这些创作者的部分创意又再度汇流成为了《杀戮尖塔2》的灵感与骨血。

如果观看《动物世界》能让你感受到大自然令人叹为观止的变化,那么花了时间读了这样一篇长文,也希望你能感受到这属于“独立游戏”一隅的奇妙演变。

我是无月白熊,一个无人能及的评测者,KAKA!

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com