视频版:V3人物志第一期——印度独立运动

品V3人物志,享维多利亚人生,大家好这里是旧梦和老渣。本系列日志和CK人物志一样,旨在为大家介绍游戏中的历史人物,提高大家游玩时的历史代入感和游玩沉浸感。

新dlc帝国之枢将会更新印度独立运动,本期我将会介绍第133期开发日志中提到的圣雄甘地、穆罕默德·阿里·真纳以及佩里亚尔。

莫罕达斯·甘地——人民的意见领袖

自英国统治印度以来,把印度改造成英国商品市场和原料产地的工作就在有条不紊地进行着。英国通过操纵税收政策,打压印度本土工业发展,对印度工人、农民则极尽压榨之能事。19世纪60年代以来,印度各地不断有工人罢工、农民暴动的情况发生。在此背景下诞生的印度国大党活动仅限于局部改良,又在英国的挑动下,陷入与印度穆斯林联盟争斗中。甘地的出现则打破了这一局面。

由于早年留学英国的经历,甘地对英国抱有一种好感。在他前期的理想中,印度人民应通过修炼以达到道德的完善,届时作为文明国度的英国自然会允许印度自治。为了向英国表达善意,甘地甚至在第一次世界大战时期替英国招募印度人入伍。然而甘地的这次募兵行动成绩寥寥。人们对意见领袖的追随,往往是为了表明自己态度,而非盲从。甘地的这次失败正表明了印度广大群众对英国的态度。

事实很快证明人民是对的。第一次世界大战期间,印度大量人力物力被调往英国,整个印度被搜罗一空。上百万印度人前往海外作战,死伤达十余万。

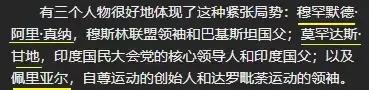

然而,印度人在战后从英国获得的报答却是“罗拉特法”。1919年3月通过的该法案允许殖民地当局可以不经任何调查直接拘禁印度人。

甘地号召全国人民通过罢工、祈祷和绝食的方式表达抗议。发生在4月的阿姆利则惨案,英军将军戴尔指挥士兵在扎莲瓦广场无差别地大肆屠杀示威人群和路过百姓。英国官方声称379人死亡,1200人受伤。但根据当时清理尸体的人回忆,死者至少上千。制造这起惨案的戴尔仅仅受到不痛不痒的处罚,甚至被英方授予2万英镑的奖金。

这一事件颠覆了甘地对英国的看法。甘地表示英国“再不配享有印度人民的好感和合作。”结合此前的非暴力思想,以及印度穆斯林的不合作策略,甘地提出“非暴力不合作”运动,于1920年呼吁印度人民放弃政府职位、罢工、抵制英货。然而在1922年,由于有印度群众与警察发生暴力冲突,违反了非暴力原则,运动被甘地叫停。甘地随后被殖民地逮捕。

1930年,英国大幅提高食盐价格和税收,出狱后的甘地再一次领导印度人民开展不服从运动。这次行动以废除食盐专卖、释放政治犯为目标,开展抵制英货、游行活动,大量参与者被捕。甘地同时发起食盐行军,徒步走向海边,通过亲自在海边煮盐,以示反对英国的食盐垄断。整个行程约385公里,耗时近一个月,途中不断有群众加入,至海边时,甘地身边已有数千人。甘地随后以进军达拉萨纳盐厂为目标,但被英国当局逮捕。2000多名群众继续按原计划前进。鉴于第一次运动因最终演化成暴力事件而失败,人们约定绝不使用暴力。美国记者韦伯·米勒亲眼目睹了事情的经过。英国卫兵用铁棒敲击前进的人群,骨头被敲碎的声音即使旁观者也能听清楚。然而前进的印度群众依然信守非暴力的约定,被打得头破血流也决不还手,只要一息尚存,就爬起来继续前进。第一排倒下,第二排继续前进。大批印度人倒在血泊中。米勒的报道被美国上千家报纸刊登,世界为之骇然,英国统治印度的合法性被严重质疑。

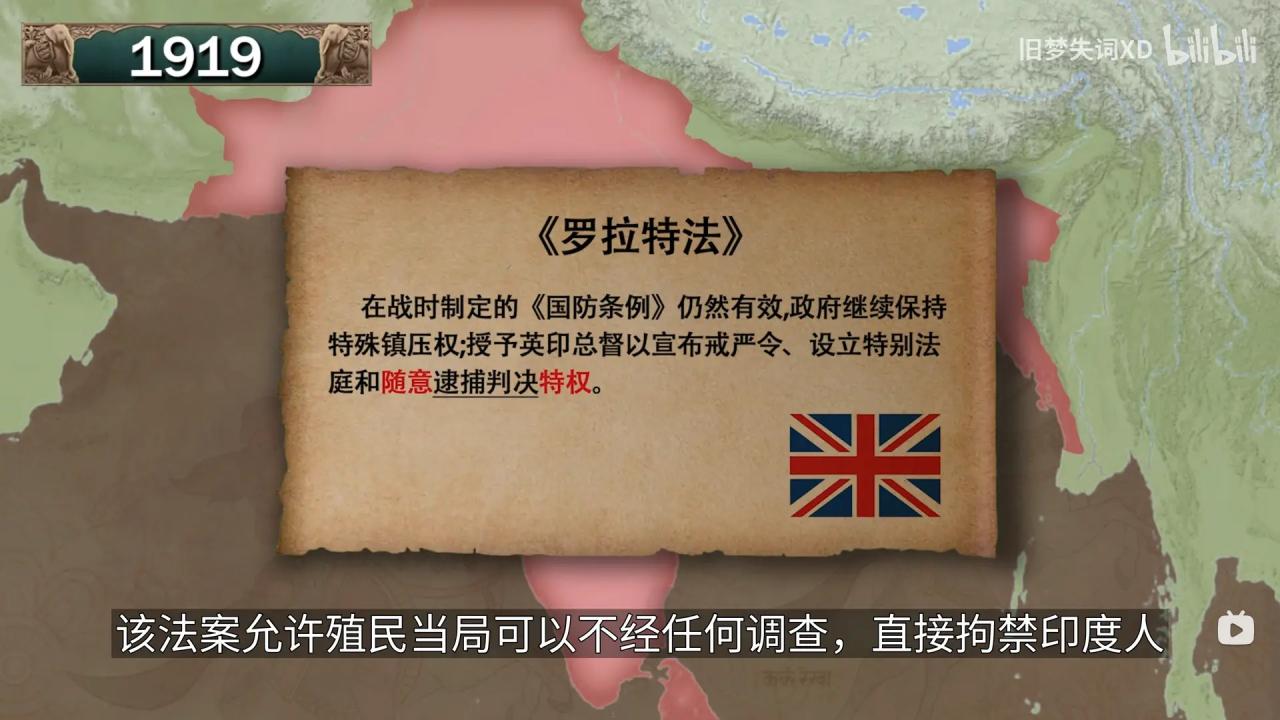

1941年,日军在东南亚大败英军,直接威胁印度本土。印度国大党要求英国允许印度自行组织防卫,被英国拒绝。甘地再次呼吁群众开展不服从运动抗议。殖民地当局大肆逮捕印度人,英国将本应派到前线的55个营调回印度镇压,甚至动用飞机扫射和轰炸地面人群。

印度人民则撬铁轨、剪电线。1943年,国大党钱德拉·鲍斯甚至带领部分印度人加入日军,宣布要与日军一起解放印度。印度和英国的矛盾已不可调和。1946年,孟买的印度皇家海军罢工,英国以炮击镇压。

罢工船只立刻开炮还击。孟买市民在印度共产党号召下展开总罢工,与警察发生武装冲突。尽管这次起义在甘地等印度领导人劝说下最终停止,但一系列事件终于使英国认识到:甘地其实是在规范和疏导印度人民的反抗,使其以更和平的方式表达出来。一旦甘地控制不住,英国只会遭受更大的损失。议会在海军兵变发生的第二个月就开始认真讨论印度独立事宜。

穆罕默德·阿里·真纳——摇摆的天平

相对于坚定追求独立的印度国大党,印度穆斯林的诉求则摇摆不定。由于英国殖民地的压制,印度的产业体系极度扭曲畸形,这自然也伤害到了印度穆斯林的利益。因此,早期的印度穆斯林知识分子和印度国大党肩并肩,共同反对英殖民政府;然而在数量上,印度穆斯林相比印度教徒明显处于劣势。许多穆斯林知识分子很快意识到:穆斯林和印度教徒无论在宗教、文化、语言、习俗上都不相同,如果印度脱离英国统治而成为一个独立国家,穆斯林作为国内的少数群体,将在各方面屈从于印度教徒。反而是在英国的统治下,穆斯林才有机会与印度教徒处于同一地位。于是他们“宁要英国统治,绝不要印度教徒多数统治”。

这正中英国统治者下怀。正如西方国家在其他殖民地所做的那样,殖民地政府试图让少数统治多数,在选用官员上给予穆斯林更多照顾,协助其建立全印穆斯林联盟,宣传印度教徒可能对穆斯林进行的迫害,试图将一切矛盾转移到印度教徒与穆斯林之间的仇恨上。

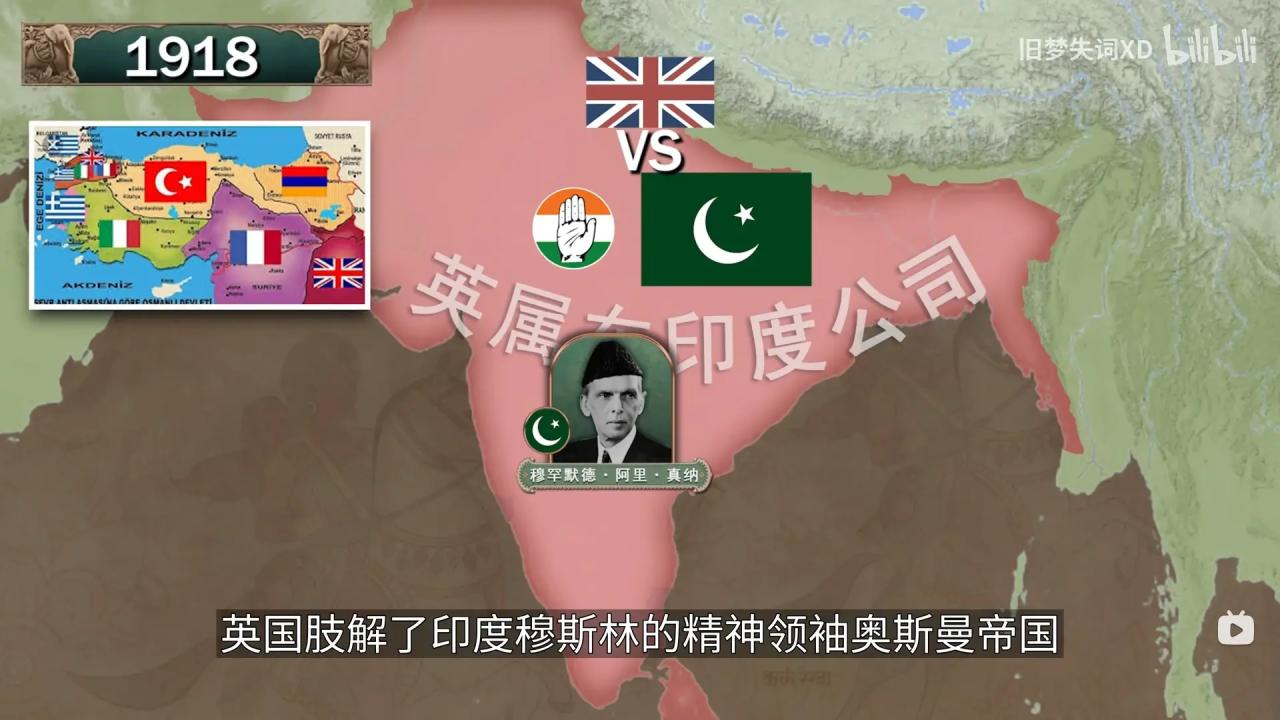

19世纪70年代后成长起来的一批年轻穆斯林则不以为然,阿里·真纳等新一代穆斯林在目睹英国对中东和非洲穆斯林的所作所为后,重新与国大党携手,反对英国统治。第一次世界大战后,英国肢解了印度穆斯林的精神领袖——奥斯曼帝国,更将全印穆斯林推向印度国大党一方。

然而在1920年,甘地地位的上升再次引起穆斯林联盟的担忧。相较于其他国大党成员,甘地的穿着和思想都更明显表现出印度教元素。对于印度教徒会压制穆斯林的恐惧重新萦绕在阿里·真纳等人的心头。在甘地发起的第一次非暴力不合作运动中,穆斯林配合发动起义,被殖民地政府镇压,据估死者上万人。然而甘地于1922年唐突叫停运动,使穆斯林感到自己遭受了背叛。在与国大党交涉无果后,穆斯林联盟重新倒向英国。

究竟是应该与印度教徒合作,还是应该维持英国的统治?拉赫马特·阿里提出了第三种可能性——建立一个独立的穆斯林国家。拉赫马特·阿里以西北印度穆斯林人口占多数的旁遮普、阿富汗、克什米尔、信度四省的首字母,加上俾路支斯坦的后缀,组合成Pakstan,这个词同时也是印度穆斯林使用的乌尔都语中“圣洁土地”的意思,后改为Pakistan,即巴基斯坦。20世纪30年代,真纳再次尝试与国大党在穆斯林地位问题上讨价还价,希望等未来印度独立后,在政府职务等方面让作为少数群体的穆斯林获得更多照顾。但真纳并没有得到对方让步。1940年穆斯林联盟召开的拉合尔会议最终决定,印度穆斯林应争取印度西北地区和孟加拉的独立,建立属于印度穆斯林的国度。殖民地政府发文推波助澜,宣扬历史中印度教徒与穆斯林的仇恨。穆斯林联盟与国大党的对立实际已无可挽回。印度独立过程中,穆斯林联盟以暗示内战相威胁,最终迫使国大党接受了印巴分治方案。

佩里亚尔——印度的离心力

在以达罗毗荼人为主的英属印度“马德拉斯管区”,与北边相比完全是另一幅景象。这里人口稀少,交通不变,与世界市场的联系很少,仍然以农业为主。其矛盾点主要在于婆罗门阶层对于土地和公职的垄断。20世纪开始,迫于北方印度人对于印度自治权的争取,殖民地政府允许各地印度人通过选举获取公职。马德拉斯管区的非婆罗门知识分子以此为契机,发起驱逐婆罗门的达罗毗荼运动。

达罗毗荼民族概念,来源于西方的一种假说,即认为:达罗毗荼人是印度北部的原住民,由于雅利安人入侵印度而被驱赶到了南方。这一说法的真实性现在仍存在争议。但在南方的非婆罗门种姓眼中,这正是驱逐南方婆罗门的绝佳理由。婆罗门是种姓制的既得利益者,而种姓制来源于雅利安人,作为与雅利安人敌对的达罗毗荼人,自然应当报复婆罗门。由此,南方人组建了反婆罗门、反雅利安的印度正义党。

婆罗门作为少数,在选举下很快就被正义党排挤出局。然而,接下来,南方人面临的是北方国大党的渗透。自孔雀王朝之后,南印在大部分时期都在与北方分庭抗礼,百乘王朝、拔罗婆、遮娄其、罗湿陀罗拘陀、朱罗、潘迪亚、毗奢耶那伽罗等一系列国家与北方王朝并立。在历史的大部分时间看来,南印、北印看起来都更像两个国家。这种文化差异让南方人很不情愿接受以北方为中心的国大党统治。

拉马萨米是南方正义党的一员,后来被尊称为“佩里亚尔”,即泰米尔语中的“长者”。早年参加国大党的经历让佩里亚尔认为:甘地等国大党成员的思想中缺乏对人的内在自尊的概念,而且国大党虔诚的印度教理念可能会导致南方婆罗门地位回升。由此他针锋相对,以正义党为基础,建立以南方人为核心的达罗毗荼联盟,发起“自尊运动”,以抵制北方人在政治、文化方面的渗透。这一理念发展到最后便是对“一个印度”的否定。佩里亚尔提出“不要神明、不要宗教、不要甘地、不要国大、不要婆罗门”,以建立独立的达罗毗荼国家为目标。

这一激进的观点并没有得到大多数人的认可。分裂策略并不现实,一方面会受到国大党的施压,另一方面达罗毗荼诸民族间本身也存在较大差异。1949年,“达罗毗荼进步联盟”从达罗毗荼联盟中分裂出来,以相对更缓和的方式,保持印度南北统一,但仍抵制北方的影响。

我国著名印度史学家——林承节先生曾评价说:“国大党从成立之日起就要争取穆斯林,但它低估了这个任务的复杂性……盲目乐观,看到一些穆斯林参加国大党就宣称享有多数穆斯林的支持,以致与穆斯林上层距离越来越大,为英国殖民统治者插手挑拨留下了广阔空间”。

南方的达罗毗荼运动,更多源于其他种姓上层对于婆罗门垄断政治、经济利益的不满,而非反对种姓制。后来达罗毗荼进步联盟与达利特政党之间激烈的争斗也许可以作为佐证。不同阶层间利益的分歧——而非种姓制——可能才是英国殖民地这种紧张局势的源头所在。

“穆斯林联盟……的目标一面是民族主义的,另一面是教派主义的……穆斯林资产阶级处在上层利益冲突的矛盾中,并受穆斯林封建势力制约。”当甘地和印度国大党不愿或不能满足印度各阶层穆斯林的利益诉求时,不论是甘地还是真纳都不希望的印巴分裂便发生了。

如何平衡社会不同阶层间的利益是个难题。正如《维多利亚3》133日期日志所说:“独立运动有着许多领袖与各种各样的派系……并非所有人打一开始就渴求独立”。如果英殖民地政府对印度人制定的法律能更宽和,那么甘地未必希望印度独立。如果国大党能够对印度穆斯林让渡更多利益,那么真纳也未必希望建立巴基斯坦。

视频创作不易,你的三连关注是我们坚持更新的最大动力。

文案@屁民老渣

文案二修@成就猎人Lippe

视频配音@陈秉吾

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com

![爆料!!![亚马逊会免]四月第一周游戏喜加二!!!](https://imgheybox1.max-c.com/bbs/2025/04/04/b447770726d85bd97ab219e9dc9dce77.jpeg?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)