前言:當你看到這隻揮舞着雙臂,大吼着:“KAKA,我的力量無人能及!”的鳥人時,你會覺得這個傢伙自不量力,還是有些欽佩它雖然只是一隻普通怪,卻有着無與倫比的自信與勇氣呢?

我想大部分人會覺得它不自量力。但你還可以這樣想,如果沒有這一句自信的臺詞。它怎麼能夠在芸芸衆“怪”中脫穎而出,給你留下如此深刻的印象呢?又怎麼能夠成爲《殺戮尖塔2》開篇第一怪?我覺得做怪物一定要自信,做人也是這樣。

不少《殺戮尖塔》測評人,都要自謙兩句,“我只是萌新,玩的還淺。”,“這遊戲出了這麼多年,我能評測個啥啊?”等等。而今天我來寫《殺戮尖塔》,這份信心便是源自於“KAKA鳥”,畢竟:我的測評能力無人能及!!

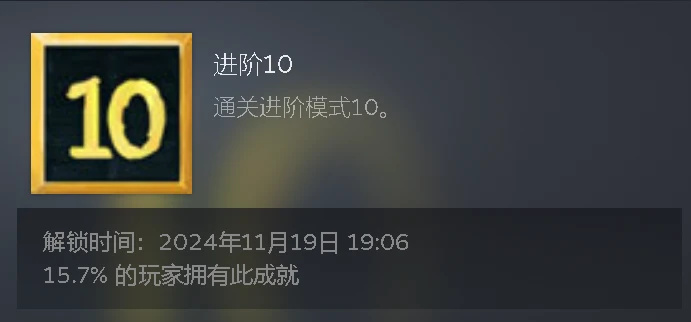

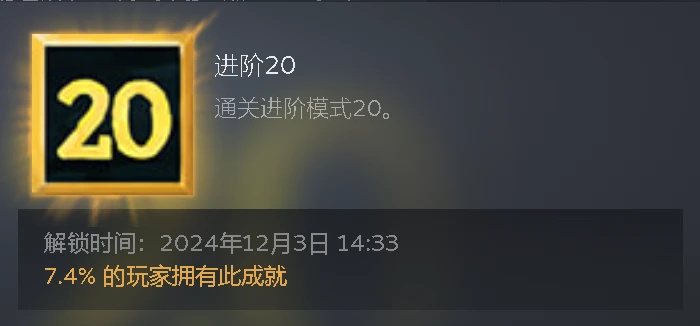

話雖如此,但《殺戮尖塔》的構築思路確實非常靈活,無論什麼樣的對局,如果已經對遺物、以及所用英雄的卡牌有所瞭解,高手都能夠順利碎心通關——即使遊戲設計的很出色,但從成就比例上來看,那種可能肯琢磨鑽研《殺戮尖塔》玩法的玩家,其實佔比並不算很高。

而僅是剛剛能通關A20的玩家,他們對卡牌的理解,仍是剛剛入門,比如說我。

對於更多的購買者,還是因爲聽說這個遊戲很經典,就買來入庫收藏。但以成就比例論短長,只要通關進階10,在打牌實力上就已經超過84%的玩家了。

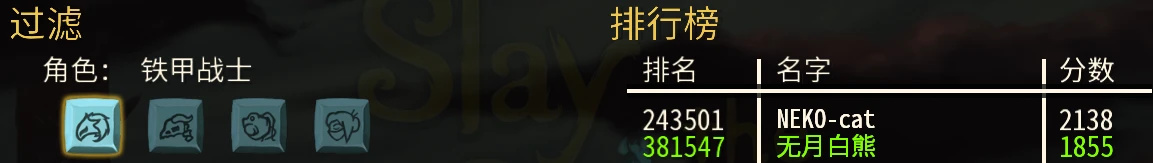

而達到進階20的玩家數量,從排行榜上估算,大概也僅有50萬人(左右)。

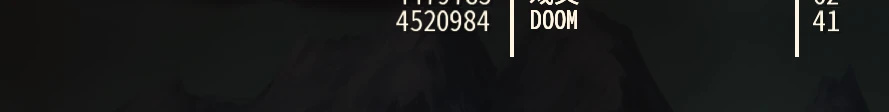

而從排行榜中的好友統計,那種入庫遊戲簡單玩了一下,看了一眼就把遊戲關閉的玩家。排名在452萬,這大概可以估算出,所有入庫打開遊戲玩了一下的玩家數量。

列出這一部分數據,是爲了說明,如果這篇文章寫的是《殺戮尖塔》卡牌構築,戰術以及A20的過法等內容。核心玩家一定會不屑一顧,同時我也沒有這個能力,並且即便都是次次通關A20的高手,對於尖塔牌庫的理解,可能也是不同的。

而只是因爲興趣購買《殺戮尖塔》的玩家,又會覺得這樣一篇充滿術語的文章,是基於小圈子的狂歡,而顯得整篇文章索然乏味。

所以,本篇文章想要聊的重點,其實大部分在卡牌構築之外,以及那些類尖塔遊戲,哪些部分受到了《尖塔》的影響,又有哪些獨特的創新之處。當然,古語有云:“三個臭皮匠賽過諸葛亮”,我不是諸葛亮,各位看文章的想來和我的水平也差不多,而見識方面總會有我不知道的視角,如果文章哪一部分有新的見解或者錯誤,煩請指出。

《殺戮尖塔》在數值之外的優點

不少牌佬認爲,卡牌類遊戲只要數值設計的合理,即便畫面表現再差,自己都能夠接受。卡牌遊戲嗎,主要玩的是“打牌”。這樣的觀點不能說是錯的。但起碼將《殺戮尖塔》的兩個非常大的優點埋沒掉了,因爲《尖塔》的成功並不只源於“數值”的優秀。

這兩個優點,分別是:

一,卡牌、遺物給玩家的感受,以及其內在遵循的邏輯。

二,打牌操作時的爽感

我們一條條展開來說。

一.卡牌、遺物給玩家的感受,以及其內在遵循的邏輯。

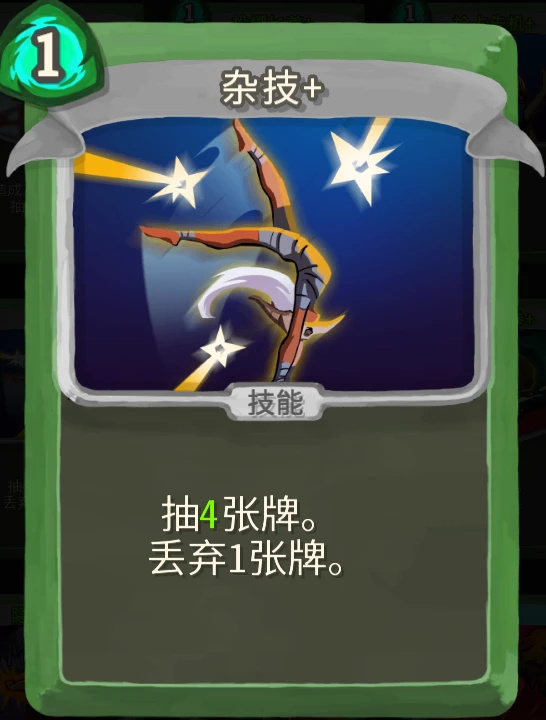

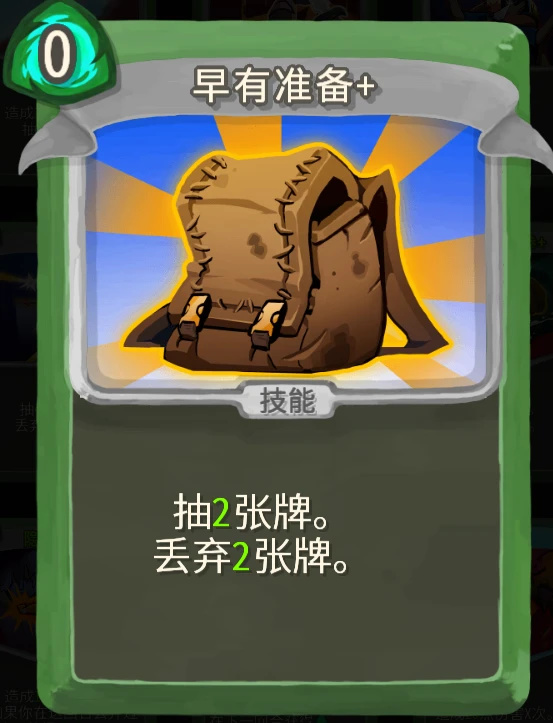

遊戲應該給玩家提供“想象”的空間,以“雜技”和“早有準備”爲例,這兩張卡的效果都是抓牌,棄牌。配合不同的插圖和技能名,給玩家帶來的感覺是完全不一樣的。

雜技給我的感覺,就是靜默獵手一個空翻,將蛇骨面具以及披風之下掩蓋的傲人身材有一瞬之間的展現,像是在看電視劇時,你的注意力被女主角的身材吸引,在一瞬間慌神之時,她已在翻滾之下掏出了致命的武器,準備大開殺戒了。

當然,這樣的翻滾需要棄掉一張卡牌卸力。而卡牌隱祕打擊,就是借勢一拳猛擊敵人要害,因此,只要你有“可以使用”它的能量,即可“返還能量”。

早有準備的插畫是一張揹包,它給玩家的感覺就更加直觀了,爲了應對面前的敵人,在揹包中翻找道具。一邊翻一邊丟。

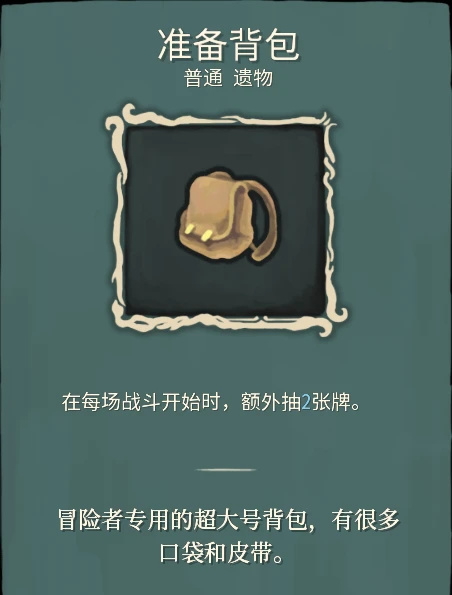

而這個“遺物”揹包的效果,就是戰鬥開始時多抓兩張牌。

這兩張牌都提到了一個機制“棄牌”,在直觀感受中,將手牌棄置一定是負面效果。因爲這是本回閤中“資源”的一種損失。但在靜默獵手的卡組設計中,棄牌是她的核心玩法,往往棄牌才能激活“獵手”準備的計劃與能力,成爲另一種形式的“能量資源”。

在靜默獵手的成型卡組中,有大部分套路是關於“循環”的。大量的抽牌棄牌,使卡組在手中不停輪轉循環。你回頭看,獵人的初始遺物就是“蛇之戒指”,一個酷似“銜尾之蛇”的符號。

它象徵的意義,就是“循環”,當你掌握了獵人的一些玩法,再回頭來看這個初始遺物,自然會覺得這個初始遺物有個非常貼合玩法的意義隱藏在其中。

而獵人給玩家的其它印象,是披風下的無數小刀、匕首,擅長使用毒藥,敏捷的身手以及謀而後動。你可以點開獵人的任意一張卡牌,即便是高能量消耗的卡牌,也是圍繞着這些元素與感覺設計的。

而這一套卡牌最終給玩家的感覺,就形成了一個立體的獵人的形象。即便在故事中,她沒有臺詞,動作寥寥,她的形象仍然鮮活,且躍然紙上。

只有獵人是這樣嗎?當然不是。

提到戰士,我第一個想到的詞彙是“力量”。力量是廣泛存在於《尖塔》中的機制,並非戰士所獨有。在一些通用遺物和藥水中,我們就能獲取力量。而力量也是可以直接使“攻擊卡牌”提升威力的手段。

而在觀者和故障機器人的卡牌中,也能找到“力量源”。從卡牌的插圖可以直觀感受到,故障機器人是依靠重編程,將轉移到能量球上的能量抽調,改爲強化自身機體的機能。

觀者採用的則是DND中許願術這種直接改變因果律的強大能力。

由以上幾點,大概能夠了解,大額力量的提升,要麼通過自身鍛鍊(比如舉起壺鈴),要麼有源頭,要麼直接改變因果律。

尖塔中,能夠提升卡牌威力的手段很多。但多是藉由工具與技巧,而非力量本身。

而到了戰士這裏,能夠發現戰士的力量來源,是分爲兩個源頭的。

活動肌肉是通過熱身,提供臨時力量。觀察弱點則是武俠小說中常用的“敵人出手時必定會露出破綻”,藉由“攻擊破綻”來提升招式的威力。跳出遊戲機制,只看手段。鐵甲戰士無法通過以上兩種手段,獲得超越人類的力量,想要變得更加強大,已經被人類的軀體所限制住了。

而燃燒的一費2力量(升級後爲3力)以及惡魔形態源源不斷地提升力量,這些力量的來源則是與惡魔簽訂的契約。推測鐵甲戰士也是在結合了自身的技巧與獲得了惡魔的力量之後,開啓的“突破極限”模式,讓自身的力量能夠更進一步提升。

關於“惡魔形態”,其實又有兩點非常有趣,與另外兩件事物產生了關聯。

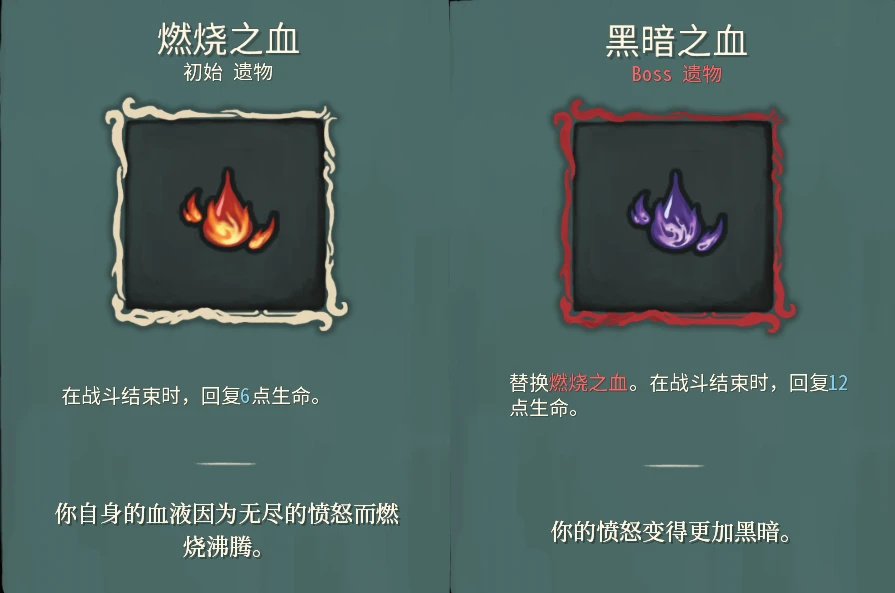

其一是鐵甲戰士自帶的燃燒之血,如果與惡魔簽訂契約後,燃燒即可提升力量。那麼在擊敗Boss之後,有時會拾取到黑暗之血,從單純的火焰到黑色火焰,這是一種腐化加深的表現。

燃燒之血與祭品這張牌有着巧妙的聯繫,燃燒之血會在戰鬥結束後,恢復6點生命,而祭品則會消耗6點生命,換取更多的能量,卡牌。在戰士與惡魔簽訂契約後,就是在不斷地以重生的血肉換取着“惡魔之力”。

這些力量不限於失去生命獲得能量,失去生命獲得卡牌,消耗卡牌獲得更多的卡牌。

在《尖塔》中,黑暗所代表的即是毀滅自己的已有的能力。在許多事件中,都對黑暗的力量有所展現,所以《尖塔》內的邏輯是自洽的。

黑暗之擁——擁抱黑暗之後的戰士,在摧毀掉自己的能力之後,則是如飢腸轆轆的惡魔一樣,快速填充另一部分手牌,來飼養惡魔。

你可以從這些中卡牌中看到,惡魔與戰士所簽訂的契約,表面上看是給予了戰士更多的力量,但惡魔的目的,是要將鐵甲戰士從頭至尾喫幹抹淨。

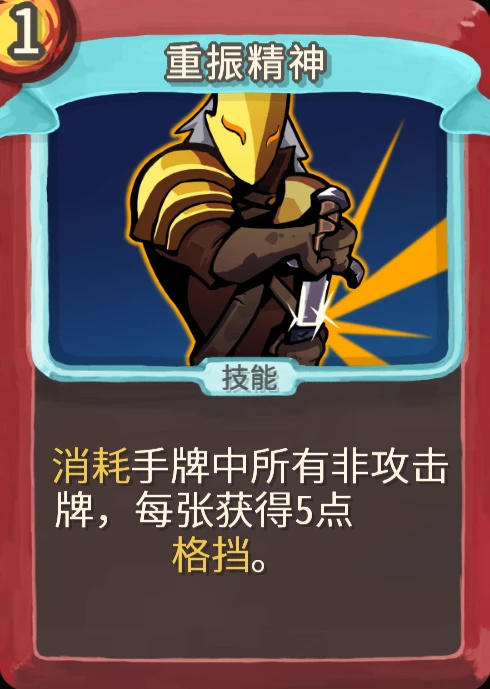

相比較之下,戰士自身的能力重振精神,表現得則是消耗掉身上的傷痛與非攻擊手牌,以達到精簡招式,防禦一波、下一輪與敵人搏命的感覺。

或許也是藉由戰士自身對於“精簡能力”的理解。戰士並非完全沉淪於惡魔所給予的力量,反而能利用惡魔“消耗卡牌”的能力,使自身的戰鬥技巧化繁爲簡。在此時,戰士與惡魔的契約,形成了一種“微妙的平衡”。

但更令人玩味的,卻是另一點。惡魔形態這個不斷提升自身力量的能力,與某種東西很像,不是嗎?

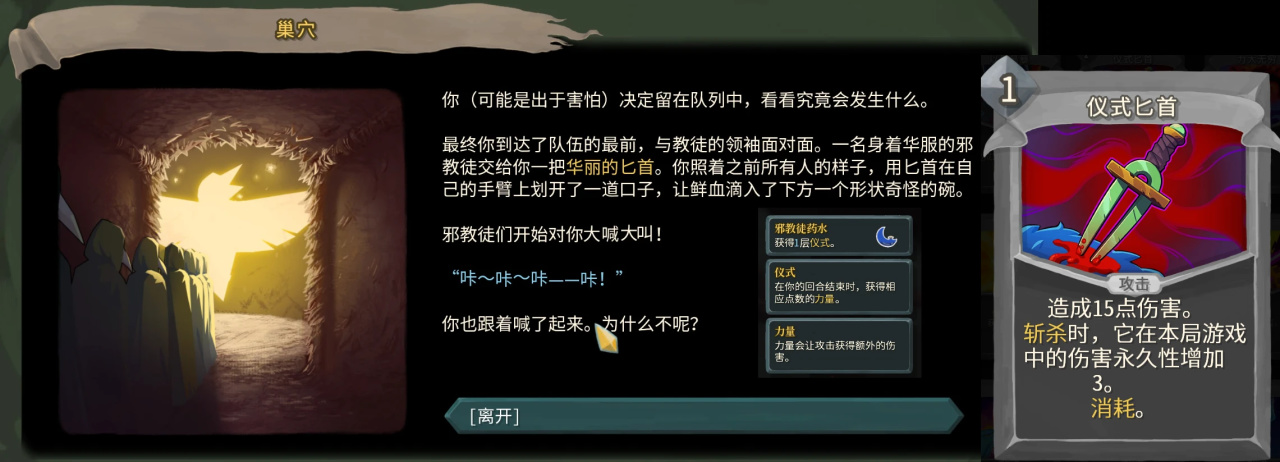

那就是開篇我們提到的“咔咔”邪教徒,這些人將自己裝扮成鳥類,通過儀式來不斷提升自己的“力量”。儀式藥水的效果也是不斷提升力量。這與“惡魔形態”相吻合。

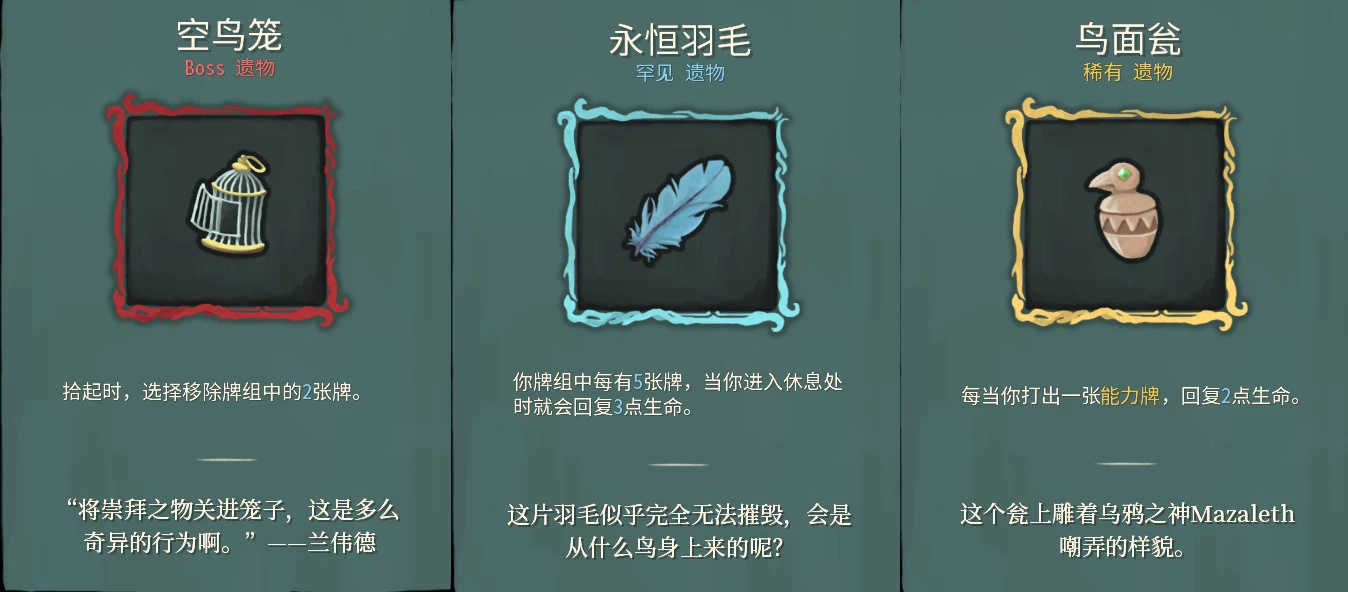

而尋找與鳥類有關的遺物,能感覺到鳥本身與“惡魔”關聯不大,反倒是鳥類的遺物能夠回覆生命值。用於關住鳥類的籠子,倒是有與黑暗力量相同的能量——刪除卡牌(鳥的雕像也是如此)。

通過這些點,或許能夠隱約察覺到,邪教徒崇拜鳥類,很重要的原因,可能是因爲:崇拜鳥類不斷恢復的生命力,想要以如此澎湃的生命力與惡魔達成契約,獲得力量。

殺戮尖塔第三層Boss覺醒者,它就是變化爲鳥類的邪教徒,心臟部位插着一柄“儀式匕首”,而在第一次擊殺它之後,它也可以滿血復活。

這一定程度上,可以印證這個假設。

說到這裏,聰明的小夥伴或許已經發現,鐵甲戰士的背景與惡魔相關。間接地與邪教徒勢力相關。

靜默獵人與蛇相關,間接地與尖塔中的異蛇與蛇教相關。蛇在《尖塔》中給人的感覺是毒,貪婪,變化莫測,這裏就不再展開了。

故障機器人是尖塔中損壞了核心的“防衛機械”,觀者則是從外部來“審視”尖塔的人。四位主角都與尖塔有着千絲萬縷的聯繫。

那麼,只有英雄是這樣設計的嗎?當然不是。

我們來看第一層Boss史萊姆老大身上掉落的遺物(此遺物來源於史萊姆老大,但爲了遊戲性,一層Boss寶箱並非打敗史萊姆老大必爆出它。是一件會隨機出現在一層Boss寶箱中的遺物)。

在獲得靈體外質後,便能夠+1點能量上限,代價是不可再獲得任何金幣。這就與史萊姆的特性有關。

在1層與史萊姆相關的事件中,會了解史萊姆的粘液能夠灼傷你,而且它們非常喜歡吞噬遺物和金幣之類的東西。

根據史萊姆的這種特性,你使用這件遺物,就不能獲得金幣的邏輯,便也能夠理解了。

第一勇士的“破碎金冠”,也能提高獲得的能量,但卡牌獎勵減少2張(通常爲1張)。雖然第一勇士,經常被玩家嘲諷爲“弟勇”,是二層最弱的一個Boss。

但第一勇士一直認爲自己是第一,有着一種桀驁不馴的勇氣,所以,無論選擇哪一張牌,自己都是最棒的!

在這裏不得不感嘆,雖然《尖塔》中怪物的臺詞不多,但傳遞的精神卻都是正向的,自信的。就像地精頭領在與你進行戰鬥時,有一句臺詞是“永遠別放棄!”

這在激勵自己和小弟的同時,何嘗不也是尖塔新手玩家的良師益友呢?

很多時候《尖塔》不將故事寫全,而是通過卡牌能力,卡牌插畫,事件、遺物等構建尖塔內英雄、怪物之間的聯繫,並且形成了一套自洽的遊戲邏輯。這就是《尖塔》最亮眼的優點之一。

而基於這些卡牌的簡單易懂的效果、插畫與命名,能夠讓玩家快速地記起卡牌的效果,進入“構築”的快樂之中。

However,作爲《尖塔》類遊戲的開創者,殺戮尖塔的人物動畫等同於沒有,這也是我最初買下游戲時所詬病的。沒有動畫效果,會缺少最初吸引玩家的手段,需要更加紮實的卡牌與故事設計,好在《殺戮尖塔》在這一方面的確獨一無二。

而“沒有過多的遊戲動畫”,也是下面要講的《殺戮尖塔》的第二大優點:

二.打牌操作時的爽感

我個人第一款接觸的遊戲,其實並不是《殺戮尖塔》而是一款叫做《森久城物語》的國產類尖塔遊戲,第一觀感是不錯的。後續又玩了很多宣稱從《尖塔》中攝取靈感的作品,例如國產遊戲《鬥技場的阿麗娜》。

隨着接觸的類尖塔增多,包括我主要遊玩的《暗黑地牢2》,都受到了《尖塔》的影響。這使我購買並遊玩了《尖塔》本體,但過高的難度,和獨特的畫風,它並沒有在第一時間勾起我“繼續遊玩”下去的興趣。

直到我前段時間遊玩了《蠕行的恐懼:克蘇魯精選集》,併成功一輪擊殺了克蘇魯之後。這使我突然覺得自己又行了,重新挑戰尖塔。

也正是這次遊玩尖塔,讓我重新認識了《尖塔》,這部發行最早,開創了整個類《尖塔》流派的遊戲,其操作之絲滑,是許多類《尖塔》所無法比擬的。也讓我有了“曾經滄海難爲水,除卻巫山不是雲”的感慨。

拖曳卡牌時的絲滑流暢感,恰當的打擊音效,比如攻擊打在護甲上,護甲破碎,打在身體上,音效都是不一樣的。特殊怪物在陣亡時會有音效。Boss級怪物的特殊受擊反饋,以及包括敵人血條下降的表現形式。整體體驗非常完美,後續我接觸到的所有類尖塔遊戲,表現最出色的,基本上也只是與“尖塔”持平而已。

這些類尖塔遊戲中,我認爲手感最絲滑,打擊感最棒的,是國產遊戲《骰子浪遊者》,它許多方面和《尖塔》並不像,但在拖曳、打擊的爽感(音效,怪物的受擊反饋)上學到了精髓。

可惜《骰子浪遊者》也有一個問題,作爲一款可以利用骰子“作弊”的遊戲,很多玩家花很大力氣凹出大數值,就是爲了“結算時”那一下的爽感。但目前的版本,只要Boss血量沒了,傷害計算就“戛然而止”了。不知道後續更新,它是否能滿足多數玩家對於“這一點”的小小改動需求。

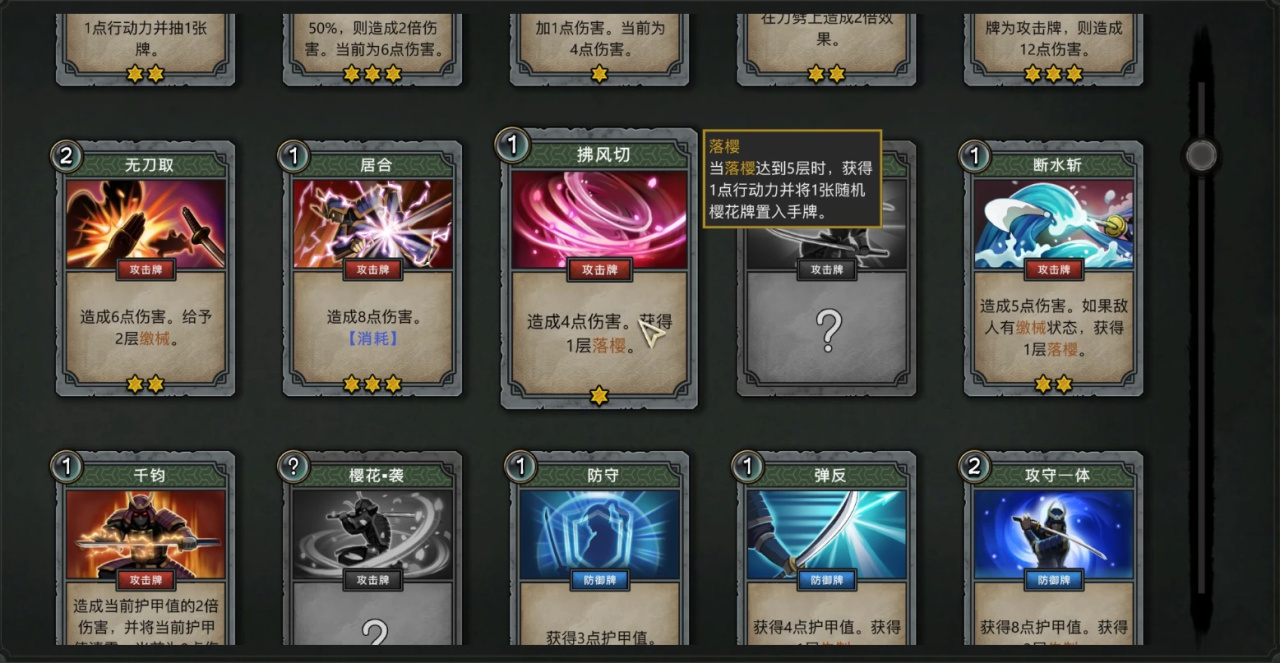

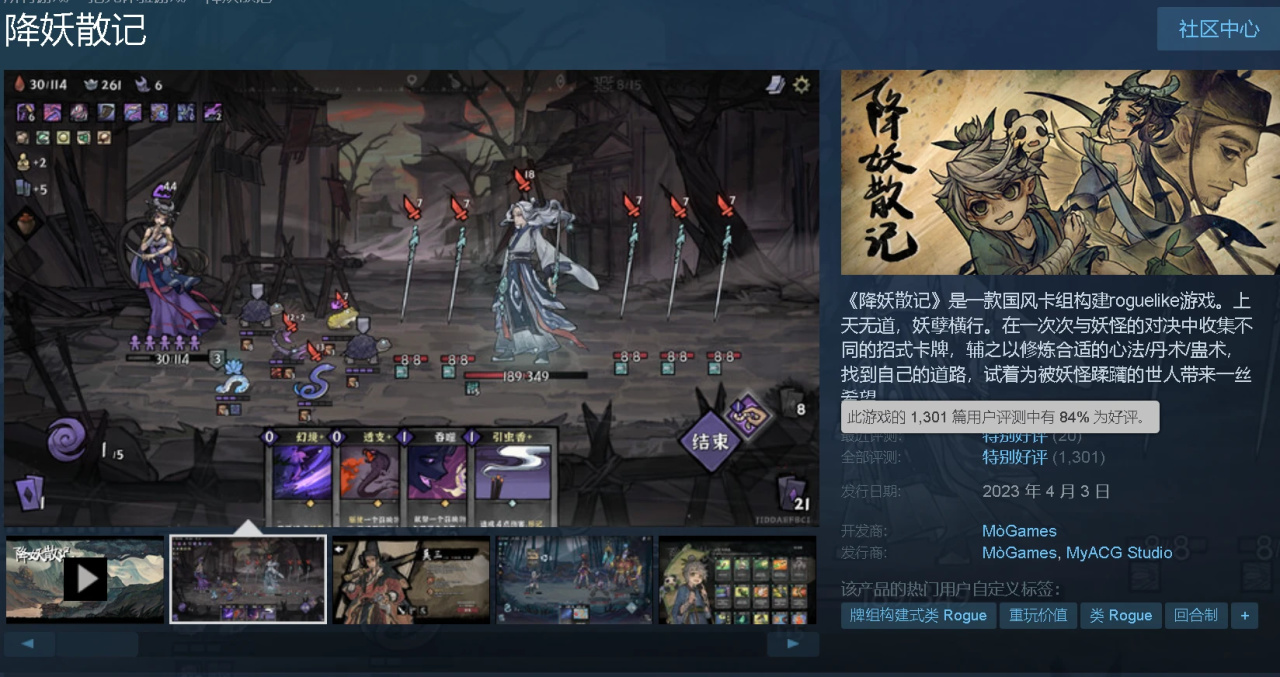

國單《降妖散記》,作爲第一批尖塔遊戲的優秀模仿者,它最亮眼的部分就是每一張卡牌都有攻擊動畫,不同的卡牌還有不同的攻擊動畫。遊戲的美術好到沒話說。而在遊玩《降妖散記》時,你會發現動畫其實並不會破壞掉打牌的爽感。

但與之不匹配的則是極其垃圾的打擊音效,沒有把畫面已經表現出的質感與張力表現出來,這就使得《降妖散記》的打牌爽感上差了一截。

而在鼠標控制方面,《殺戮尖塔》的藥水使用方式,是直接拖曳向敵人或空白處(目標是自己),《降妖散記》則是點擊“使用”還是“丟棄”,進一步降低了操作時的流暢度。

可能是爲了讓自己的遊戲與《尖塔》有所區分,《降妖散記》當抽牌堆抽空時,需要消耗1能量來重新洗牌。這自然也降低了卡牌的流轉性。

作爲一款獨遊,《降妖散記》確實還挺好玩,製作者做得也很用心。在這裏指出這些問題,是想表達《殺戮尖塔》爲了玩家能夠流暢地打牌,在細節上下了多少功夫。

或許看到《降妖散記》的演出動畫,會有玩家表示牌佬無需動畫演出。但事實上,《殺戮尖塔2》的預告片上也爲不同英雄和敵人加上了專屬的動畫與受擊動畫。

至少給打牌加上更豐富的攻擊動畫這個點,是《降妖散記》所洞悉的先進設計。當然不能說《殺戮尖塔2》加攻擊動畫這種行爲是源自於《降妖散記》提供的靈感,但《殺戮尖塔2》的製作人肯定也在這許多年中,見過很多的類尖塔,將更多新鮮的靈感注入到了《尖塔2》這款遊戲之中。

或許,也會有玩家說,給打牌加動畫不是後出的類尖塔都會採用的設計嗎?我們來看下一款。

《蠕行的恐懼》這款遊戲,拖卡牌戰鬥,是我感覺最爲“滯澀”的,打牌的感覺比起《尖塔》有一點粘手。作爲2024年發售的遊戲,使用衝鋒槍攻擊,還是伸手拿拳頭“直懟”,攻擊動畫看起來做了,但做得部分實在有限,實際上還是平移直懟。

不過個人體驗,《蠕行的恐懼》比起《降妖散記》和《森久城物語》來說,它是類尖塔裏,玩法改變較多的,卡牌進階、連攻、連防、召喚獸、聖物合成等機制,都使得遊戲很有新鮮感。只是因爲有連攻、連防機制的存在,使其在數值設計方面產生了不小的問題。

最初製作組的解決方式是“取消刪牌機制”,但在一系列差評之下,又在商店和旅館加入了“刪牌機制”,這又導致人物自循環體系過強,基本可以拒絕交互,一輪爆殺Boss。

所以,現在《蠕行的恐懼》又在洗牌機制這裏做起了文章,遊戲將在明年繼續進行調整。目前來看,要將數值設計的足夠合理,確實不是單靠個人可以完成的工作。

好了,下面我們來看看《殺戮尖塔2》的預告片,你會驚喜的發現,第三角色亡靈法師,它也有自己的“召喚物”了。(同樣,並不是這個召喚物的靈感說來自於《蠕行的恐懼》)

所以說,雖然總有一部分玩家會抱怨,爲什麼做遊戲不去創造新的模式,而是去抄經典之作?

從《殺戮尖塔2》的預告片中,可能就會獲得答案了。遊戲是需要羣策羣力,互相吸納彼此的長處,才能做出更有趣的作品的。

聊到這裏,我們該講講《殺戮尖塔》的絕對長處以及它對其它遊戲的深遠影響了

在前兩個優點講完之後,就觸及《尖塔》最核心部分的優點,它的“策略性”。

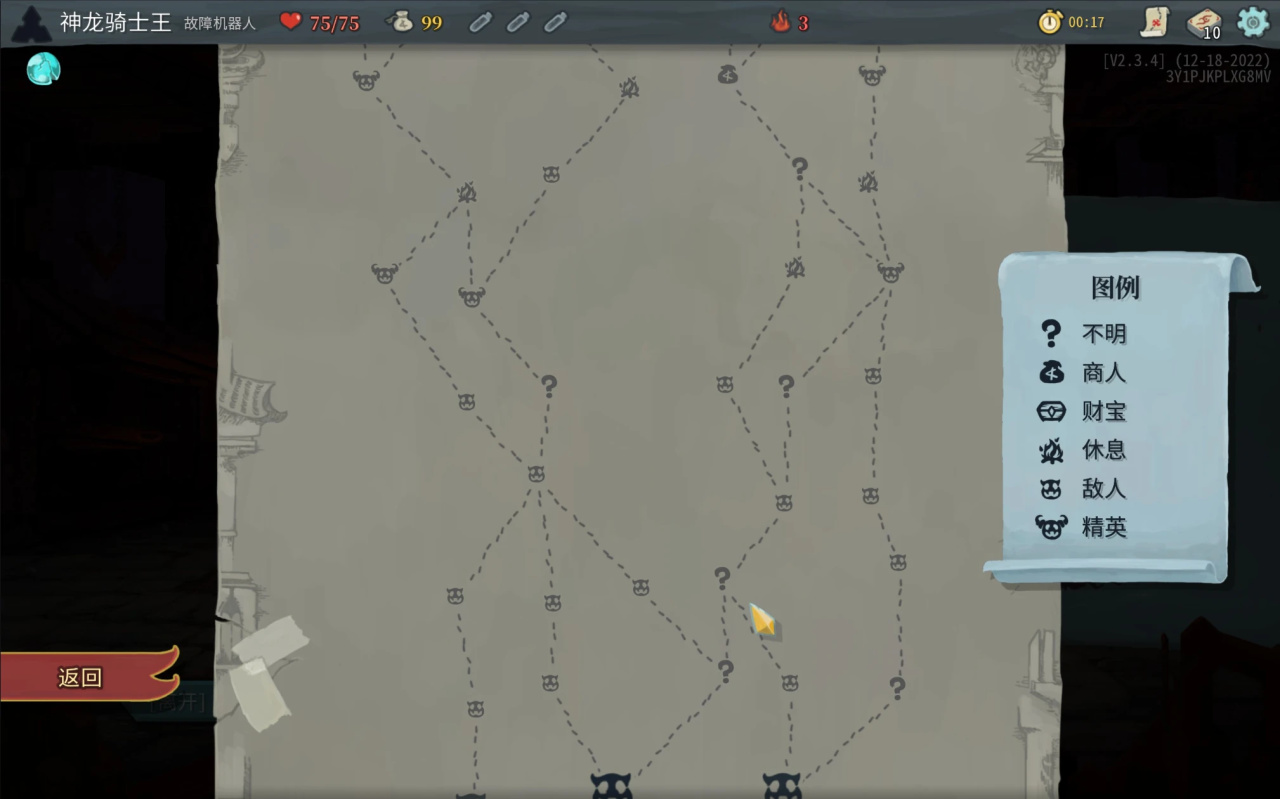

淺顯一點說《尖塔》的策略性來源於路線的規劃,權衡現有資源以及未來將獲得的資源(血量、藥水、卡牌),渡過一道道關卡,最終完成“碎心”之旅。而爲了達成“碎心”這個目的。

玩家需要抉擇,第幾層挑戰燃燒的精英?哪個寶箱放棄遺物?哪個篝火放棄升級以及休息?

《殺戮尖塔》它有趣的點在於,每個英雄的每一張卡牌,往往能與複數遺物與其它卡牌構成聯動,最後組合成一套足以“弒神”的卡組。

比如被衆多玩家吐槽的重刃。假如你就是喜歡五倍力量的高殺傷性。那麼,死靈之書這樣的遺物與雙發這樣的金卡,在搭配高力量下的重刃+(力量戰最好還是拿回旋鏢),都能打出相當不錯的傷害輸出。

也可以選擇異蛇之眼來改變卡牌的能耗。

故障機器人本身有大量能耗爲0的卡牌。搭配刮削或萬物一心+則可以讓這些卡牌快速上手,或重複打出。

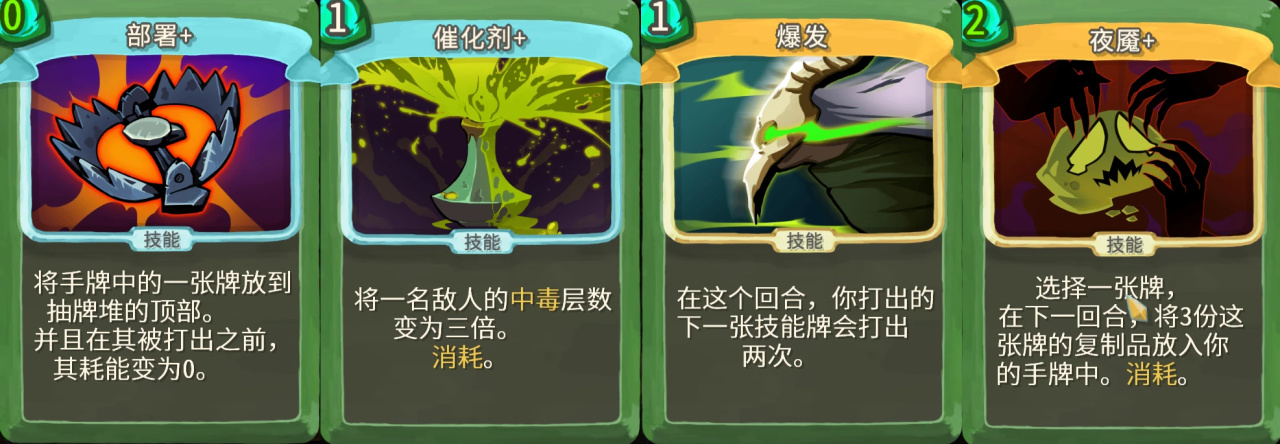

而這套部署,催化劑,早有準備,爆發,夜魘的小連擊。則可以使敵方目標瞬間獲得27~243倍當前毒素的層數。

《殺戮尖塔》最大的魅力,就在於卡牌構築並沒有固定的套路,只要能熟記卡牌之間,卡牌與遺物之間的“聯繫”,就總能構建出威力十足的套路,使每一把的勝利體驗都有所不同。

尖塔的多數卡牌是網狀聯繫,互相強化的。不少類尖塔遊戲,往往盯着一個詞條抓,就能取得勝利。這是我個人體驗時,覺得比較明顯的不同。

《尖塔》的卡牌描述,特有名詞很少,基本只要讀一遍就能夠理解這張卡牌的具體效果,難點在於卡牌之間的搭配。

這是許多類尖塔所做不到的。

《森久城物語》

《森久城物語》是我見過的國單第一款類尖塔遊戲,這款遊戲,爲了給遊戲區別於不同於尖塔的體驗,加入了令旗這樣的新機制。每個人物也加上了專屬的系統。

它放棄了整體的路線規劃,改爲到達某個節點進行3選1或4選1的模式。這樣的設計,使遊戲的策略性大大降低。

商店變成了隨時可以進入的區域,刪牌,更換商品需要消耗銅幣。天賦中的不少設計,與尖塔中的遺物類似。

於此同時,《森久城物語》的部分卡牌是直接抄了殺戮尖塔的設計,又將數值進行了調整。比如重刃變成了力劈,但力量增幅卻大大降低了。

另一部分原創卡牌,則加入了不少專有名詞,抬高了玩家的理解門檻與計算量。例如,卡牌突襲,其特殊效果是在敵人生命<50%時才能觸發,這就讓玩家又多了一個計算點。

我玩的時候,就總有種“不太舒服”的感覺。這款遊戲我玩的時間不長,不瞭解後續構築深度究竟如何。但從評價來看,它在數值設計與理解門檻上確實有一些問題。通關套路與人物能力綁定的比較死,也是差評反映的問題之一。

《降妖散記》

在路線規劃上,《降妖散記》與《森久城物語》一樣,只能做到規劃當前的道路。路線選擇上沒有太深的策略性可言。

我認爲《降妖散記》最大的問題,還是部分英雄和《殺戮尖塔》太像,雖然在機制方面,給莫三加了絕招,但招式賦予自身異常狀態,許多招式需要賣血,還是會令玩家幻視到鐵甲戰士身上。

部分心法是戰士能力牌的效果。莫三的初始主動技能,消耗HP獲得1點能量,則是《尖塔》中戰士牌“放血”的變體。"走火入魔”的武俠設定也與戰士的人設類似。

阿紫的召喚物,雖然與故障機器人的“球”是有所區別的,但本質上,就是“球”的一個變體。原創度上有所不足。這兩個角色就像是大型的對鐵甲戰士和故障機器人的Cosplay。

倒是小川和小龍人原創度很高,也足夠可愛,給遊戲大大加了一分。

遊戲因爲牌組抽空,需要耗能手牌,所以對於“刪牌”的設計比較剋制。但這個卡組抽空之後需要耗能洗牌的設計,本身就不是啥好設計。

遊戲中的能量可以延後到“下一輪次”,但能量上限爲5點,每一輪初始恢復能量爲2點。僅看能量消耗在第三輪時便與《尖塔》持平,後續如果不刻意積攢能量,可用能量明顯少於尖塔。

當然,這方面的設計,僅以絕對的“能量數”來比,並不公平。應該具體參照各自的卡組。

這裏只是想說,《降妖散記》爲了和尖塔做出了區分,調整了《尖塔》機制中很多內容,但其自己創造的一些機制,體驗上並不算好。

當然,因爲其過硬的美術水平,精心繪製的人物與卡牌,遊戲賣得相當不錯,整體評分也不低。這款遊戲大概在2025年轉爲正式版,到時將有5個可用角色,喜歡國風卡牌的,可以期待一手吧。

《蜀末:血月三國》

令我眼前一亮的一款國單,是《蜀末:血月三國》,它將《三國殺》的“殺閃桃”玩法與《殺戮尖塔》融合到了一起,同時保留了《尖塔》的路線設計。

規則上,他有一定的創新,每一回合只能主動使用一張攻擊牌。技能牌可以無限使用。

當結束回合面對敵人的攻擊時,則可以選擇打出一張牌應對這次攻擊。你既可以選擇防禦來規避傷害,也可以選擇攻擊,在敵方傷害你之前殺死對手。

當然,《蜀末》也有自己的問題,那就是在關平61張卡牌中,拿到就能趨近於“無敵”的卡牌太多,Build一旦成型,即便面對最終Boss也是亂殺。如果讓我解釋,可能是卡牌之間的關聯性太大,過度抬高了戰鬥力。

構築成型難度不高,將使遊戲壽命大幅度降低。

《骰子浪遊者》

骰子浪遊者到底能不能歸類於“類尖塔”,這不是這篇文章要討論的問題。但《骰子浪遊者》的確是今年我最喜歡的獨立遊戲之一。它有種沿着宗師之路,走出了自己獨有風格的感覺。

而《骰子浪遊者》整體的風格給我的感覺就是“自由”與“歡樂”。

每一局開始,從四個球中選取兩個構築出“野蠻人”,“高手”,“大聰明”,“莽戰士”這種從命名上就很胡鬧的角色開始,就能感覺這是一場充滿了樂子的旅行。

它採用了尖塔的迷宮路線設計形式。但在路線行走上,卻更加的自由。你不僅可以前進,還可以後退,所有相鄰的路徑都是可以走的,不過你身後還有象徵着腐化的紫色霧氣在追着你,你每次移動或者使用具有“扭曲”詞條的卡牌,都回使時間推進。

《骰子浪遊者》的六個職業都充滿了獨有的樂趣與個性。用“骰子”可以修改數值,其實滿足了不少玩家的一大願望——“如果這張卡牌的數值再大一點,一定效果拔羣”。

但這又是一把雙刃劍,能夠“修改規則”,便使得遊戲的難度在摸透遊戲機制後,會直線下滑。

六大職業都由“主角”來扮演,缺少了一些“多角度敘事”的劇情拓展空間,因爲完全是手繪畫風,所以怪物種類、Boss種類都有些少。這些是我認爲《骰子浪遊者》有些遺憾的地方。

不過遊戲裏有個壞女人,這就沒啥好說的了,好評。

當然,要說起《尖塔》對於其它遊戲的影響,其實還遠遠不止這些類尖塔遊戲。

孤星獵人

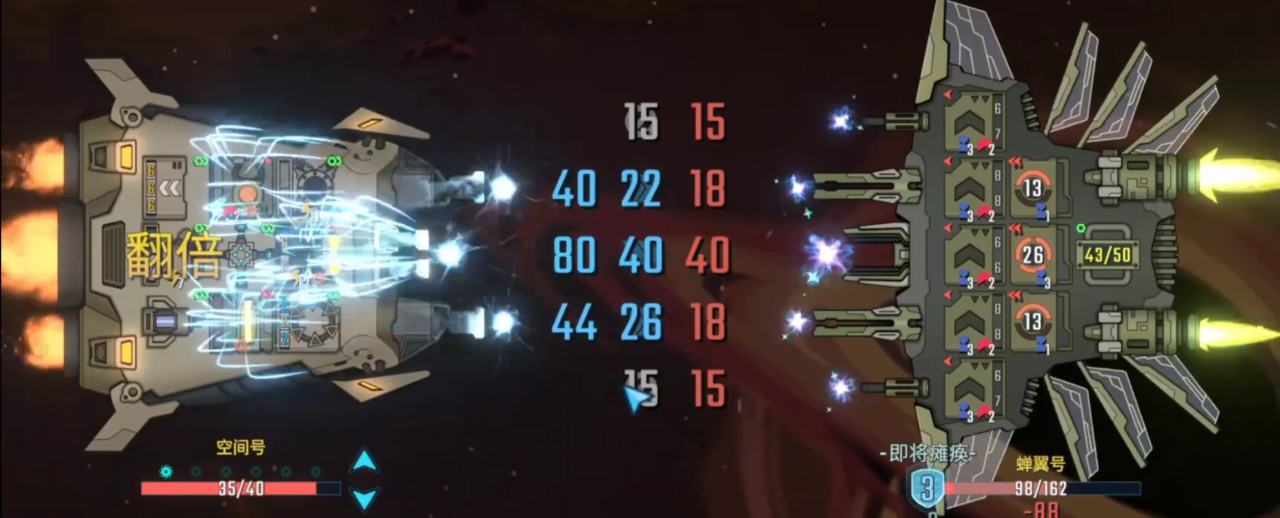

在這款飛船對波遊戲中,就包含不少尖塔梗。

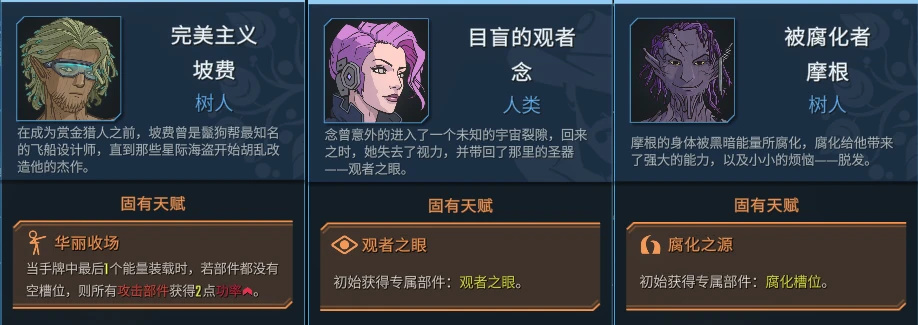

總計46名駕駛員中,除了製作組家的五隻寵物貓狗外,還有玩了獵人“華麗收場”梗的坡費,效果與《尖塔》觀者憤怒狀態相似的目盲的觀者 念,以及同樣被黑暗能量腐化了的摩根。

《孤星獵人》中部分事件也借鑑了《殺戮尖塔》,例如將自己飛船上的某個部件留給下一個駕駛員,就是參考了《尖塔》的設計。

同樣,《孤星獵人》中,也有不停損失生命,依靠販賣船上的裝甲獲得星幣的事件。在戰勝敵人的渡假時光,如何消耗度假天數換取更多的資源,也有着相當的策略性。

我認爲《孤星獵人》在旅途中構建飛船的感覺,與《尖塔》中構建卡組的感覺非常像。部件一百多個,而部件彼此的搭配相當多,加上能力各異的駕駛員,幾乎每次對局都能有全新體驗。

如果你同時對文字敘述感興趣,會發現在孤星世界中,也有很多事件彼此關聯。比如協會狩獵的一個目標“聯防號”,它被詐騙走了一個部件之後,變得不再無敵。而這件事的始作俑者,就是駕駛員之一 欺詐者 奈米的傑作。

這款遊戲將在2025年更新正式版,到時候會有第三艘飛船“多彩號”登錄。

暗黑地牢2

暗黑地牢2這款主打組隊戰鬥的回合制遊戲。在本代中,也採用了《尖塔》類的地圖。

《暗黑地牢2》的整體遊玩體驗有些拖沓,是紅鉤想要模擬旅行體驗,加入了馬車駕駛。使《尖塔》原本清爽的選擇節點,變成了還要駕駛一段時間馬車,經歷過道中事件,才能抵達下一個節點。

不過尖塔的地圖抉擇,仍然增加了路線抉擇的策略性。只是這個模式的改造部分做得太拖沓了。紅鉤後續的更新,也使得英雄彼此之間的互相搭配,變成了每個英雄的“自我循環”,體驗比初版變差了很多。

《暗黑地牢2》能否打贏翻身仗,恐怕只能看大年三十的“王國模式”更新了。

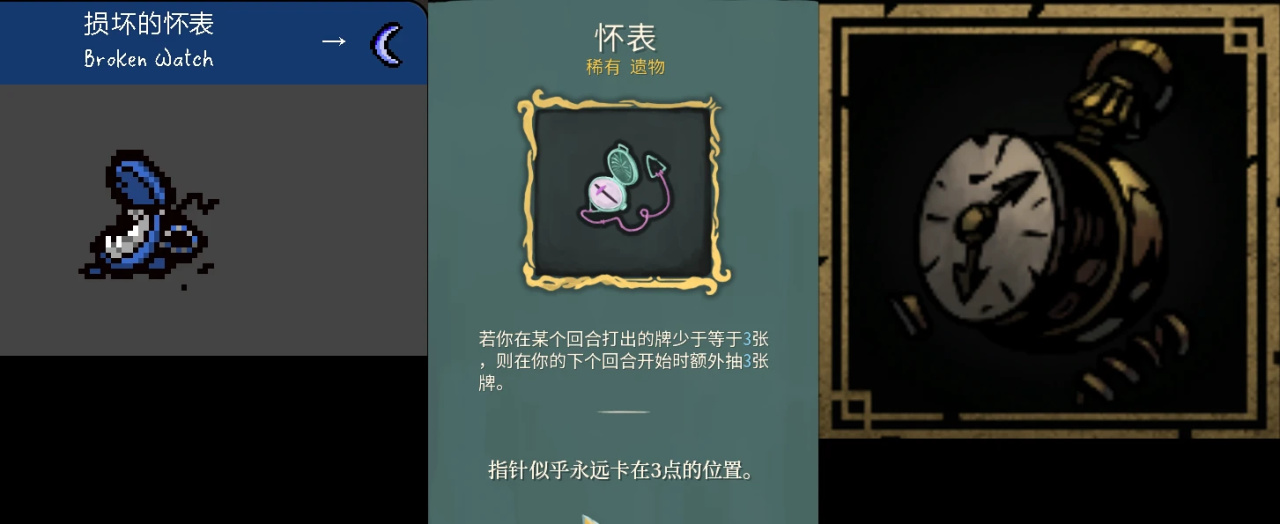

至於爲啥國外的肉鴿遊戲,總喜歡拿“損壞的懷錶”當特殊遺物。這就是另一個疑問了,或許有某種隱喻?

雪居之地

今天再看,《雪居之地》也是2023年發售的老遊戲了。這款遊戲的道中變化非常多,《雪居之地》也是唯一一款我感覺構築有趣程度與尖塔持平的。

《雪居之地》也深得《尖塔》的設計精髓,所有卡牌描述都極爲簡略,依靠不同機制組合出的內容,打造出強力的核心。而這種奇妙的化學反應來自於飾品(或多枚飾品)與不同卡牌、夥伴的組合。

像這種依靠部件造卡的快樂,似乎也是這兩年流行起來的。《雪居之地》、《將軍對決》、《骰子浪遊者》、《孤星獵人》都是採用了組合部件強化卡牌的玩法,只不過表現形式不同。

雖然它整體的玩法,遊戲規則與《殺戮尖塔》都不同。但我們仍能從這款遊戲中,看到《尖塔》的影子。

比如遊戲中“雪居客”種族的毒菇效果,就是《尖塔》中,獵人的“中毒”。按照層數掉血,每一回合減少1層中毒,如今已經是相當經典的設計。被許多肉鴿遊戲所採用。至於《尖塔》的中毒機制靈感又來自於哪裏?是否原創?這點可能就要追溯到桌遊了(陌生領域)。

《雪居之地》的道路抉擇很重要,但給玩家可選擇的內容不算多,因爲最後面對的一定都是一個節點的敵人,只是在路中是獲得夥伴、卡牌、金幣、飾品,還是購物、刪牌?這些需要根據當前的構築進行自主選擇。

而在高進階10魔鈴難度下,《雪居之地》也將開啓如同《尖塔》心臟一樣的隱藏Boss,見到六個風暴守衛的先決條件。是在路途中強制選擇“發光”的路線,獲得明光瓶的碎片以及粘上碎片的明光黏液。

這個設計靈感,可能來自《尖塔》碎心之旅的三枚鑰匙收集。

不過因爲Nosl的設計,以及在遊玩《雪居之地》時前期比較喫理解,這使得遊戲上手門檻較高。對於全局數值需要更多的計算,想要“爽起來”,先要喫不少苦。

遊戲目前似乎已更新完結,半年未在推出更新,倒是在社區中有了幾個大型Mod。

鬥技場的阿麗娜

這款自稱靈感來源於《陷陣之志》與《殺戮尖塔》的遊戲,可以看做是《殺戮尖塔》的戰棋版本。它的能量體系完全繼承自尖塔,Boss遺物的項鍊,也有《尖塔》那樣的負面效果。

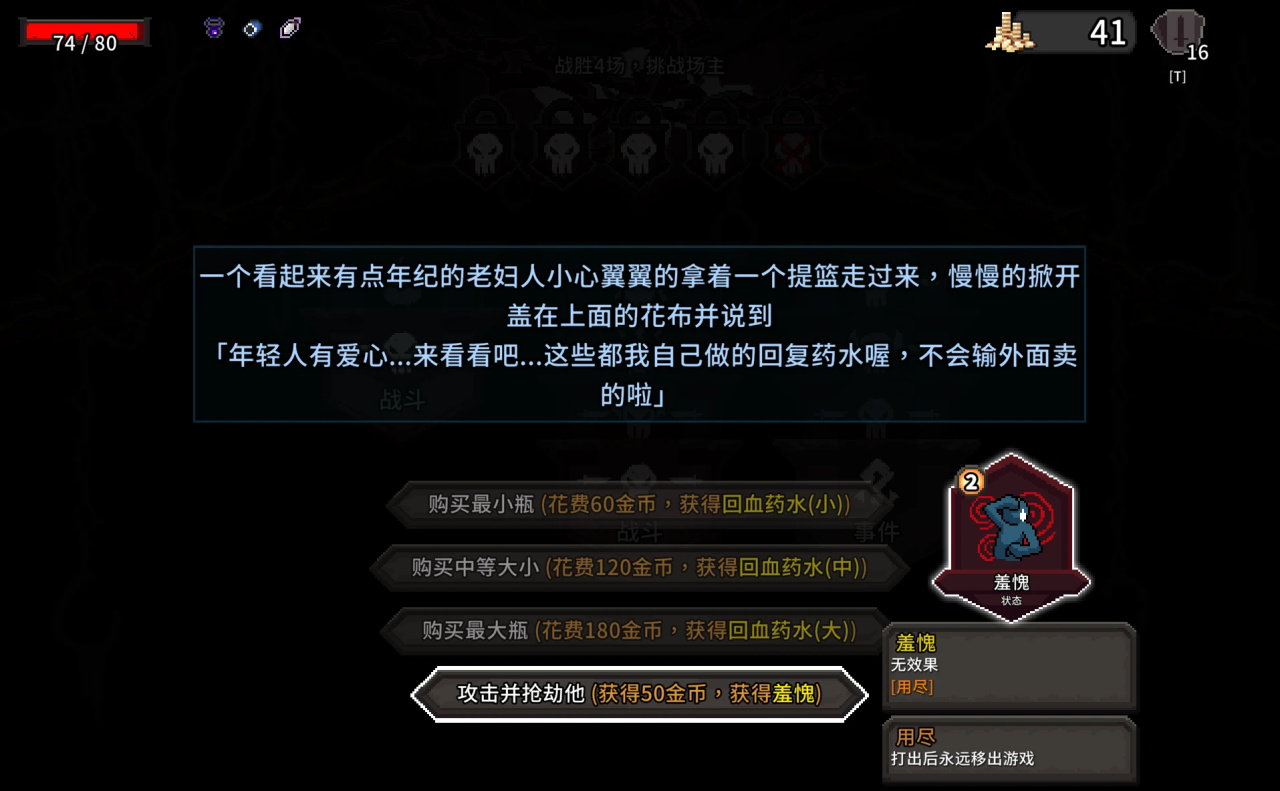

部分事件設計,照搬了《尖塔》,比如賣遺物的地精和賣藥水的老婦人。

兩者都可以選擇“搶劫”並獲得“羞愧”。

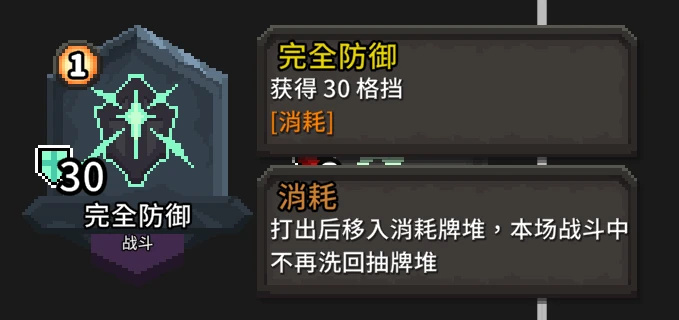

部分卡牌的效果也照搬自尖塔,例如戰士的巋然不動(2耗能),在《鬥技場的阿麗娜》中變成了1費的完全防禦。

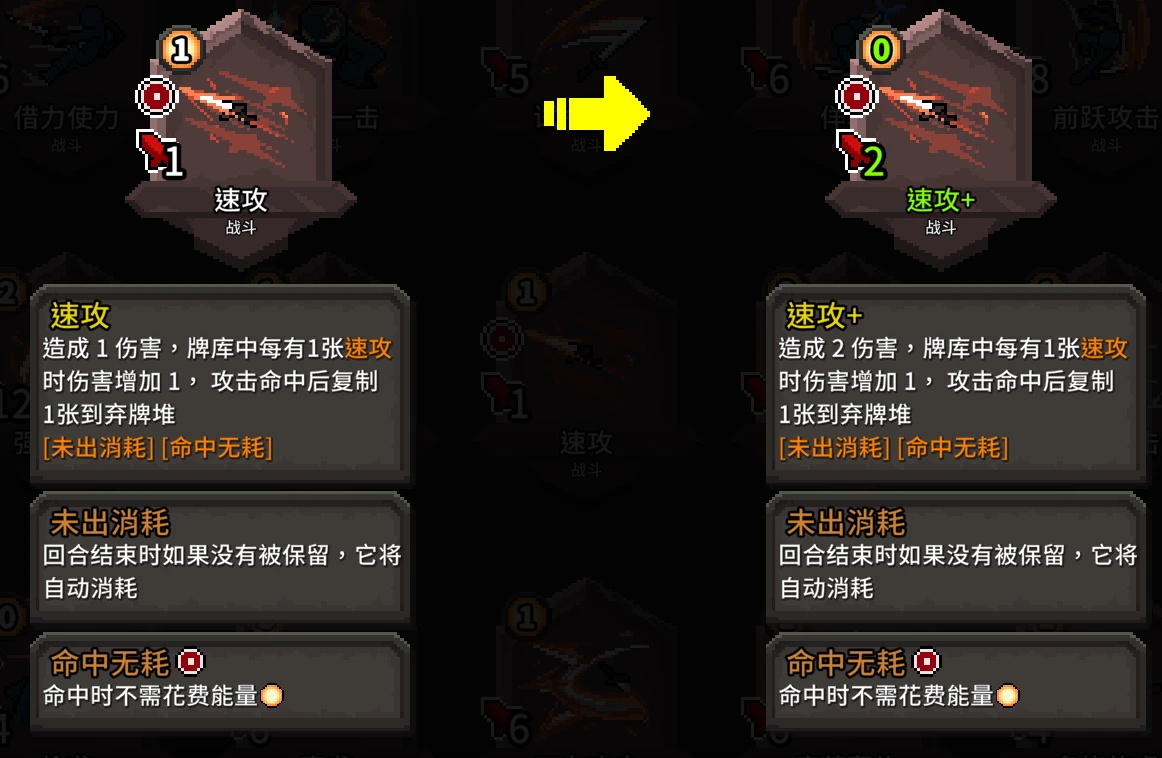

會複製到棄牌堆的“憤怒”,變成了“速攻”,並附帶了每多一張,攻擊進一步加成的效果。

獵人的刀刃之舞則變成了“深藏暗器”,不同的是《阿麗娜》中是獲得暗器道具而非手牌。

《鬥技場的阿麗娜》比較創新的部分,是卡牌分爲左右手,其效果可以分別受到左右手武器或防具的額外加成。而鬥技場觀衆的加入,也爲遊戲增添了氛圍與機制,阿麗娜在場上造成連殺時,臺上的觀衆會撒下金幣和道具喝彩,如果一味避戰則會換來噓聲。

缺點是遊戲體量較小,世界觀也不如《尖塔》那樣龐大,整體來說,是個小甜品級別的遊戲。

說到這裏,就會提起另一個機制。

《降妖散記》莫三的“傷口”機制,實際效果與《鬥技場的阿麗娜》是完全相同的,雪居之地的虛弱效果,相較於前兩者,只是不會每回合降低層數。

至於這個增傷機制要追溯到哪個遊戲?還是遊戲本身的創造?那就不清楚了。作爲玩家,我是不想一個還不錯的遊戲機制,被僅僅鎖在一個遊戲裏的。

結語:寫到這裏,你會發現,《殺戮尖塔》這款遊戲,它不僅僅是在遊戲之內,每項機制互相適配,交互聯繫。它的骨血,魂魄,也同樣融入了許多其它優秀的或不夠優秀的獨立遊戲之中。而在更多的獨立遊戲根據自己的理解二次創造,互相影響,並消化了《殺戮尖塔》部分優秀的內容化爲己用之後,這些創作者的部分創意又再度匯流成爲了《殺戮尖塔2》的靈感與骨血。

如果觀看《動物世界》能讓你感受到大自然令人歎爲觀止的變化,那麼花了時間讀了這樣一篇長文,也希望你能感受到這屬於“獨立遊戲”一隅的奇妙演變。

我是無月白熊,一個無人能及的評測者,KAKA!

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com