視頻版:V3人物誌第一期——印度獨立運動

品V3人物誌,享維多利亞人生,大家好這裏是舊夢和老渣。本系列日誌和CK人物誌一樣,旨在爲大家介紹遊戲中的歷史人物,提高大家遊玩時的歷史代入感和遊玩沉浸感。

新dlc帝國之樞將會更新印度獨立運動,本期我將會介紹第133期開發日誌中提到的聖雄甘地、穆罕默德·阿里·真納以及佩里亞爾。

莫罕達斯·甘地——人民的意見領袖

自英國統治印度以來,把印度改造成英國商品市場和原料產地的工作就在有條不紊地進行着。英國通過操縱稅收政策,打壓印度本土工業發展,對印度工人、農民則極盡壓榨之能事。19世紀60年代以來,印度各地不斷有工人罷工、農民暴動的情況發生。在此背景下誕生的印度國大黨活動僅限於局部改良,又在英國的挑動下,陷入與印度穆斯林聯盟爭鬥中。甘地的出現則打破了這一局面。

由於早年留學英國的經歷,甘地對英國抱有一種好感。在他前期的理想中,印度人民應通過修煉以達到道德的完善,屆時作爲文明國度的英國自然會允許印度自治。爲了向英國表達善意,甘地甚至在第一次世界大戰時期替英國招募印度人入伍。然而甘地的這次募兵行動成績寥寥。人們對意見領袖的追隨,往往是爲了表明自己態度,而非盲從。甘地的這次失敗正表明了印度廣大羣衆對英國的態度。

事實很快證明人民是對的。第一次世界大戰期間,印度大量人力物力被調往英國,整個印度被蒐羅一空。上百萬印度人前往海外作戰,死傷達十餘萬。

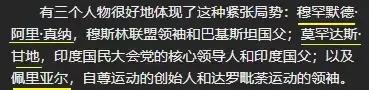

然而,印度人在戰後從英國獲得的報答卻是“羅拉特法”。1919年3月通過的該法案允許殖民地當局可以不經任何調查直接拘禁印度人。

甘地號召全國人民通過罷工、祈禱和絕食的方式表達抗議。發生在4月的阿姆利則慘案,英軍將軍戴爾指揮士兵在扎蓮瓦廣場無差別地大肆屠殺示威人羣和路過百姓。英國官方聲稱379人死亡,1200人受傷。但根據當時清理屍體的人回憶,死者至少上千。製造這起慘案的戴爾僅僅受到不痛不癢的處罰,甚至被英方授予2萬英鎊的獎金。

這一事件顛覆了甘地對英國的看法。甘地表示英國“再不配享有印度人民的好感和合作。”結合此前的非暴力思想,以及印度穆斯林的不合作策略,甘地提出“非暴力不合作”運動,於1920年呼籲印度人民放棄政府職位、罷工、抵制英貨。然而在1922年,由於有印度羣衆與警察發生暴力衝突,違反了非暴力原則,運動被甘地叫停。甘地隨後被殖民地逮捕。

1930年,英國大幅提高食鹽價格和稅收,出獄後的甘地再一次領導印度人民開展不服從運動。這次行動以廢除食鹽專賣、釋放政治犯爲目標,開展抵制英貨、遊行活動,大量參與者被捕。甘地同時發起食鹽行軍,徒步走向海邊,通過親自在海邊煮鹽,以示反對英國的食鹽壟斷。整個行程約385公里,耗時近一個月,途中不斷有羣衆加入,至海邊時,甘地身邊已有數千人。甘地隨後以進軍達拉薩納鹽廠爲目標,但被英國當局逮捕。2000多名羣衆繼續按原計劃前進。鑑於第一次運動因最終演化成暴力事件而失敗,人們約定絕不使用暴力。美國記者韋伯·米勒親眼目睹了事情的經過。英國衛兵用鐵棒敲擊前進的人羣,骨頭被敲碎的聲音即使旁觀者也能聽清楚。然而前進的印度羣衆依然信守非暴力的約定,被打得頭破血流也決不還手,只要一息尚存,就爬起來繼續前進。第一排倒下,第二排繼續前進。大批印度人倒在血泊中。米勒的報道被美國上千家報紙刊登,世界爲之駭然,英國統治印度的合法性被嚴重質疑。

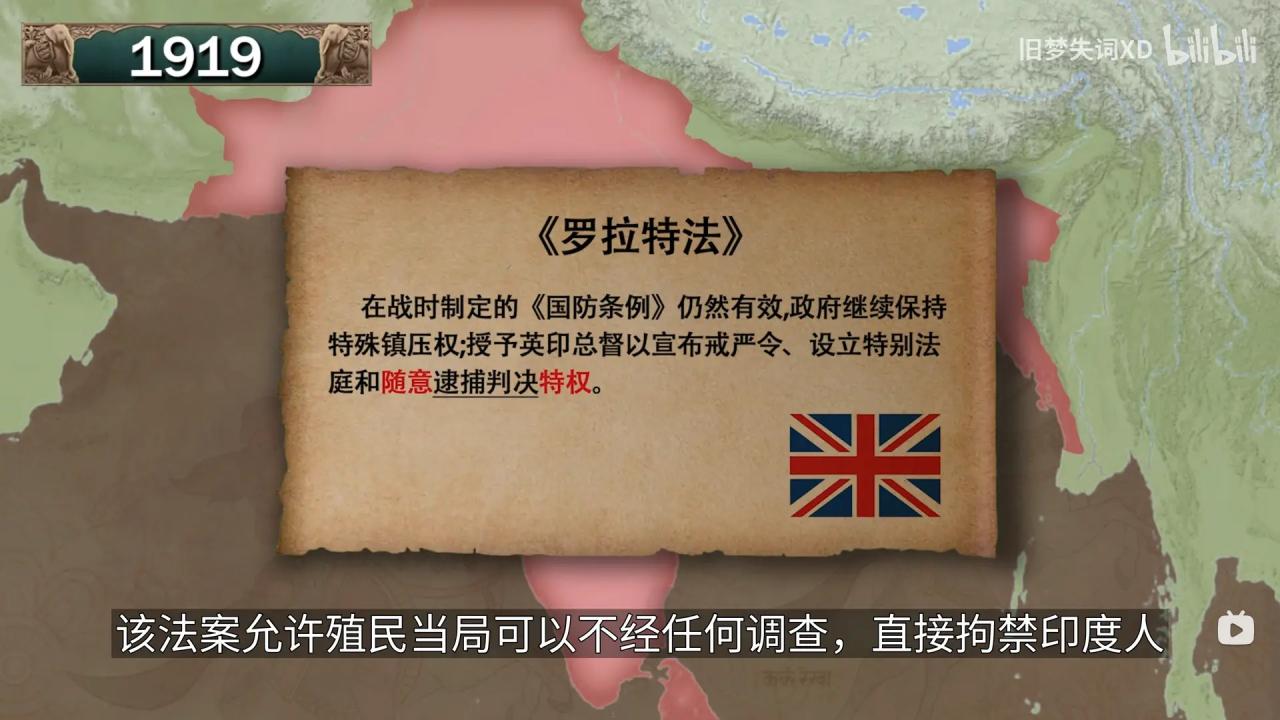

1941年,日軍在東南亞大敗英軍,直接威脅印度本土。印度國大黨要求英國允許印度自行組織防衛,被英國拒絕。甘地再次呼籲羣衆開展不服從運動抗議。殖民地當局大肆逮捕印度人,英國將本應派到前線的55個營調回印度鎮壓,甚至動用飛機掃射和轟炸地面人羣。

印度人民則撬鐵軌、剪電線。1943年,國大黨錢德拉·鮑斯甚至帶領部分印度人加入日軍,宣佈要與日軍一起解放印度。印度和英國的矛盾已不可調和。1946年,孟買的印度皇家海軍罷工,英國以炮擊鎮壓。

罷工船隻立刻開炮還擊。孟買市民在印度共產黨號召下展開總罷工,與警察發生武裝衝突。儘管這次起義在甘地等印度領導人勸說下最終停止,但一系列事件終於使英國認識到:甘地其實是在規範和疏導印度人民的反抗,使其以更和平的方式表達出來。一旦甘地控制不住,英國只會遭受更大的損失。議會在海軍兵變發生的第二個月就開始認真討論印度獨立事宜。

穆罕默德·阿里·真納——搖擺的天平

相對於堅定追求獨立的印度國大黨,印度穆斯林的訴求則搖擺不定。由於英國殖民地的壓制,印度的產業體系極度扭曲畸形,這自然也傷害到了印度穆斯林的利益。因此,早期的印度穆斯林知識分子和印度國大黨肩並肩,共同反對英殖民政府;然而在數量上,印度穆斯林相比印度教徒明顯處於劣勢。許多穆斯林知識分子很快意識到:穆斯林和印度教徒無論在宗教、文化、語言、習俗上都不相同,如果印度脫離英國統治而成爲一個獨立國家,穆斯林作爲國內的少數羣體,將在各方面屈從於印度教徒。反而是在英國的統治下,穆斯林纔有機會與印度教徒處於同一地位。於是他們“寧要英國統治,絕不要印度教徒多數統治”。

這正中英國統治者下懷。正如西方國家在其他殖民地所做的那樣,殖民地政府試圖讓少數統治多數,在選用官員上給予穆斯林更多照顧,協助其建立全印穆斯林聯盟,宣傳印度教徒可能對穆斯林進行的迫害,試圖將一切矛盾轉移到印度教徒與穆斯林之間的仇恨上。

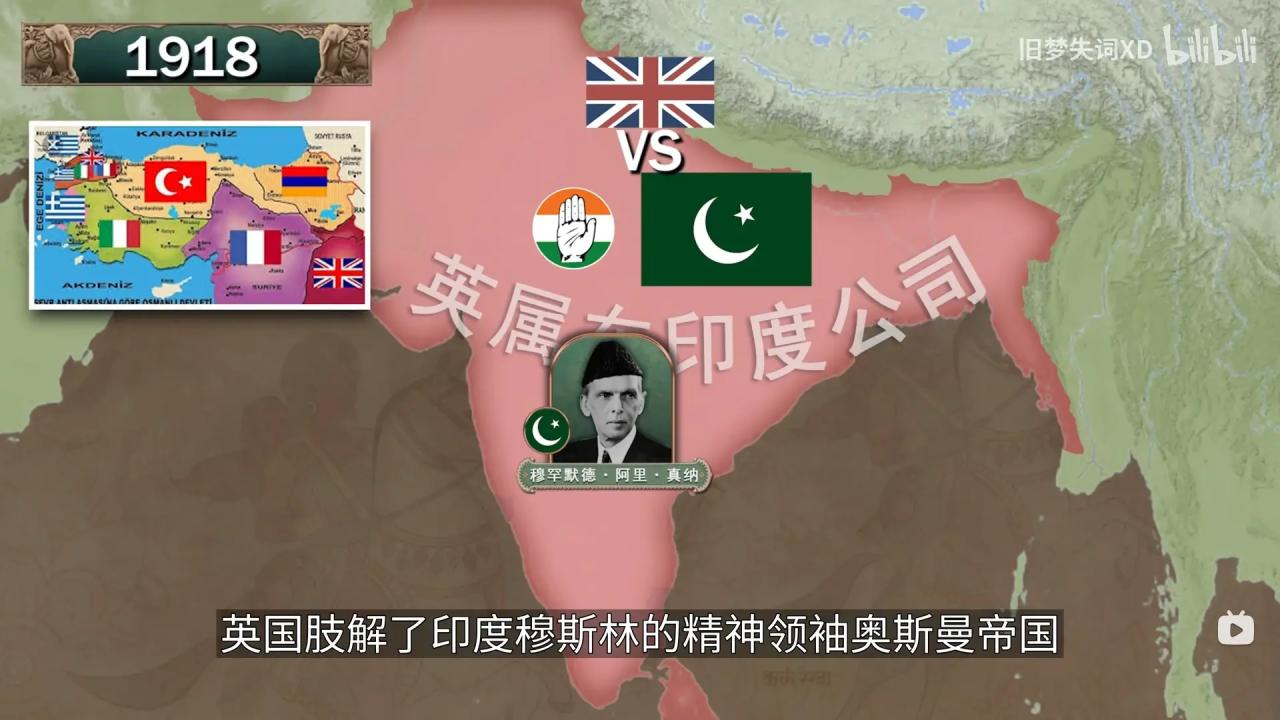

19世紀70年代後成長起來的一批年輕穆斯林則不以爲然,阿里·真納等新一代穆斯林在目睹英國對中東和非洲穆斯林的所作所爲後,重新與國大黨攜手,反對英國統治。第一次世界大戰後,英國肢解了印度穆斯林的精神領袖——奧斯曼帝國,更將全印穆斯林推向印度國大黨一方。

然而在1920年,甘地地位的上升再次引起穆斯林聯盟的擔憂。相較於其他國大黨成員,甘地的穿着和思想都更明顯表現出印度教元素。對於印度教徒會壓制穆斯林的恐懼重新縈繞在阿里·真納等人的心頭。在甘地發起的第一次非暴力不合作運動中,穆斯林配合發動起義,被殖民地政府鎮壓,據估死者上萬人。然而甘地於1922年唐突叫停運動,使穆斯林感到自己遭受了背叛。在與國大黨交涉無果後,穆斯林聯盟重新倒向英國。

究竟是應該與印度教徒合作,還是應該維持英國的統治?拉赫馬特·阿里提出了第三種可能性——建立一個獨立的穆斯林國家。拉赫馬特·阿里以西北印度穆斯林人口占多數的旁遮普、阿富汗、克什米爾、信度四省的首字母,加上俾路支斯坦的後綴,組合成Pakstan,這個詞同時也是印度穆斯林使用的烏爾都語中“聖潔土地”的意思,後改爲Pakistan,即巴基斯坦。20世紀30年代,真納再次嘗試與國大黨在穆斯林地位問題上討價還價,希望等未來印度獨立後,在政府職務等方面讓作爲少數羣體的穆斯林獲得更多照顧。但真納並沒有得到對方讓步。1940年穆斯林聯盟召開的拉合爾會議最終決定,印度穆斯林應爭取印度西北地區和孟加拉的獨立,建立屬於印度穆斯林的國度。殖民地政府發文推波助瀾,宣揚歷史中印度教徒與穆斯林的仇恨。穆斯林聯盟與國大黨的對立實際已無可挽回。印度獨立過程中,穆斯林聯盟以暗示內戰相威脅,最終迫使國大黨接受了印巴分治方案。

佩里亞爾——印度的離心力

在以達羅毗荼人爲主的英屬印度“馬德拉斯管區”,與北邊相比完全是另一幅景象。這裏人口稀少,交通不變,與世界市場的聯繫很少,仍然以農業爲主。其矛盾點主要在於婆羅門階層對於土地和公職的壟斷。20世紀開始,迫於北方印度人對於印度自治權的爭取,殖民地政府允許各地印度人通過選舉獲取公職。馬德拉斯管區的非婆羅門知識分子以此爲契機,發起驅逐婆羅門的達羅毗荼運動。

達羅毗荼民族概念,來源於西方的一種假說,即認爲:達羅毗荼人是印度北部的原住民,由於雅利安人入侵印度而被驅趕到了南方。這一說法的真實性現在仍存在爭議。但在南方的非婆羅門種姓眼中,這正是驅逐南方婆羅門的絕佳理由。婆羅門是種姓制的既得利益者,而種姓制來源於雅利安人,作爲與雅利安人敵對的達羅毗荼人,自然應當報復婆羅門。由此,南方人組建了反婆羅門、反雅利安的印度正義黨。

婆羅門作爲少數,在選舉下很快就被正義黨排擠出局。然而,接下來,南方人面臨的是北方國大黨的滲透。自孔雀王朝之後,南印在大部分時期都在與北方分庭抗禮,百乘王朝、拔羅婆、遮婁其、羅溼陀羅拘陀、朱羅、潘迪亞、毗奢耶那伽羅等一系列國家與北方王朝並立。在歷史的大部分時間看來,南印、北印看起來都更像兩個國家。這種文化差異讓南方人很不情願接受以北方爲中心的國大黨統治。

拉馬薩米是南方正義黨的一員,後來被尊稱爲“佩里亞爾”,即泰米爾語中的“長者”。早年參加國大黨的經歷讓佩里亞爾認爲:甘地等國大黨成員的思想中缺乏對人的內在自尊的概念,而且國大黨虔誠的印度教理念可能會導致南方婆羅門地位回升。由此他針鋒相對,以正義黨爲基礎,建立以南方人爲核心的達羅毗荼聯盟,發起“自尊運動”,以抵制北方人在政治、文化方面的滲透。這一理念發展到最後便是對“一個印度”的否定。佩里亞爾提出“不要神明、不要宗教、不要甘地、不要國大、不要婆羅門”,以建立獨立的達羅毗荼國家爲目標。

這一激進的觀點並沒有得到大多數人的認可。分裂策略並不現實,一方面會受到國大黨的施壓,另一方面達羅毗荼諸民族間本身也存在較大差異。1949年,“達羅毗荼進步聯盟”從達羅毗荼聯盟中分裂出來,以相對更緩和的方式,保持印度南北統一,但仍抵制北方的影響。

我國著名印度史學家——林承節先生曾評價說:“國大黨從成立之日起就要爭取穆斯林,但它低估了這個任務的複雜性……盲目樂觀,看到一些穆斯林參加國大黨就宣稱享有多數穆斯林的支持,以致與穆斯林上層距離越來越大,爲英國殖民統治者插手挑撥留下了廣闊空間”。

南方的達羅毗荼運動,更多源於其他種姓上層對於婆羅門壟斷政治、經濟利益的不滿,而非反對種姓制。後來達羅毗荼進步聯盟與達利特政黨之間激烈的爭鬥也許可以作爲佐證。不同階層間利益的分歧——而非種姓制——可能纔是英國殖民地這種緊張局勢的源頭所在。

“穆斯林聯盟……的目標一面是民族主義的,另一面是教派主義的……穆斯林資產階級處在上層利益衝突的矛盾中,並受穆斯林封建勢力制約。”當甘地和印度國大黨不願或不能滿足印度各階層穆斯林的利益訴求時,不論是甘地還是真納都不希望的印巴分裂便發生了。

如何平衡社會不同階層間的利益是個難題。正如《維多利亞3》133日期日誌所說:“獨立運動有着許多領袖與各種各樣的派系……並非所有人打一開始就渴求獨立”。如果英殖民地政府對印度人制定的法律能更寬和,那麼甘地未必希望印度獨立。如果國大黨能夠對印度穆斯林讓渡更多利益,那麼真納也未必希望建立巴基斯坦。

視頻創作不易,你的三連關注是我們堅持更新的最大動力。

文案@屁民老渣

文案二修@成就獵人Lippe

視頻配音@陳秉吾

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com