本文由德国资深硬件大佬Igor Wallossek撰写,我仅做人肉翻译并润色转载,文中观点不代表本人立场。

本文深入探讨了近年来显卡性能停滞、价格飙升以及市场营销迷思,观点犀利,引人深思。

我几乎可以预见,这篇文章会让一些人对我产生反感。并不是因为我刻意挑衅,而是因为我揭示了一些许多人不愿面对的真相:经典图形性能的发展已经停滞多年。这种认识或许会让某些人感到不适,但这些思考并非一时兴起,而是在多年观察中逐渐积累的。我依然记得,第一次意识到这个问题是在《战地5》中,当光线追踪(Ray Tracing)首次被宣传时。

那时,游戏中的地板突然可以映射出整个世界,仿佛有人给场景涂抹了一层完美的清洁剂。这一效果在技术上令人惊叹,但同时却显得极其不自然,就像现实本身被套上了一层滤镜。我当时形容光线追踪为“像是给显卡做了医美,强行打了玻尿酸”,因为它确实提升了画质,但也让游戏运行变成了一场耐心的考验。同时,我也意识到,这就是未来:不再是通过单纯的计算能力提升帧率,而是依靠新的渲染技巧和光学错觉来使画面更加逼真。

性能神话的终结,光追、AI 、拼好帧与“虚假”进步

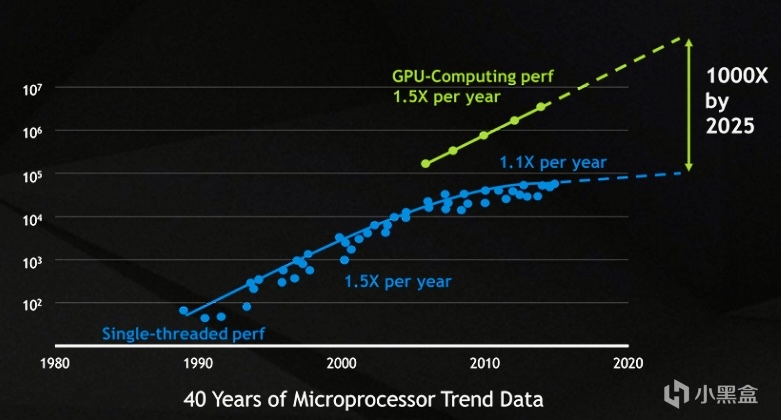

我逐渐意识到,经典GPU的发展正走向死胡同。早期2000年代,每一代新品带来巨大性能飞跃已成为常态,但如今,这一机制已不再奏效。推动“进步”的不再是光栅化性能,而是光线追踪、AI升级的“拼好帧”和时间重建等技术,这些技术制造出性能提升的假象,却并未实质性地提高光栅化性能。

这一发展方向早已注定,但让我惊讶的是,“性能飞跃”这一神话居然持续了这么久。此刻,我直言不讳地揭露这一点,可能会被视为消极或被指责为贬低技术进步,甚至被误解为替NVIDIA的50系站台。但这绝非我的本意。我只是冷静地分析多年来已显现的事实——或许正是在这个节点上,我们需要重新思考GPU架构在未来是否仍然占据核心地位。

光栅化的尽头,进步的假象与产品周期的延长

多年来,显卡性能的发展遵循着一种表面上不断进步、实则停滞不前的模式。特别是在光栅化(即不依赖光追的经典渲染方式)方面,性能增长远不如厂商营销宣称的那般迅猛。NVIDIA和AMD如果能对终端客户更加坦诚,或许会更具公信力。

但现在,性能增长主要依赖于更小的生产工艺,这使得更高的频率和更多的晶体管得以实现,从而提升计算能力。曾经带来显著性能飞跃的架构进步近年来几乎停滞不前。2000年代初至2010年代,新一代GPU通常带来30%至50%的性能提升,甚至更多,这得益于更高效的着色器单元、更宽的内存带宽以及新的光栅化和压缩算法。如今的情况已大不相同:光栅化性能顶多以极小的幅度增长,架构接近物理极限,优化潜力有限。

新时代的迷思,“拼好帧”与价格的虚高

伴随这一现象的是产品周期的延长。过去每两年一次的飞跃,如今几乎难以察觉,新旧交替间只剩下极小的差异。虽然通过5nm甚至3nm的工艺微缩制造看似持续推动发展,但根本问题依然存在:屏幕性能的增长速度已无法跟上技术演进的预期。

更令人困惑的是价格。过去,每一代显卡不仅更快,价格通常也相差无几,甚至更便宜。但如今,即便是中端型号,价格也已攀升至昔日高端卡的水平。厂商借助AI渲染、DLSS“AI拼好帧”等软件优化手段,美化性能表现,却无法掩盖硬件性能几乎停滞的事实。

图中可以看到如老黄所说 摩尔定律已死

或许,最大的讽刺在于,NVIDIA如今最赚钱的业务已不再是游戏显卡,而是AI领域的数据中心。对NVIDIA来说,游戏显卡已成“副业”,价格上涨的同时,除光追外的真实性能却几乎没有大幅提升。

玩家该自主跳出消费陷阱

面对这样的市场现状,消费者该如何应对?显卡价格一路攀升,而性能提升却愈加微乎其微。也许,我们需要重新审视自己的购买习惯:“我真的需要每两年更换一次显卡吗?” 或许,旧显卡搭配一些软件优化就能再战几年。

不过,这种消费意识的觉醒也伴随代价:如果更多人选择不换新卡,厂商缺乏推动真正创新的动力,停滞只会愈演愈烈。或许,我们应接受这一事实——并非每个产品周期都必须参与,而那些愿意盲目追新的人,自然会为市场荒诞的高价买单。

因此,最明智的策略可能就是:“让那群‘羊’继续跳崖吧。” 与其花大价钱追逐极小的性能提升,不如准备好爆米花,坐下来欣赏这场荒诞的市场闹剧,因为这场“华丽的衣袍下满是虱子”的表演还远未落幕。

原文参阅:https://www.igorslab.de/en/standing-still-or-marching-forward-a-few-thoughts-of-my-own-on-graphics-card-development-prices-and-lemmings-editorial/

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com