聯合國人權理事會指出,日本動畫產業對工人待遇極差。「該國的動畫從業者工作時間長、工資低、漠視創意工作者的知識產權,如果不解決剝削性勞動,日本動畫產業可能面臨崩潰風險」

儘管日本動畫產業在全球範圍內持續走紅,市場規模在過去 10 年內翻了一番,達到約 3.3 萬億日元,但動畫師和聲優等從業人員的低薪問題依然嚴峻。

「聲優這個職業,根本無法維持生計」

家住東京都的柴田由美子(60歲)20多歲時,一邊作爲聲優參演人氣動畫。一邊在六本木和銀座的夜總會打工謀生。

在飾演《聖鬥士星矢》中春麗等熱門角色長達十年後,她的平均收入仍然沒有變化,每天僅約爲 5000 日元(約合人民幣 240 元),扣除所屬事務所的 10% 佣金後,淨收入微薄。

“抱怨會被封殺,聲優只能抓住任何機會,大家都在默默忍受”,柴田由美子稱。

「日本動畫師的平均年收入遠低於其他行業」

日本動畫師演出協會在 2022 年的調查顯示,20-24歲動畫師的平均年收入約爲 197 萬日元(約合人民幣 9.5 萬元),低於東京同年齡段平均收入的 350 萬日元。雖然目前內容需求量增加,這一數字已經有所增長,但仍不足美國動畫師平均年收入的一半。

除此之外,動畫行業還存在長時間工作、工資拖欠、無書面合同等問題。

專家指出,動畫行業的治理薄弱可能會影響未來的海外投資。

聯合國人權理事會警告稱:“如果不對剝削性的勞動行爲採取行動,日本動畫產業可能會崩潰。”

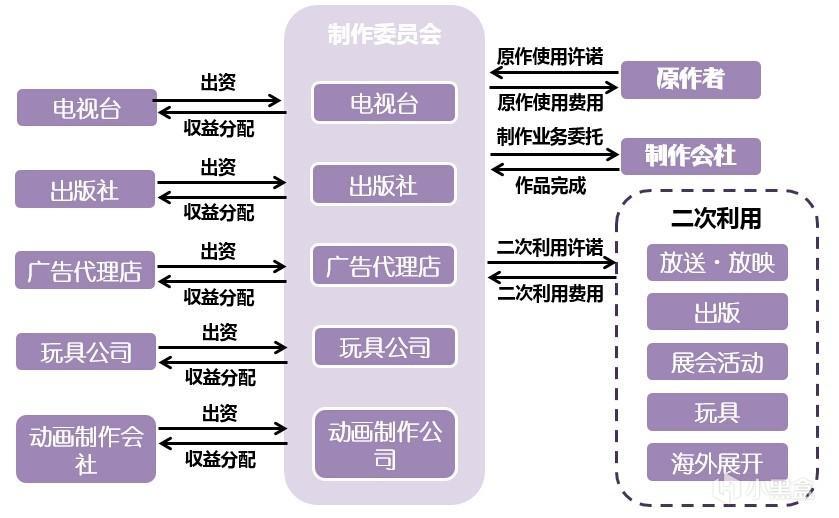

「製作委員會模式的利弊」

日本動畫的正式起點爲 1963 年手冢治虫的《鐵臂阿童木》。該作品開創了以有限資金維持每週30分鐘播出、通過版權開發周邊獲利的商業模式,並沿用至今。

如今,動畫製作資金多由出版社、電視臺、玩具廠商等出資方組成的“製作委員會”籌集,參與企業共享版權收入。這種模式雖然可以降低投資風險,但也可能導致收益分散,阻礙高收益。此外,多層外包結構也可能導致報酬延遲支付,甚至出現拖欠的情況。

動畫師和聲優大多沒有加入工會,這也成爲解決低薪問題的障礙。行業內部的激烈競爭也導致一些公司難以提高工資。聲優行業則存在爲了獲得角色而主動降低工資的現象。

從事音響製作並經營聲優經紀公司的子吉信成(47歲)透露,聲優常需等待超 6 個月才能獲得報酬,若作品未盈利甚至可能分文無收。

「AI的衝擊與轉機」

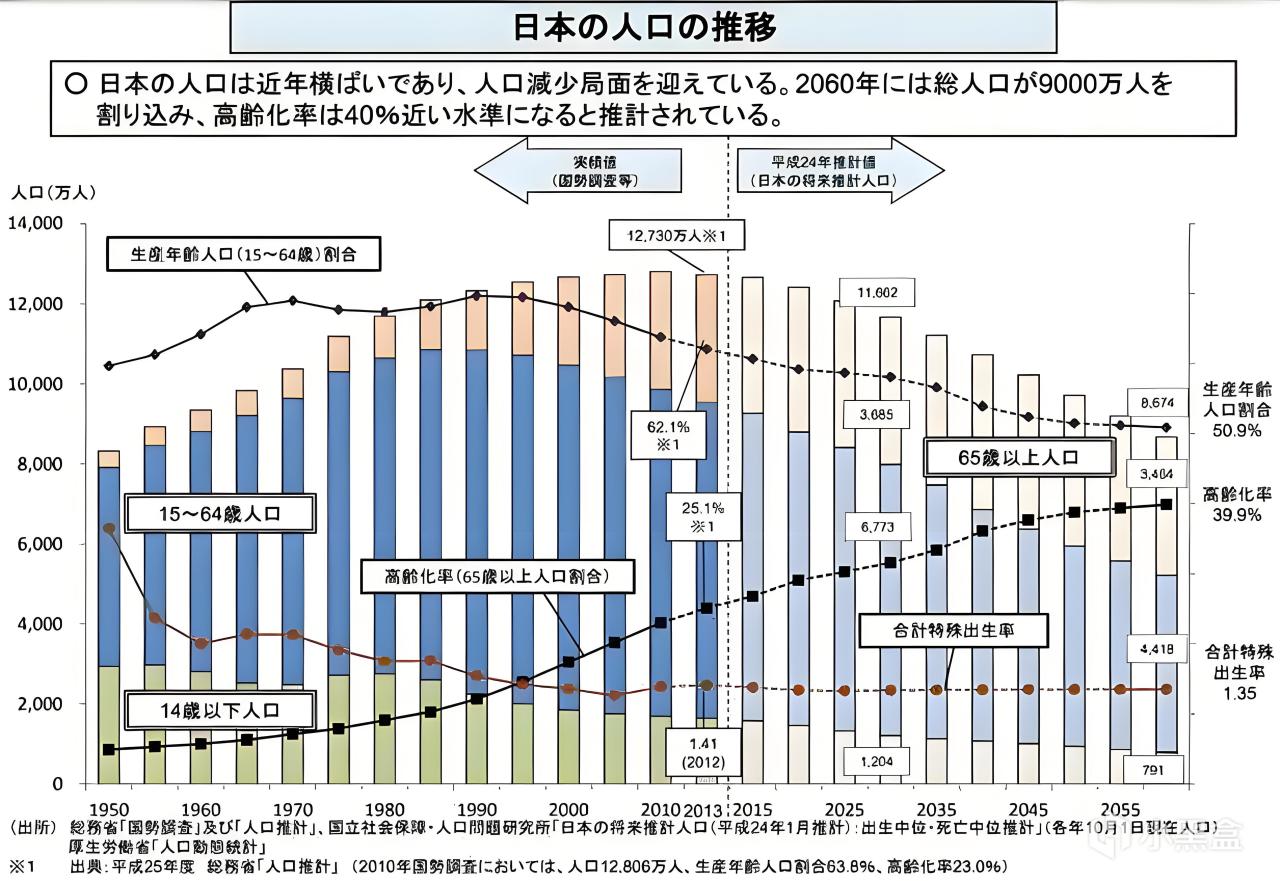

日本總研預測,人口減少將導致 2030 年動畫從業者較 2019 年減少 10%,製作時長縮減約 1 萬分鍾。同時,生成式 AI 的興起或將取代部分基礎配音工作,倒逼行業優化人力配置。

目前,新人動畫師境遇已現改善跡象。政府加強了對自由職業者的保護與監管力度,一些動畫公司也開始改善新人工作環境。此外,人口減少可能導致動畫製作人員短缺,從而促使行業待遇提高。人工智能 AI 的興起也可能減少簡單的工作,促進行業勞動力結構的調整。

專家指出,動畫製作公司之間的整合將有助於提高盈利能力,並呼籲行業減少公司數量,以實現可持續發展。

參考原文:

www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-02-13/SQXXI3T0G1KW00

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com