狭义来说,劣币驱逐良币是指因为信息不对称,物品的估值方(信息缺少的一方)估值一定时,物品的提供方(信息充分的一方)会选择提供实值较低的物品(劣币),致使实值较高的物品(良币)越来越少。广义来说,劣币驱逐良币也可以泛指一般的逆淘汰(即劣胜优汰)现象。--百度百科

关于ai的讨论和争议,想必大家也刷到无数次了,我很早之前就刷到过小黑盒里的美术大佬声讨ai绘图的帖子,以及最近刷到的数不胜数的ai水文。在我看来,ai不应只是一把双刃剑,除了视如敝屣就是奉为圭臬,最重要的是,ai不能成为劣币驱除良币的帮凶。

ai创作以其效率著称,ai生图,ai生文已经是各大LLM大模型的宣传重点,5分钟写好一篇"质量上乘"的稿子,半小时生成100幅特点主题的插画,导致大量的ai内容充斥互联网社区,更别说各种《实测DeepseeK写文章,真的可以秒杀5年写作高手!》之类的教程文粉墨登场,挤压原创创作者的生存空间。

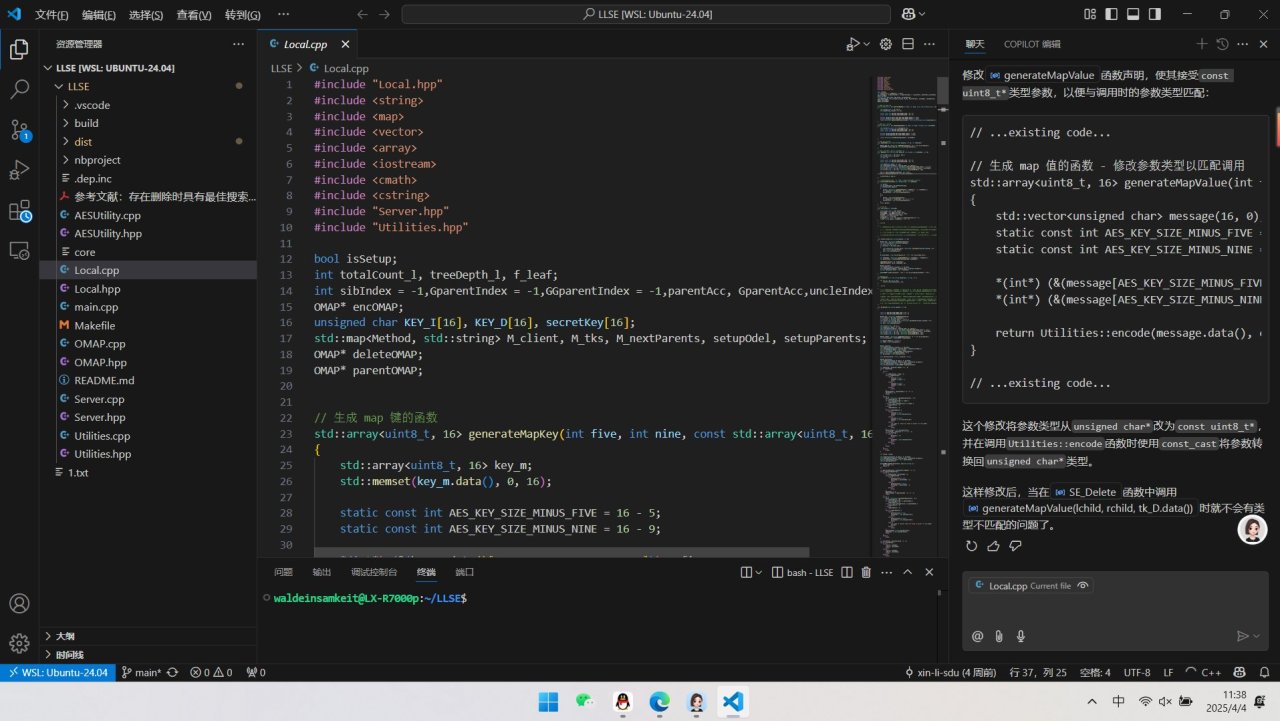

我从来不是反ai的一员,恰恰相反,我是ai发展的受益者。前段时间我发现在VSCode中登录Github账号,就可以免费使用教育版的github copilot,里面甚至内置了claude 3.7模型,这段时间写毕设的时候无论是代码补全还是模块优化,我都大量使用的ai辅助编程(该说不说ai辅助编程真的太爽了)。

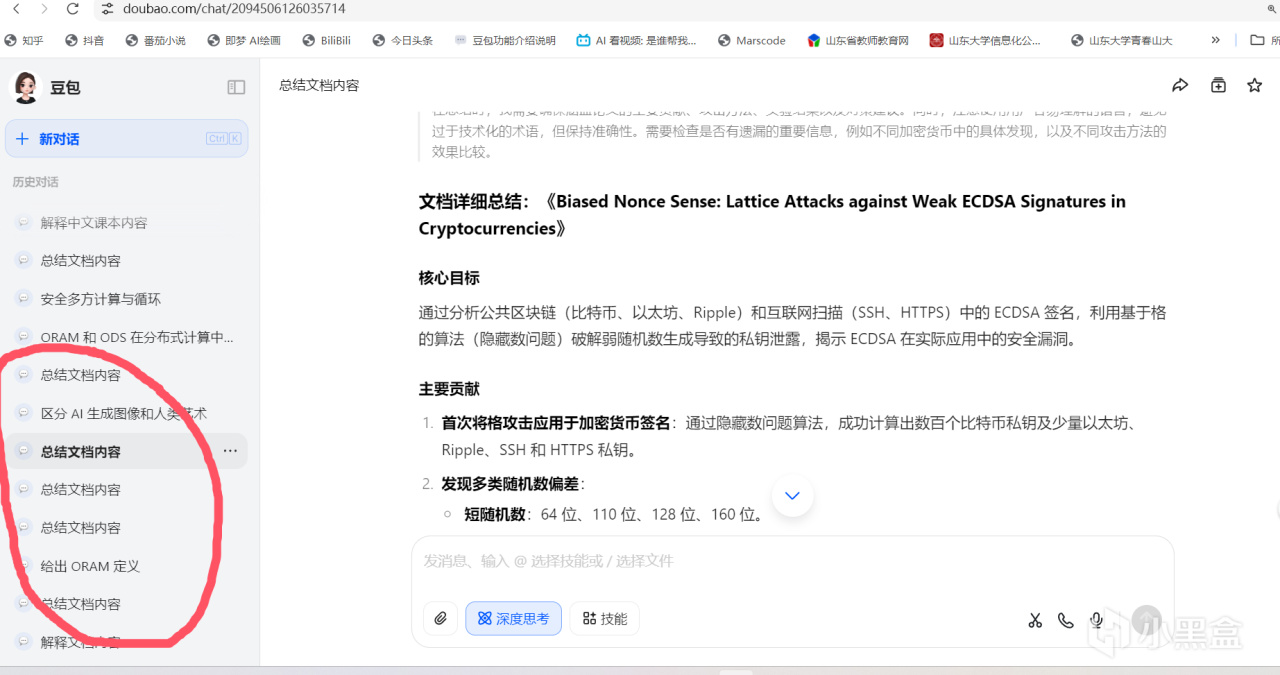

包括平时读文献的时候,我也会打开豆包/Deepseek辅助阅读,当然不是完全相信ai给我的回答/总结(无数次的经验告诉我ai的话总不是完全正确的),而是把ai当作一个讨论者,在讨论的过程中论证对话的正确性,以及论文的主要内容。

诸如此类的提高效率的场景还有很多很多,可见ai从不是洪水猛兽,而确实是提高效率的工具。但是我始终认为,ai辅助是有底线的,特别是在主观能动性更强的领域(诸如写作,绘画)中,完全使用ai创作是可耻的,在完全使用ai创作的基础上进行再次创作更是掩耳盗铃的行为。

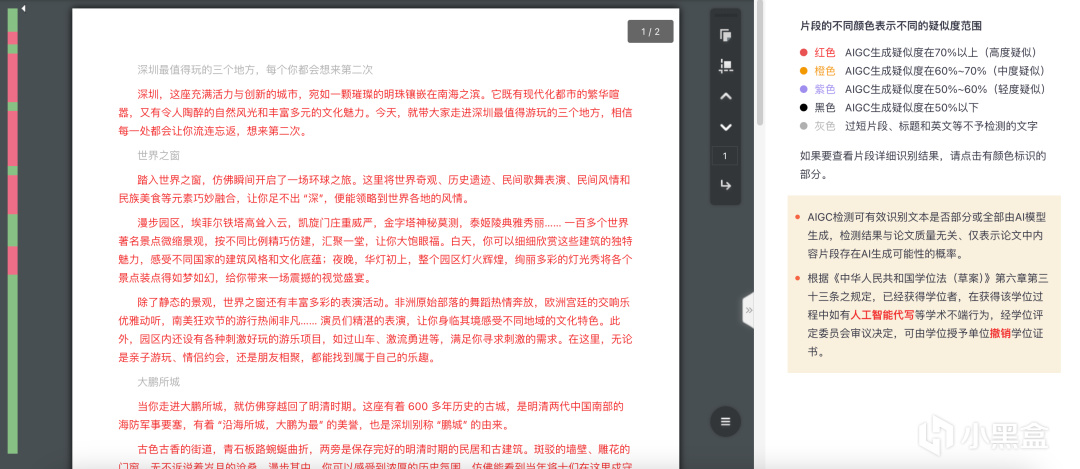

不知道从什么时候开始,小黑盒里的ai创作文章变得多了起来,从最开始的连**加粗符号**都懒得删除的ai水文,到后来使用deepseek撰写语气奇怪的测评文章和新闻文章,ai创作的语气其实到目前为止是很好区分的,非常公正的格式,过分修辞的用句(以deepseek为甚),还有动不动就列表的风格,说是“一眼ai”完全不为过,但是在这种浪潮下,很多原创作品下也出现了“一眼ai”的争论,可见大家真的是苦ai水文久矣,宁可错杀一千,不愿放过一个。

为了表示抗议,本文章的后半部分章节全部使用ai创作(文章由deepseek生成,插图由豆包生成),大家一起品鉴一下。

(接上文)

当AI生成内容以"工业废水"的形态涌入信息海洋,我们正在经历一场史无前例的认知污染。那些精心设计的AI生成模板正在形成新的巴别塔困境——人类与机器在表达层面逐渐趋同,而真正具有思想锋芒的原创内容正在被格式化的信息泡沫层层包裹。

技术伦理的缺失正在引发创作生态的"富营养化危机"。就像过度施肥的稻田反而会滋生藻类窒息禾苗,当平台算法将"生产速度"和"更新频率"作为核心指标,创作者被迫在质量密度与数量竞争中做出痛苦选择。某知名知识社区的最新数据显示,平台日均新增内容中38.7%存在AI代写嫌疑,而真实用户的平均阅读时长较去年同期下降42%。这种异化现象印证了传播学中的"注意力稀释定律":当信息密度突破临界点,认知效率反而会断崖式下跌。

在艺术创作领域,AI的"格式暴力"正在消解审美多样性。某新锐插画师向我展示了他的作品集对比:三年前充满实验性的笔触如今已被AI训练数据中高频出现的"安全元素"悄然同化。这种隐蔽的审美规训比直接的风格模仿更为可怕,它像温水煮青蛙般改变着创作者的视觉语系。当Midjourney生成的"完美构图"占据90%的封面市场,那些需要时间沉淀的个性表达正在失去生存空间。

但技术演进从来不是非黑即白的单行道。日本插画平台pixiv推出的"AI辅助分层作画系统"提供了另一种可能:创作者保留核心构图和色彩设计,将机械性的背景绘制交给AI处理。这种"人机协作工作流"不仅将创作效率提升300%,更催生出前所未有的混合艺术形态。这印证了控制论之父维纳的预言:"最有效的人机系统不是替代,而是在反馈循环中相互增强。"

构建良性AI生态需要三重防火墙的建立。

首先是技术伦理的"示踪剂原则",就像食品添加剂需要明确标注,所有AI生成内容必须携带不可篡改的数字水印。某区块链内容平台正在测试的"创作溯源协议",能精确记录内容中人类创作与AI参与的比例权重。

其次是算法推荐的"多样性保护机制",今日头条最新升级的推荐系统已引入"原创内容加权因子",对非AI创作的深度内容给予流量补偿。

最重要的是建立"创作价值评估体系",GitHub推出的Copilot贡献度分析工具,能清晰区分开发者原创代码与AI建议代码的权重配比。

站在人机协作的十字路口,我们需要重拾"慢创作"的勇气。就像手冲咖啡终究无法被速溶产品取代,那些需要思维发酵的深度内容始终具有不可替代的价值。当某作家坚持用六个月时间打磨三万字小说时,他并非在抗拒技术进步,而是在守护人类最后的叙事堡垒——那些在算法黑箱里永远无法生成的,关于痛苦、困惑与救赎的生命体验。

(文章结尾留白,期待引发读者对创作本质的深层思考)

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com

![谁能拒绝一张官方正品的intel i5贴纸呢[cube_喜欢]](https://imgheybox1.max-c.com/bbs/2025/04/04/5bf1897f6620a227043722cea89e7096.jpeg?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)