大家好,我是黃昏百分百,intel在1700插槽平臺上推出對PCIe 5.0 技術支持,AMD也緊接着在AM插槽平臺上增加了對PCIe 5.0技術的支持,至此,PCIe 5.0規格的硬件已經正式從概念開始走進現實,並會像PCIe 4.0的顯卡、SSD固態硬盤那樣,逐步飛入尋常百姓家,可以說,PCIe 5.0的普及必然是大勢所趨。而在目前,只有十分具有技術實力的存儲品牌,才能夠從上游的顆粒、芯片廠商那裏拿到PCIe 5.0 固態硬盤所需的材料進而生產出性能優越,質量可靠的PCIe 5.0 SSD固態硬盤。

今天,我就爲大家帶來十銓(T·FORCE) 出產的 PCIe 5.0 SSD Z540的測評報告,那麼廢話不再多說,我們開車吧。

產品細節與配置

▲包裝方面,十銓(T·FORCE) Z540採用了經典黑色設計,左上角爲十銓紅底白圖的T·FORCE LOGO,而其左下角則標註了其產地爲寶島臺灣。

▲取出SSD本體,可以確認十銓(T·FORCE) Z540爲獨立緩存設計,從左到右分別是羣聯的主控、緩存以及貼紙之下的NAND顆粒。

▲揭下貼紙,仔細看一下其各部分硬件,大家可以清楚看到其主控芯片爲羣聯的PS5026-E26-52,緩存來自SK 海力士,而NAND則來自美光,均爲原廠原封,SSD的背面同樣是一顆緩存顆粒,兩顆NAND顆粒,故確認其NAND顆粒爲單顆512GB,緩存應該是單顆1GB的。

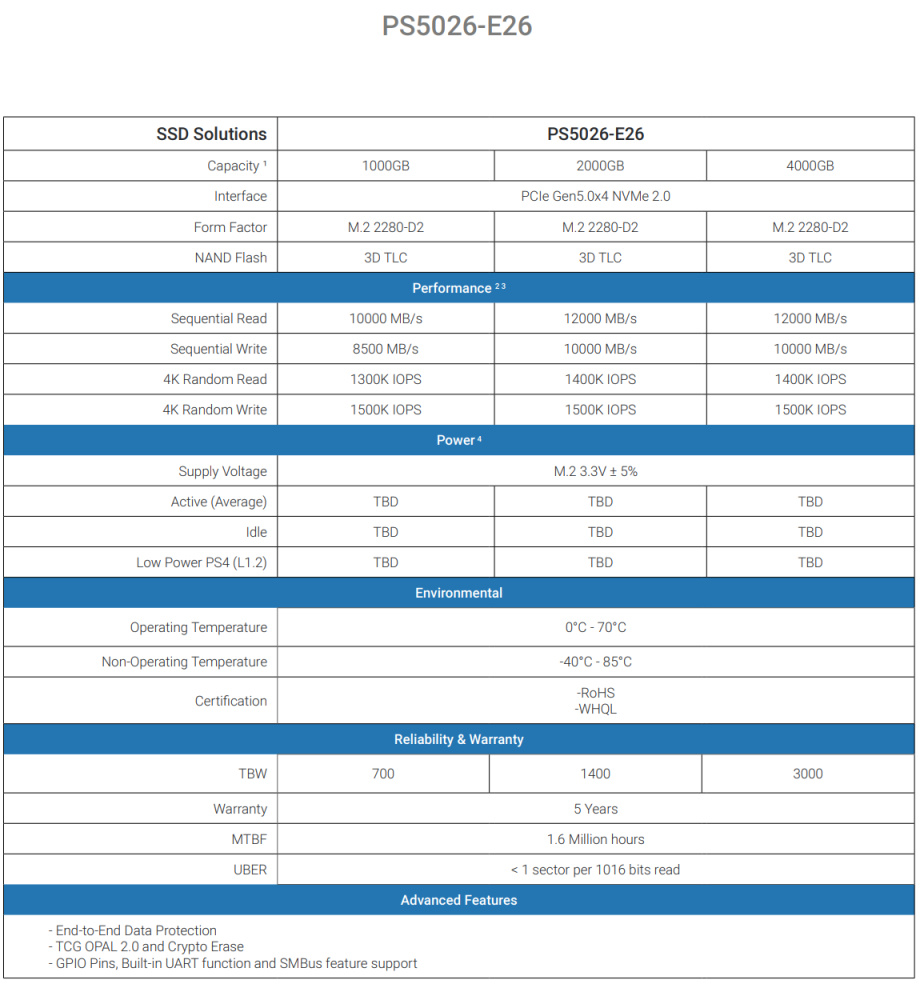

▲我們去查看羣聯(phison)官網,得知PS5026-E26主控最大支持4TB的SSD,其NAND顆粒需爲3D TLC,最大順序讀取12000MB/s,最大順序寫入10000MB/s,最大 4K隨機讀取1400K IOPS,最大4K隨機寫入 1500K IOPS。另外值得注意的是,除了TBW參數之外,其2TB版本與4TB版本的各項性能參數均一致,在目前PCIe 5.0 SSD價格仍稍高的情況下,選擇2TB版本似乎是更好的選擇,我今天測試所使用的,也是2TB版本的十銓Z540。

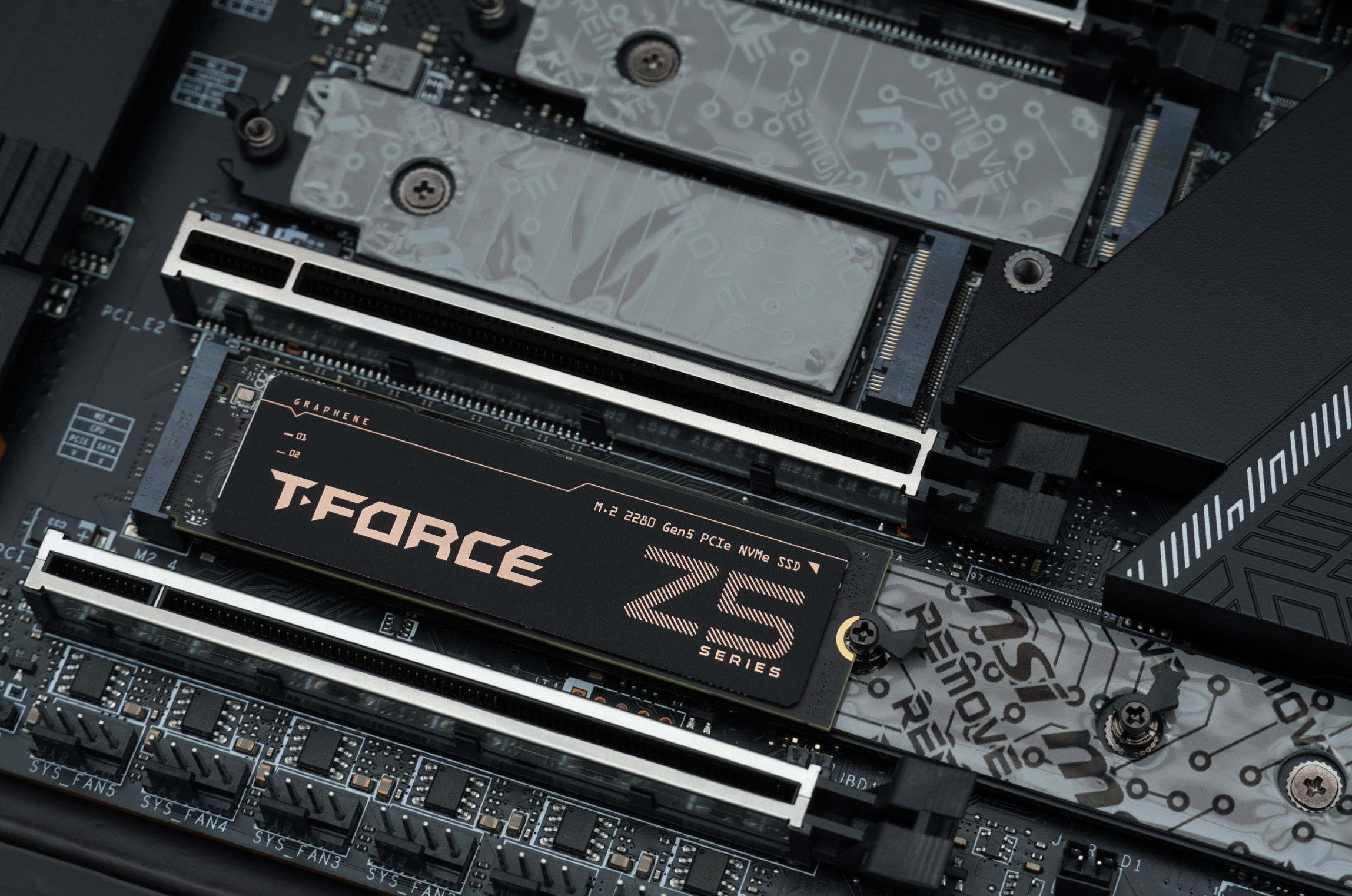

▲在正式測試之前再簡單說一句,十銓Z540內部附帶了一張石墨烯散熱貼,同時它還兼容十銓爲PCIe 5.0 SSD研發了散熱更加高效的SSD主動散熱器。

測試平臺簡介

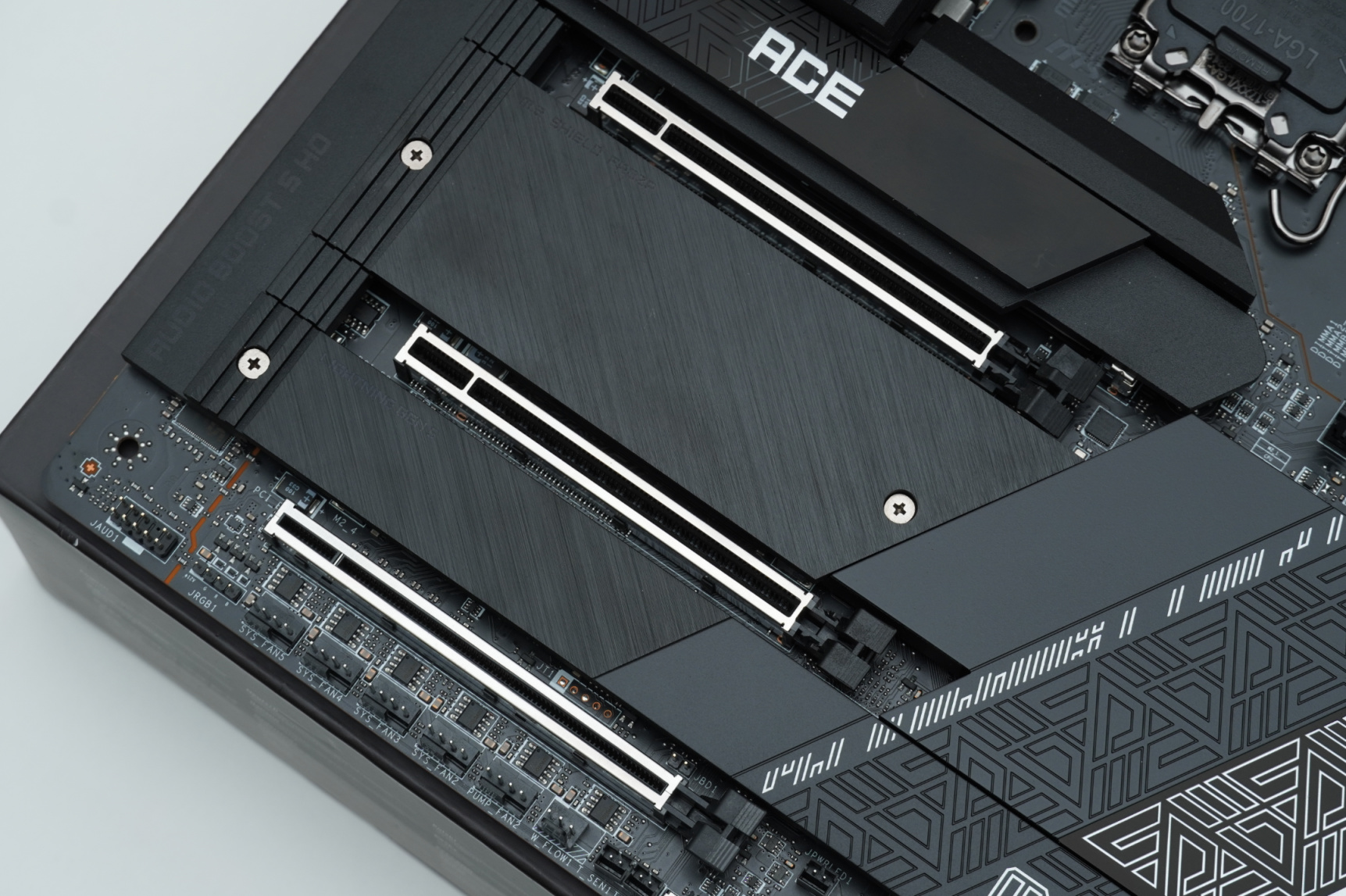

▲本次測試所使用的主板爲微星MEG系列的Z790 ACE MAX主板,它基本上是與intel 第14代酷睿處理器同步發售的主板,作爲除GOODLIKE之外微星最高端的主板系列,其硬件配置方面十分強勁,不僅擁有兩個PCIe 5.0顯卡插槽,還擁有支持PCIe 5.0的SSD固態硬盤插槽,這便是我本次使用它來測試十銓Z540 SSD的核心原因。

▲本次使用的CPU也同樣拉滿了,爲intel最高端的酷睿i9-14900K,微星Z790 ACE MAX主板擁有24+1+2(105A)強悍供電,跑滿這款CPU毫無壓力。

▲說回SSD,微星Z790 ACE MAX共擁有5個M.2 SSD接口,其中PCIe 5.0規格的M.2 SSD位於4號接口(左下方),其餘4個均爲PCIe 4.0規格的,而並非大家想當然的最靠近CPU的M.2接口爲PCIe 5.0規格,所以這裏強烈建議大家在使用PCIe 5.0 SSD時,仔細閱讀主板說明書,免得放錯了接口還要取下更換!

▲說這個不是沒有原因的,PCIe 5.0 規格的M.2 插槽出於散熱等因素的考慮,往往會放的比較獨立,比如在AMD AM5平臺上的微星 MEG X670E ACE主板,其靠近內存的M.2 SSD插槽纔是可直連CPU的PCIe 5.0 SSD插槽。

十銓(T·FORCE) Z540 性能測試

緊接着,就讓我們通過迎合測試,來看一下PCIe 5.0 SSD超高的性能吧。

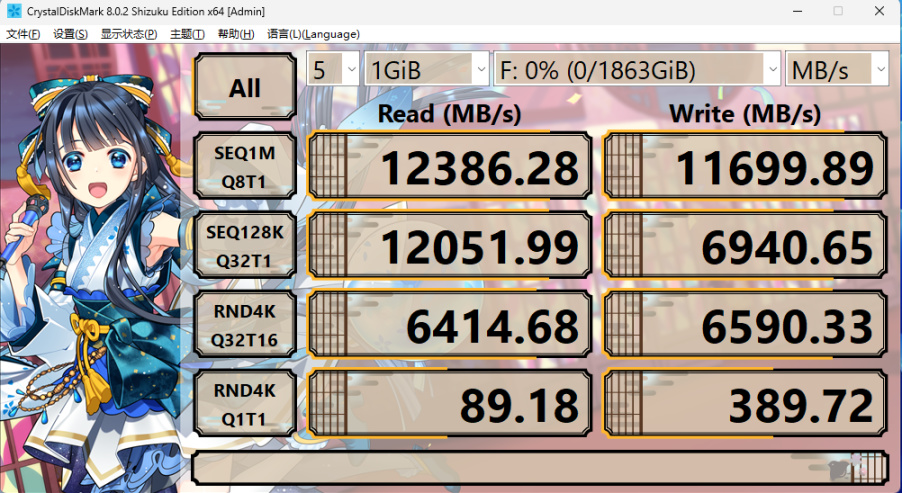

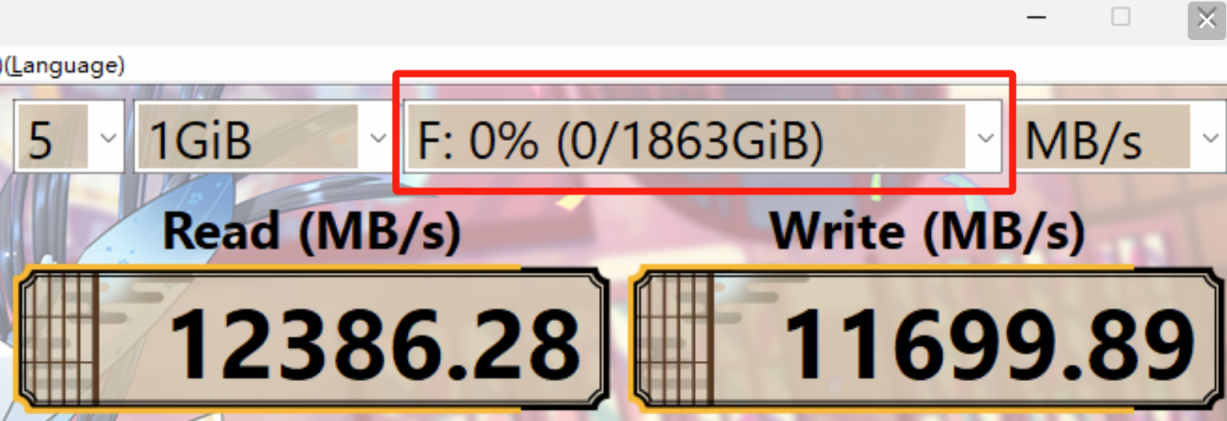

CrystalDiskMark 速度測試

▲經CrystalDiskMark測試,十銓(T·FORCE) 的順序讀取速度高達12386MB/s,順序寫入速度高達11700MB/s,相較於官方標稱的12400MB/s與11800MB/s的順序讀取速度與順序寫入速度,官方標達成率均高於99%,可見十銓對產品性能毫無虛標,是十分值得信任的品牌。

這裏再說一下,個人覺得,十銓Z540 的性能之所以能夠超過羣聯(phison)PS5026-E26主控的最大順序讀取速度12000MB/s與最大順序寫入速度10000MB/s,極大概率是兩顆優秀的SK海力士緩存的功勞。

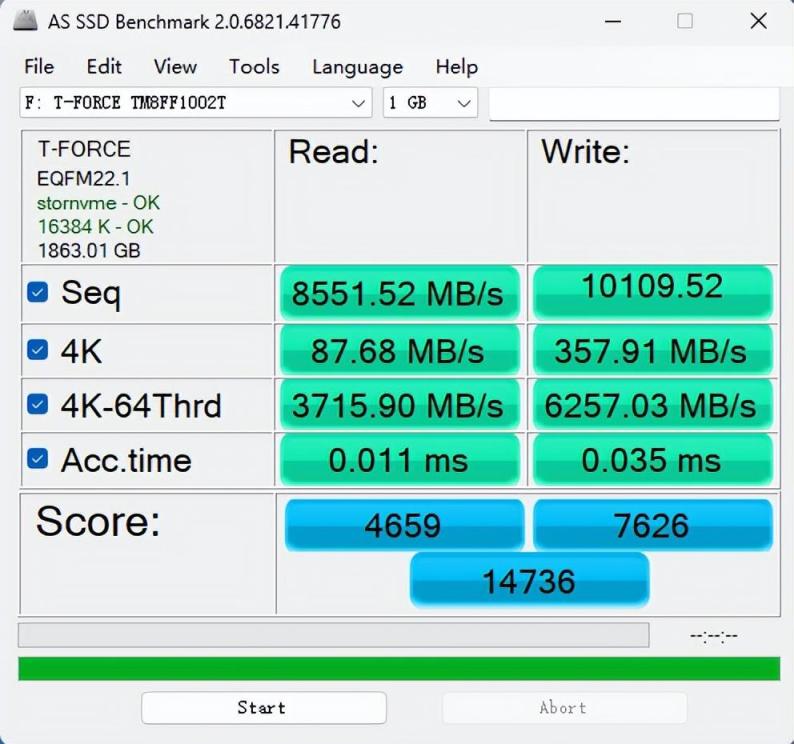

AS SSD 速度測試

▲同時我也使用了AS SSD進行了複測,結果與CrystalDiskMark的測試結果相似,只不過,順序讀取速度遠低於順序寫入速度,應該是這款更新緩慢的軟件已經不適合對速度超高PCIe 5.0固態硬盤進行測試,但即使如此,我們依舊可以看到這款固態硬盤極爲優秀的4K隨機讀寫能力,獨立緩存的優勢在此獲得了充分體現。

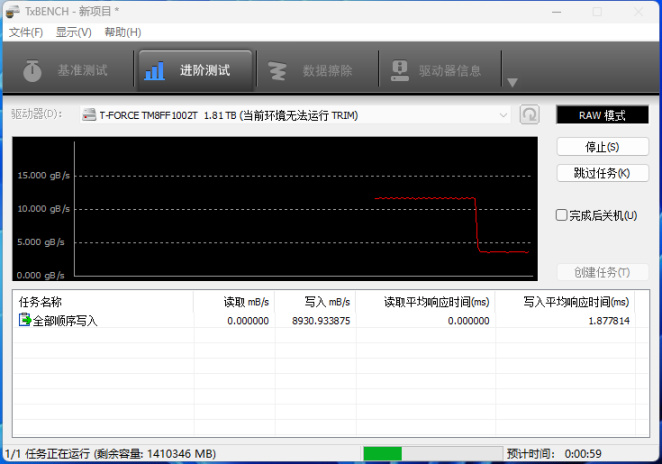

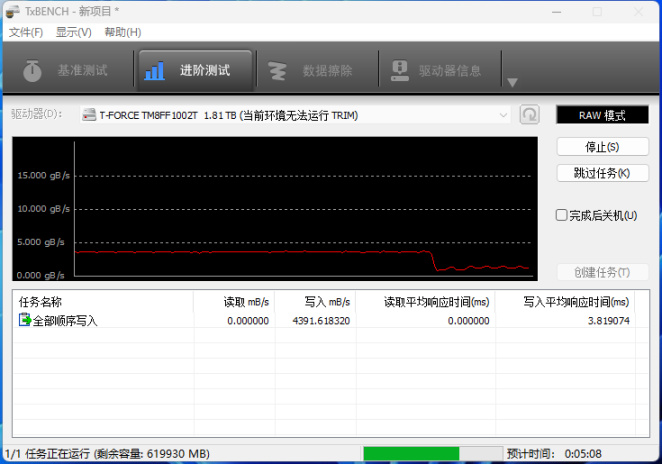

TxBENCH 全盤寫入測試

爲了實測十銓Z540 2TB版本的SLC緩存大小,並測試其在超大文件連續寫入時的表現,我們需要先將十銓Z540 2TB版本SSD的卷在系統中移除,然後以TxBENCH 對其進行一次raw文件全盤寫入測試。

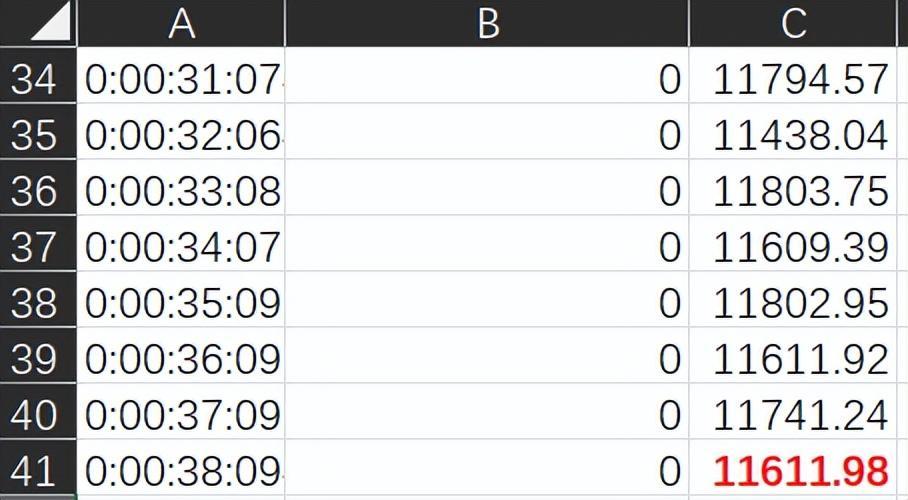

▲在實際測速中,可以看到十銓Z540 2TB版本 SSD的寫入速度表現得非常穩定,一直在峯值的11800MB/s左右,持續到了第38s。

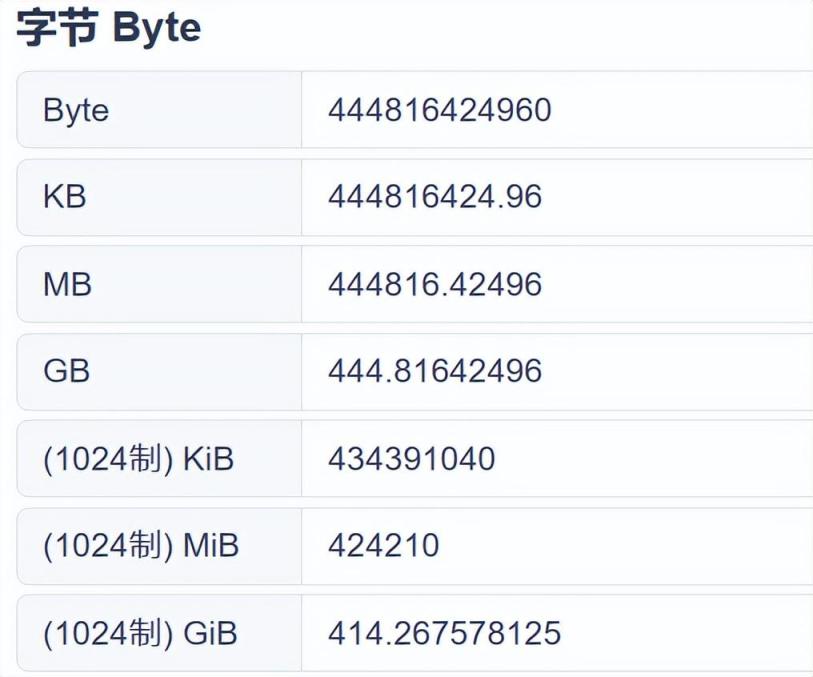

▲此時,總寫入數據量爲444816424960字節,即414GiB(444.8GB),這也是十銓Z540 2TB版本 SLC緩存的大小。

▲緊接着,速度會下降到3700 MB/s左右,速度十分穩定,一直持續到4分31秒左右。

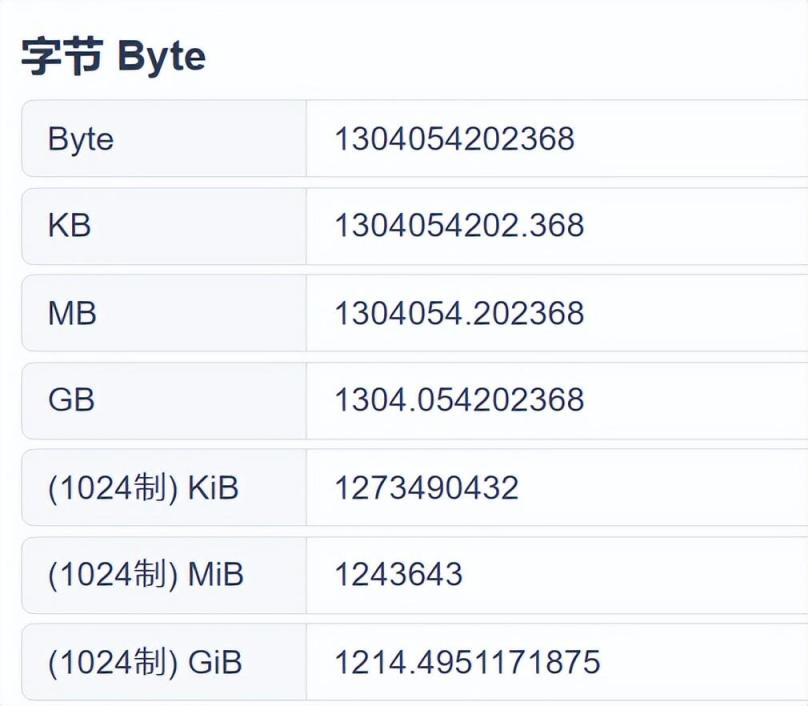

▲此時,數據總寫入量爲1304054202368字節,即1214.5 GiB(1304 GB)。

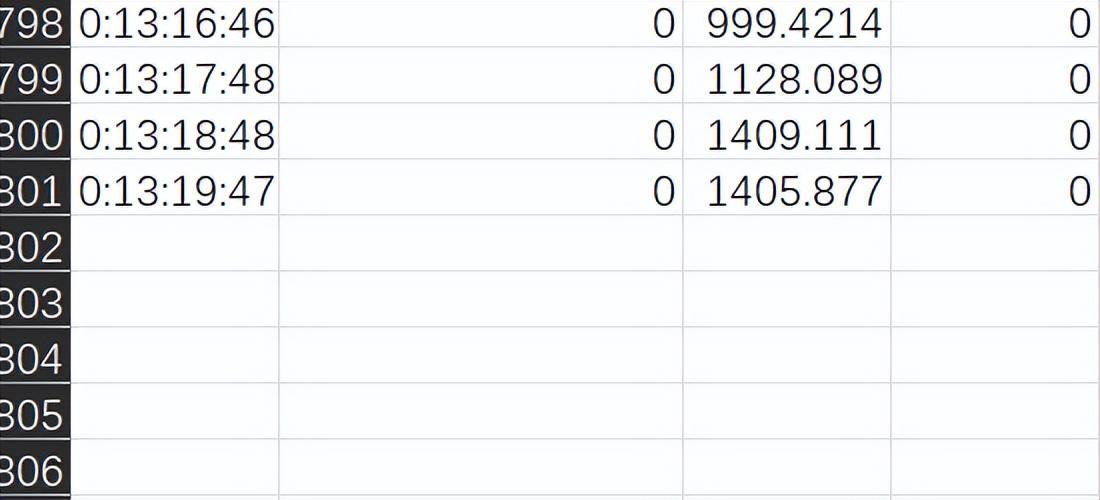

▲之後,SSD的寫入速度會再次降低,速度會在1000 MB/s 到1500 MB/s之間輕微波動,直至全盤寫入結束。

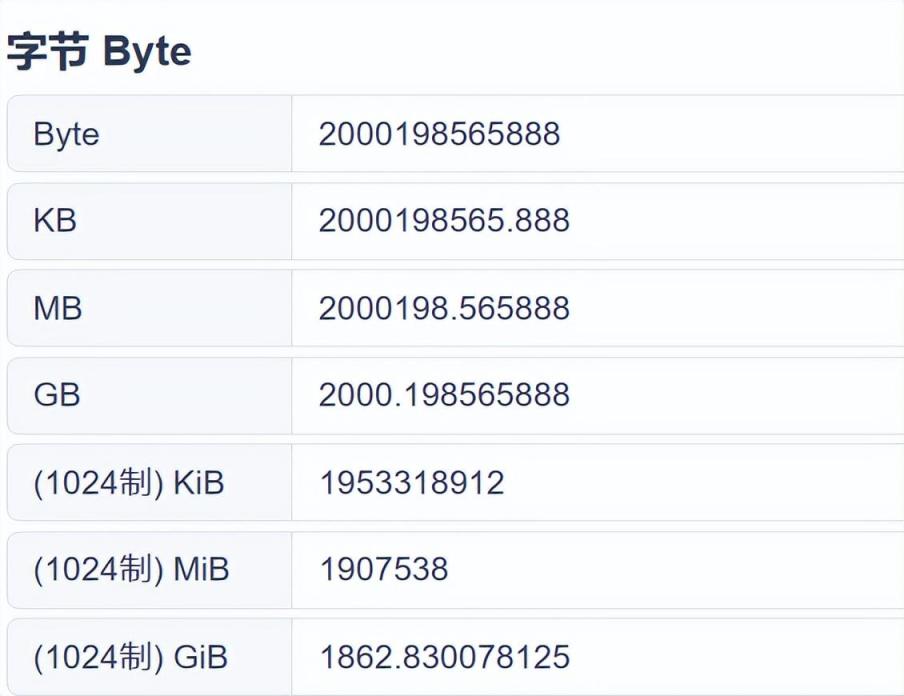

▲最終總寫入數據量爲1863GiB,即2000GB,這裏再簡單爲大家科普一下,系統內採用的是1024進制,單位爲GiB,而硬件生產方面,則採用了1000進制,單位爲GB。

▲所以這款2TB (2000GB)的SSD格式化後,系統內顯示的是1863GB,是毫無虛標的,大家瞭解了這點,以後就不要去錯怪廠家虛標容量啦!

PCIe 5.0固態硬盤對遊戲性能提升幅度的探討

其實在PCIe 4.0固態之前,就有類似PCIe 4.0固態那麼高的速度真的有用嗎?PCIe 3.0固態的載入時間已經很短了,更換PCIe 4.0 固態沒必要。。。這類的言論從PCIe 4.0階段,一直延續到現在。

今天,我們就通過實際測試,來看一看,升級PCIe 5.0固態硬盤後,相較於高端PCIe 4.0固態硬盤,遊戲加載速度是否有着進一步的提升。

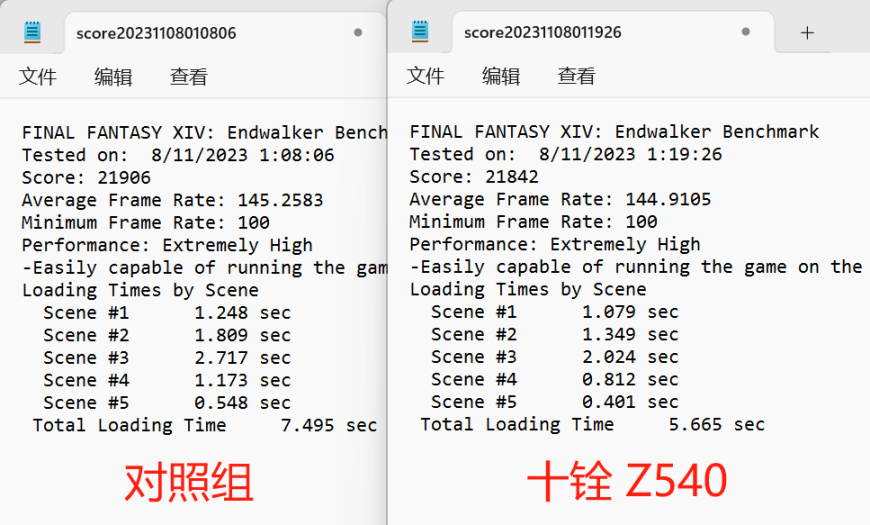

《最終幻想 14》獨立Benchmark 加載時間實測

▲本次測試使用的是《最終幻想 14》的獨立Benchmark,其內擁有獨立的讀取時間測試項目,且無需安裝,將其複製到對應的固態硬盤上即可運行測試,可以說是參考性十分高的SSD固態硬盤遊戲加載速度測試軟件。

本次測試,其餘硬件也算拉滿了,爲i9-14900K CPU+RTX 4080 顯卡+ DDR5 7600MHz 16GBx2 內存。

▲對照組的固態硬盤,我選擇的也是PCIe 4.0中的高端產品,同樣2TB容量帶有獨立緩存,其實測順序讀取速度約爲7116 MB/s,順序寫入速度約爲6647 MB/s。

▲經過實際測試,PCIe 4.0 SSD的對照組總加載時間爲7.495s,而PCIe 5.0的十銓Z540總加載時長爲5.665秒,讀取速度提升了33%!而在場景4中,這個加載速度的提升,更是高達了約45%!

因此,PCIe 5.0的SSD在遊戲加載速度的提升上,確實比較明顯,且相較於PCIe 5.0x4 理論上15.8GBps的吞吐量,目前的PCIe 5.0 SSD在速度上仍有上升空間。因此,選擇主板時,如果價格差距不是很大,個人還是強烈建議選擇一款帶有PCIe 5.0 SSD插槽的主板的。

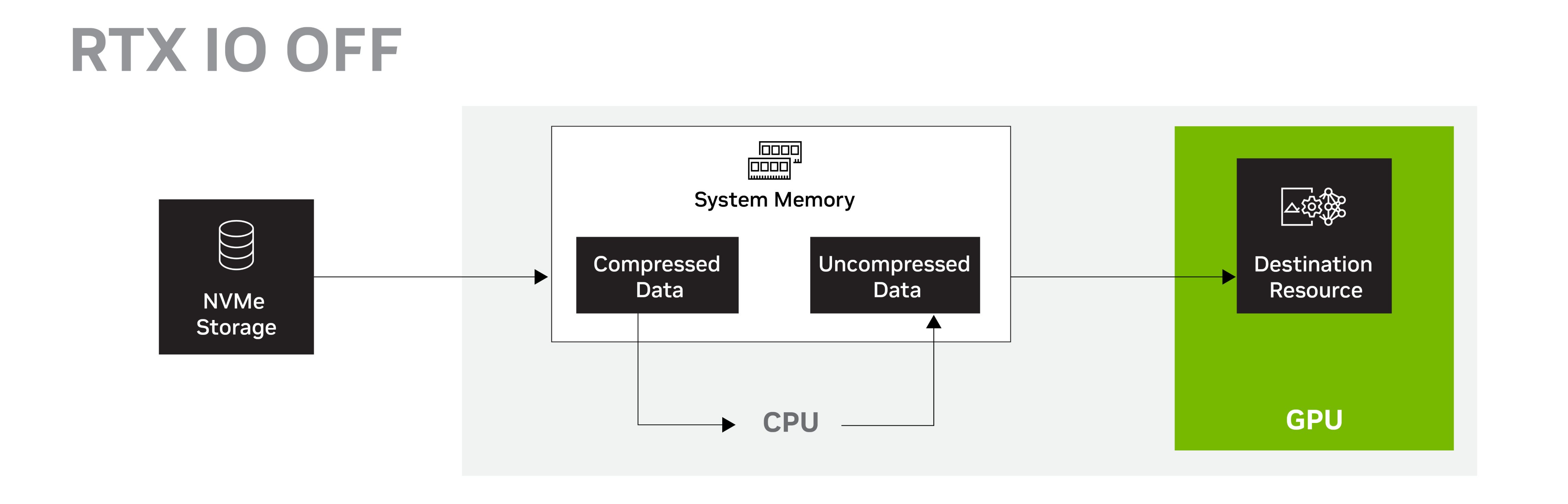

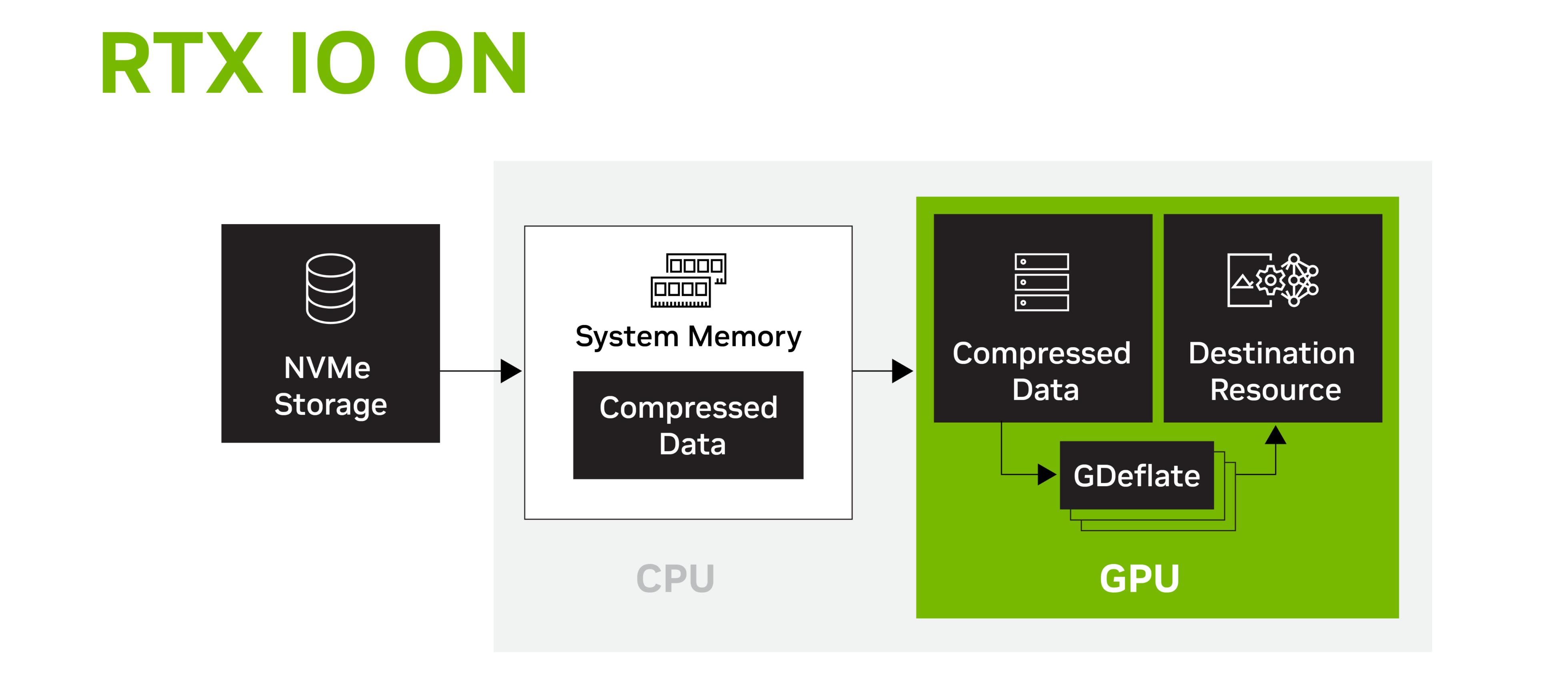

新遊戲技術與PCIe 5.0 的關係

新的、與SSD固態硬盤有關的技術主要有兩個,分別是NVIDIA RTX IO技術與Resizable BAR 技術。這裏我們首先通過NVIDIA RTX IO技術來了解一下傳統的遊戲加載方案與未來遊戲加載方案的區別。

▲當前主流的遊戲數據傳輸模式爲:

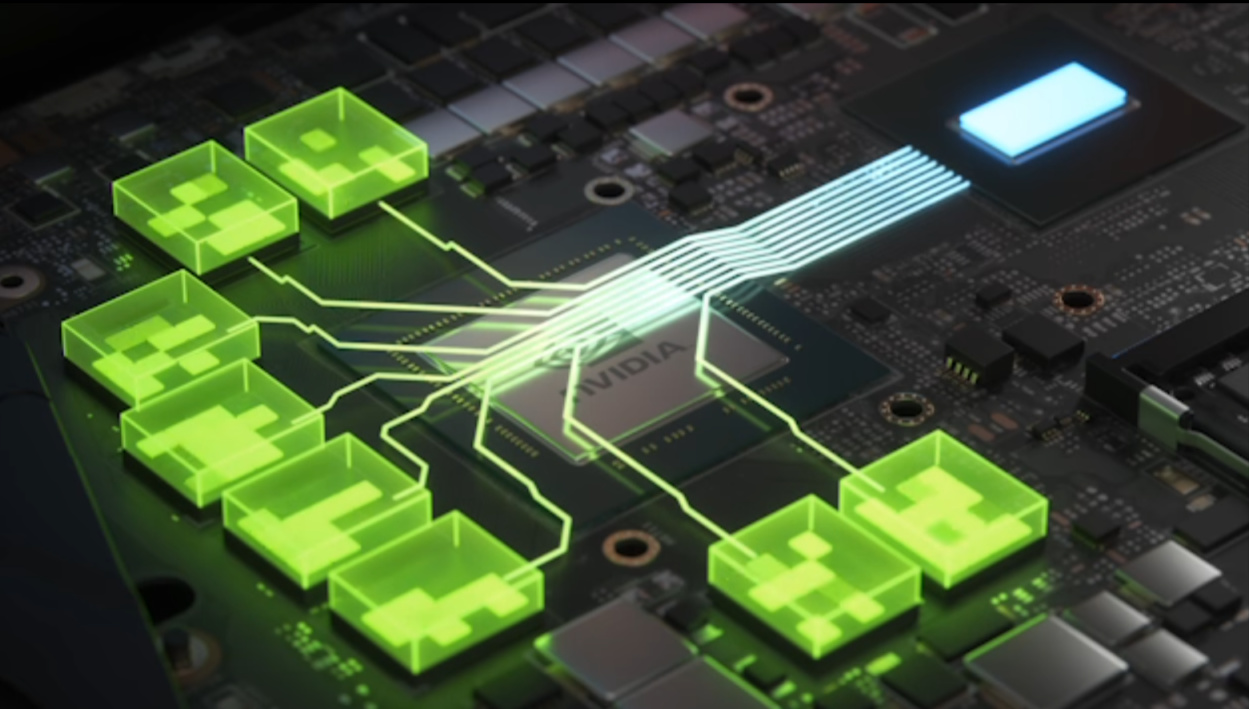

電腦先將硬盤中的數據傳輸至內存中,CPU再對內存中的數據進行解壓縮,然後再將數據傳輸到顯存中。然而現在NVMe固態硬盤的傳輸速率已經非常高了,解壓縮7GB/s數據就需要24核心的CPU,目前家用電腦平臺並沒有那麼多核心數的CPU。以之前的技術而言,CPU的核心數成爲了數據傳輸的瓶頸。

▲而新應用的NVIDIA RTX IO技術,可以使數據從硬盤中被讀取之後,直接走PCIe通道,經過GPU進入顯存,通過GPU(CUDA)進行數據的解壓,這樣,就無需擔心CPU與系統內存的性能了,也可以輕鬆跑滿SSD與顯卡的帶寬。

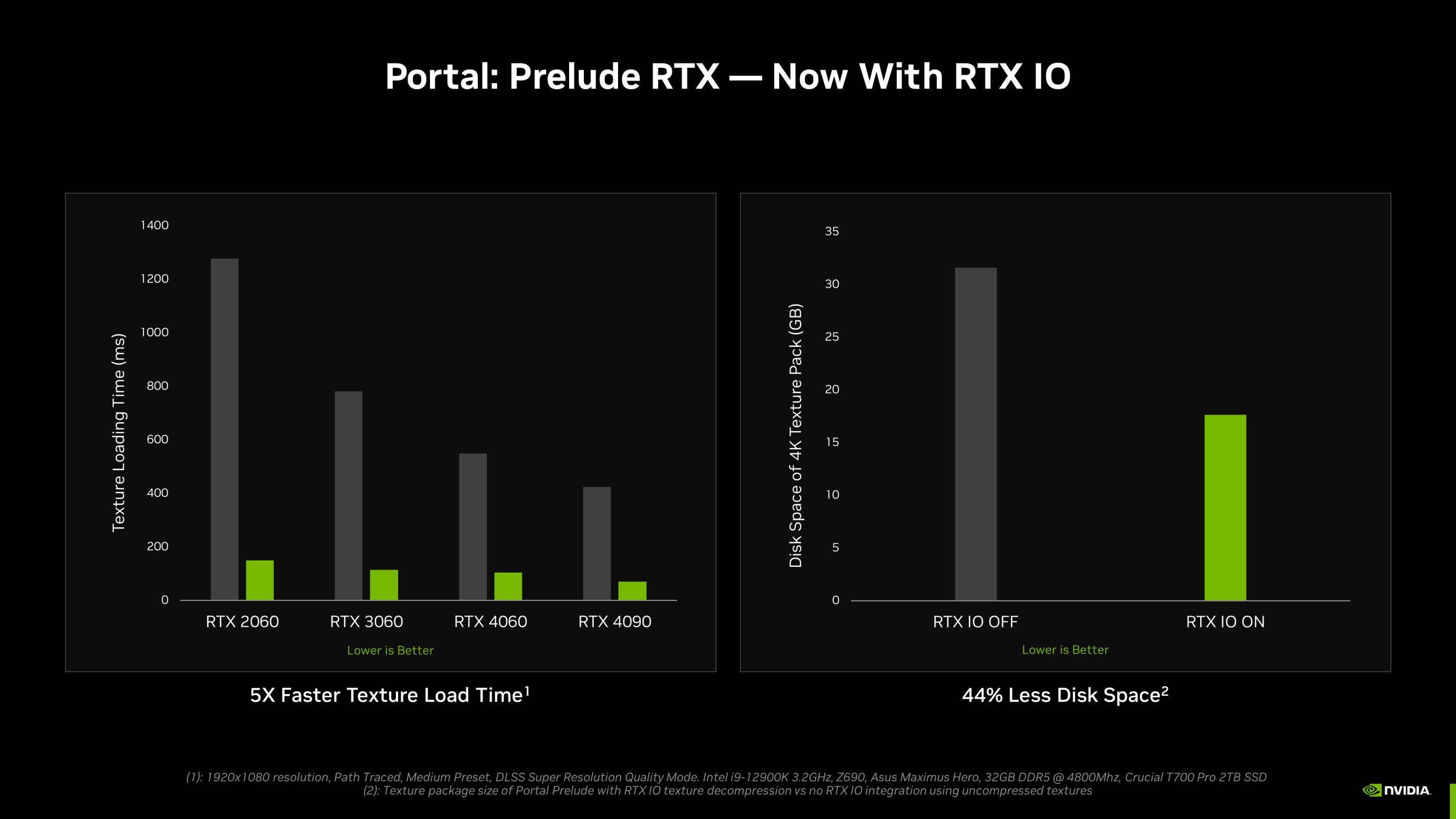

▲這個是NVIDIA官方給出的使用各款RTX 顯卡時,使用PCIe 5.0 SSD,在開啓\關閉RTX IO技術下,遊戲的加載時間與遊戲佔用硬盤體積的對比。其中,RTX IO技術最高可以將遊戲加載速度提升到原來的5倍,並將遊戲佔用體積壓縮的比原體積少44%。

▲目前,NVIDIA RTX IO技術已經從PPT走向現實,前幾個月推出的《瑞奇與叮噹:時空跳轉》以及《傳送門:序曲 (Portal: Prelude)》RTX 版均以實裝了這項技術,這兩款遊戲我都有,晚一些我爭取連上採集卡,測試一下RTX IO技術在這兩款遊戲中,對讀取速度的提升。

另外,相信在英偉達的力推下,RTX IO技術也會像DLSS技術,光線追蹤技術那樣迅速的普及開來,從這個角度來說,提前佈局一下PCIe 5.0的固態硬盤,也是十分不錯的選擇。

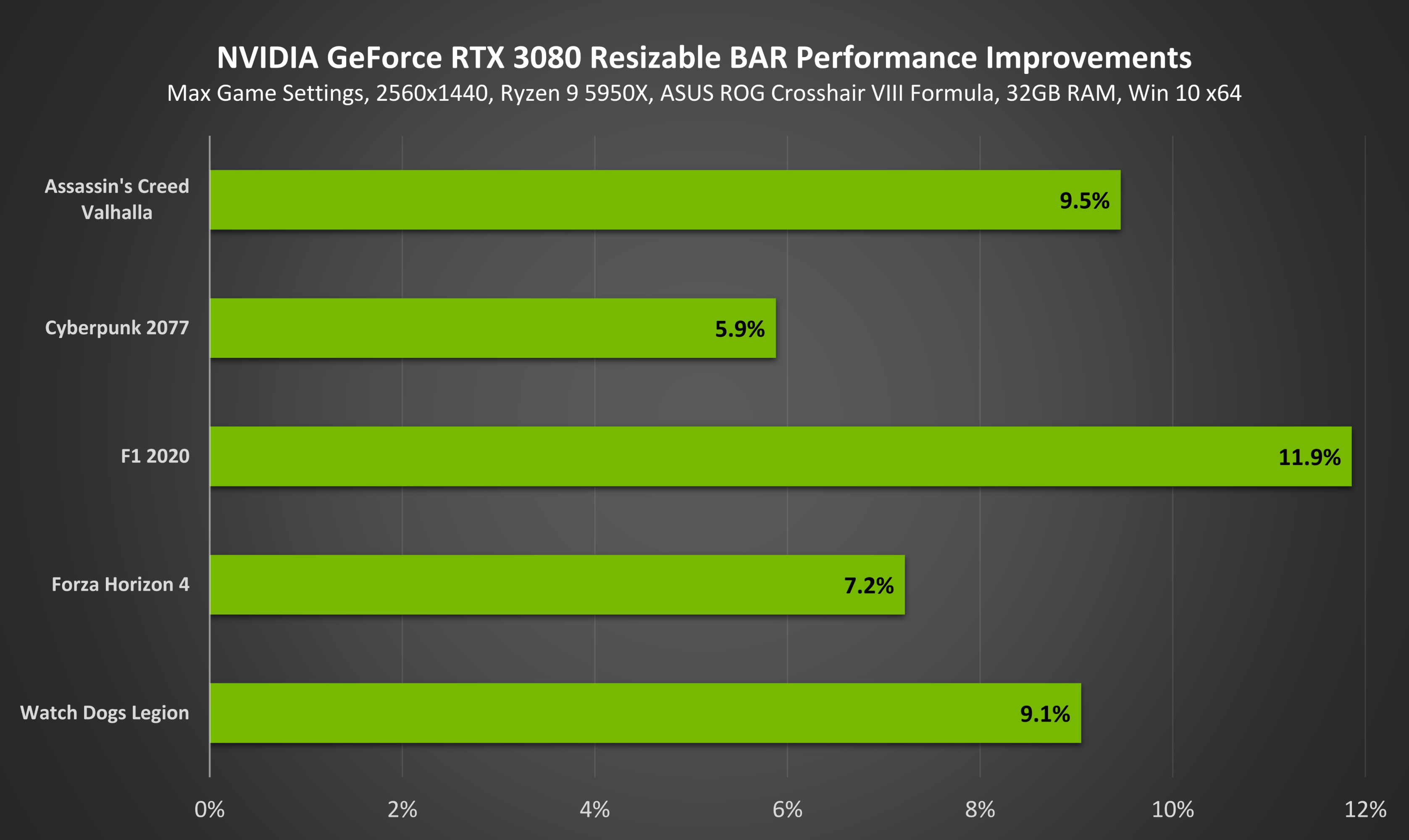

▲另外一項技術則是已經實裝很久的Resizable BAR 技術。前文已經說過,在傳統的遊戲加載模式下,遊戲的數據是從CPU解壓縮後再傳輸到顯存中的,而CPU單次向顯存傳輸數據的大小被限制爲了256MB,數據量超過這個體積就需要多次傳輸,電腦的內存則成爲了剩餘數據的緩衝區。由於遊戲越做越大,龐大的數據使得CPU與顯存的數據交換次數也越來越多,不僅使得整體運算效率低,還給了內存非常大的存儲壓力。而Resizable BAR 技術讓則可以使數據以整體方式進行傳輸,PCIe4.0、PCIe 5.0的大帶寬也讓電腦可以同時進行傳輸多個數據請求。

▲根據NIVIDIA的官方數據,RTX 3080顯卡使用Resizable BAR 技術就可以使某些遊戲有着10%的幀數提升,這要比顯卡核心超頻什麼的來的更加立竿見影,而在RTX 40系顯卡與PCIe 5.0 固態硬盤的加持下,這個幀率的提升只會更高。

▲在兩年半之前,就有如此多的3A大作支持Resizable BAR 技術,而後續的新作中,Resizable BAR 技術更基本上是標配。

所以,從NVIDIA RTX IO與Resizable BAR 兩項技術的發展,可以看出,加快數據的傳輸速度,是顯卡廠商、遊戲廠商的工作重點,大家搭配一套支持PCIe 5.0 SSD固態硬盤的遊戲平臺,可以更好的享受這兩款技術帶來的遊戲體驗提升。

PCIe 5.0 SSD發熱控制與AF1 M.2 SSD散熱器測試

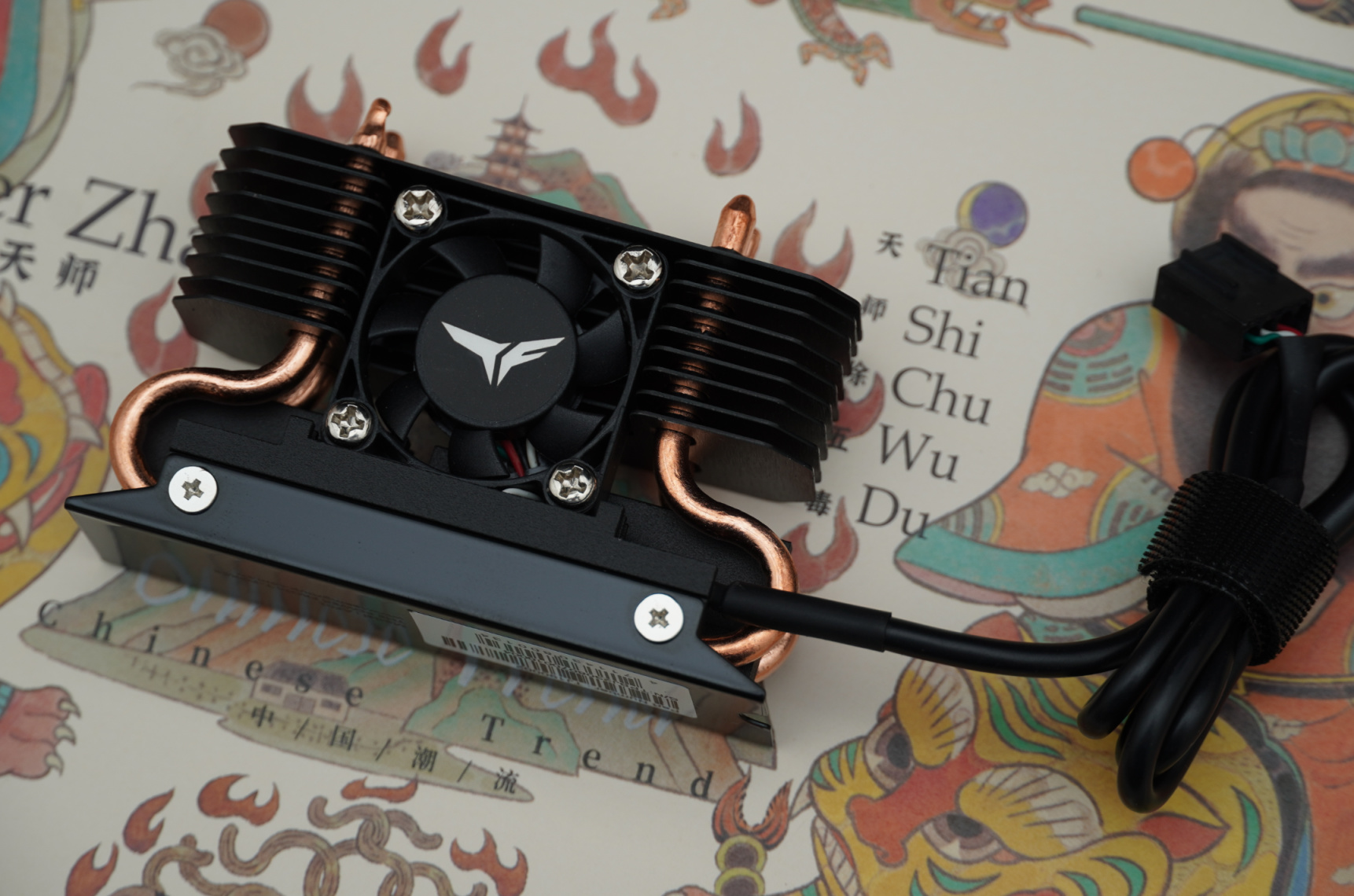

▲衆所周知,在芯片製程出現重大進步之前,PCIe SSD 速度越快,其發熱往往越大,這點已經幾乎成爲業界共識,爲此,十銓推出了AF1 M.2 SSD主動散熱器,其採用了雙熱管+9層散熱片+30mm靜音風扇的設計,能夠有效降低SSD、尤其是PCIe 5.0 SSD工作時的溫度,在這裏,我們通過分別使用主板原裝SSD散熱裝甲與十銓AF1 M.2 SSD主動散熱器,來測試十銓Z540 SSD在持續寫入時的溫度。進而衡量十銓AF1 M.2 SSD主動散熱器是否值得搭載。

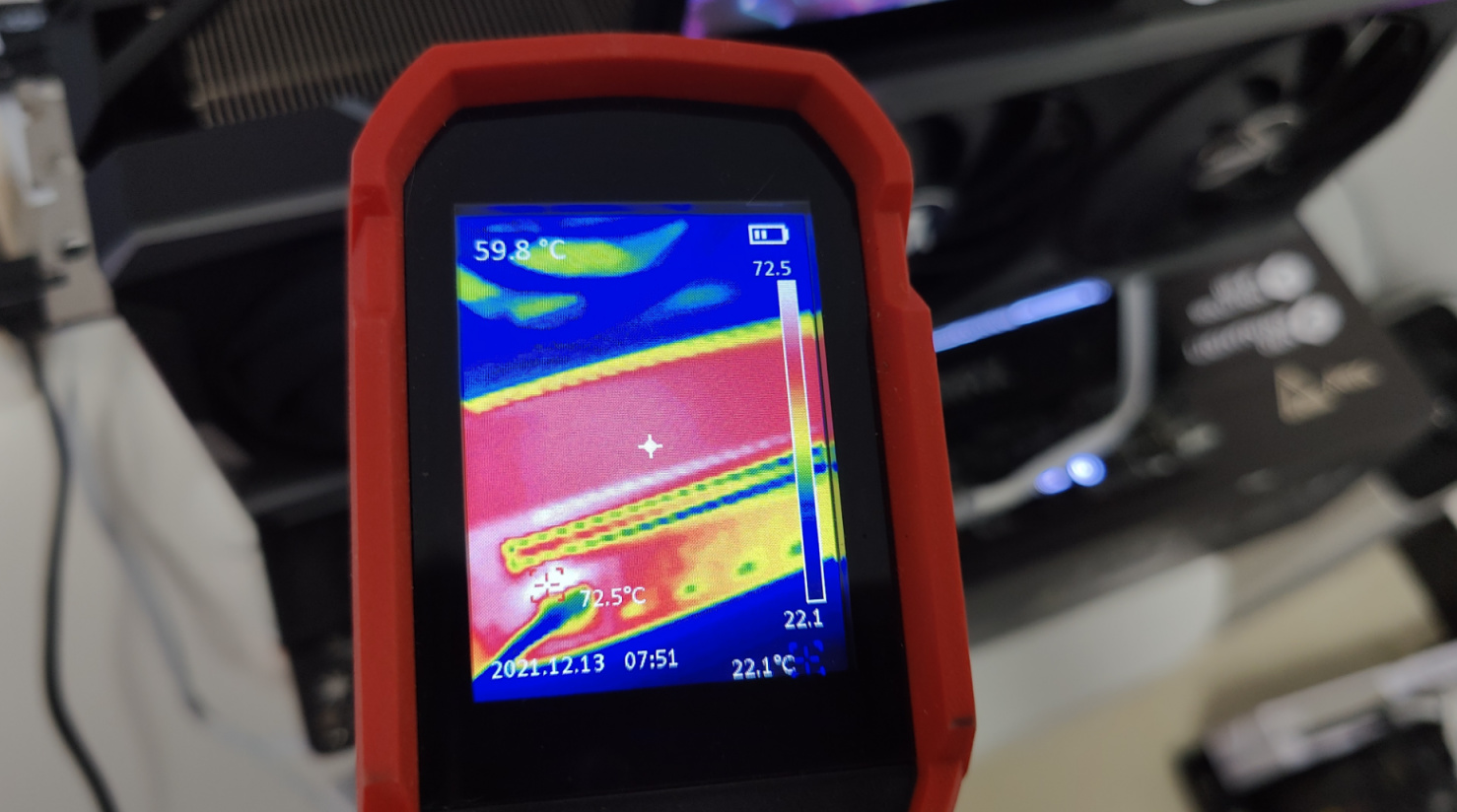

▲首先,我們通過微星MEG Z790 ACE MAX主板原生散熱裝甲進行測試,4號M.2 SSD插槽與5號M.2 SSD插槽共用一塊大尺寸的散熱裝甲,其散熱能力要比小尺寸板子上的單槽SSD散熱裝甲強悍很多了。

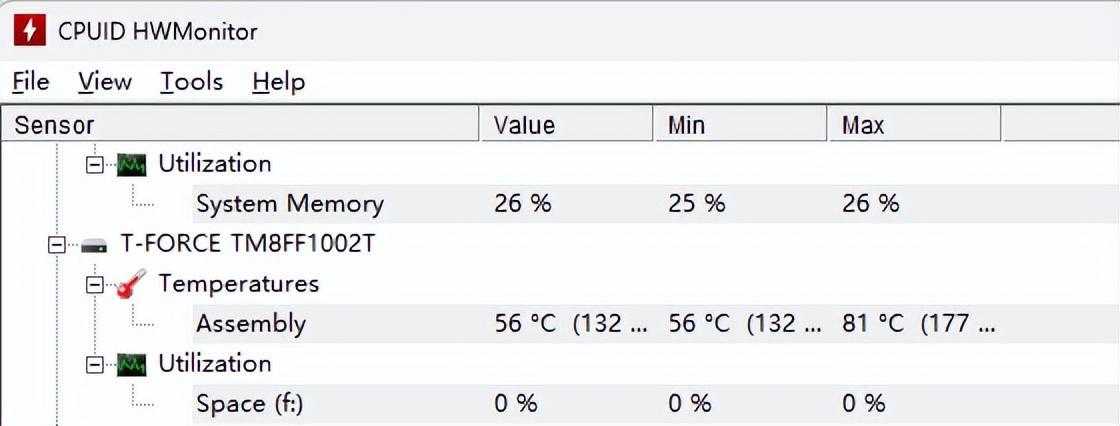

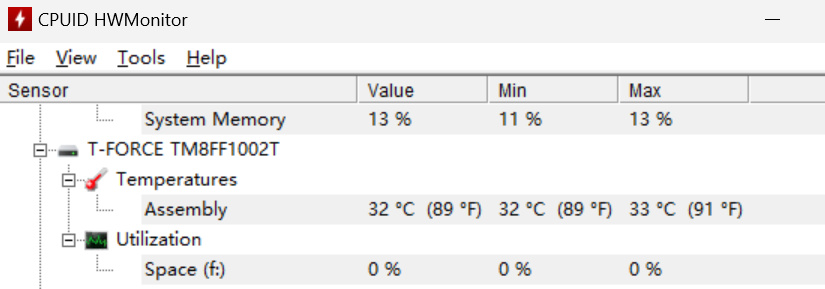

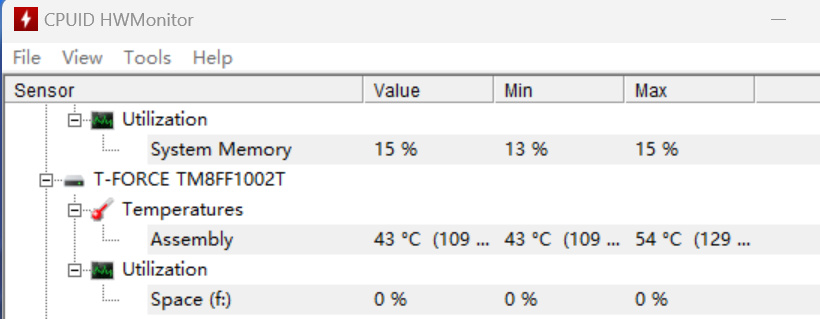

▲而在實際測試過程中,十銓Z540 SSD待機溫度約爲54°C,持續寫入時的溫度更是高達81°C,對芯片來說溫度還行,但也不算低了。

▲而透過熱成像儀查看,主板上SSD固態硬盤散熱裝甲上也有60°C左右,摸上去已經有些燙手了。

▲緊接着,我們將AF1 M.2 SSD散熱器裝上去進行測試,可見這款散熱器與RTX 4080相比,是十分的袖珍迷你了。

▲開機時,十銓 Z540的溫度僅有33°C左右,比體溫都低,散熱片頂部摸上去手甚至有些涼,所以就沒必要拿熱成像檢測其溫度了。

▲而在大文件持續寫入的過程中,十銓 Z540的最高溫度也僅爲54°C,比主板原裝散熱裝甲56°C的待機溫度還是低2°C的,可見AF1 SSD主動散熱器性能十分強勁,能有效降低PCIe 5.0的溫度,進而避免可能發生的過熱降速,並有效延長SSD使用壽命,個人建議機箱內尺寸與手頭預算都允許的情況下,各位還是要爲PCIe 5.0 SSD配備一款主動散熱器。

總結

PCIe 5.0 SSD相較於PCIe 4.0的SSD,可用帶寬翻倍,順序讀寫與4K隨機讀寫上都有着明顯的提升,在普通遊戲加載技術下,十銓 Z540 SSD相較於旗艦級PCIe 4.0 SSD能夠提升約33%的加載速度。而在支持NVIDIA RTX IO與Resizable BAR 兩項技術的遊戲中,PCIe 5.0 SSD加載速度的提升會進一步擴大。

本次測試的十銓 Z540 SSD採用了羣聯(phison)的PS5026-E26主控方案,SK 海力士的獨立緩存與美光的NAND顆粒均爲原廠原封,大廠品質十分值得信任,再配合5年有限質保,十銓 Z540 PCIe 5.0 SSD是不可多得的高端固態硬盤。

當然,目前PCIe 5.0 SSD的價格相較於4.0的SSD,在價格上還是略高的,因此個人建議預算充足的朋友們可以考慮入手一塊做主硬盤,而預算有限的朋友則僅建議選擇支持PCIe 5.0 SSD的主板,爲日後預留升級空間。

十銓AF1 M.2 SSD散熱器對SSD的散熱效果立竿見影,個人建議使用PCIe 5.0的SSD朋友,一定要配一個!

好了,以上便是本次十銓 ZZ540 SSD硬核測試的全部內容,希望對你有所幫助,我是黃昏百分百,我們下次見。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com