本期參考:

《世界建築藝術簡史》——郭學明

《西方近現代建築史》——吳煥加

《20世紀西方建築名作》——吳煥加

《安藤忠雄:建造屬於自己的世界》——安藤忠雄

《極簡主義建築設計》——帕科·安森修

[極簡主義](Minimalism)

我們生活中的大多數時候,都處在下意識習慣性行爲的迷霧正中,在這種情況下,我們會陷入空虛與茫然,而有些人爲了消解這種空虛只會用物質去填補、填補、填補,但是越填補卻發現自己的心就越是空乏。

過去百年間,現代生活的快節奏和重負荷,以及海量碎片化信息使人們內心越來越焦慮。花錢的速度快過掙錢的速度,因爲人人都想買到快樂,但活着的意志註定了我們無法只靠物質填補我們的精神空虛,消費狂潮讓許多人喪失了理智,把一些昂貴的無用的物品堆滿了我們寶貴的空間。人們渴望內心的安寧,渴望緩解精神壓力就在此時,極簡主義應運而生。

[曦光之居](House of the Sun)【西班牙】

說到極簡,大家可能會覺得無非就是簡單地減少物品數量或者拒絕享受生活,實際上,極簡主義只是呼籲大家對抗無限膨脹的慾望,而不是要大家丟掉所有的東西,而是強調要專注於物品的質量和用途,並不是不消費,而是要考慮你接下來要購買的東西是否建立在真正滿足你的需求之上。

打個簡單的比方,比如說,一個極簡主義者可能有一張可以滿足多種工作和休閒用途的書桌,而不是爲了減少物品而使用一個功能不完善的小桌子。但同時,如果說這個多功能書桌不能滿足個人的實際需求或者帶來內心的平靜,那屬於買了也白買。

極簡主義的真正目的是爲了找到自己真正想要的,它以實用主義爲基底,拓寬了一種思辨能力,並非爲了減少而極簡,而要爲了填補而極簡。只有滿足了自己的內心,才能讓自己的內心獲取寧靜。

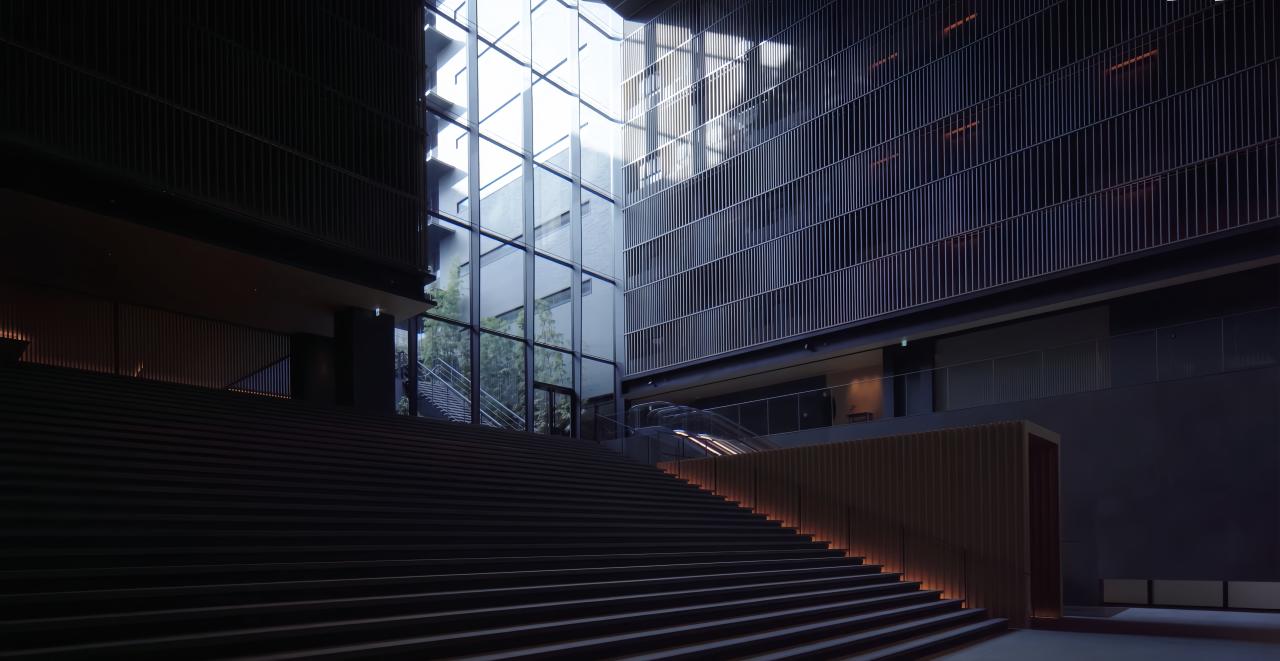

[京都千年酒店](The Thousand Kyoto)【日本】室內

[京都千年酒店](The Thousand Kyoto)【日本】室外

而在此,我們也可以開始理解極簡主義建築

密斯·凡·德·羅:“Less is more.” (少就是多)

事實上,在極簡主義變爲當下的一種生活理念之前,它原本是一種藝術與建築運動。它推崇用事物最原始的狀態,用最簡單的表現形式來表達藝術的本身,用最爲簡單直接的方式給人以最大的衝擊,極簡主義是作爲抽象主義的反面發揮到極致的一種藝術形態,是一種後現代藝術形態。

極簡主義追求的不僅是抽象,而是擺脫與外界聯繫,非表現是指除了本身以外的任何東西,非參照則是指以獨特新穎的方式建立起屬於自己的場地環境,強調觀者所見、所感的真實性。換句話說,極簡主義建築推崇的就是真實、客觀的存在。這個在1960年才被正式定義的理念其實可以追溯到20世紀20年代。

1926年,在德國的德紹完工的包豪斯校舍,無疑是一座建築史上的豐碑。這座建築對建築師的意義已經超過了建築本身,代表的是一種現代建築學這門學科的象徵和對建築師這個身份的認同。

眼前的這個建築有着棱角分明的幾何體塊、平屋頂、鋼筋混凝土的結構、大面積的玻璃幕牆,在現代人眼裏看來平平無奇的建築,在1926年衆人看來無疑是先鋒且驚豔的。

這座建築強調功能與形式的統一,設計簡潔、線條幹淨利落、去除多餘裝飾、注重空間的流動性和靈活性,所以對現代建築和極簡主義建築來說,包豪斯校舍可謂先行者。然後,包豪斯傳播了現代主義設計運動的思想,並且不斷發展,到現在,這種水泥、鋼材、玻璃幕牆統治了人類2/3的天際線。

後來,二戰後,許多城市遭受了嚴重的破壞。建築師、工程師和城市規劃者們正在尋找一種方式來恢復城市秩序,並消除戰爭留下的痕跡。隨着現代材料(如混凝土、鋼鐵和玻璃)的崛起以及商業消費主義生活方式的興起,受到最新藝術潮流的啓發,建築師們將極簡主義視爲對現有城市混亂的完美解藥。我們對它的期望就是一座藝術品般的雕塑感建築,必須歷盡時光洗練仍讓人記憶猶新。

[包豪斯校舍](Bauhaus Building Dessau)【德國】

而被現代普遍認可的第一座極簡主義建築則是在包豪斯校舍落成三年後所誕生的西班牙巴塞羅那世界博覽會德國館。名字很長,所以我直接以德國館來稱呼。

1929年,現代建築史的四仙人之一的密斯·凡·德·羅設計的巴塞羅那世界博覽會德國館可謂是極簡主義建築的奠基之作。

插個題外話,密斯不僅是極簡主義興起過程中的一個關鍵人物,也因其精煉的設計風格被視爲現代建築學的奠基人之一。他也被稱作玻璃與鋼結構之父,今日,從紐約到北京,大都市的摩天大樓處處可見密斯·凡·德·羅的影響。

在德國館中,自然材料和人造材料交錯分佈,大理石、鋼、鉻和玻璃四種材料各具美感也各顯氣質,讓整個展館成爲一個完整的體量,而非數個分隔的個體。整個建築沒有附加的雕刻裝飾,然而對建築材料的顏色、紋理、質地的選擇十分精細,搭配異常考究,比例推敲精當,使整個建築物顯出高貴、雅緻、生動、鮮亮的品質,連續的矩形空間中的玻璃和鋼結構,讓展館顯得清澈、透明、流暢。

展覽館的設計在比例上嚴密佈局,室內空間和兩個反光的水池並列。較小的水池在室內空間的正後方,光線通過它漫射進入室內空間,也照亮了大理石和石灰岩的人行步道。較大的水池很淺,縱貫剩餘的基座。它優雅簡潔的線條營造出一種莊嚴感,反射整個展館,也創造出一片適合反思的空間。

說的樸實一點,這座房子其實非常小,而且簡單到不能再簡單。甚至在當時的人看來就不能算是一座“建築”。整個房子只是由幾根孤零零的柱子支撐起的鋼筋混凝土屋頂,四周用幾片大理石和落地玻璃圍合而成。室內除了一座人體雕塑和幾把密斯自己設計的椅子,就沒有任何的傢俱了。

可就是這座簡單的建築,被密斯用最簡單的方式向世人展示了什麼叫作材料與結構的“高級感”,只有剝離了所有的裝飾,材料與結構最本質、最原始的美感才能呈現出來,工業時代的建築最終形態都得到了完美的體現。

[巴塞羅那世界博覽會德國館](Barcelona Pavilion)【西班牙】(1930被拆除,1981被重建)

[巴塞羅那世界博覽會德國館](Barcelona Pavilion)【西班牙】(1930被拆除,1981被重建)

據密斯所言,德國館是對德國一戰後面貌的展現,反映出根植在德國古典歷史中逐漸發展的現代文化。事實上,密斯的手筆是相當精確的。作爲現代被認爲是推動歐洲“新建築”風潮最有代表性的建築之一,德國館以其先鋒、前衛的設計,使得那一屆巴塞羅那世博會的其他累贅繁雜的建築黯然失色。

德國館坐落於加泰羅尼亞國家藝術博物館和惠奇山的山腳下,與巴塞羅那熙攘繁華的街道分隔開來。石灰岩基座將德國館和周圍環境分割開來,創造出有氛圍的體驗感,彷彿發生在一片真空中,周圍的城市都被消解。

也正是在此,密斯真正的將極簡主義的內核確立下來:

少就是多:少,不是空白,而是精簡;多,不是擁擠,而是完美。

此後,他致力於追求簡潔明快的形式美,在建築中大量使用鋼骨結構和牆幕玻璃。只使用最基本的框架結構,開闢大量的開放空間。這些理念今日仍被採用而且早已超出了建築的範圍,其影響深入到了設計的方方面面。

不過嘛,這種趨勢在當時也受到了不少批判,很多人認爲其乾枯乏味、沒有人情味、以及缺少人文關懷。密斯甚至因此被告上過法庭。

[範斯沃斯住宅](Farnsworth House)【美國】

1951年,65歲的密斯在芝加哥市郊的布萊諾完成了他現代主義理想下史詩般的作品。這座鋼結構建築表面完全被玻璃覆蓋,讓住戶與周圍田園詩般的環境完美地結合在了一起,在現代,這件作品也被人當作一件驚世名作來崇拜。

裸露的混凝土、鋼、玻璃、木材和石材等材料因其內在的美感而被選中,通過紋理引入微妙的豐富性。在這裏,裝飾帶有材料自身的品質。這種注重流線型形式和簡潔線條的設計方法需要對細節一絲不苟,以確保每個組件都有助於設計的整體凝聚力。

密斯認爲,透過範斯沃斯住宅的玻璃所看到的自然,比在戶外所見到的來得更加意味深遠,爲開敞的視野加上邊框,自然才成爲室內的一部分。

可惜,外表看上去美麗而優雅,但實際入住可就不是這樣了,從室內看去,落地的大片玻璃的確將周圍的自然毫無保留地呈現在建築內部,室內的氛圍隨着時間和季節而變化,讓自然也成爲這棟住宅的一部分。

不過,很遺憾,住宅的主人範斯沃斯醫生並不這麼認爲,她覺得房子太通透了且壓根沒有空調系統,自己就像一隻被關在玻璃牢籠中任人觀賞的猴子。因此,她將密斯告上法庭,但最終撤訴,當時有一個小緋聞,這位醫生和密斯關係匪淺。後來,她接受了《美麗家居》雜誌的採訪,將這座住宅稱作“高蹺上的玻璃籠子”。

而後因爲身處大自然之中,這座房子雖然健在,但已經被洪水侵襲了六次,基本不能住人,最多隻有觀賞效果。

[範斯沃斯住宅·寒鴉號版本](Farnsworth House)【美國】

1954年,密斯設計了他職業生涯的另一座精品,真正被稱爲“國際主義”的建築—西格拉姆大廈。從這座建築中,我們看到密斯對於他一直以來所堅持的極簡主義思想幾乎到了強迫症的程度。

這座香檳色的美樓外觀平整,沒有一絲裝飾。其藝術魅力是靠恰到好處的比例,高貴的質感與色彩,對光的捕捉和利用,精細的設計、選材、施工實現的。西格拉姆大廈也借鑑了沙利文高層建築三段式的原則。

外部的鋼結構框架從頂端一插到底,整個建築在玻璃與鋼鐵嚴絲合縫的組合下產生了冰山一般冷酷的精緻感。爲了使建築從外面看上去不會因爲開窗不統一而顯得雜亂,他還強制性地要求整座大樓的窗戶只能開成三個檔次:全部關閉、開一半、全部打開。因此,建築無論什麼時候看上去都是整齊的方格子立面。

大廈的設計風格體現了密斯一貫的主張,他依然堅持清晰的結構和構造,建築形態始終不是他關注的重點。對他而言,建築物的特性是隱藏在內部秩序與比例之中的。建築的功能需求會隨着時間而變化,在這點上來說,就功能主義而論,唯一有道理的建築物乃是不順應任何功能的建築,但若把形態當作目標,就是密斯所不能接受的形式主義。

[西格拉姆大廈](Seagram Building)【美國】

1968年,密斯完成了自己人生最後一件傑作:爲自己的祖國建造一座美術館—柏林新國家美術館。

這座建築依然延續了他“少就是多”以及“全面空間”的理念,整座建築只是在一塊臺地上,用若干根十字形柱支撐起的一個巨大的平屋頂,外表面用玻璃圍合。要硬說這是一座美術館,也可以。但是按照密斯一貫的主張,這個巨大的空間可以用來作爲任何功能。

密斯·凡·德·羅的建築到今天依然存在着許多爭議,他的很多房子並不“好用”:在西格拉姆大廈中,爲了使建築從外面看上去“整潔純淨”,他不顧使用者的心情,將窗戶設計成了只能全開、開一半和全關三種模式。

但幾乎所有人都承認的是:他所提倡的“少就是多”,從根源上同建築裝飾徹底決裂,將建築迴歸到了它最本質的樣子,並且用這種極簡的空間處理手法重新定義了“高級感”。

以前人們認爲巴洛克纔是高級,古典主義纔是高級,密斯用他的作品改變了現代人的觀念,這纔是他被封爲大師的原因。他全面改革了高層建築結構及外觀,並使得這種風格迅速火遍歐美,緊接着蔓延至全世界,所以說,他改變了今天世界三分之二的天際線。

[新國家美術館](Neue Nationalgalerie)【德國】

時至今日,經濟高速發展,市場化程度無孔不入,作爲建築精神的極簡主義,泛化爲人文精神中的極簡主義。在強大的物化壓力下、在繁重的“通勤”生活下,在都市森林中尋覓“鄉愁”、在拜物盛行下探索自由之道,成爲極簡主義的新使命。

由此它也被賦予了嶄新的含義:誕生於建築設計理念的極簡主義在當先並不僅僅侷限於藝術理念,而是泛化爲一種哲學化的生活方式,即堅守“大道至簡”的價值觀念、“寧簡勿繁”的評判準則,和簡單、簡易、簡約、簡便的生活方式。

[裏班爾塔大廈](RIBALTA BUILDING)【西班牙】

說說繞繞,其實人文精神中的極簡主義所形成的原因,或許就在那紛繁複雜的外在異質性裏。無處不在的外來刺激,如潮水般洶湧,不斷地拍打着個體心靈的堤岸。這迫使心靈不得不停下匆忙的腳步,靜下心來重新組建自己的視域,如同在一片雜亂無章的拼圖中,試圖找到一塊合適的拼圖塊一般。

在這個過程中,不同的,甚至相互矛盾的客我被源源不斷地生產出來,就像是心靈在探尋不同道路時留下的點點足跡。這些客我,宛如不同的鏡子,映照出個體從舊的情境向新情境過渡的曲折路徑。

想象總是美好而絢麗的,然而,現實卻常常讓人感到無力與沉重。個體宛如在茫茫大海中漂泊的一葉孤舟,永遠被捲入多個共同體的漩渦之中。而這些共同體,就如同一個個漩渦的核心,內部的矛盾複雜而深邃,彷彿是無解的謎題。

[FL029]【丹麥】

身旁的友人、同事以及家人,他們看待事物的方向猶如散落的星辰,各自閃耀着不同的光芒,卻難以匯聚成一條明亮的軌跡。個體就這樣被納入了越來越多、互相矛盾的共同體之中,客我不斷被創造,可能性也越發繁雜,宛如一張錯綜複雜的網。而主我,在這紛繁複雜的網絡中,逐漸迷失方向,變得無所適從,最終竟喪失了選擇的權能,彷彿被無形的枷鎖牢牢束縛,失去了自由翱翔的勇氣。

在現代社會,隨着社會的發展與變遷,那些逃逸出社會整體統一性的異質因素,就如同雜草般不斷地滋生蔓延,數量只會越來越多。這些異質因素如同紛飛的雪花,落在生活的每一個角落,令主我不停地改變。誘因如滿天繁星,越來越多,點亮了生活的每一個夜空。在不經意間,我們竟發現,自己都已認不出鏡中那個熟悉的自己了。或許,只要有人類存在,只要我們依然在這紛繁複雜的世界中前行,這個問題就如影隨形,無法徹底解決。但或許,我們可以在紛雜中尋找那一抹簡單的純粹,於變奏中堅守一份本真的寧靜,讓極簡主義的精神,成爲心靈的一片棲息之所,在迷失中重新找尋歸途的方向。

一些圖片

[科孚島小屋](Corfu House)【希臘】

[邦那扎之家](Casa Bonanza)【西班牙】

[博伊西被動式住宅](Boise House of Passive Principles)【美國】

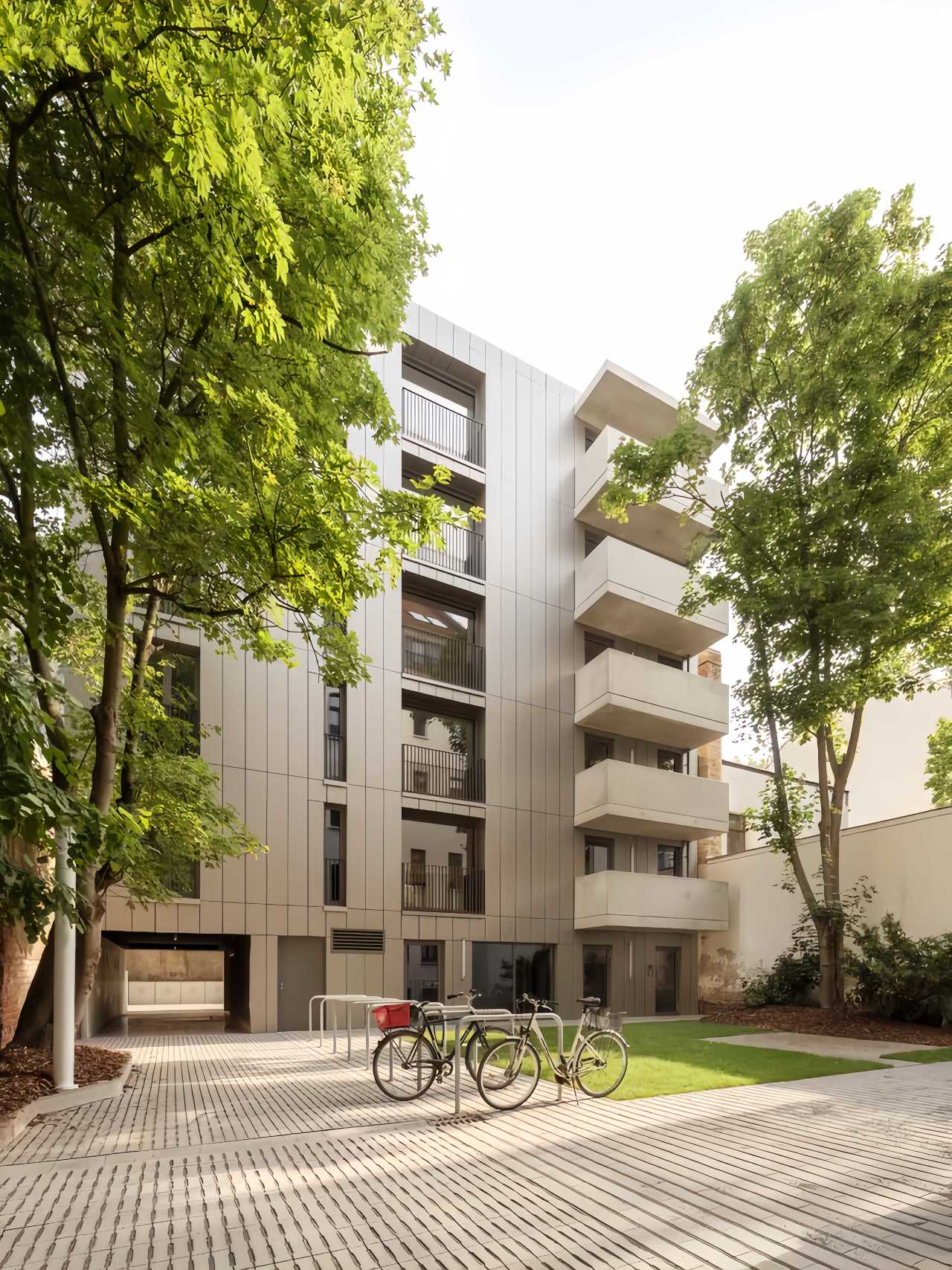

[庫爾蒂街50A大樓](Kurti 50A)【德國】

[角韻宅邸](House of Horns)【美國】

[抽屜住宅](Drawer residence)【法國】

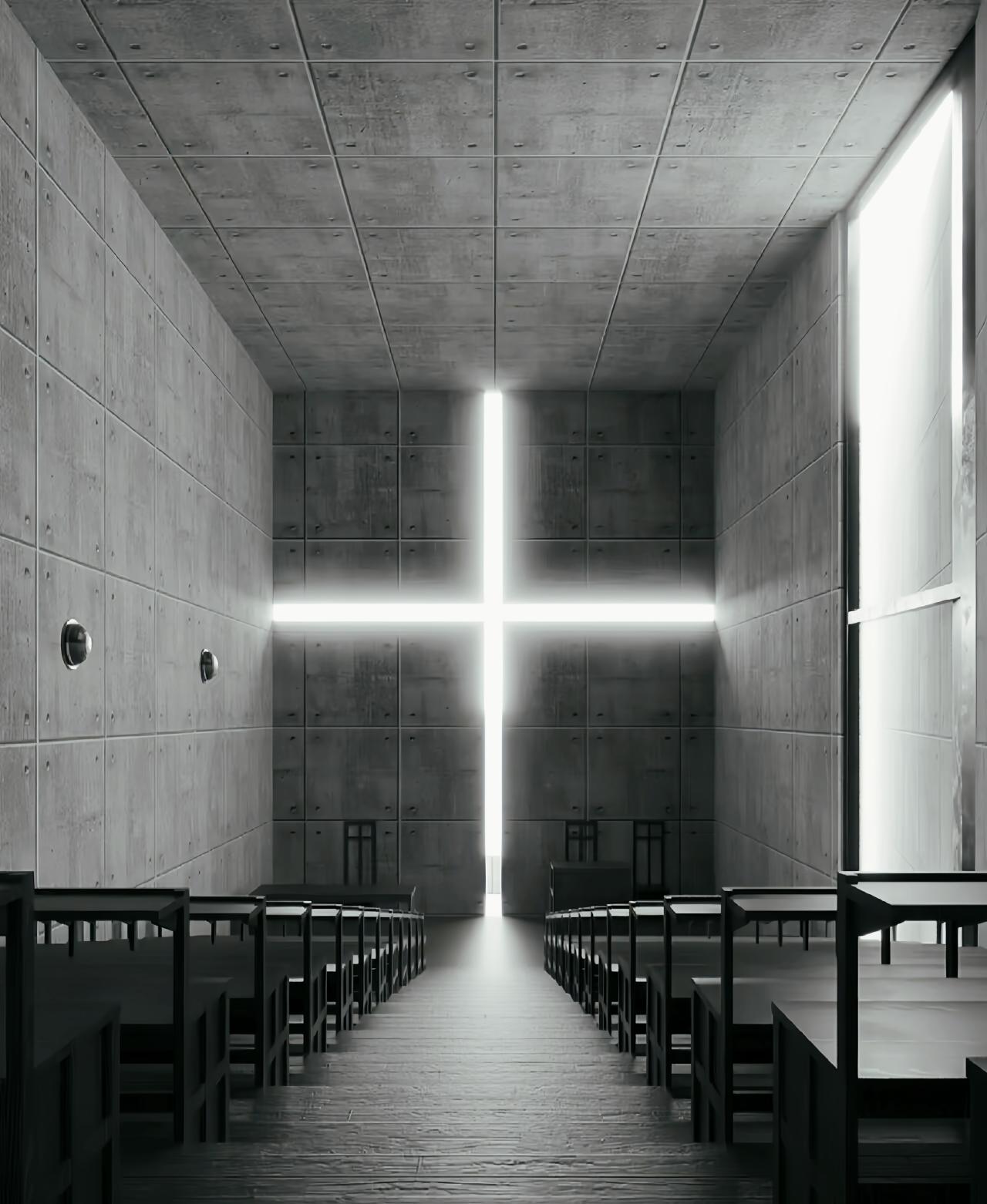

[光之教堂](Church of the Light)【日本】

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com