田園犬發現現在還是有很多人對於玩遊戲這種娛樂方式有很大的排斥,感覺玩遊戲就是一種罪。

甚至還有人把遊戲稱之爲“電子鴉片”

難道只有我們這邊的人有這種感覺嗎?

田園犬就帶大家好好來聊一聊玩遊戲是否真的是浪費生命(遊戲羞恥症)。

什麼是”遊戲羞恥症“?

首先“遊戲羞恥症”並非是一種嚴格意義上的心理疾病,而是一種帶有比喻性質的說法,用來描述人們因爲玩遊戲而產生的一種負面心理狀態。具體表現爲以下方面:

內疚感 :個體在玩遊戲時,會因覺得浪費了時間、精力等資源,認爲自己沒有將這些用在更 “正經” 或更有價值的事情上,進而產生強烈的內疚情緒。例如,一位上班族原本計劃在週末學習一項新技能提升職業競爭力,但實際卻花費大量時間玩遊戲,事後他會因沒有完成學習計劃而對玩遊戲的行爲感到內疚。

羞恥感 :受到社會文化、傳統觀念等因素影響,人們認爲玩遊戲是一種不務正業、幼稚或不成熟的行爲,擔心被他人(家長,伴侶,孩子)知曉後會遭受嘲笑、不理解或負面評價,從而產生羞恥感。比如在一些比較保守、注重傳統觀念的社交圈子中,一個人若被發現經常玩遊戲,可能會被認爲是沒有上進心,他自己也會因此感到羞恥。

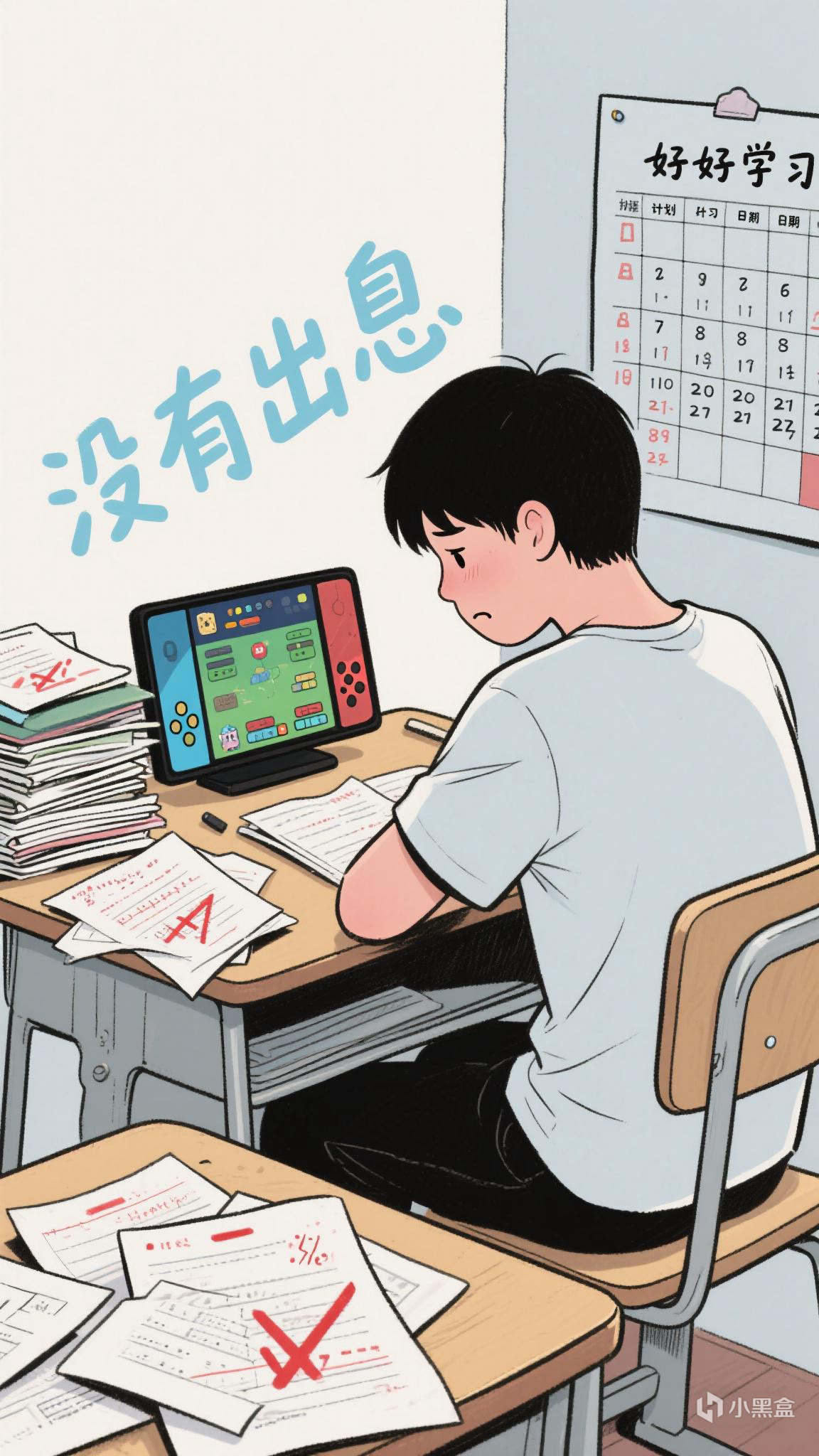

自我否定 :由於玩遊戲這一行爲與自身所秉持的積極努力、追求成功等價值觀相沖突,個體可能會對自己的行爲進行批判,進而產生自我否定的情緒,覺得自己缺乏自律、沒有出息等。像有些青少年本就對自己的學習成績不滿意,在玩遊戲時會因沒能好好學習而進一步否定自己,陷入負面情緒中。

遊戲羞恥症是中國獨享?

“遊戲羞恥症”(即在玩遊戲後產生負罪感或認爲浪費時間)並非中國獨有,但不同文化背景下的表現形式和成因存在顯著差異。以下是田園犬從國際比較視角分析這一問題,並結合具體案例說明:

1. 東亞文化圈:相似的“效率至上”焦慮

日本:受“恥感文化”影響,日本社會同樣強調“勤奮”與“責任”,遊戲常被視爲“逃避現實”的行爲。例如,日本職場文化中的“過勞死”現象與遊戲後的負罪感同源——休息娛樂被視爲“不自律”。

韓國:高強度學業競爭和職場壓力導致韓國玩家也常因遊戲產生焦慮。韓國電競選手Faker曾公開表示“打遊戲是工作,休閒時反而不敢玩”,反映娛樂與生產力的衝突。

案例:

日本上班族:一名東京的銀行職員因週末玩《最終幻想14》被同事發現,遭調侃“難怪升職慢”,此後他僅在深夜匿名登錄遊戲。

韓國學生:首爾高中生金某因月考期間玩《英雄聯盟》被父母責罵“浪費人生”,卸載遊戲後卻通過直播“雲通關”緩解焦慮。

2. 歐美社會:娛樂合理化與宗教倫理的衝突

新教倫理影響:歐美傳統價值觀中,“時間即金錢”(本傑明·富蘭克林語)的觀念同樣存在,但娛樂更早被賦予“自我實現”意義。例如,Steam平臺“遊戲即藝術”的討論削弱了負罪感。

政治正確壓力:歐美玩家可能因遊戲內容(如性別刻畫)而非遊戲行爲本身產生羞恥。例如,《死或生》玩家常需辯解“我只是喜歡格鬥系統”以避免被批評“物化女性”。

案例:

美國大學生:一名加州大學生在Reddit發帖稱,玩《魔獸世界》時被室友嘲諷“宅男”,但心理諮詢師幫助他理解“娛樂是心理健康的一部分”。

德國程序員:因沉迷《上古卷軸5》錯過項目截止期,但公司文化允許他調整工時彌補,而非直接否定遊戲價值。

3. 結構性差異:社會支持與污名化程度

中國:遊戲長期被污名化爲“電子鴉片”,加劇玩家的自我批判。

歐美:遊戲成癮雖被討論(如《魔獸世界》玩家Ryan的案例),但主流社會更關注行業性別歧視(如Twitch性騷擾醜聞)而非娛樂本身。

4. 例外羣體:宗教保守地區與高壓力行業

中東:在沙特等國家,遊戲可能因宗教戒律(如禁止虛構偶像)引發道德羞恥,而非效率焦慮。

投行/律所等全球高壓行業:無論國籍,從業者普遍存在“不配玩”心理。例如,倫敦投行分析師因玩《文明6》通宵後自責“耽誤晨會準備”。

結論:普遍存在,文化塑造表現形式

“遊戲羞恥症”是全球現代化壓力下的產物,但:

東亞更關聯“社會競爭失敗恐懼”;

歐美更關聯“價值觀衝突”(如女權主義對遊戲內容的批評3);

解決方案上,中國需改變“娛樂=墮落”的敘事,而歐美需減少對遊戲內容的道德審判。

中國玩家在遊戲後產生的“時間浪費感”和休息羞恥心理,是多方面社會、歷史、文化因素共同作用的結果。這種心態不僅涉及遊戲行爲本身,更與中國的社會競爭環境、傳統價值觀、現代職場文化以及心理認知模式密切相關。以下從多個角度展開分析:

1. 社會競爭壓力與“內卷”文化

中國社會的高速發展帶來了激烈的競爭環境,“內卷”現象普遍存在。在這種背景下,個人價值常被等同於“生產力”和“效率”,任何看似“非生產性”的活動(如遊戲、休息)都可能被視爲“浪費時間”:

功利化時間觀:社會普遍推崇“時間就是金錢”的理念,休閒娛樂常被貼上“低效”標籤。玩家在遊戲後產生的負罪感,部分源於潛意識裏認爲這些時間本可用於學習、工作或自我提升。

同輩壓力:在高度競爭的環境中,同齡人之間的比較加劇了焦慮。當週圍人都在努力時,個體容易因短暫的放鬆(如玩遊戲)而產生“落後”的恐懼。

中年上班族案例

40歲的張先生是某互聯網公司的中層管理者,每天工作12小時,週末經常加班。即使偶爾玩手遊放鬆,也會因“沒利用時間提升技能”而自責。他認爲,同齡人都在考證、跳槽漲薪,自己卻“浪費時間”打遊戲,加劇了焦慮。遊戲後不僅沒放鬆,反而因負罪感更加疲憊。

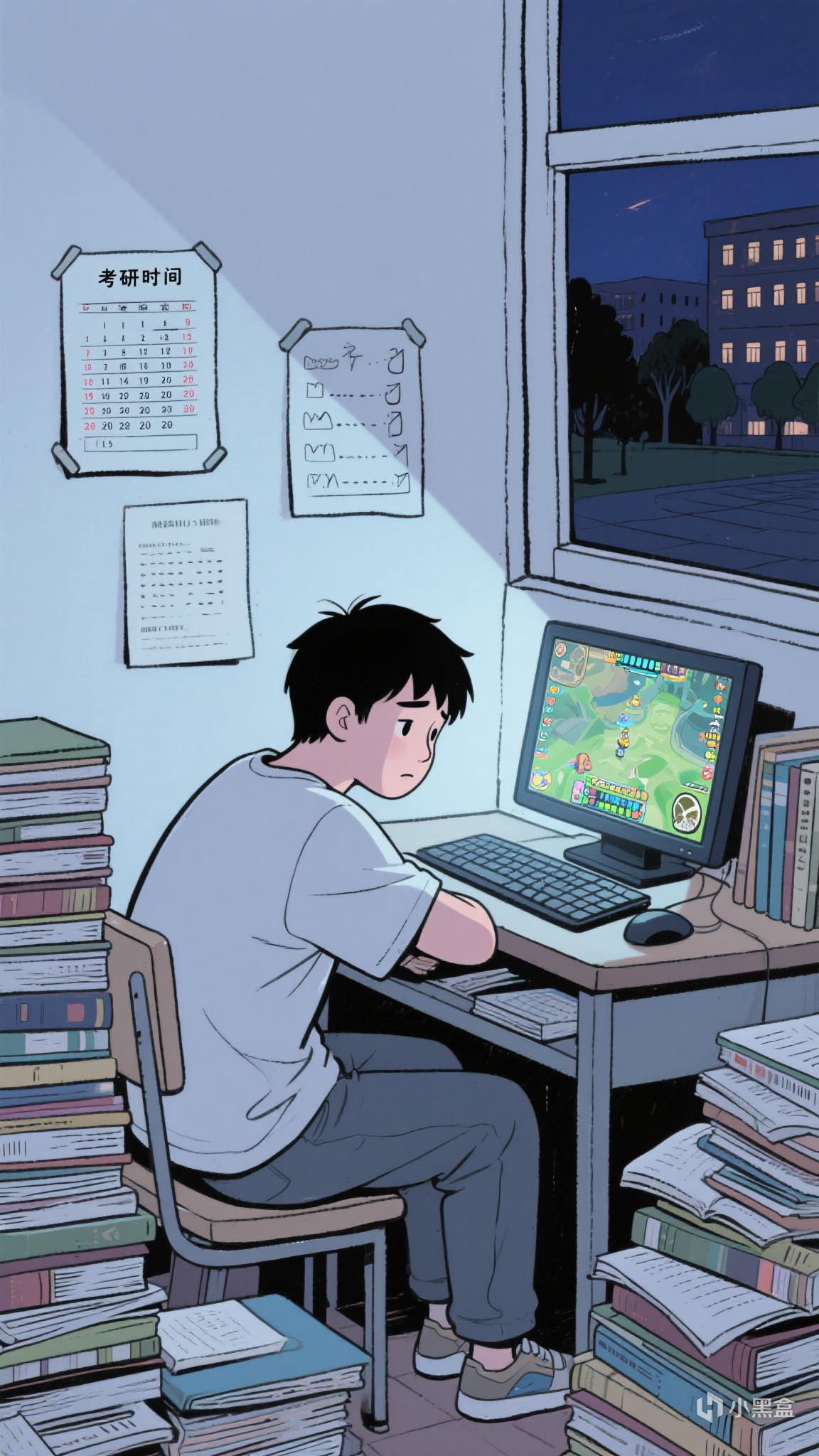

青年學生黨案例

20歲的大學生小李,身邊同學都在實習、備考研究生或學編程。打兩小時遊戲後,會想“這些時間本可以背單詞或刷題”,擔心落後於“卷王”同學。遊戲體驗被焦慮沖淡,甚至形成“玩得越久越後悔”的惡性循環。

小結:社會“唯效率論”讓休閒變成奢侈,玩家在娛樂後易產生“機會成本”焦慮。

2. 傳統文化中的“喫苦”與“奮鬥”倫理

中國的傳統文化中,“勤能補拙”“天道酬勤”等觀念深入人心,而“享樂”則常與“懶惰”“墮落”掛鉤:

儒家思想的影響:儒家強調“克己復禮”“自強不息”,推崇艱苦奮鬥,輕視純粹的娛樂。這種文化基因使得中國人對休閒活動(包括遊戲)容易產生道德上的自我批判。

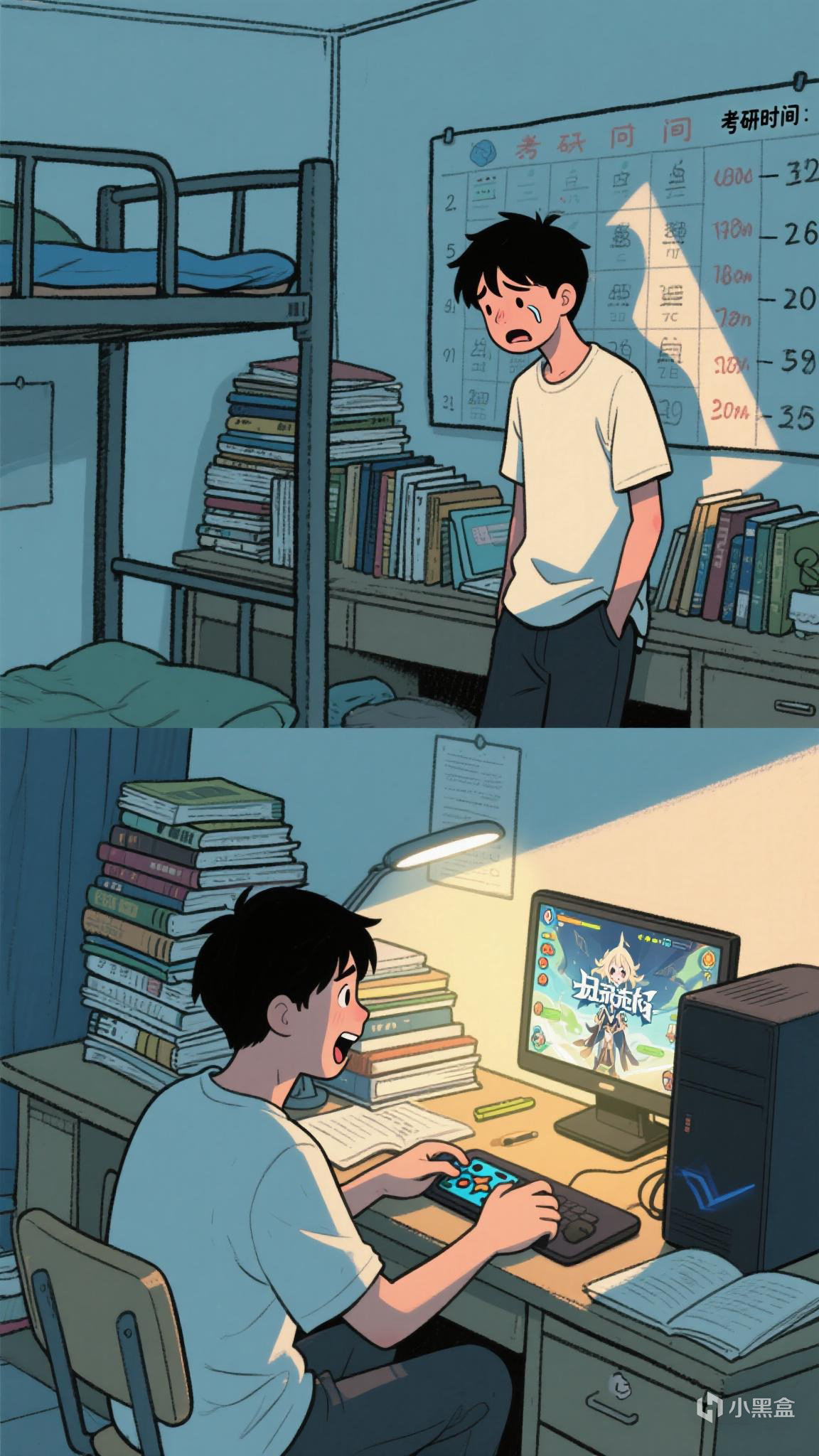

“休息羞恥”現象:近年來,“休息羞恥症”成爲熱議話題,許多人即便在合法假期中仍因休息而感到愧疚,認爲“無所事事”是可恥的。這種心態同樣延伸到遊戲行爲中,玩家在娛樂後可能產生類似的自責情緒。

中年上班族案例

張先生從小被教育“少壯不努力,老大徒傷悲”,父母認爲打遊戲=不務正業。即便已事業有成,仍覺得“休息=懶惰”,週末補覺都有負罪感。形成“工作-自責-更拼命工作”的循環,遊戲成爲短暫逃避,而非真正放鬆。

青年學生黨案例

小李的父母常說“考上大學就輕鬆了”,但現實是“考研/考公更卷”。遊戲時總想起父母“別整天玩遊戲”的嘮叨,即使成績不錯,仍覺得自己“不夠努力”。娛樂時無法全心投入,結束後加倍學習“彌補”,導致身心俱疲。

小結:傳統觀念將娛樂與道德掛鉤,玩家內化“娛樂可恥”思維,形成心理衝突。

3. 現代職場文化與“加班常態”

中國的“加班文化”盛行,進一步強化了“不配休息”的心理:

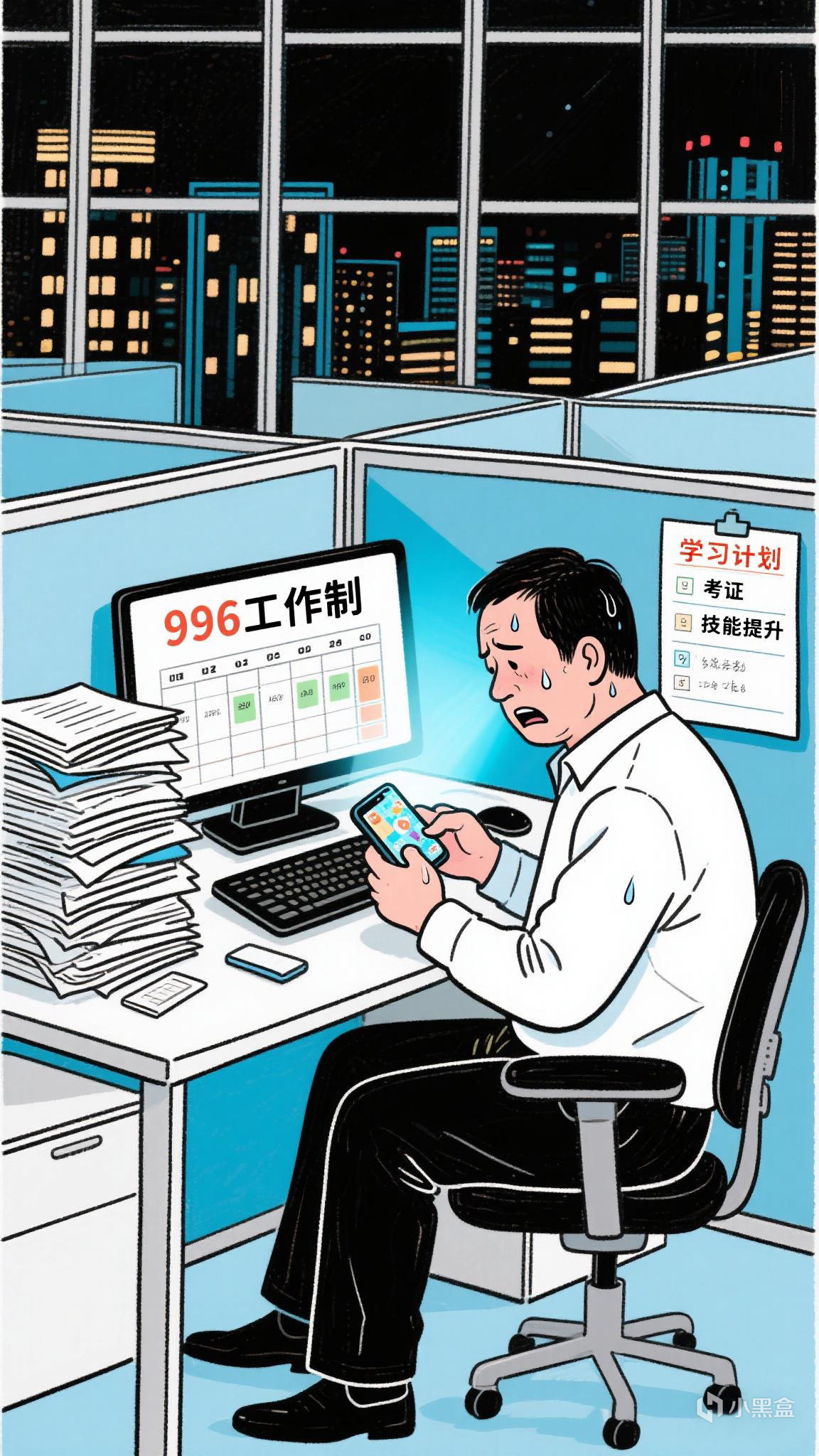

工作與生活的失衡:許多勞動者長期處於高強度工作狀態,甚至帶病上班。這種環境下,短暫的娛樂(如遊戲)可能被視爲“奢侈”,進而引發“我不該玩”的負罪感。

低基礎工資與加班依賴:部分勞動者收入主要依賴加班費,導致他們形成“不工作=沒錢=失敗”的思維定式。這種經濟壓力間接加劇了對休閒活動的排斥心理。

中年上班族案例

張先生公司盛行“996”,下班後仍要回消息,假期常被臨時工作打斷。玩遊戲時若突然來工作消息,會瞬間煩躁,覺得“連這點自由都沒有”。遊戲不再是娛樂,而是“夾縫中的喘息”,反而加重疲憊感。

青年學生黨案例

小李的學校“卷”績點,同學們凌晨兩點還在圖書館。短暫遊戲放鬆後,看到同學朋友圈曬學習打卡,立刻覺得自己“墮落”了。形成“報復性熬夜”——白天焦慮不敢玩,深夜偷偷玩,第二天更累。

小結:高壓環境使人無法真正放鬆,娛樂變成“偷來的時間”,而非合理休息。

4. 遊戲的社會污名化與道德焦慮

儘管中國遊戲防沉迷政策已取得顯著成效(如未成年人遊戲時長大幅下降),但社會對遊戲的負面認知仍存:

歷史污名:遊戲曾長期被貼上“電子鴉片”標籤,部分家長和媒體仍將其視爲影響學業和工作的“禍害”。這種社會輿論使得玩家在娛樂後可能產生道德焦慮。

自我規訓:即使沒有外部批評,玩家也可能內化這種污名,認爲“玩遊戲=不自律”,從而在娛樂後陷入自我否定。

中年上班族案例

張先生小時候曾被家長說“打遊戲沒出息”,現在雖已成年,仍覺得遊戲“不上臺面”。玩《黑神話:悟空》這類3A大作時,能稍微合理化(“這是文化產品”),但玩手遊仍覺得“低級”。享受遊戲時總伴隨“我是不是太幼稚”的自我懷疑。

青年學生黨案例

小李高中時因玩遊戲被班主任當衆批評“自毀前途”。即使大學沒人管了,玩遊戲時仍會想起那句“你這樣下去就完了”。形成條件反射式的愧疚感,尤其考試前玩遊戲會強烈自責。

小結:社會對遊戲的偏見被內化,玩家即便理性上認可遊戲價值,情感上仍難擺脫污名。

5. 心理機制:多巴胺刺激與事後認知失調

從心理學角度看,遊戲提供即時快感(多巴胺釋放),但結束後可能引發認知失調:

短期愉悅 vs. 長期目標衝突:遊戲中的成就感和現實中的目標(如職業發展)可能形成矛盾,導致玩家產生“我本可以做得更好”的後悔情緒。

“工具化休息”的誤區:許多人認爲休息必須“有意義”(如爲了更好工作),而純粹的遊戲或放鬆則被視爲“無價值”。這種思維模式放大了娛樂後的空虛感。

中年上班族案例

張先生玩《王者榮耀》連勝三局很爽,但退出後想起“PPT還沒改完”。“剛纔如果工作,現在早弄完了”,導致自我厭惡。陷入“玩時快樂,玩完後悔”的循環,甚至卸載又重裝遊戲。

青年學生黨案例

小李玩《原神》探索兩小時,關遊戲後想到“今天覆習計劃沒完成”。“我明明可以更有效率”,用熬夜學習“懲罰”自己。長期睡眠不足,遊戲和學習都效率低下。

小結:遊戲快感消退後,玩家易陷入“時間投資回報率”計算,加劇自我批判。

6. 代際差異與家庭教養方式

不同世代對遊戲的態度差異也影響了玩家的心理體驗:

老一輩的“奮鬥敘事”:許多父母成長於物質匱乏年代,習慣將娛樂與“不務正業”掛鉤。這種觀念可能通過家庭教育傳遞給下一代,使玩家在遊戲時潛意識感到“背叛”了父母的期望。

Z世代的矛盾心態:年輕一代雖更接受遊戲文化,但仍受社會整體價值觀影響,在享受遊戲的同時難以完全擺脫負罪感。

總結與建議

中國玩家的“時間浪費感”和休息羞恥心理,本質上是社會高速發展、傳統文化與現代價值觀碰撞的產物。要緩解這種心態,可能需要:

社會層面:推動“工作-生活平衡”文化,減少無效加班,提升基礎工資,讓勞動者真正享有休息權。

文化層面:重新定義“休息”和“娛樂”的價值,承認其對於心理健康的重要性,而非僅視其爲“充電”工具。

個人層面:

中年上班族:設定“無罪惡感娛樂時間”(如每週兩小時專屬遊戲時段)。

青年學生黨:採用“番茄工作法+遊戲獎勵機制”(學45分鐘,玩15分鐘)。

最終,遊戲和休息本應是生活的自然組成部分,而非需要“贖罪”的行爲。只有當社會整體放鬆對“效率”的過度崇拜,個體才能真正擺脫這種心理負擔。

以上就是田園犬爲大家整理的玩遊戲時爲什麼會有負罪感的大體內容啦!

有沒有說中你呢?歡迎一起討論哦~

希望大家都可以在繁忙的工作後,都能給自己的快樂一點時間。

那麼本篇就到這裏啦!我們下次再見~baibai~

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com