沒座!

四川芬達,一個以模仿爲主的二人組合。

當然,“阿芬和阿達”是最近才定下來的名字與固定隊伍,此前始終由四川芬達作爲主角,輔以飛行嘉賓的形式來拍攝視頻。

起初,他們的視頻還是模仿各路網紅,拍攝一些劇如本的正能量小短劇,又或者模仿帶貨直播間的形式,在視頻中搞些誇張的表演,以此來“揭祕”某些“探店達人”或“帶貨主播”——而他們主要“針對的”,其實就是一個名爲“四川可樂”,據傳身價早已過億的知名帶貨網紅。也因此,他們的賬號名才叫作“四川芬達”。

但早期這些視頻並沒有讓他們一炮而紅。真正讓他們出圈,並被更多人窺見的,是他們轉型後的“模仿明星”,以及“被模仿者”楊坤的一紙訴狀。

越有特點的歌手,就越容易被模仿。只需要抓住特點大書特書,便可以讓觀衆知曉模仿對象究竟是誰。而四川芬達模仿的,正是自帶不少黑梗,唱歌特點鮮明的楊坤。

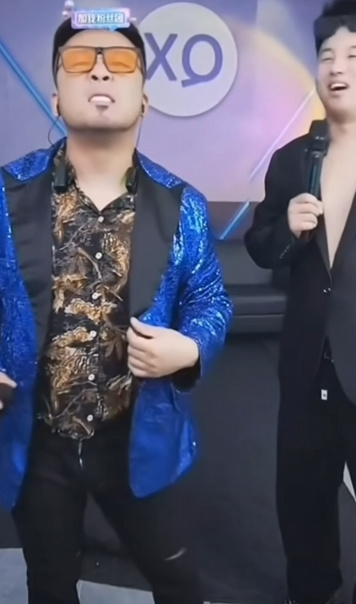

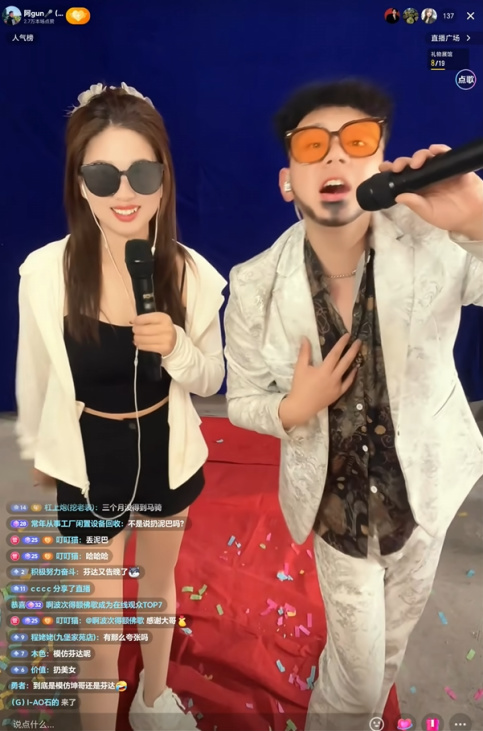

在四川芬達的直播中,被稱作“阿坤”的男子戴着墨鏡,竭力擠出沙啞的嗓音來翻唱歌曲,從經典兒歌到流行音樂無所不包,這也讓他的表情顯得極度誇張,一種奇特的反差感便油然而生。

動作上就更爲傳神,特別是腳尖點地瘋狂折磨地毯的行爲,將“楊坤一邊唱歌一邊碾菸頭”這一流傳已久的模仿祕籍,演繹得淋漓盡致。而邊唱歌邊掛擋起步調整蛋道的細節,也被其完美呈現。

除此之外,他唱歌時的各種表現,甚至在“原版”的基礎上更進一步——不光是狀態上的誇張,還有各種令人印象深刻的玩梗。像是用一句堪比標點符號的“沒錯”在每句歌詞之間取消後搖,沙啞的發音又使其聽起來充滿遐想空間,這便被不少人聯想到楊坤去年開的一場演唱會——在那場演唱會中,雖然開票售罄,可實際卻空出一大片座位來,成了“沒座”。

總之,即便四川芬達所模仿的每一個特點,都不能說是完全到位,不過當這些相似性組合到一起後,還是會讓每一位觀衆意識到,這究竟是在模仿誰。

但模仿明星這事實在是太常見了。前幾年大批“仙人指路”的高仿複製人,或更早期電視節目中的“明星模仿秀”,早已讓不少人藉此喫到大把流量。可爲何這一次就出圈成這樣,還引得楊坤本人出手?

原因無他,四川芬達整的活太狠了。在互聯網上想火,你得有活,而這位被稱作“阿坤”的模仿者,隨隨便便就能弄出不少出圈級狠活。

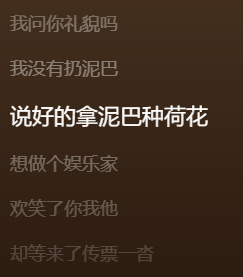

在楊坤曾演唱過的歌曲《泥巴》中,有這樣幾段歌詞:“他們朝我扔泥巴,我拿泥巴種荷花,他們朝我扔石頭,我拿石頭砌小樓,我不閃躲,我眼裏只有花朵。”雖說整體上表現得還是一種樂觀的態度,可作爲歌詞確實有那麼一點抽象。而“阿坤”也抓住了這一點,開始瘋狂發散思維。

只見阿坤用沙啞的嗓音唸完這兩句歌詞,接着說“他們扔啥,阿坤接啥”,於是便有了“他們朝我扔白菜,我拿白菜炒盤菜”“他們朝我扔雞蛋,我拿雞蛋做蛋炒飯”“他們朝我扔菸頭,我撿起菸頭抽兩口”的千古金句,而“哦哦哦哦哦”的神祕吟唱和聽上去像是“我不是阿諾”的“我不閃躲”,更讓整段演出顯得荒誕。

更神人的造句還在後面,一旁的人問阿坤:“他們要是朝你扔粑粑怎麼辦?”而阿坤淡然回應:“他們朝我扔粑粑,我拿粑粑做蛋撻,哦哦哦哦哦”稍加思索後,還成功實現了一題多解——“他們朝我扔粑粑,我拿粑粑做比薩”,可以說廚藝非常好了。

而在肢體上,當“阿坤”演唱諸如《死了都要愛》之類需要強勁高音的音樂時,過大的後坐力往往會讓其原地栽倒,身體僵硬在地上動彈不得,只能讓旁人想辦法撈自己起來。

很明顯,即便這只是一個模仿者,但也能通過模仿的手段輕易讓觀衆產生移情。舞臺上光鮮亮麗的明星面貌,在此刻變成了“扔粑粑”“隨地摔跤”的低俗惡搞形象,這種狀況所帶來的情緒宣泄,的確能滿足不少觀衆的發泄欲,也足夠娛樂化。

只不過,整件事的發展,還需要一個將事態繼續推進下去的催化劑。如今我們看到,楊坤的一紙訴狀,正是起到了這一作用。

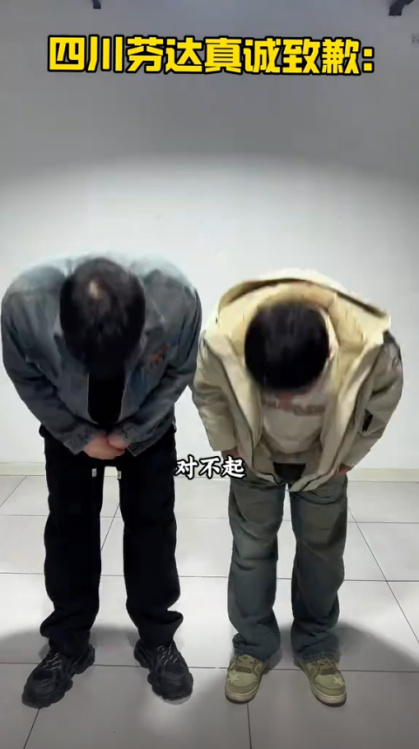

在今年三月份,四川芬達發佈了一則“公開道歉”視頻,聲明自己收到了楊坤的起訴狀,並表示他們並沒有故意對楊坤的形象進行惡搞,視頻內容也僅僅是以搞笑爲主,且並未指名道姓地說是在模仿楊坤。

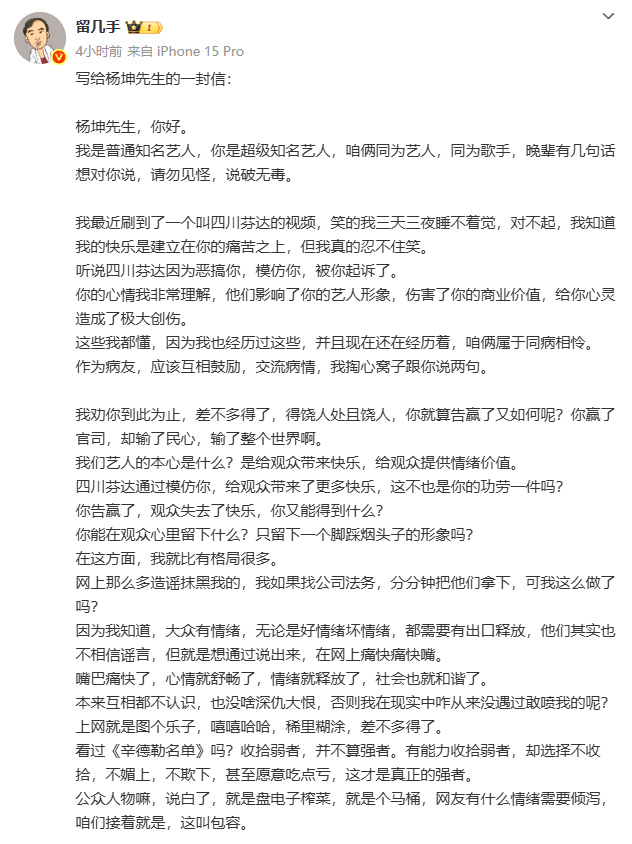

但在這之後,二人非但沒轉換賽道,還用“音樂人”的方式,正面出歌硬剛楊坤。在這首可以被稱爲Diss track的《你禮貌嗎》中,不少歌詞都顯得格外針對,字裏行間滿是對自己遭遇的不忿。

他們在介紹歌曲時,還特地提及“如果你要是喜歡這首歌,歡迎隨意拿去翻唱改編,我們不會起訴你”,看起來的確像是對楊坤的貼臉開大。

總之,被楊坤本人起訴這件事,給他們帶來的並非警告,而是流量密碼。他們甚至能將其作爲“出圈”方式,讓更多人在楊坤與四川芬達間的爭端中,知曉模仿者“阿坤”的存在,這也不失爲一種碰瓷營銷。

其實在一開始,不瞭解情況的網友們還是以看樂子爲主,不能說是支持四川芬達,也能說是中立態度。就像評論區中有人調侃的那樣:“楊坤老師氣得半夜被窩裏偷偷唱了兩句,發現一模一樣。”

無論是這幾年裏楊坤演唱會的冷清,還是楊坤與刀郎之間的“故事”,這都是讓楊坤在網友們口中風評變差的原因。此前在《中國好聲音》中誇下海口的“32場”演唱會,更是經久不衰的老梗。這就讓楊坤其人自帶一種傳奇色彩,而四川芬達的出現,恰好成了不少網友想要調侃楊坤的嘴替——於是,看樂子的心理便佔據了主流,他們玩着相關的梗,搞出了一大批有趣的表情包。

但在四川芬達堪稱貼臉開大的碰瓷營銷後,主流的輿論則開始傾向於楊坤本人,而非模仿者四川芬達。畢竟,楊坤其實也沒做錯什麼,反倒是四川芬達的模仿秀實在太過抽象,雖然句句不談楊坤,可每招每式都來自楊坤,說跟楊坤無關實在是太過牽強。

更何況,這種碰瓷營銷也讓不少調侃向上轉移,從模仿者阿坤到了楊坤本人身上。從發佈日期可以看出,在近些日子裏,楊坤此前的不少相關視頻被重新翻出,並被打上了一絲戲謔的氣息。網友們嘲諷的是“阿坤”嗎?是也不是。網友們嘲諷的是“楊坤本人”嗎?是也不是。網友們是在用消解崇高與解構權威的方式獲取快樂,但無論如何,“阿坤”的種種行爲也讓楊坤本人的形象遭受了一定的損害——對楊坤來說,認爲這是惡意醜化的確不爲過。

此前,倒是也有類似的“醜化明星以至於本尊忍無可忍的案例”,或許可以給這次事件帶來一些參考——比如經典的“王寶強起訴王寶弱”。

由於長相酷似王寶強,王寶弱成功把握住了這一財富密碼,並一步一步升級,將自己整出的狠活,從單純的模仿王寶強,到各種直播連麥,再到找來一個酷似王寶強前妻馬蓉的女助理“牛榮”,最後直接一步到位表演與馬蓉連麥。

這一層層的加碼下,王寶弱成功將自己從“模仿秀”升級到了“醜化他人形象”,最終在被王寶強本人警告後,發佈了嚴肅的道歉視頻。雖然王寶強說過:“網絡上模仿我的人很多,有些人還賺到了錢,我覺得這樣也不錯,只要他們不拿着我的形象商演或者破壞,能掙口飯喫也挺好的”,但像王寶弱這種純揭別人傷疤的惡搞,確實會讓人覺得過分。

所以,如今在對四川芬達的評價中,才更多以批評爲主。在看完“朝我扔粑粑”,乃至比“扔粑粑”還獵奇的大批“作品”後,對楊坤的調侃也近乎變爲同情。

而風評的下降、流量的下滑,以及直播間的封禁,也促使四川芬達在近期再次選擇道歉。他們開啓了一場直播,向觀衆澄清種種原因,說着曾經拍攝正能量視頻的歷史,講述着在互聯網上沒有引路人的不易,總而言之一句話——他們是由於無知才犯的錯,希望觀衆能夠理解。而這次直播,也被稱作“他們不是知道錯了,而是知道害怕了。”

只可惜,無知永遠不能成爲犯錯的理由。這場以道歉爲主題的直播才進行一半,超管就趕來將直播間封禁。如今,連平臺都拋棄了他們。

顯然,即便楊坤此前有不少能夠被調侃的黑料,但就事論事來說,在這次事件中,他必然擁有以法律武器追究責任的權利。或許在另一個世界線裏,存在這樣一個“坤哥”,大膽地接受各種惡俗的調侃,並親自把這些梗玩上個兩年半。但在這個世界線裏,楊坤對四川芬達的追究是合情合理的。

到這裏,其實關於這件事就已經不需要更多的討論了。互聯網上的觀點永遠不會完全一致——此刻,既有人同情“阿坤”,也有人反對“阿坤”,更有無數樂子人看着這一切爭端,唯有訴諸法律才能得到最終的結論。照理來說,可以用一句“網絡太混沌了”來感慨一番,但我並不打算就此收尾。

如果我們再往深處想,一個比“模仿”與“惡搞”之間的關係還要關鍵的問題便會浮現出來:“四川芬達”爲何會變成這樣,以至於驚動正主的?

或許是法律意識的淡薄,令他們無法把握“模仿”與“惡搞”的界限;也或許是衆多“前輩”的誘惑,令他們欲求以“複製人”賽道賺波快錢。但歸根結底,即便他們不知道自己究竟在做些什麼,他們也知道,唯有迎合觀衆的需要,將自己的表演變得更加吸引眼球,才能收穫更多的粉絲。

正如他們在直播中所說的那樣,模仿者“阿坤”早年間曾在二人轉學校學習過,也嘗試拍攝過各種正能量短片,但仍舊有一身才華沒表現出來,只有搞抽象、搞低俗才能獲得流量。這就是景觀社會,或者說奇觀社會的面貌。在這個符號勝過實物,副本勝過原本,現象勝過本質的網絡環境下,追逐流量的他們成了單向度的人,在商品的包裝、展示和消費,以及媒介文化面前失去了自主能力——最終徹底被流量反噬。

無論是“王寶弱”還是“四川芬達”,他們都從“正常的模仿”一步一步走向了“驚動正主”,走向了法律意義上的侵權。而他們的熱度也隨之水漲船高,直至頂峯被徹底封禁。他們被流量挾持,又被流量拋棄,這已經成爲一個典型的公式,甚至還會吸引來模仿者的模仿者,企圖將這股足以令人翻身的流量據爲己有。

而讓獲取流量成爲網紅乃至明星們唯一追求的,則是娛樂至死的風氣。有這樣的一種說法:“作爲明星,私生活早已隨同他的影視作品、廣告、唱片、演唱會等一起銷售出去了。明星唱那麼幾首歌,露那麼幾下臉,拿到的是非常驚人的回報,這裏很大一部分正是明星隱私的價格。”當娛樂化佔據上風,一切都是娛樂——麻木與冷漠成爲常態,宣泄的刺激纔會吸引人的注意。“扔泥巴”不夠用,那就“扔粑粑”,“扔粑粑”不好玩,那就看“扔泥巴”的人舉報“扔粑粑”的人。這些戲劇性要素的不斷增長,最終會將主體壓垮,使其淹沒在信息和媒體的世界裏。

在這個世界裏,大衆尋找的不是意義,而是奇觀。

所以你還可以見到,在四川芬達的最後一次道歉直播中,其實沒多少人真正關注道歉,反倒是直播間外的人,討論着四川芬達的是是非非。直播間裏,觀衆們只是刷着“沒錯”之類的梗,想看他們在直播間裏再演一次丑角——無論是唱“扔粑粑”的“阿坤”,還是“被起訴”的“四川芬達”,這都是受衆們絕佳的消費品。

這樣的情況,已然不是網紅帶來流量,而是流量造就網紅。在娛樂至死的系統性矛盾下,只會有越來越多的人以種種手段攝取流量,並想方設法吸引他人注意。如今,模仿已經打不過惡搞。而未來,惡搞又是否會被更低下限的行爲所代替?這我們就不得而知了。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![[cube_超人]給我來點爺們兒用的香!](https://imgheybox1.max-c.com/bbs/2025/04/21/e46f2d7bce4b878289330d7d04856c3e.jpeg?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)