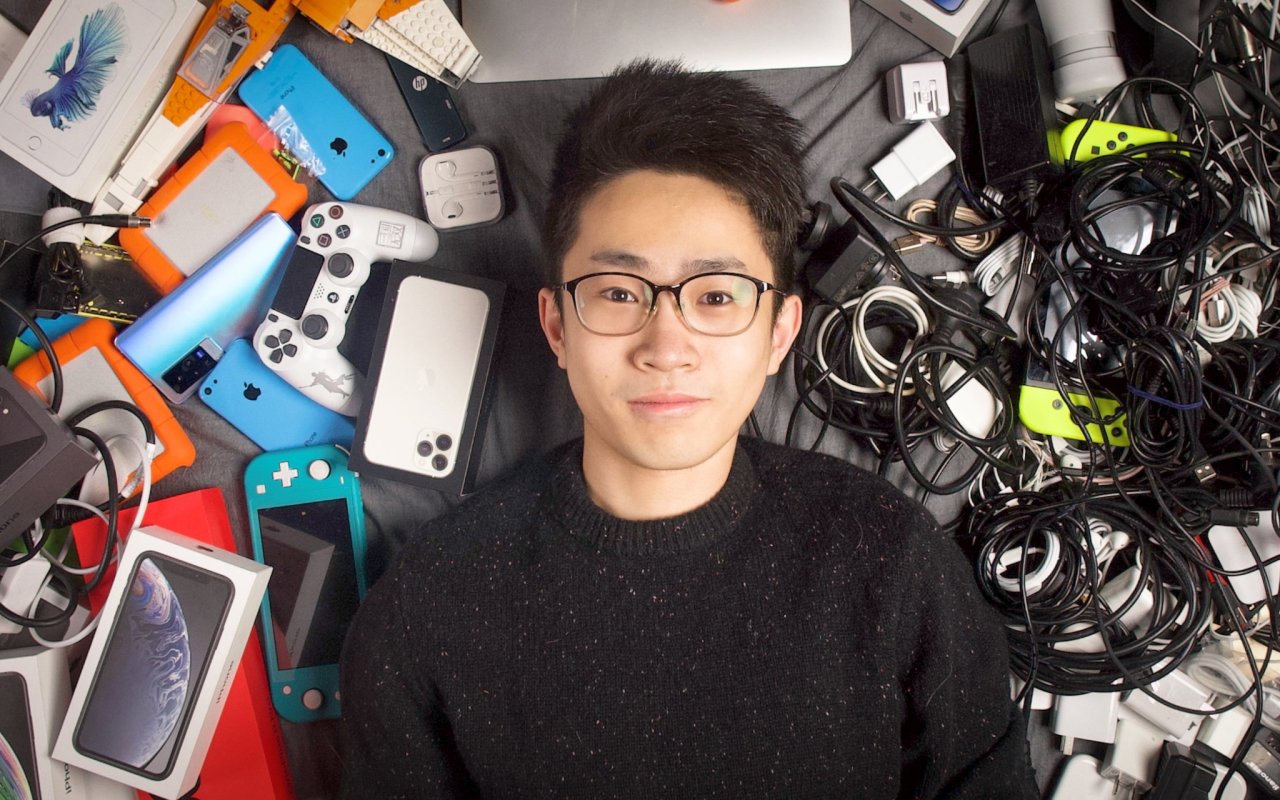

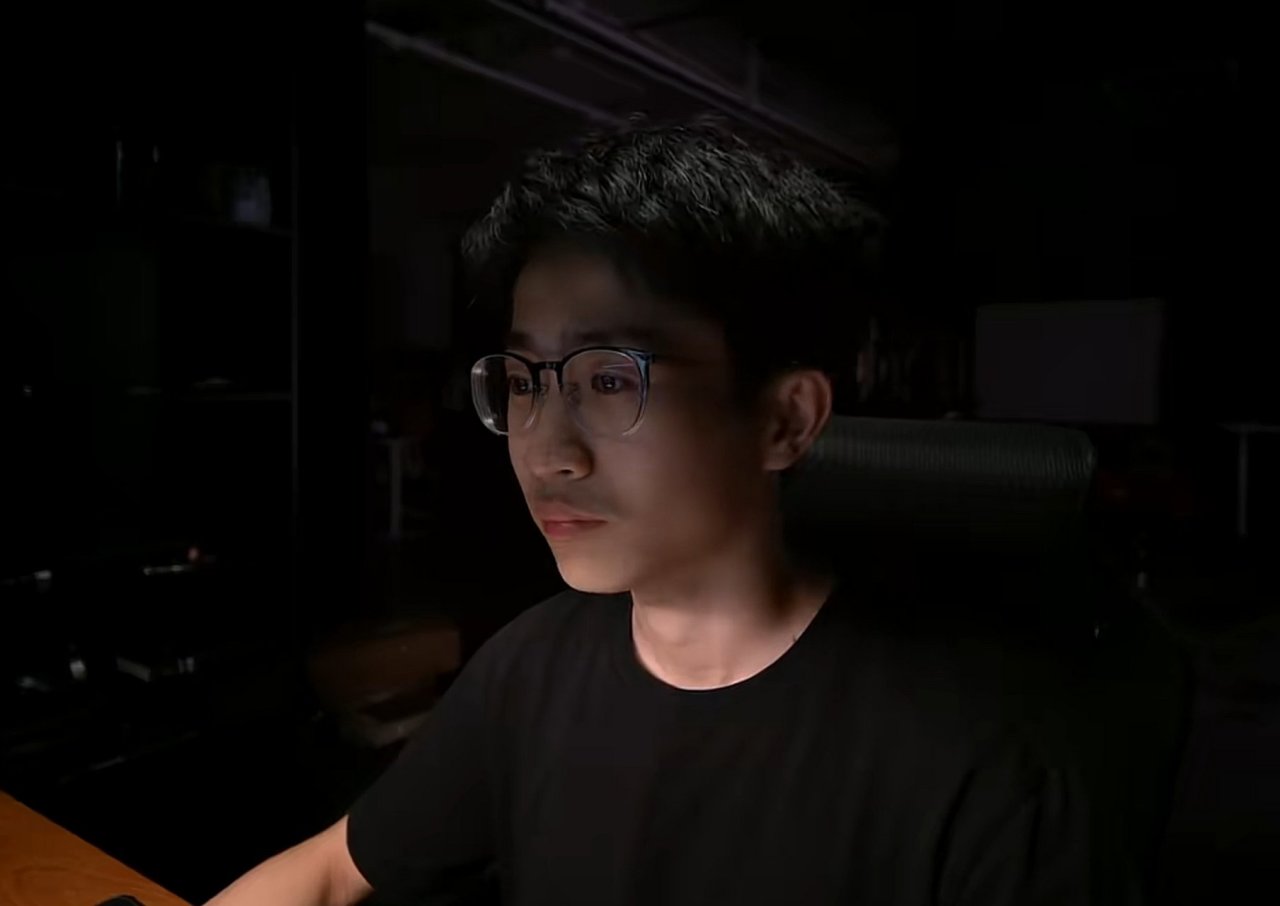

最近,知名數碼博主何同學(本名何世傑)因在社交媒體分享“拒絕網約車司機索要好評”的經歷,意外引發了一場關於社交禮儀、個人原則的全民熱議。有人說他“太冷漠”,也有人誇他“夠勇敢”,更有網友犀利調侃:“你求觀衆三連時咋不拒絕呢?”這場爭議究竟因何而起?背後又折射出哪些社會心理的微妙變化?讓我們從多個角度拆解這場風波。

一、事件回顧:一句拒絕,爲何掀起千層浪?

4月11日晚,何同學在社交平臺發文稱,自己過去面對網約車司機的好評請求時,總是習慣性答應卻轉頭忘記,如今決定“除非服務特別好,否則直接拒絕”。他將此視爲克服“討好型人格”(總想迎合他人、不敢說“不”的性格)的鍛鍊方式。

此言一出,迅速登上微博熱搜第一。網友反應兩極分化:有人支持他“敢於做自己”,也有人批評他“不近人情”。爭議發酵後,何同學刪除了相關言論,但討論熱度持續蔓延。

二、爭議焦點:拒絕好評,是“勇敢”還是“刻薄”?

支持派觀點:

1. 打破“討好型人格”的枷鎖

許多網友爲何同學的坦誠點贊,認爲生活中太多人因害怕得罪人而違心迎合。比如朋友聚餐時硬着頭皮喫辣、同事請求幫忙時犧牲自己的時間等。何同學的“拒絕”像一面鏡子,照出了大衆在社交中的普遍困境。

2. 拒絕虛假,提倡真實反饋

部分人認爲,盲目給好評會稀釋評價系統的價值。如果乘客都因“不好意思”而違心好評,司機可能失去改進服務的動力,最終損害行業良性發展。

反對派觀點:

1. 忽視服務行業的艱辛

司機每天長時間工作,收入與好評率掛鉤,一句“不想打”可能直接影響他們的生計。有網友反問:“如果司機服務沒有大問題,何必吝嗇一個舉手之勞的好評?”

2. 社交禮儀的邊界模糊

有人認爲,口頭答應卻未兌現雖不完美,但直接拒絕可能讓雙方尷尬。尤其對於服務者,委婉處理更顯尊重。

三、雙重標準?網友的犀利類比

爭議中,最尖銳的質疑來自何同學的身份:作爲一名博主,他常在視頻結尾呼籲觀衆“一鍵三連”(點贊、投幣、收藏)。網友調侃:“你要求觀衆三連時,和司機要好評有啥區別?”

這種對比引發更深層思考:“索取認可”是否天然帶有雙標屬性?

司機求好評是爲了生存,博主求三連是爲了流量,兩者本質都是希望獲得他人肯定。

有網友建議:“如果真想鍛鍊勇氣,何不對合作品牌或蘋果CEO庫克直接說‘不’?”

四、從個人到社會:如何平衡“真誠”與“禮貌”?

這場爭論看似圍繞“好評”,實則觸及現代社交的核心矛盾:如何在表達真實自我的同時,不傷害他人的感受?

1. “討好型人格”的普遍性

心理學研究表明,許多人因害怕衝突或渴望被喜歡,習慣性隱藏真實想法。何同學的嘗試,戳中了這類人羣的痛點。

2. 評價體系的信任危機

無論是網約車還是外賣平臺,“索要好評”已成行業潛規則。但當“求好評”變成強制任務,反而讓評價失去參考價值,甚至引發消費者反感。

3. 公衆人物的言行放大效應

何同學作爲擁有數百萬粉絲的博主,一言一行容易被放大解讀。此前,他因視頻涉嫌抄襲爭議多次道歉,此次事件再次暴露了網紅身份的雙刃劍效應。

五、這件事教會我們什麼?

1. 拒絕需要“技巧”

直接說“不”雖顯真誠,但若能加上解釋(如“我會根據體驗如實評價”),或許更易被接受。

2. 共情是化解矛盾的關鍵

司機希望好評是爲生計,乘客追求真實是爲權益,雙方若能互相理解,矛盾自會減少。

3. 警惕“自我合理化”陷阱

克服討好型人格值得鼓勵,但若以“鍛鍊勇氣”爲由忽略他人感受,可能陷入另一種極端。

何同學的爭議,像一塊投入湖面的石子,激起了關於社交邊界、評價倫理、公衆人物責任的層層漣漪。或許,我們不必急於站隊,而是藉此反思:在快節奏的現代生活中,如何既保持真誠,又心懷善意?下次遇到司機求好評時,你會怎麼做?歡迎在評論區分享你的觀點!

此文僅供參考,不喜勿噴

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com