深夜看罷《首爾之春》,恍惚間似有軍靴踏過書房的木地板。這部以1979年韓國軍事革命爲底色的影片,既非簡單的正邪對抗,亦非熱血的英雄敘事,倒像一柄冰冷的手術刀,剖開了權力肌理中最隱祕的毛細血管。

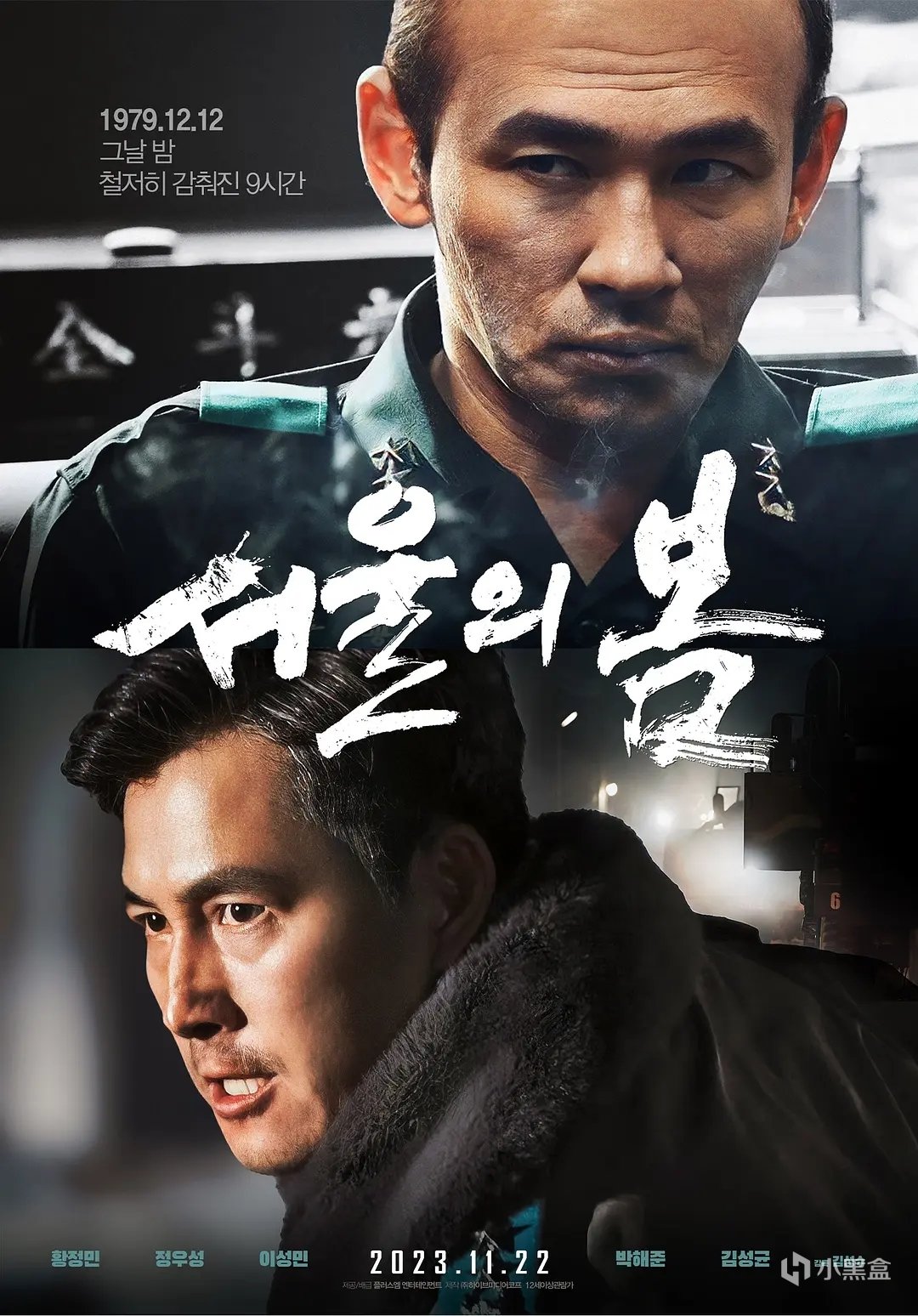

1979年的“雙十二革命”是韓國曆史的一頁血色記憶,而《首爾之春》正是聚焦這場叛亂的政治驚悚片。由黃政民、鄭雨盛、李聖旻等實力演員加盟,這部電影不僅再現了那段歷史的權力紛爭,更深刻揭示了理想主義的脆弱與權力運作的冷酷荒誕。

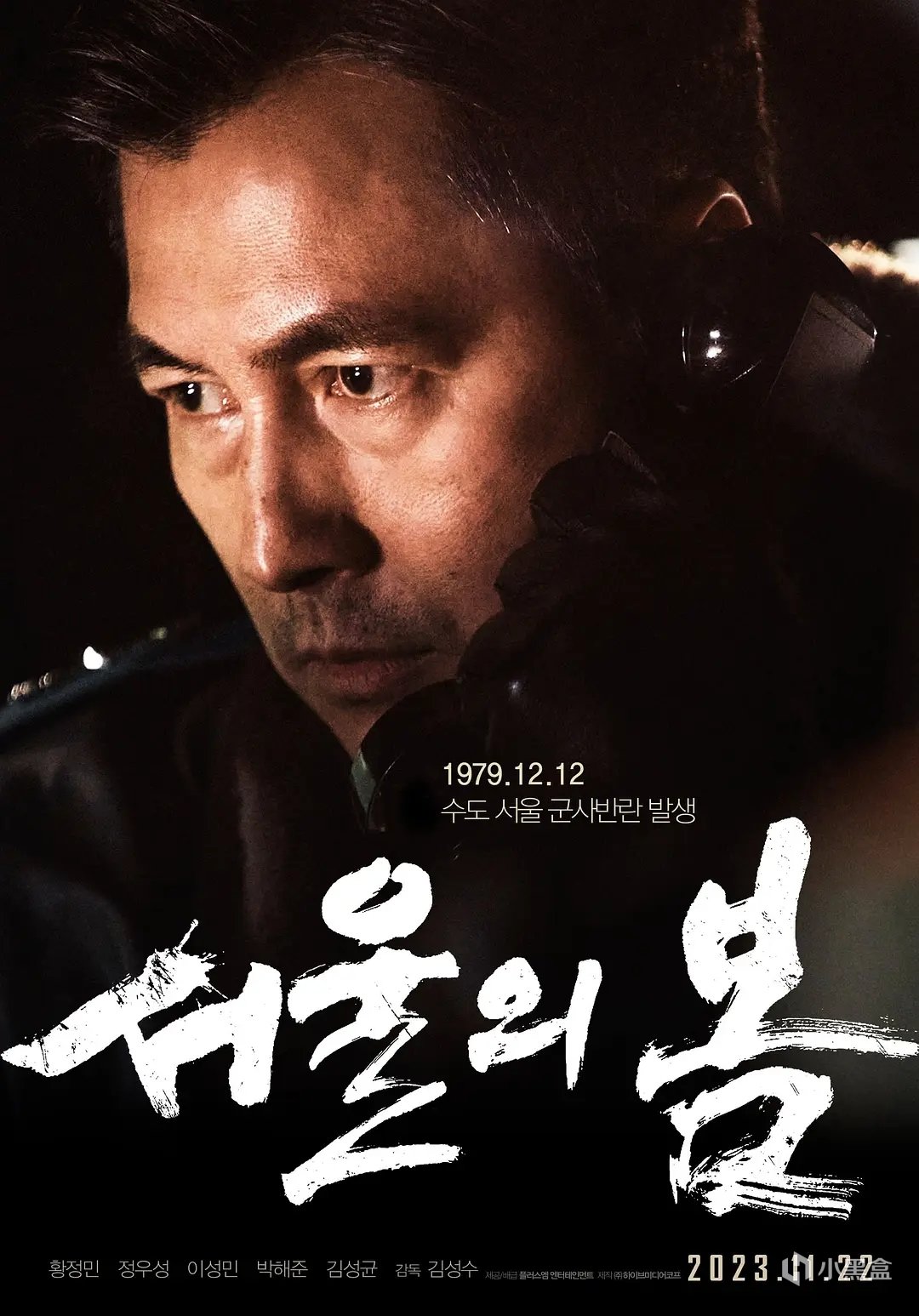

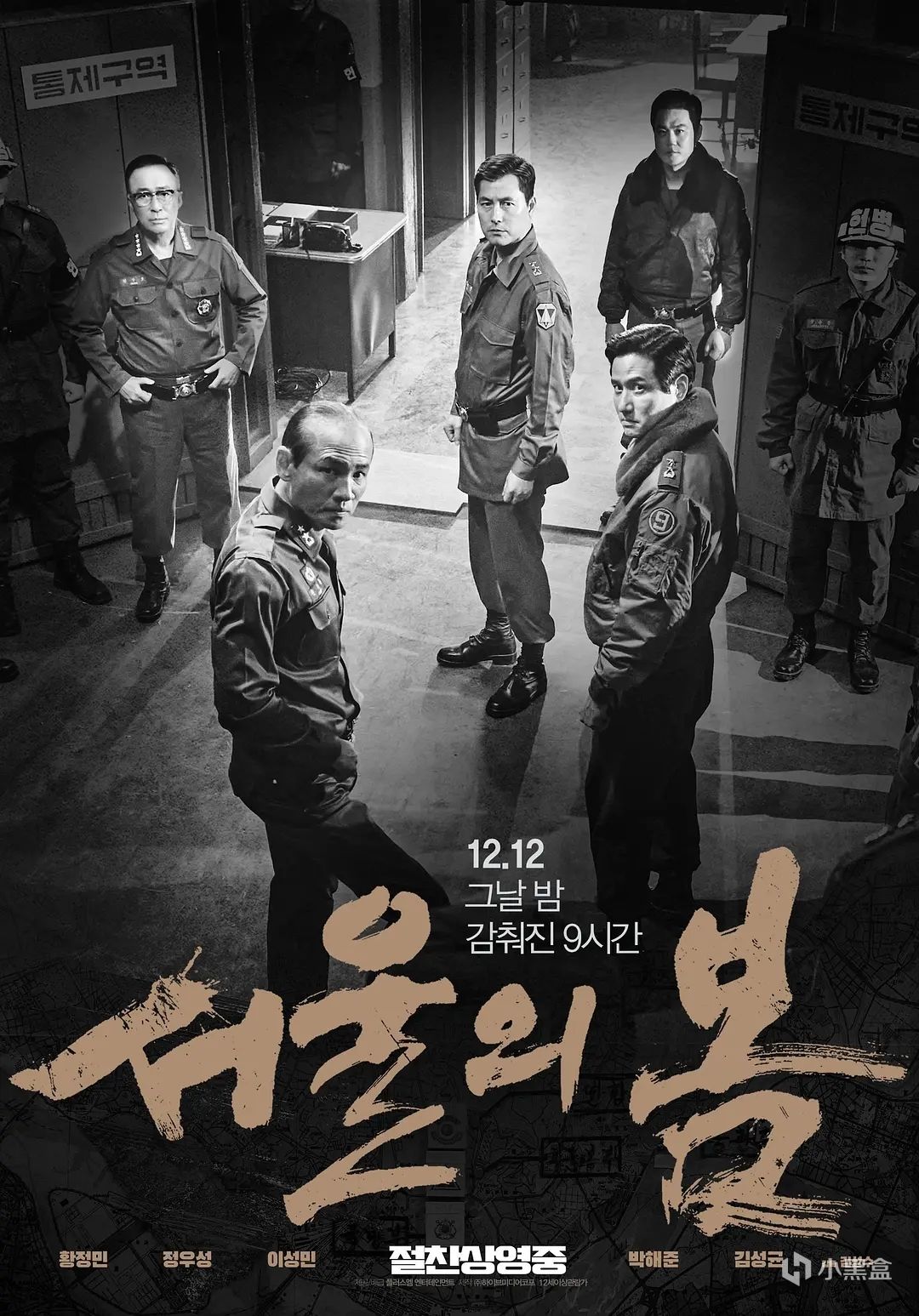

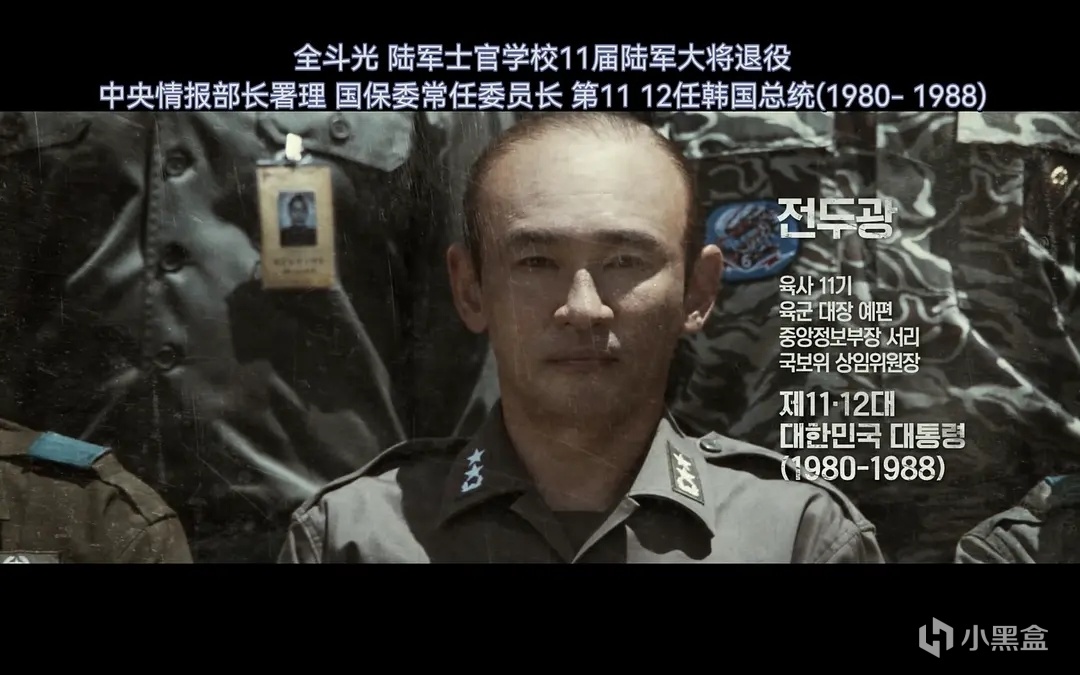

影片以全斗煥(角色以韓國前總統爲原型)策劃的革命爲核心,強調他如何通過軍隊等級對國家權力進行顛覆。而作爲對立面的戒嚴司令李泰信(原型爲張泰玩)則孤身對抗,只爲捍衛理想與秩序。這場正邪交鋒並未簡單地貼標籤,而是用緊湊的敘事與冷峻的畫面,刻畫出那個時代的複雜人性與腐朽體制。

第一觀感: 電影節奏非常緊湊,懸念層層推進,觀影過程中像被一雙無形的手死死攥着,壓抑而充滿張力。黃政民飾演的全斗煥既狡黠又令人不寒而慄,而鄭雨盛將李泰信的失敗塑造得令人痛心。雖然人物塑造略顯單薄,但無損其商業性與思想性的雙重優勢。這是電影對權力運行與人性掙扎的一次冷峻審視,值得一看。

作品相關信息

黃政民(飾全斗煥): 韓國影壇的實力派之一,代表作《老手》《新世界》。他在片中通過細膩的表演詮釋了全斗煥的複雜性,尤其他那冷峻的眼神和無形的威壓感,勾勒出了這個角色的野心深不可測。

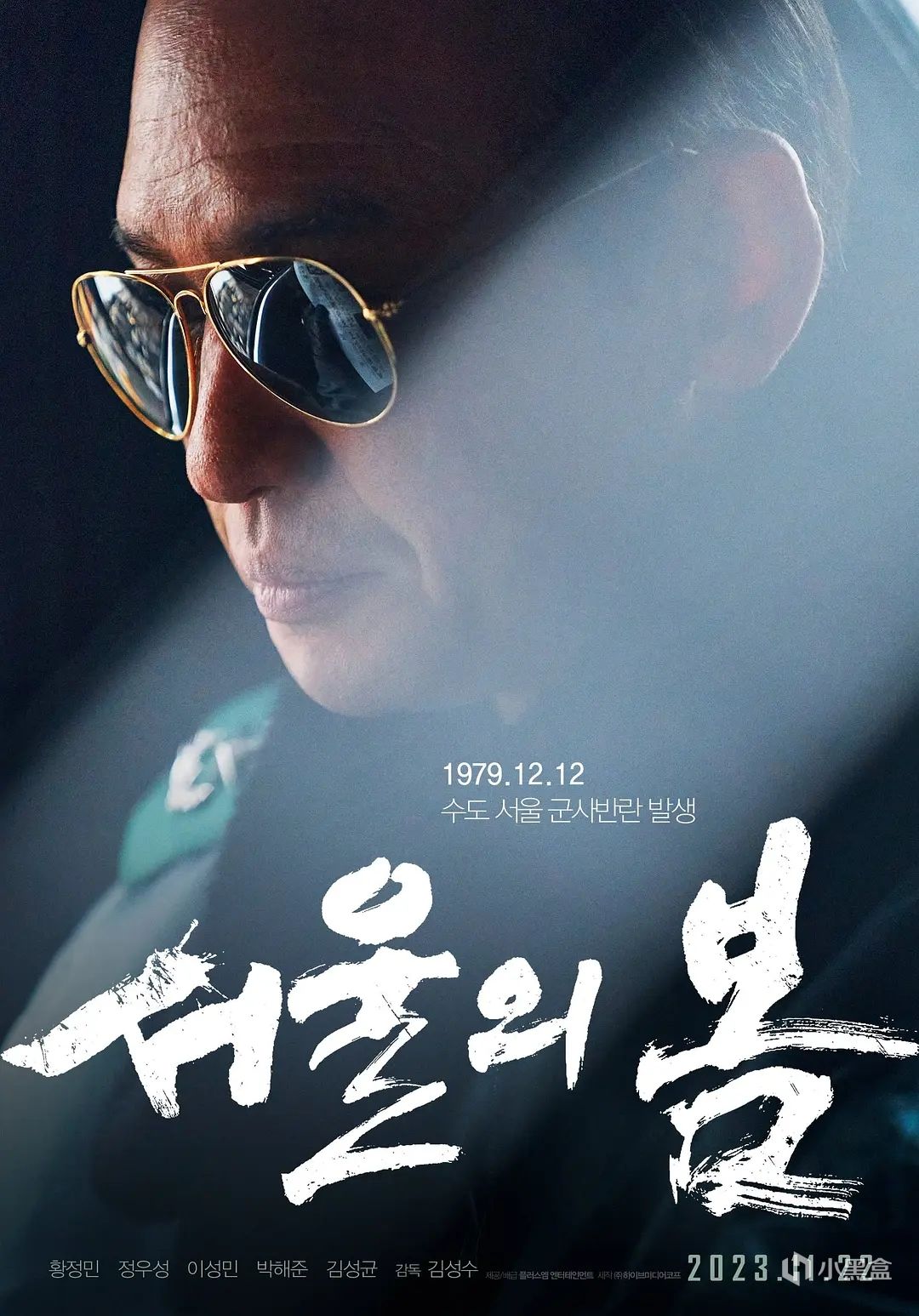

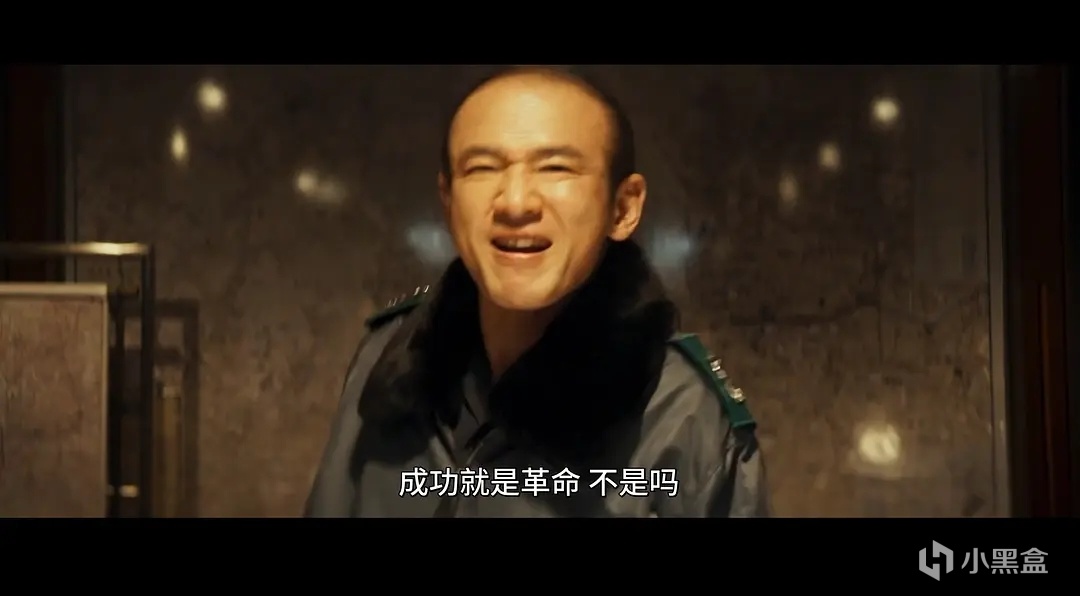

黃政民飾演的全斗煥,堪稱東亞權謀文化的活體標本。這個角色令人脊背發涼之處,在於他完美踐行了馬基雅維利的箴言:"被人畏懼比受人愛戴安全得多。"

鄭雨盛(飾李泰信): 他的硬漢形象總能帶來視覺衝擊,但這次在強硬中融入了理想主義者的悲涼與無助,使角色更加有深度。

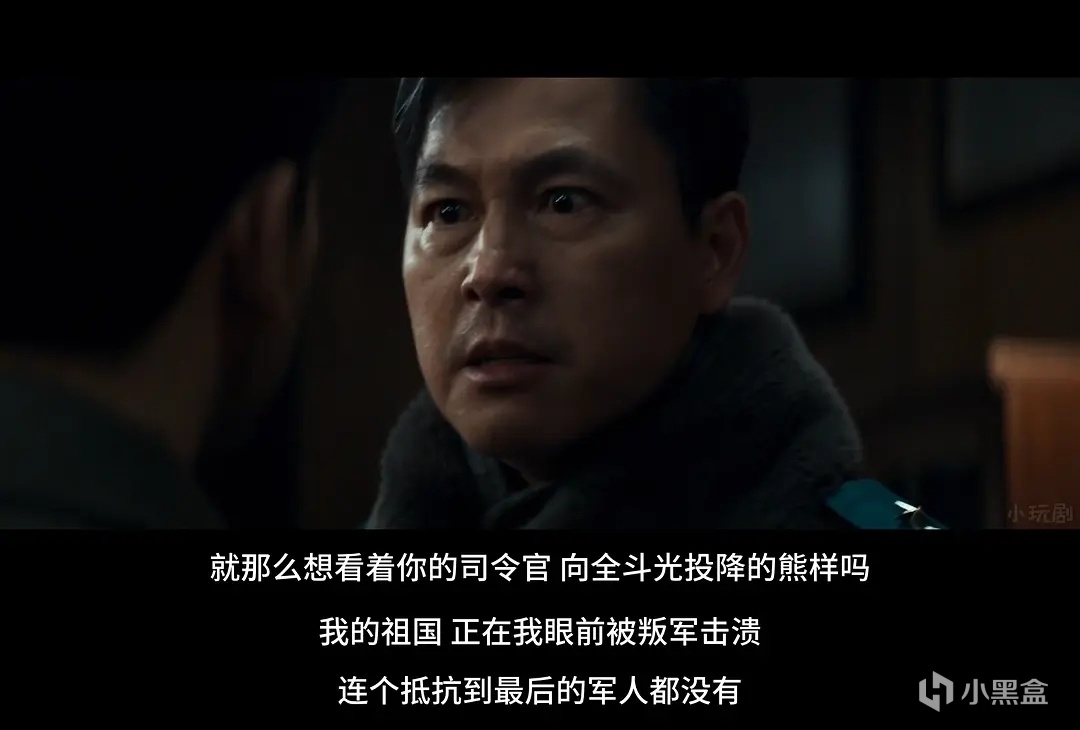

鄭雨盛塑造的李泰信將軍,像極了唐吉訶德衝向風車的剪影。他的失敗不是某個決策失誤,而是整個民主轉型期改革派困境的縮影:在密不透風的軍事官僚體系中,清流注定被濁浪吞沒。

李聖旻(飾盧泰愚): 戲份雖然不多,但他把盧泰愚在權力遊戲中的搖擺和隱忍詮釋得精準到位,讓這個角色點睛了整個革命脈絡。

影片風格偏冷峻,畫面色調多爲暗藍和灰色,交織着壓抑與權力的冷酷。看似有些《南山的部長們》的影子,但它更加註重動作戲份與內在衝突的融合。整體上是視覺與心理共同發力的佳作。

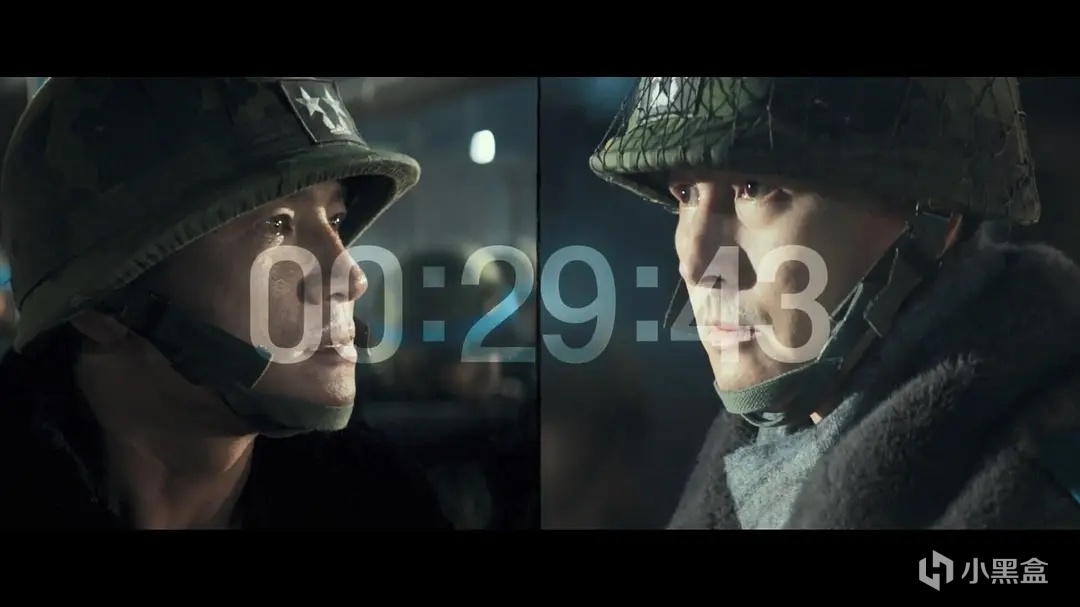

影片的導演未公開,但從敘事方式與鏡頭語言看,很有可能是《南山的部長們》團隊的延續。導演善於通過分屏與快速剪輯製造懸念,掌控全局,極大地增強了戲劇張力。編劇爲了讓影片更具可看性,顯然對歷史做了一些簡化,將複雜的人物動機和歷史背景濃縮成了風格化的正邪對抗。

儘管如此,影片用鮮明的對比叩問了一個深刻問題:道德與權力在現實中如何共處?這種堅守主題的力量,讓它不僅停留在表面的政治驚悚,而是具有強烈的思辨色彩。

《首爾之春》沒有文字原著,卻改編自真實歷史事件“12·12軍事革命”。1979年,韓國專制者朴正熙遇刺後,全斗煥領導軍事集團發動革命,終結了短暫的民主窗口“首爾之春”,並開啓了長達五年的軍事專制統治。影片通過藝術手段再現了這一時期的緊張與混亂,同時試圖剖析威權體制對人性和社會的束縛。

通過這一事件,影片進一步探討了權力是否可以不擇手段、正義是否能夠與成功劃等號這些尖銳命題。

影片的核心主題圍繞“權力與道德的衝突”,用冷硬直白的視角揭示了革命背後的人性掙扎與制度的荒誕。全斗煥的勝利,不止是他權術精湛的結果,更暴露了當時體系的全面潰敗,而李泰信的失敗,則是一個體制內理想主義者絕望的註腳。

值得一提的是,影片不僅還原了這段歷史的暴力本質,還通過角色間的對立與交織,探討了“正義與成功”“權力邏輯與道德代價”等複雜議題。它對人性的洞悉並非以浪漫化的英雄敘事爲主,而是深入到歷史縫隙中,剖析出血淋淋的真實。

演員方面,黃政民與鄭雨盛的表現稱得上珠聯璧合。黃政民賦予全斗煥這個人物強烈的壓迫感和冷酷的掌控力,他的細節處理(如轉頭時隱含威壓的眼神)讓角色更具層次。鄭雨盛則用內斂的表演,將李泰信尊重規則卻悵然失敗的悲劇感表達得淋漓盡致。他們在影片正邪對立的博弈中,爲觀衆勾勒出了不容逃避的命題:當規則成爲阻礙,理想主義者究竟如何面對體制性威權?

《首爾之春》的內核可以簡化爲一個大命題:權力的本質與代價。當制度成爲荒誕和壓迫的代言人時,個人如何在這種混亂的框架中扮演自己的角色?影片通過多條線索層層推進,用權謀運作與理想抗爭交織出一首悲劇進行曲。

權力與人性的運作邏輯

影片塑造的全斗煥這一形象,堪稱權力遊戲的“教科書級”示例。他的“人格魅力”並非出於真實的領導力,而是精準操控人性弱點的結果。他的手段無非是兩招:

恐懼驅動: 通過威脅揭發腐敗使對手俯首稱臣,這一舉動讓高層軍官們即使有異心也只能保持沉默。

利益捆綁: 以晉升機會和權力收益爲誘餌,讓底層軍官不得不依附其權威,用利益的邏輯轉移道德反抗。

這種冷酷卻又高效的“分贓政治”,刻畫出了威權體制對人性的異化。導演在酒局中用全斗煥的“兄弟式姿態”映射這種動態——權力鬥爭從來沒有情誼,有的只是獵人對獵物的豢養。

理想與現實的錯位

與全斗煥的權術形成鮮明對比,李泰信幾乎將“理想主義”的標籤貼在了臉上。他的悲劇是一種“結構性困境”:

合法性陷阱: 作爲臨危受命的戒嚴司令,他缺乏政治資本,且過於迷信程序;

道德潔癖反噬: 拒絕妥協,讓他無法團結更多搖擺力量;

體制束縛: 他希望通過常規操作方式解決非常規問題,最終以失敗告終。

這些問題塑造了一位悲壯的英雄,讓觀衆看到了理想主義在一個卑劣環境中的無力掙扎,也映射了作者對“弱勢正義無法與霸權抗衡”的無奈反思。

軍事專制的操作模式

影片通過對“一心會”(全斗煥的幕僚集團)的描繪,揭露了軍事專制的組織性效率:

精英主義與垂直控制: 按軍校期別分層,讓指揮鏈異常緊湊;

單線傳遞信息: 戰術消息嚴格保密,參與者只能看到局部任務;

意識灌輸與盲目行動: 打着“抵禦赤化”“救國維穩”的旗號掩蓋實質,這種動員手段帶來了驚人的執行力,卻使人性完全蛻變爲工具。

這些手段讓軍事得以在現代化背景下展現其致命的效率。這一描寫充分體現出導演對威權體制陰暗面的深刻理解。

影片的多線敘事和細節上的紮實表現,讓人領略到導演對權力系統的深邃洞察。例如,全斗煥策劃的革命不僅是冰冷決策的體現,更反映了威權者如何操控人性完成集體性的墮落。而李泰信航行在規則與體制夾縫中的掙扎,傳達了一種清晰又殘酷的命題:在極端環境中,理想與秩序的堅守往往會因權力遊戲的無序而徹底瓦解。

影片一改政治驚悚片常用的說教式敘事,而是用隱晦但深刻的手法,呈現出高度情感化的視覺體驗:從全斗煥敢於撕破規則的“野蠻勝利”,到李泰信始終堅信規則會保護他的悲壯失敗,兩者彼此映射,構成了一種令人扼腕的對比。可以說,《首爾之春》並未試圖用英雄主義安慰觀衆,而是挑戰觀衆思考歷史的冷酷真相與現實的矛盾痛點。

最終,影片超越了簡單的好人與壞人之爭,而以制度批判和人性剖析爲核心,使觀衆意識到真正的問題往往是在制度裏無法避免的那部分悖論。

與《南山的部長們》相比,同樣聚焦韓國曆史上的政治風雲,但兩者的重點各有出入。《南山的部長們》專注於朴正熙遇刺事件背景下的權力博弈,其節奏偏緩,注重心理戰與團隊內部微妙關係的刻畫。而相比之下,《首爾之春》更注重軍事行動與革命的外在衝突,節奏顯著加快,動作場面更加強調戲劇化的呈現。同時,《首爾之春》在反思制度和個人道德這塊的力度,也許更直接但稍顯單薄。

如果說《紙牌屋》側重通過複雜權謀關係講述政治鬥爭的“高級玩家”操作,那麼《首爾之春》則是帶着殘酷寫實主義,深刻詮釋了什麼叫“掌控人性下的粗暴鎮壓”。《紙牌屋》的精妙在於以智商碾壓構建的利益網絡,而《首爾之春》通過暴力和權力的裸奔邏輯,無情展示了權謀背後潛藏的弱點。對比來看,一個更帶有戲劇感,一個更趨向原始力量的釋放。

相比諸如《建國大業》這樣政治歷史題材的國產片,《首爾之春》毫無保留地展露“權力的骯髒面”。國產同類作品往往避重就輕,傾向美化過程,忽視矛盾的真實性與複雜度。而《首爾之春》將鏡頭直指民主化道路上的血腥與荒誕,用更冷峻的語言提醒觀衆,任何歷史進程都可能留下錐心的傷痕。

主觀理解與觀感延展

《首爾之春》不單純講“誰贏了、誰輸了”的戲劇套路,而是在時代漩渦中挖掘個人的生存狀態。這種作品讓人難免想問:成功是否等價於正義?反思卻是無解的矛盾。在權力的污泥裏,怎麼往前都註定會沾滿灰塵,可也許正是這些有力的質問,才讓影片充滿令人畏懼卻值得思考的張力。

後期製作

影片的服裝與道具非常考究,尤其是對軍裝和會議場景的佈置還原了上世紀70年代末韓國的時代感。而諸如酒局場面裏導演設計對白、中西文化風格交雜的桌面擺設、甚至牆上“天下雖安、忘戰必危”的中文標語,都細緻傳遞着權力話語的隱喻和緊張氣氛。

快速剪輯與沉浸式的手持鏡頭是影片的主打技法,尤其在革命爆發前後,分別從叛軍與政府兩條線多角度交錯展現,讓觀衆感受到了局勢風雲突變的羣像式敘事。部分分屏鏡頭強化了衝突的迫近感,但不乏某些戰鬥場面調度上的複雜,使得觀看時偶爾有點混亂。

影片配樂以低沉絃樂貫穿始終,時而點綴硬打擊樂器,近景處則以長時間留白讓緊張氛圍逐級渲染。雖整體風格氣質完整,但相比某些韓影經典之作(如《寄生蟲》)的配樂,這裏略顯平實甚至有點暗淡,缺乏能給人記憶點的旋律。大環境音效上卻做到了非常好的光影氛圍配合,例如在軍事圍攻中槍聲迴盪與士兵喘息音頻被處理得尤爲真實。

全片視覺風格偏冷峻,暗調且帶有強烈的壓迫感。導演多次使用近景特寫推至人物眼神交代情緒,尤其是全斗煥的“威權鏡頭”幾乎每次都帶着潛在壓迫——鏡頭多從低俯角仰視,給角色注入某種“危險感”。而鄭雨盛飾演的李泰信則常與背景融爲一體,象徵他的孤立無援。兩種鏡頭交織,完成了對角色內外對比清晰刻畫的補充。

儘管部分戰鬥場面略顯匆忙和雜亂,但鏡頭設計在平靜與混亂間的切換中,展現出導演竭力構建平行敘事與突發緊張感的嘗試。這是值得肯定的,儘管稍許缺陷,但總體節奏依舊流暢。影片通過技術表達上配合故事情節需要,達到了應有的成熟度。

《首爾之春》是一部值得細細品味的政治驚悚片。從緊湊的節奏到複雜的角色塑造,影片用一種冷峻的手法直面“權力與道德”的命題衝突。

整部影片圍繞一場革命的權力鬥爭展開,從全斗煥的掌控到李泰信的抗爭,電影用真實歷史與精妙構思交織,持續叩問觀衆:“什麼纔是正義,正義真的能戰勝強權嗎?”影片的答案沒有明說,但黑白對立中的灰色糾纏,已足夠讓人深思。

當片尾字幕打出"全斗煥於1980年就任總統"時,書架上某本書的扉頁彷彿自動翻開——權力遊戲的終極法則,從來與道德無關,只關乎精確計算與暴力壟斷。

此刻窗外晨曦微露,而電影中的首爾之春,永遠凝固在那個血色瀰漫的冬夜。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com