“那裏不再有人,你也不該回去”

這只是一個普普通通的工作日。

下班的你一如既往走在居民樓昏暗的小巷中,被工作摧殘的大腦裝不下更多思緒,你只想早點回家。

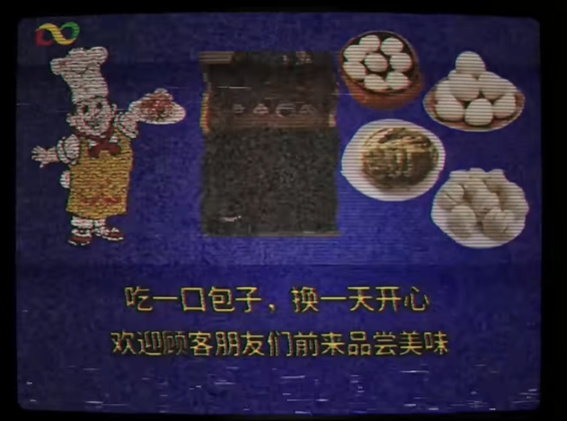

路過每天都要經過的包子鋪,買了兩個比往常好喫很多的包子,老闆的笑臉今天看着有點僵硬,你沒有多想。

空曠的樓道中只有你踩着樓梯的回聲,忽然,你覺得好像有人跟着你。

“或許是鄰居也下班晚吧”不經意間,你回過頭,

看見依舊掛着僵硬微笑的包子鋪老闆在樓梯間的陰影中探頭看着你。

你頓時汗毛倒豎,掏出鑰匙強裝鎮定推門而入,眼前出現的不是棲身的溫馨小窩,而是再次回到了街道的起點,街邊點着昏黃燈光的包子鋪傳來陣陣誘人的異香……

這只是千禧年間的一個“日常”,同時,

它也是《無人》這款恐怖遊戲帶給我的感覺。

《無人》是去年年末上線的一款恐怖遊戲,它的主要玩法,就是在這條千禧年間風格的街道上不停循環,尋找那些不該出現在這裏的“異常”。

“找異常”

在《無人》中,你不需要面對怪物的威脅,也不需要跑來跑去搜集資源,更不會有什麼“生命危險”。你只需要一遍一遍地走過看似相同的遊戲場景,

然後瞪大雙眼看看這日常一般司空見慣的場景裏有沒有什麼詭異的不同。

比如大街上突然出現了與場景格格不入的小黃鴨,比如路邊不起眼的井蓋突然發出敲擊聲,比如你每天都要經過的店面毫無徵兆地丟失了名字,再比如街邊海報上風姿萬千的女郎突然眨了眨眼。

每發現一個異常,遊戲還會爲你準備一個模擬恐怖小短片,儘管其AI氣息十分濃厚,但是在全遊戲20個以上異常與小短片的循環下,

遊戲整體給人塑造了一種統一的詭異感。

在你走過無數次街道並發現全部的異常後,遊戲就會迎來結局,而如果你錯過了某個異常自認爲“今天的街道與往常沒什麼不同”,則會被困在這永遠走不到盡頭的過去......

這就是《無人》這款遊戲的全部,一直循環的空間,時刻敲打着你的精神的異常,都令它有着那款大名鼎鼎的心理恐怖遊戲《寂靜嶺P.T.》的影子,

然而它卻比《P.T.》要簡陋的多。

沒有精緻的建模沒有很深的沉浸感,玩法與敘事也沒有《P.T.》那種渾然天成的美感,核心玩法其實也有着本質不同,它實際上只是一種流於“3D找不同”表面的步行模擬器,無非是加上了一些規則怪談的調料罷了。

但是,

就是這樣一個看上去簡陋的遊戲卻收穫了玩家們的特別好評。

這主要還是歸功於“規則怪談類”風格帶來的心理恐怖與解密爽感共存的獨特體驗。

遊戲依然遵循了“從不跳臉”的恐怖手法,讓詭異的異常安安靜靜地藏在角落,比如在你沒注意到的地方水龍頭流淌着血紅的“水”,比如在你每次回頭都會躲起來的黑暗中的眼睛……

而在一次次時間不長的循環中,一個又一個不同的異常提醒着玩家緊繃着注意力,本來平平無奇的街道也將在疑神疑鬼的玩家眼中變得愈發詭異。

在這樣的環境下,

提供詭異感的“規則”本身反倒提供給了玩家一種“逃離詭異”的方式。

而遵守規則的過程也是逐漸解密的過程,爲什麼我們熟悉的東西被恐懼侵蝕?是誰制定的規則?它是善意的提醒還是惡意的誤導?

稍稍思索一下,你總能靠自己的推理找到一些似是而非的答案。

於是,這樣一個在熟悉的土壤下勾畫陌生,在規則的循環裏探索異常的小衆獨立遊戲類型,受到了廣大恐怖遊戲與獨立遊戲愛好者的喜愛,最終發展成了一個頗具規模的獨特“賽道”,也有了自己的名字:“找異常類”遊戲。

其實它算是一種很新的品類,出現可能還不到兩年。

最早確立“找異常類”玩法,並逐漸被人們所熟知的遊戲,大概還要追溯到23年的《八番出口》(也叫《8號出口》)

我們上面介紹過的《無人》其實本質上也是它的模仿者。

如今很多類似的“找異常”類遊戲也被稱作“八番類”

當年在steam上這個只要18塊錢的遊戲,在短短几天之內就席捲了整個互聯網,不論是B站還是油管或者什麼別的平臺,無數遊戲主播先後加入了直播這款遊戲的熱潮中,隨便一個試玩視頻就有上百萬播放量。

而且這股《八番出口》的熱潮甚至一直還在持續,

就在去年年末,他們發佈了要把這款遊戲改編成電影的企劃......

自此,數不清的此類遊戲開始出現在市面上,同工作室續作《八號站臺》,講了個完整故事的《新幹線0號》,純粹玩梗整活的《奇怪的游泳池》等等。

不過實話實說,由於此類遊戲製作成本低廉易於複製的特點,品鑑的足夠多後這種一個模子裏刻出來的遊戲類型在我心目中多少有點“泯然衆人矣”的感覺。

而前面我花了大篇幅介紹的《無人》則是個特殊的例子。

因爲它並沒有像其他模仿《八番出口》的遊戲那樣,背景設置在地鐵出口,火車車廂這種我們現實生活中司空見慣的場景,而是將玩家帶入了一個存在於我們每個人記憶中的“千禧年街道”。

”化學反應“

像這樣把舞臺從現實生活中熟悉的地點搬到我們回憶裏去的“找異常”類作品,在最近幾個月還真不算少。

他們有像《無人》這樣的記憶中的老街區,有《春歸》這樣的新年回憶,甚至今年三月份還要發售一款將場景搬到高考考場的《八號考場》。

單看賣相它們並非都是《無人》這樣的精品,極其欠打磨的粗糙質感和流於表面的“異常”設計,都令這些小遊戲難登大雅之堂。

只是,無論再怎麼粗糙他們依然展現出了自己的獨特之處:聚焦於那些獨屬於我們中國年輕人的回憶,

將找異常類的精髓融入只有我們才能體會的場景中去。

這種“獨屬於我們這代中國年輕人的回憶”,在如今的互聯網有另一個更加“現代化”的名字:中式夢核。

而以《無人》爲代表的作品們,則將中式夢核的“核類”美學和“找異常”的規則怪談結合在了一起,二者效應疊加,發生了奇妙的化學反應。

所謂“核類美學”本是一種很難用語言描述出來的感受,我們記憶中熟悉的街景在提供溫馨感受的同時,還帶來一種難以言說的詭異感。就好像小時候在家附近的商場迷路了一樣,

明明是熟悉的地方,但是就會感到不安。

中式夢核裏那些熟悉又陌生的場景帶給人的感受總是會被愛好者用一個叫“域限空間”的詞解釋,至於什麼是“閾限空間”之前我們聊到“池核”時曾詳細解釋過,私信回覆【池核】即可查看,這裏就不展開解釋了

而隨着規則怪談的加入,這種感受被着重描繪了出來,你記憶裏的過去有着太多想不起來的空缺,而那些空缺,正是詭異滋生的土壤。

反過來,

中式夢核則給規則怪談中本該清晰的現實,蒙上了一層記憶的濾鏡。

本來在“找異常”類的規則怪談中,被修改的是明確的現實規則,但是當舞臺放到我們那記憶模糊的過去時,對生活規則的確定感便不存在了。

於是我們會有這樣一種錯覺:或許,我們的過去真的藏着這些詭異,那個你童年每天都會經過的煎餅鋪裏賣的是什麼?那個你童年就不敢靠近的漆黑小衚衕,是不是真的有鬼怪在蟄伏?

每當我的思緒順着老小區灰不溜秋的水泥臺階向上攀登時,那些在記憶中不清不楚的部分就會被黑暗逐漸迫近的恐懼塞滿,

這種直接作用於人自身想象力的極端情緒,十分令人上癮。

最終,脫胎於規則怪談的詭異恐怖感與本質爲閾限空間的中式夢核完美融合,帶來了一種全新的感受。這幾乎是爲我們這一代人定製的遊戲體驗。

那種回到記憶模糊的千禧年間的感覺,那種腦海中的畫面因時間而劣化並逐漸變得晦澀的感覺,那種在充滿塵土味道的溫馨感中藏匿着異常與驚悚的感覺,

都令“中式夢核找異常”這種融合而出的遊戲類型對我們來說變得愈發特殊。

於是,在品嚐過以《無人》爲首的這一系列找異常類遊戲後,我理所當然地期待起了更多。

只是,我期待的不再是未來能有個製作經費充足,流程更加工業化的全新“中式夢核找異常”作品能帶來多少3A級別的“核類”恐怖體驗。

而是期待着,

有一天哪個依舊建模簡陋,成本低廉的恐怖小遊戲將場景設置在我更加熟悉的地方。

記憶中的大屁股電視在風雨交加的夜晚閃爍着蒼白噪點,醫院的地面鋪滿了看不真切的水磨石地磚,老式百貨商場的扶梯邊賣着貴一塊錢的娃哈哈飲料,路邊早餐攤的油鍋裏傳來反覆使用後的難聞味道,黃色外牆的老舊居民樓矗立在村鎮的廢墟中,當然,還有那終日不散的霧霾以及藏在其中的,我小時候不曾注意到的各種“異常”。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![【黑神話:悟空】多人MOD[Wukong Mp]正式上線!](https://imgheybox1.max-c.com/bbs/2025/04/30/bfe49c329ec5de7b258e2afacdd4a684.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)