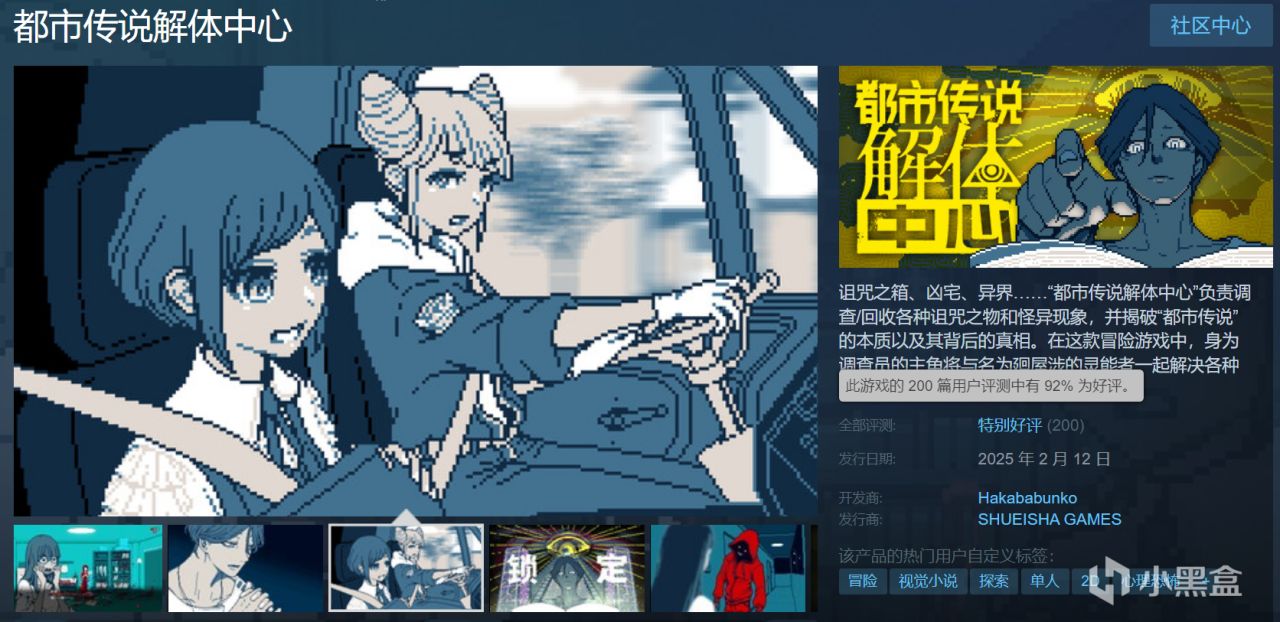

短髮JK不慎坐壞天價椅子,(爲了償還鉅額債務)拼盡全力探查都市怪談.......

故事的最後,是一個讓我完全沒有想到的超神結局(本文全文無劇透),我願稱爲25年我見過的最強反轉,這個結論可能到年底也不會改變!

這是發生在目前92%好評《都市傳說解體中心》的故事!

對於一款小衆題材的文字冒險遊戲來說,因爲評價數量少獲得高好評率並不是什麼值得誇耀的事,畢竟大量不感興趣的根本不會買——大量的galgame更加如此(所以gal基本90%好評纔是及格線)。

不過我很有信心《都市傳說解體中心》的好評率可以保持下去,因爲它給了我一個年度級的結尾衝擊(steam評論區也看到了類似的感概),讓我進入一種和好友瘋狂分享的狀態中!

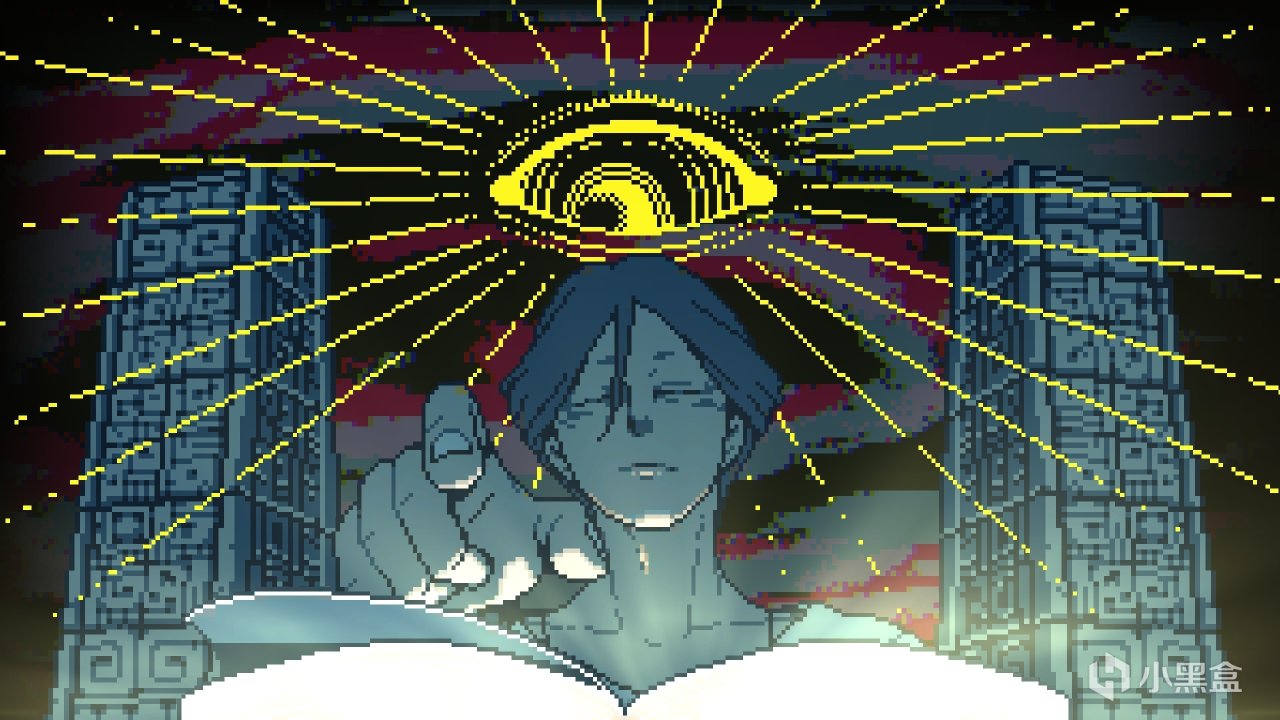

終章其實一開始我還有點犯困,因爲故事雖然設計了多層反轉,但千層餅倒數第二層是早可以預期的,不過最後一層確實想不到,而且是完美的“意料之外但情理之中”,有點像是經典懸疑電影《非常嫌疑犯》:明明真兇的一切動作都在你眼皮底下進行,但就是巧妙的讓你將其完全忽略。

當你回首遊戲中的一個個案件,一個個角色,會發現原來作者早已在它們的背後佈滿了肉眼難見的絲線,只等着“請君(你)入甕(思維陷阱)”,然後開始一場讓人絕對意料之外的“盛大演出”,而你最終恍然大悟時,那是一種在盛夏40度高溫喝冰可樂的“爽到”!

地底偶遇無良千里眼主任,萌萌少女拼盡全力被迫打白工

這麼好騙的小薊哪裏找,給我來一打

《都市傳說解體中心》的故事,以女主福來薊前往都市傳說解體中心診斷自己看到“幽靈”作爲了開始。

但是因爲她“靈視”的特長,被無良老闆廻屋涉用“詛咒人的椅子”誘騙其破壞椅子,然後勒索天價賠償——1屁股負債2000萬日元!

被迫成爲都市傳說解體中心(免費)員工,憑藉(並不會拿到的)工資償還鉅額欠款,從此不斷的參與“都市傳說”相關案件,經歷了一系列匪夷所思的冒險。

主角三人組的都市傳說解體中心屑老闆廻屋涉擁有可以縱覽一切的千里眼(還有和女主的腦內溝通能力)

他會承接各類靈異事件相關的案件委託,通過對比完成其“都市傳說”類型的【鎖定】,在探尋到足夠線索之後完成【解體】

都市傳說:在1981年,美國民俗學家Jan Brunvand提出了“都市傳說”這個詞,簡單來說就是對一些“怪談”類故事背後的文化現象的彙總,比如“八尺夫人”、“裂口女”、“血腥瑪麗”等等,其來源往往根據真實案例或恐怖故事改編而成,可以認爲是“現代都市人”的夢魘。

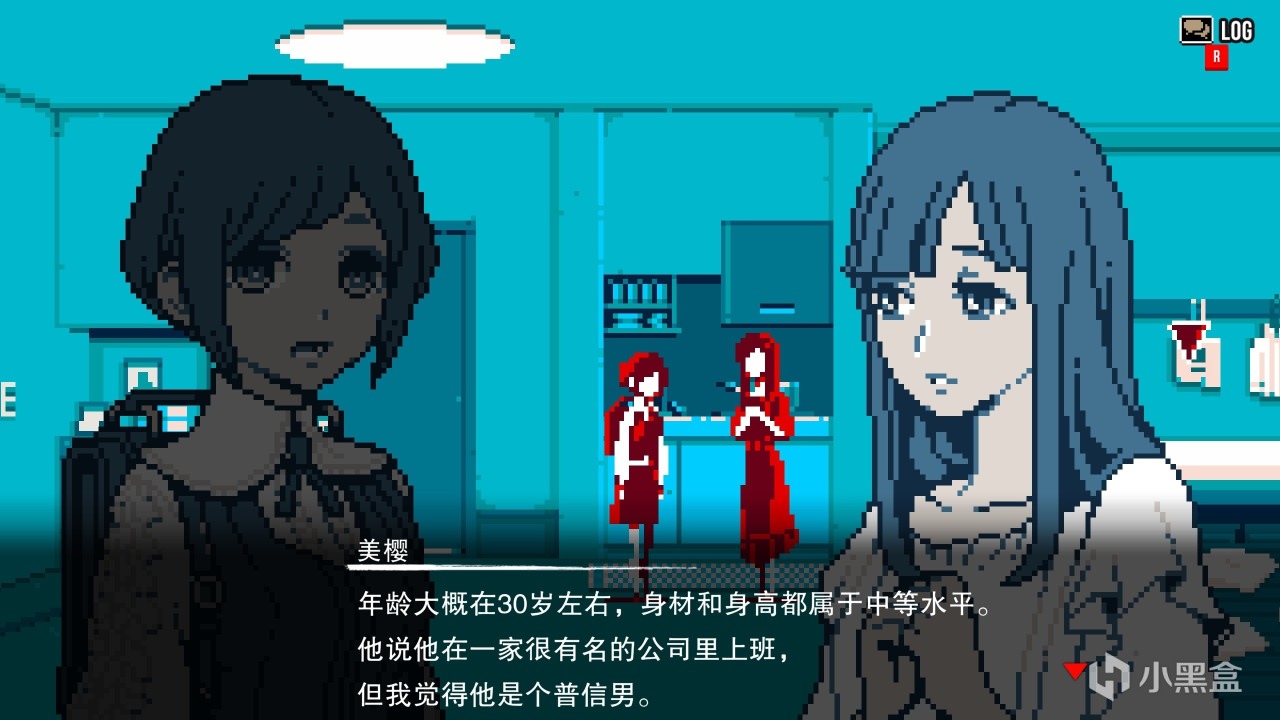

乖巧善良易推倒的福來薊則是典型的日劇女主性格,有點類似於“李狗嗨”中的新垣結衣

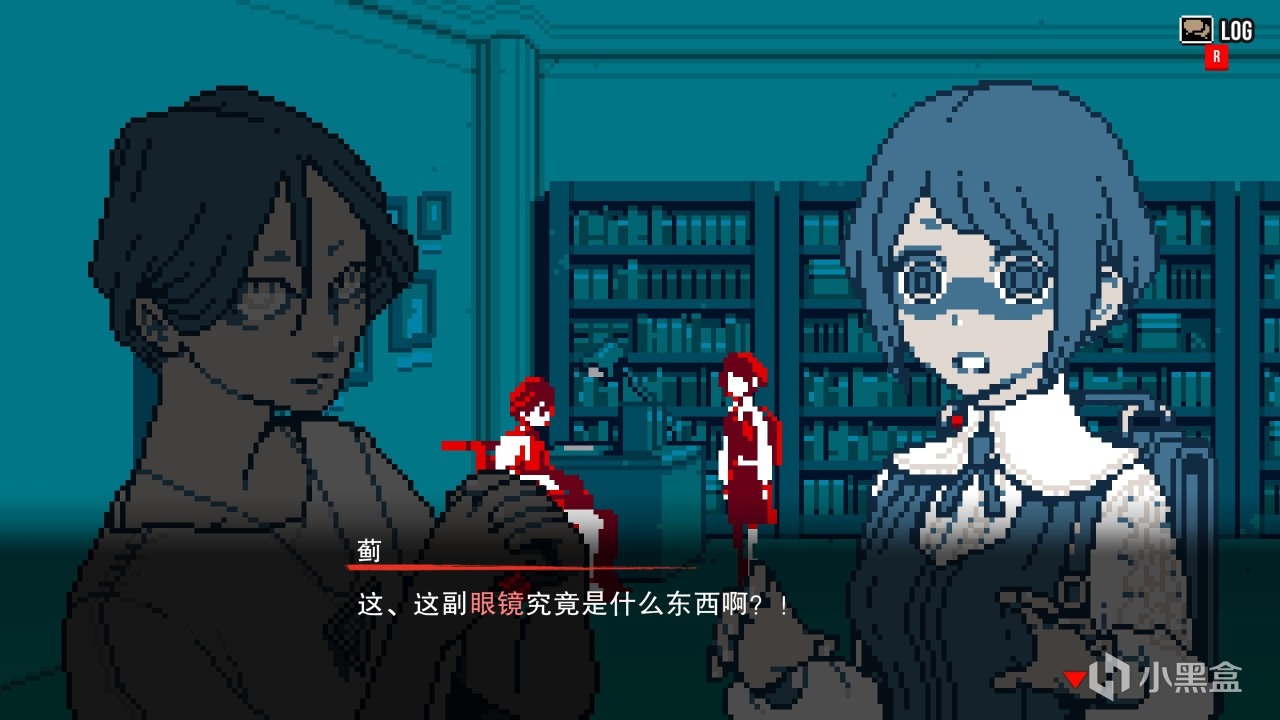

她戴上特製眼鏡可以看到過去產生幻象的能力,是天生破案聖體——不過這種看到過去的視覺並不一定能看到特別具體和細節的圖像,而是有一些“夢囈”感,比如一個人順着書架爬行,在幻視中因爲手腳在小區域的密集活動,看起來會像是“蜈蚣”,所以還需要我們根據看到的圖景結合案情完成推理。

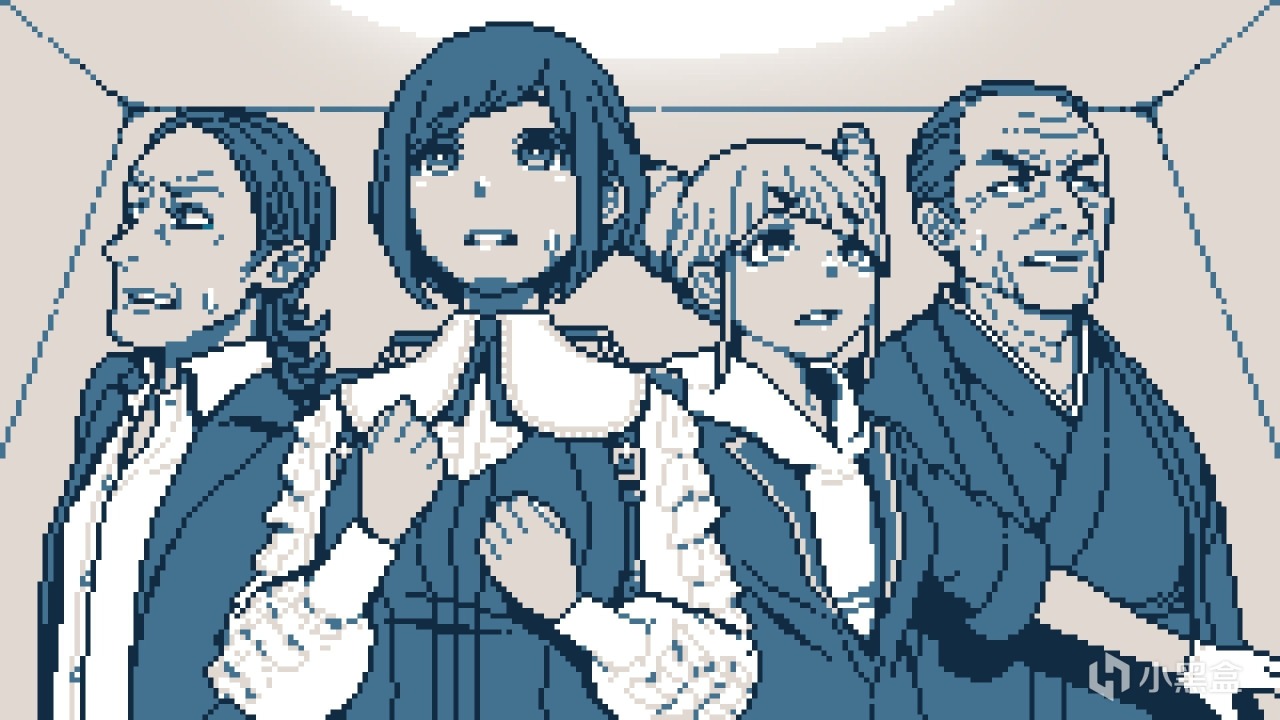

至於你要問負責開車的丸子頭茉莉會什麼,大概是可以用飛踹物理擊敗每一個有威脅的人--,當然她路子很野和武力值很高這兩點在遊戲中期也有非常合理的解釋。

這樣一個組合(屑屑的老闆、拽拽的女司機、萌萌的女主)其實我個人還蠻喜歡的,我還蠻嗑福來薊×莉莉的“弱氣受×不良女”組合,不過讓我難以想到的是,這一切居然都是精心策劃的詭計!

超高校級的千層餅,反轉層數讓人歎爲觀止

5個看似平平的案件,和1個從頭到尾的“騙局”

當你在通關《都市傳說解體中心》之後,回顧起來可能很難發現遊戲的“騙局”是從什麼時候開始,因爲高明的設計多更在於巧妙的誤導,而遊戲安排了一個人畜無害的乖巧妹子,讓人和她一樣,毫無戒心的一步步入局。

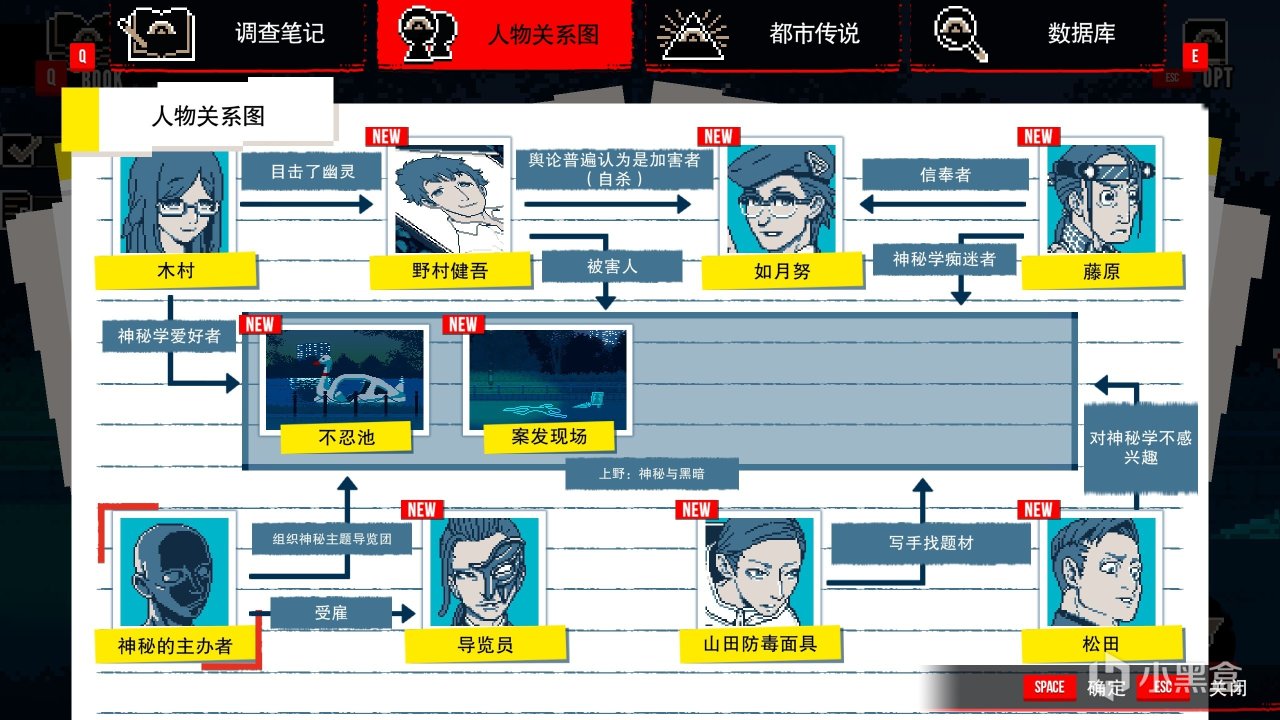

都市傳說解體中心的三人組除了“傻白甜”的福來薊,剩下的兩人看起來各有目的:

深不可測的屑老闆廻屋涉,看起來他的目標是依靠女主福來薊去不斷破獲靈異案件獲得“預言卡”,完成自己不可告人的目的。

然後和被誘騙的福來薊不同,茉莉不僅僅是帶她前往現場的“司機”,是帶着自己的明確任務和意圖,這也是本作的劇情暗線。

而遊戲在終章之前,看起來是幾個完全無關的案件:

一個獨居的女大學生牀下爬出來歷不明的男人;

一個靈異主播在發生過命案的凶宅直播,要求幫他拍攝到真正的鬼魂;

一個不定期邀請制的靈異考察網絡聚會,但據傳每次都會有參與者莫名失蹤;

一個網絡帶貨的前牛郎現網紅,收到一個據傳有詛咒效果的神祕箱子;

一個遭遇竊案的官二代公司高管,看起來盜寶的是一個和他一模一樣的“二重身”;

......

在本作中,這些案件都有着一個**ov社區“鮫島”作爲暗線的聯繫,從好的方面來看,遊戲從出乎意料的角度爲這些人建立的層層嵌套的聯繫——比如在第三話的靈異考察團中,看起來參與者都是有一種限量發售的稀有金幣才被選中;但案件中的小線索同樣成爲了全局的大線索,所有案件的角色實際上是同一張大網上的獵物,這就很棒了!

不過壞消息大概在於:這種試圖在結尾整個大活的遊戲,在前中期很容易“藏線索”而顯得相對平淡。

本作同樣也難以免俗:我個人覺得第一案比較勸退,因爲我幾乎是5分鐘就識別了幕後真兇,但是真兇爲了所能獲得利益做出的佈置有一些誇張,頗有“先射箭再畫靶子”的感覺;

而網評來看,似乎也有人覺得第二案體驗不佳,不過整體上大家都同意從3、4案開始,故事漸入佳境!

輕度懸疑推理,更偏電子小說

推理難度寶寶巴士,可以專注看劇情

整體上而言,本作是以“都市怪談”爲題材的像素風格文字冒險+推理懸疑遊戲。

懸疑推理角度可類比的知名遊戲是巧舟的逆轉系列或者小高的AI夢境檔案;不過本作的推理相對輕度,更加偏向於電子小說,所以最接近的大概是《本所七大不可思議》。

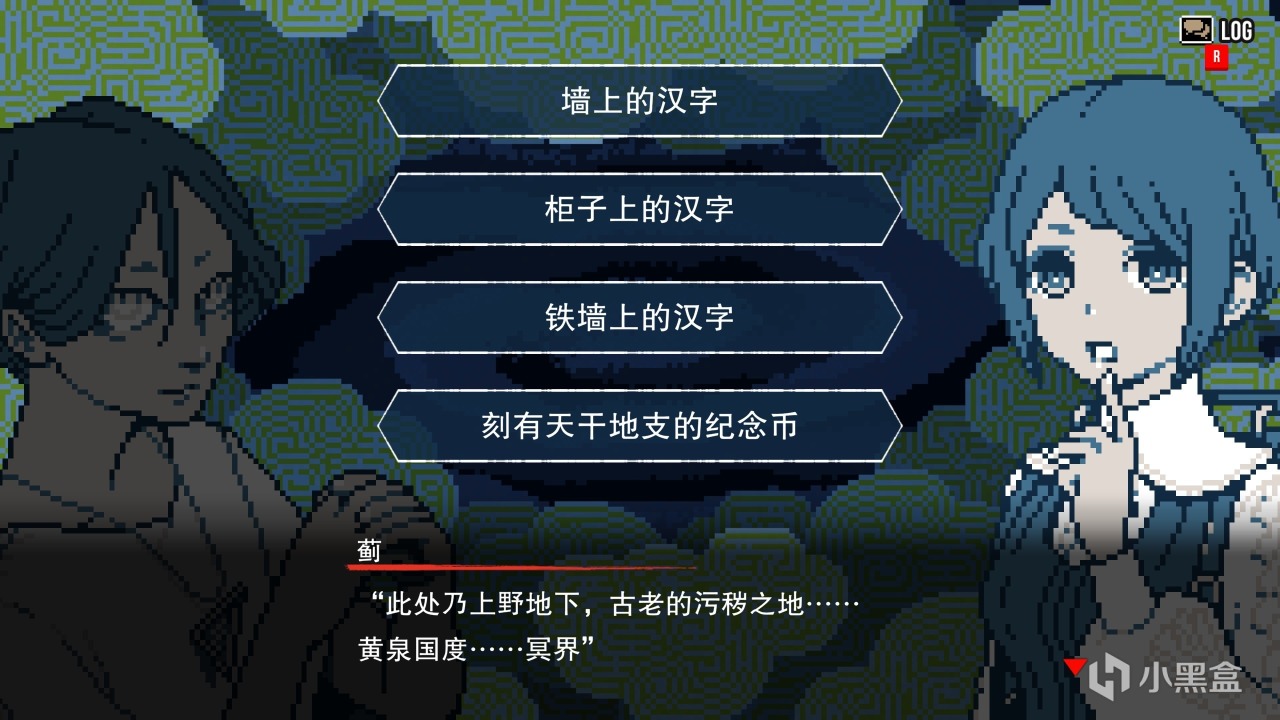

在本作中,第一次的偵測之後我們需要完成“定位”,明確本次面對的是何種都市傳說,然後會穿插着“SNS蒐集數據”和“現場取證”,7次調查之後進入最終的“解體”環節。

“SNS蒐集數據”是瀏覽事件和網友回覆,遇到“關鍵詞”(字體會抖動)女主可以戴上眼鏡獲得“關鍵詞”,然後使用1-2個關鍵詞可以進行搜獲,獲得更多線索碎片或者順藤摸瓜的更多關鍵詞。

這個部分設計的初衷大概是爲了還原SNS對於信息傳播中的“衆生相”,不過問題大概在於對於“線索”之間的結構感建立不算太好,玩家比較難以建立目標和SNS內容的邏輯關係,更多隻能依靠窮舉法

現場取證環節,我們可以和人物對話、調查物證和戴上眼鏡探索“影子”留下的信息

這個過程的問題大概是“對話嵌套”設計平平,基本上每個角色你依次點完對完就行了,沒有那種根據對方的回答判斷對錯繼續提問的“交鋒感”

當然過程中你可以蒐集角色信息,建立一個角色關係圖,角色關係圖和對話中搜集的其他信息都可以幫助你在最終的“解體”過程中做出正確的判斷。

連續順利答對也沒有額外的獎勵(和相關的成就),連續錯誤也不會GG。

本作幾乎不存在推理方面的困難(你真的錯誤幾次,還會減少干擾選項),也不存在對故事走向有影響的可選分支,所以本質上其實它還是一個電子小說,而非重度推理遊戲,好消息是可以讓人安心的讀故事,且故事從中期開始漸入佳境讓人停不下來,但如果你是想尋求“逆轉裁判”的推理體驗,會感覺相對淺度。

在社交媒體時代,歡迎來到《都市傳說解體中心》

一些對於流量時代的反思與反抗

作爲一個文字冒險遊戲,本作比較有特色的部分在於:從社交媒體角度解構“都市傳說”,講述着一起起“都市傳說”是怎樣由謠言而生,又如何在“傳播”意義上死去。

比如“牀下的男人”案件被現代化重構爲“數據跟蹤狂”的寓言,玩家通過“互聯網人肉”“前男友心理側寫”等線索,將經典怪談解構爲一場個人信息泄露×人性之惡的悲劇。

都市傳說原本就是一種產生於傳言的臆想怪談,而社媒時代帶來了全新的傳播特徵:

“流量”本身或許成爲了每一個生活在這個時代的人不可或缺的“賽博血液”

我們每一個人在流媒體中度過“嗑賽博瓜子”的碎片時間,各個層級的“UP”貪婪的吸吮着流量

流量本身成爲了娛樂消費品,其中承載的“信息價值”或許不再重要,比如前一陣某綜藝大咖在日本的死訊,前夫哥還在沸沸揚揚的“用死者博流量”

圍觀的看客紛紛叫嚷着對故事中的角色“賽博處刑”,但ta們或許並非出於正義本身,而是僅僅接着正義的名號滿足自己處於“道德高位”的私慾——所以僅僅是需要一個“被審判者”,ta是誰並不重要,甚至“反轉”變身爲了一種樂趣,就像在《彈丸論破》系列,不捨又好奇的看着角色被處刑的我們一樣。

網民並沒有真正的去關心弱者,也並不那麼關心真相——散播謠言的、看樂子的、網絡霸凌的......

社媒的匿名語言暴力帶來了無需擔責的傷害,而【謠言】“劣幣驅逐良幣”殺死了無人關心的真相——謠當一條謠言被轉發500次或者更多時,無人關心的真相比作爲談資的謠言更早死去

社媒時代,每一個人都在無意識的釋放着“人性之惡”,但讓我感覺愉快的,是《都市傳說解體中心》帶來了一個有“釋放感”的結局。

這是一種暢快復仇的快感,但回想一路以來的佈置,你會感慨其諸多不易,但也正是這個過程,讓我真正意義上的開始喜歡女主福來薊和丸子頭茉莉(這下更好嗑了)!

結尾的小短片留了下更多的懸念和未來的劇情展開可能性,我也十分期待可以玩到後續的作品——“歡迎來到都市傳說解體中心”

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com