在看完功殼機動隊時,我對賽博朋克的好奇很深。同時苦於這個概念設想的宏大,總覺得全方面的解讀太過於複雜,而我不是搞社科研究的。

我讀了攻殼機動隊裏喜歡引用的海明威和塞林格的幾本相關書,主要從意向隱喻的角度試着展開自己的分析。寫一點發一點,主觀分析錯謬輕噴。大夥攻殼機動隊和書都沒看過其實也能看,畢竟海明威的冰山之下,塞林格的他媽之中隱藏的東西不看分析還真看不懂。

引言

當霍爾頓·考爾菲德站在紐約中央公園結冰的湖邊考慮那個他媽追問了三次司機霍維茨的野鴨與魚的存亡問題時,絕不會想到,約莫半個世紀後,名叫草薙素子的機器妞在東京新港區的數據暴雨中,與他共享同一種孤獨。

這種孤獨不屬於任何時代,卻寄生在所有時代的裂痕中——當海明威用一顆子彈結束自己的生命時,他留下的不僅是“迷惘一代”的墓碑,更成爲了押井守等人揭示賽博朋克精神內核的參照。

賽博朋克不但是技術的狂想曲,也是“迷惘一代”文學基因在數字時代的傳承與變異。通過《攻殼機動隊》這面棱鏡,我們將看到折射出來的幻想造物,反映內心的海市蜃樓。

彈片與義體:創傷的物化

在《永別了,武器》的結尾,弗雷德裏克·亨利穿過雨中空蕩的街道,他的膝蓋裏殘留着奧匈帝國的彈片。這個被戰爭剝奪了愛情與信仰的男人,與《攻殼機動隊》中失去肉身,只能反覆拆卸義體的素子形成了鏡像——前者用殘缺的肉體銘記世界大戰的創傷,是工業化戰爭對人類身體主權的剝奪;後者用機械肢體承載技術革命的創口,宣告了技術資本主義對身體的二次殖民——彈片是戰爭暴力的固態殘留,義體是數據暴力的流體滲透。

海明威的“硬漢”們總在狩獵、釣魚、潛泳、鬥牛的肉體經驗中確認存在,但彈片或者性創傷(《太陽照常升起》)帶來“身體不再屬於我”的意識,素子卻在每次更換義體時質疑:“這個承載‘靈魂’的軀殼,還是我嗎?”這種對身體物質性的焦慮,實則是同源的:當傳統意義上的“完整人類”被戰爭/技術肢解後,存在主義危機便從傷口中噴湧而出。

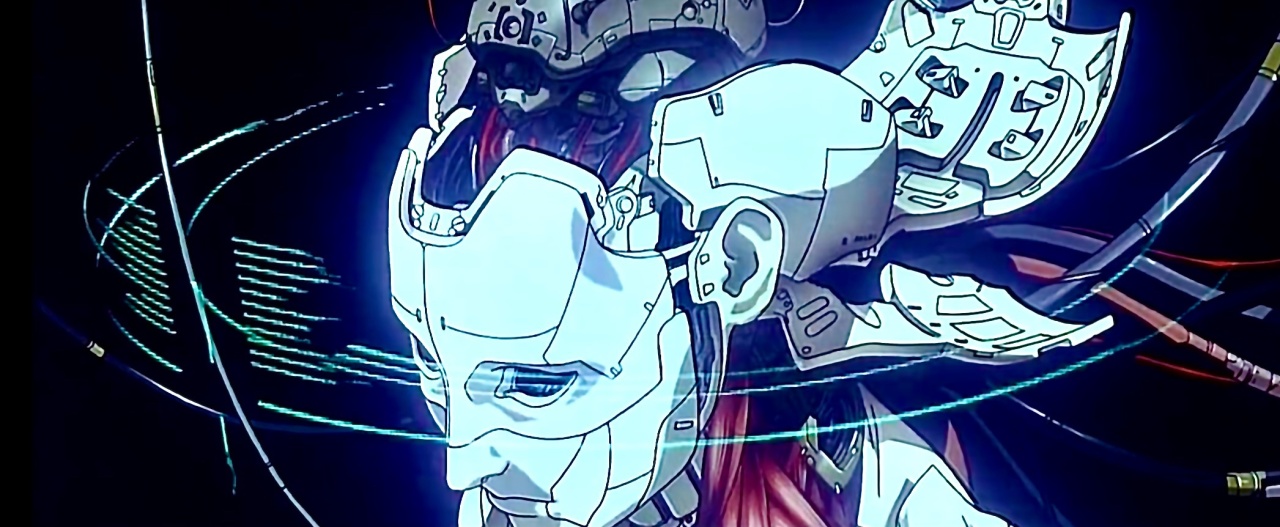

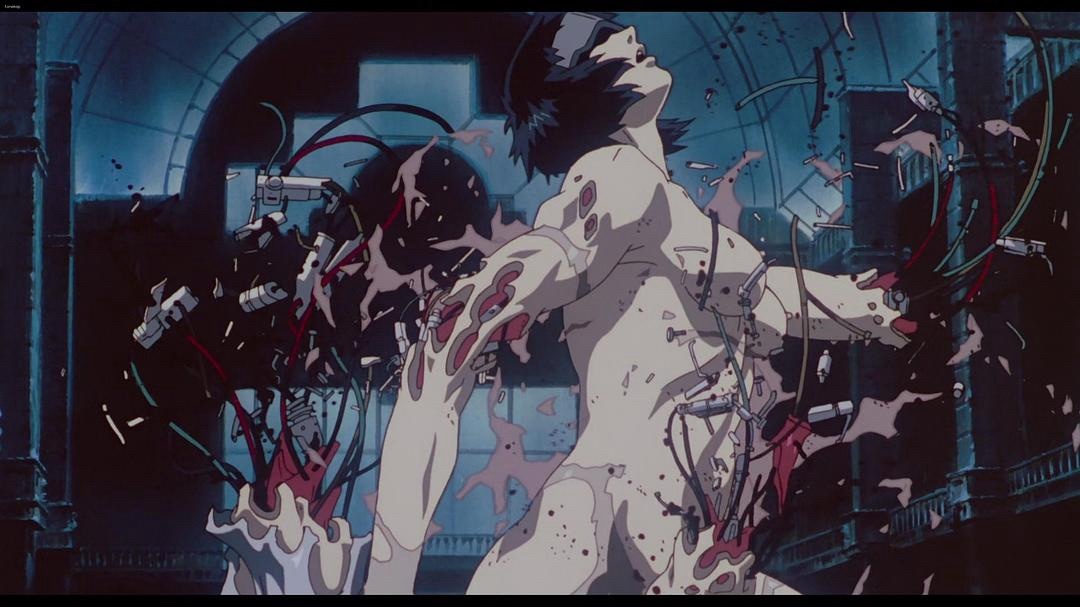

《攻殼機動隊》中的義體化身體,將這種創傷符號推向後人類維度。當素子從高樓墜下,義體支離破碎時,她的痛覺不再取決於肉身神經信號,而是電子脈衝的尖銳蜂鳴。在她發現自己的童年記憶是政府植入的僞造數據時,表明情感與智識都能受機器左右,控制,修改;資本市場流通運轉,貧困階層販賣器官換取劣質義體,而權貴通過克隆技術永生——這都是機械與血肉的交換,人從“戰爭耗材”轉變爲“身體商品”。

身體的異化,呼應了法國哲學家梅洛-龐蒂的理論崩塌——主體即身體的缺失,“身體現象學”(認爲“身體是與世界交互的媒介”)在技術時代淪爲代碼的附庸。當素子拆解義體時,她完成的不僅是一次物理檢修,更是對笛卡爾思想“我思故我在”的賽博解構(理智主義代表,與身體現象學相斥)。“將世界構想爲一個‘無所不知,無所不在的普遍構成意識’的構造活動的產物(集體無意識),“網絡無限寬廣”的意識之海。於是最後素子跳入網絡,意識與感知(ghost)不再需要身體爲憑依,身體只是電子、數字與機械的合成工具,打破了虛無桎梏。

在《老人與海》中,老人拖着馬林魚的骸骨返航時,他守護的不是魚肉,而是作爲漁夫的尊嚴;同樣,素子與傀儡師融合時,她爭奪的不是數據主權,而是作爲意識主體的自證權。兩者的抗爭都指向一個終極命題:當外部力量(戰爭/技術)將人異化時,我們何以證明自己的存在。

“醫生用鑷子夾出那塊扭曲的金屬時,它閃着和勳章一樣的光。” 這種反諷揭示了工業化戰爭的本質:國家用勳章嘉獎殺人效率,亨利也因此膺獲勳章。同樣的,義體不像血肉般苦弱,如此少佐才能進入乃至帶領九課。但脊柱接口的插拔動作能否使素子也感受到海明威筆下彈片取出時金屬刮擦骨頭的涼意?

1500字,先寫到這裏,關注我助力下一章

沒人看便樣衰了

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com