在看完功壳机动队时,我对赛博朋克的好奇很深。同时苦于这个概念设想的宏大,总觉得全方面的解读太过于复杂,而我不是搞社科研究的。

我读了攻壳机动队里喜欢引用的海明威和塞林格的几本相关书,主要从意向隐喻的角度试着展开自己的分析。写一点发一点,主观分析错谬轻喷。大伙攻壳机动队和书都没看过其实也能看,毕竟海明威的冰山之下,塞林格的他妈之中隐藏的东西不看分析还真看不懂。

引言

当霍尔顿·考尔菲德站在纽约中央公园结冰的湖边考虑那个他妈追问了三次司机霍维茨的野鸭与鱼的存亡问题时,绝不会想到,约莫半个世纪后,名叫草薙素子的机器妞在东京新港区的数据暴雨中,与他共享同一种孤独。

这种孤独不属于任何时代,却寄生在所有时代的裂痕中——当海明威用一颗子弹结束自己的生命时,他留下的不仅是“迷惘一代”的墓碑,更成为了押井守等人揭示赛博朋克精神内核的参照。

赛博朋克不但是技术的狂想曲,也是“迷惘一代”文学基因在数字时代的传承与变异。通过《攻壳机动队》这面棱镜,我们将看到折射出来的幻想造物,反映内心的海市蜃楼。

弹片与义体:创伤的物化

在《永别了,武器》的结尾,弗雷德里克·亨利穿过雨中空荡的街道,他的膝盖里残留着奥匈帝国的弹片。这个被战争剥夺了爱情与信仰的男人,与《攻壳机动队》中失去肉身,只能反复拆卸义体的素子形成了镜像——前者用残缺的肉体铭记世界大战的创伤,是工业化战争对人类身体主权的剥夺;后者用机械肢体承载技术革命的创口,宣告了技术资本主义对身体的二次殖民——弹片是战争暴力的固态残留,义体是数据暴力的流体渗透。

海明威的“硬汉”们总在狩猎、钓鱼、潜泳、斗牛的肉体经验中确认存在,但弹片或者性创伤(《太阳照常升起》)带来“身体不再属于我”的意识,素子却在每次更换义体时质疑:“这个承载‘灵魂’的躯壳,还是我吗?”这种对身体物质性的焦虑,实则是同源的:当传统意义上的“完整人类”被战争/技术肢解后,存在主义危机便从伤口中喷涌而出。

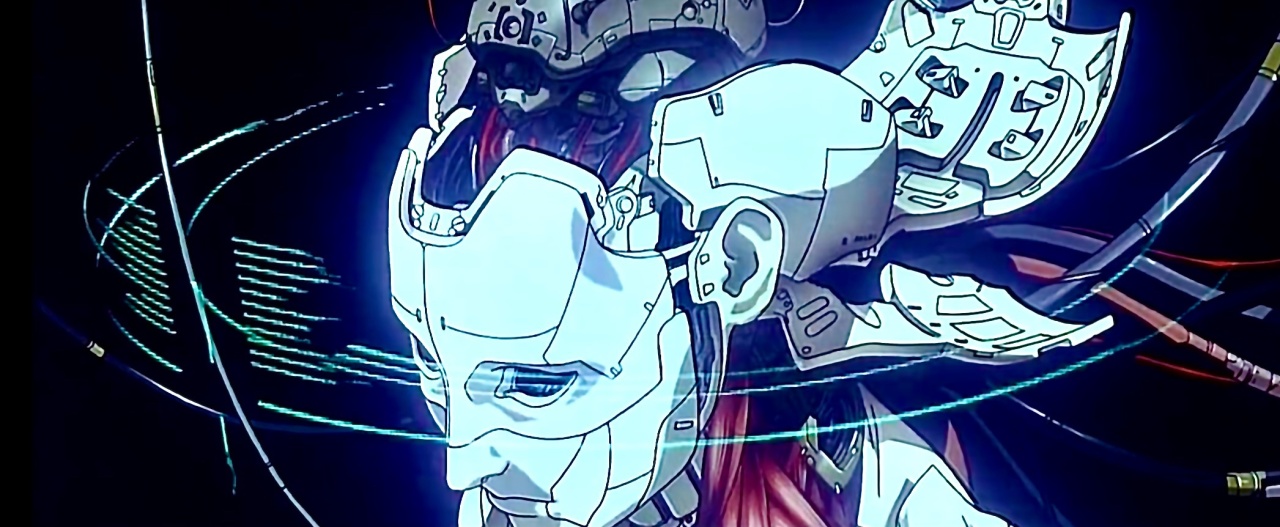

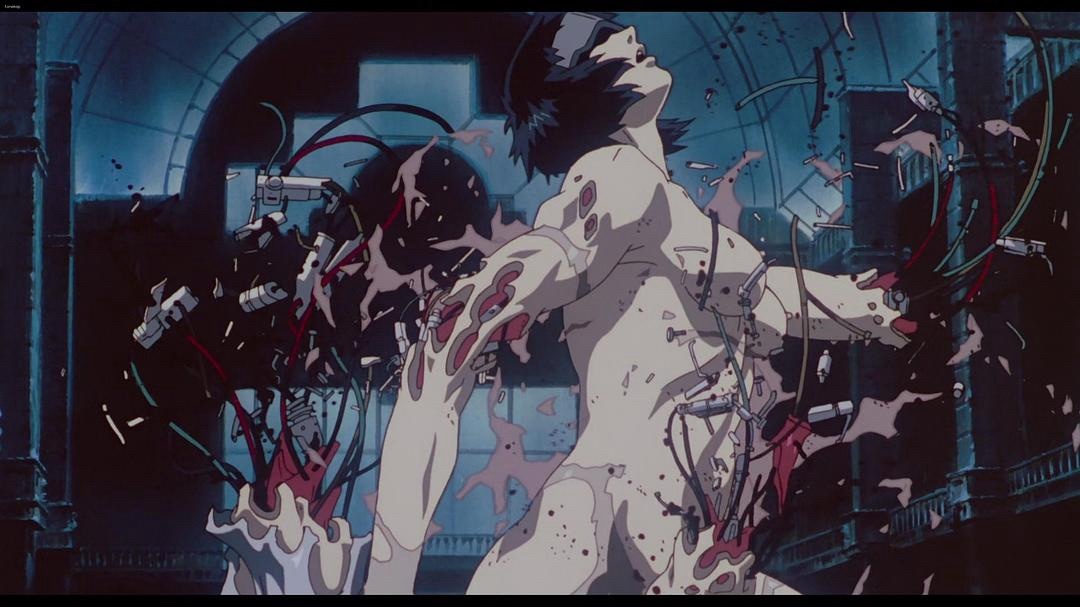

《攻壳机动队》中的义体化身体,将这种创伤符号推向后人类维度。当素子从高楼坠下,义体支离破碎时,她的痛觉不再取决于肉身神经信号,而是电子脉冲的尖锐蜂鸣。在她发现自己的童年记忆是政府植入的伪造数据时,表明情感与智识都能受机器左右,控制,修改;资本市场流通运转,贫困阶层贩卖器官换取劣质义体,而权贵通过克隆技术永生——这都是机械与血肉的交换,人从“战争耗材”转变为“身体商品”。

身体的异化,呼应了法国哲学家梅洛-庞蒂的理论崩塌——主体即身体的缺失,“身体现象学”(认为“身体是与世界交互的媒介”)在技术时代沦为代码的附庸。当素子拆解义体时,她完成的不仅是一次物理检修,更是对笛卡尔思想“我思故我在”的赛博解构(理智主义代表,与身体现象学相斥)。“将世界构想为一个‘无所不知,无所不在的普遍构成意识’的构造活动的产物(集体无意识),“网络无限宽广”的意识之海。于是最后素子跳入网络,意识与感知(ghost)不再需要身体为凭依,身体只是电子、数字与机械的合成工具,打破了虚无桎梏。

在《老人与海》中,老人拖着马林鱼的骸骨返航时,他守护的不是鱼肉,而是作为渔夫的尊严;同样,素子与傀儡师融合时,她争夺的不是数据主权,而是作为意识主体的自证权。两者的抗争都指向一个终极命题:当外部力量(战争/技术)将人异化时,我们何以证明自己的存在。

“医生用镊子夹出那块扭曲的金属时,它闪着和勋章一样的光。” 这种反讽揭示了工业化战争的本质:国家用勋章嘉奖杀人效率,亨利也因此膺获勋章。同样的,义体不像血肉般苦弱,如此少佐才能进入乃至带领九课。但脊柱接口的插拔动作能否使素子也感受到海明威笔下弹片取出时金属刮擦骨头的凉意?

1500字,先写到这里,关注我助力下一章

没人看便样衰了

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com