本期参考:

《世界建筑艺术简史》——郭学明

《西方近现代建筑史》——吴焕加

《20世纪西方建筑名作》——吴焕加

《安藤忠雄:建造属于自己的世界》——安藤忠雄

《极简主义建筑设计》——帕科·安森修

[极简主义](Minimalism)

我们生活中的大多数时候,都处在下意识习惯性行为的迷雾正中,在这种情况下,我们会陷入空虚与茫然,而有些人为了消解这种空虚只会用物质去填补、填补、填补,但是越填补却发现自己的心就越是空乏。

过去百年间,现代生活的快节奏和重负荷,以及海量碎片化信息使人们内心越来越焦虑。花钱的速度快过挣钱的速度,因为人人都想买到快乐,但活着的意志注定了我们无法只靠物质填补我们的精神空虚,消费狂潮让许多人丧失了理智,把一些昂贵的无用的物品堆满了我们宝贵的空间。人们渴望内心的安宁,渴望缓解精神压力就在此时,极简主义应运而生。

[曦光之居](House of the Sun)【西班牙】

说到极简,大家可能会觉得无非就是简单地减少物品数量或者拒绝享受生活,实际上,极简主义只是呼吁大家对抗无限膨胀的欲望,而不是要大家丢掉所有的东西,而是强调要专注于物品的质量和用途,并不是不消费,而是要考虑你接下来要购买的东西是否建立在真正满足你的需求之上。

打个简单的比方,比如说,一个极简主义者可能有一张可以满足多种工作和休闲用途的书桌,而不是为了减少物品而使用一个功能不完善的小桌子。但同时,如果说这个多功能书桌不能满足个人的实际需求或者带来内心的平静,那属于买了也白买。

极简主义的真正目的是为了找到自己真正想要的,它以实用主义为基底,拓宽了一种思辨能力,并非为了减少而极简,而要为了填补而极简。只有满足了自己的内心,才能让自己的内心获取宁静。

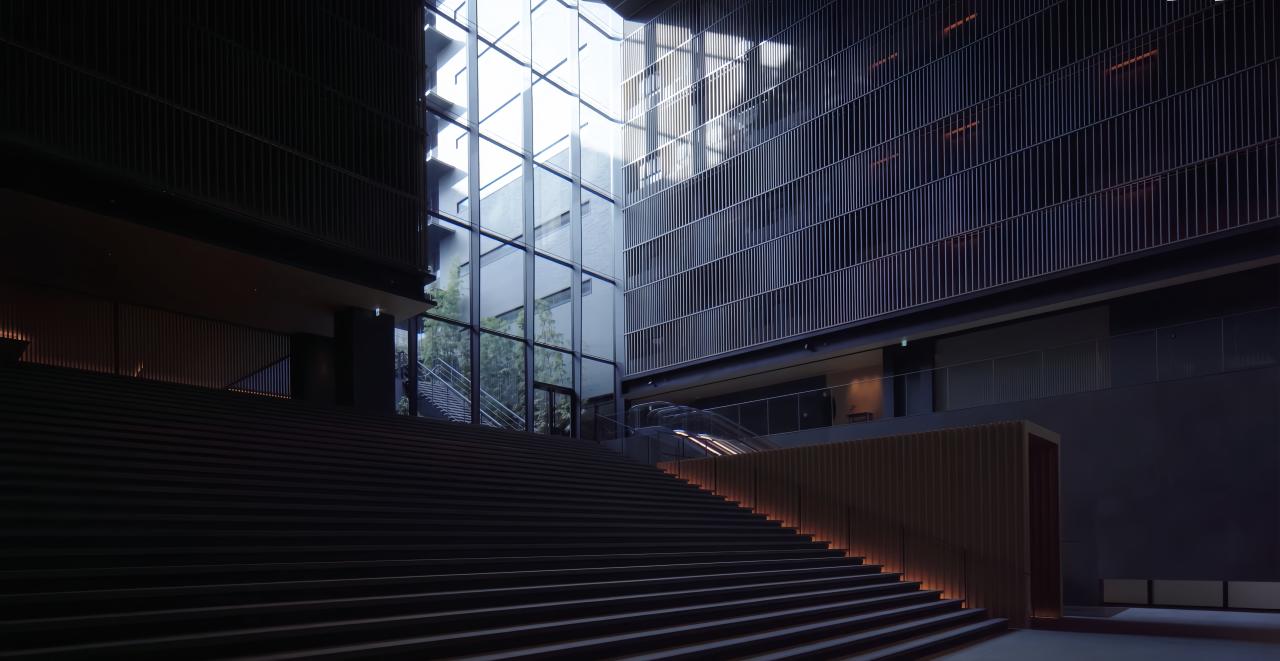

[京都千年酒店](The Thousand Kyoto)【日本】室内

[京都千年酒店](The Thousand Kyoto)【日本】室外

而在此,我们也可以开始理解极简主义建筑

密斯·凡·德·罗:“Less is more.” (少就是多)

事实上,在极简主义变为当下的一种生活理念之前,它原本是一种艺术与建筑运动。它推崇用事物最原始的状态,用最简单的表现形式来表达艺术的本身,用最为简单直接的方式给人以最大的冲击,极简主义是作为抽象主义的反面发挥到极致的一种艺术形态,是一种后现代艺术形态。

极简主义追求的不仅是抽象,而是摆脱与外界联系,非表现是指除了本身以外的任何东西,非参照则是指以独特新颖的方式建立起属于自己的场地环境,强调观者所见、所感的真实性。换句话说,极简主义建筑推崇的就是真实、客观的存在。这个在1960年才被正式定义的理念其实可以追溯到20世纪20年代。

1926年,在德国的德绍完工的包豪斯校舍,无疑是一座建筑史上的丰碑。这座建筑对建筑师的意义已经超过了建筑本身,代表的是一种现代建筑学这门学科的象征和对建筑师这个身份的认同。

眼前的这个建筑有着棱角分明的几何体块、平屋顶、钢筋混凝土的结构、大面积的玻璃幕墙,在现代人眼里看来平平无奇的建筑,在1926年众人看来无疑是先锋且惊艳的。

这座建筑强调功能与形式的统一,设计简洁、线条干净利落、去除多余装饰、注重空间的流动性和灵活性,所以对现代建筑和极简主义建筑来说,包豪斯校舍可谓先行者。然后,包豪斯传播了现代主义设计运动的思想,并且不断发展,到现在,这种水泥、钢材、玻璃幕墙统治了人类2/3的天际线。

后来,二战后,许多城市遭受了严重的破坏。建筑师、工程师和城市规划者们正在寻找一种方式来恢复城市秩序,并消除战争留下的痕迹。随着现代材料(如混凝土、钢铁和玻璃)的崛起以及商业消费主义生活方式的兴起,受到最新艺术潮流的启发,建筑师们将极简主义视为对现有城市混乱的完美解药。我们对它的期望就是一座艺术品般的雕塑感建筑,必须历尽时光洗练仍让人记忆犹新。

[包豪斯校舍](Bauhaus Building Dessau)【德国】

而被现代普遍认可的第一座极简主义建筑则是在包豪斯校舍落成三年后所诞生的西班牙巴塞罗那世界博览会德国馆。名字很长,所以我直接以德国馆来称呼。

1929年,现代建筑史的四仙人之一的密斯·凡·德·罗设计的巴塞罗那世界博览会德国馆可谓是极简主义建筑的奠基之作。

插个题外话,密斯不仅是极简主义兴起过程中的一个关键人物,也因其精炼的设计风格被视为现代建筑学的奠基人之一。他也被称作玻璃与钢结构之父,今日,从纽约到北京,大都市的摩天大楼处处可见密斯·凡·德·罗的影响。

在德国馆中,自然材料和人造材料交错分布,大理石、钢、铬和玻璃四种材料各具美感也各显气质,让整个展馆成为一个完整的体量,而非数个分隔的个体。整个建筑没有附加的雕刻装饰,然而对建筑材料的颜色、纹理、质地的选择十分精细,搭配异常考究,比例推敲精当,使整个建筑物显出高贵、雅致、生动、鲜亮的品质,连续的矩形空间中的玻璃和钢结构,让展馆显得清澈、透明、流畅。

展览馆的设计在比例上严密布局,室内空间和两个反光的水池并列。较小的水池在室内空间的正后方,光线通过它漫射进入室内空间,也照亮了大理石和石灰岩的人行步道。较大的水池很浅,纵贯剩余的基座。它优雅简洁的线条营造出一种庄严感,反射整个展馆,也创造出一片适合反思的空间。

说的朴实一点,这座房子其实非常小,而且简单到不能再简单。甚至在当时的人看来就不能算是一座“建筑”。整个房子只是由几根孤零零的柱子支撑起的钢筋混凝土屋顶,四周用几片大理石和落地玻璃围合而成。室内除了一座人体雕塑和几把密斯自己设计的椅子,就没有任何的家具了。

可就是这座简单的建筑,被密斯用最简单的方式向世人展示了什么叫作材料与结构的“高级感”,只有剥离了所有的装饰,材料与结构最本质、最原始的美感才能呈现出来,工业时代的建筑最终形态都得到了完美的体现。

[巴塞罗那世界博览会德国馆](Barcelona Pavilion)【西班牙】(1930被拆除,1981被重建)

[巴塞罗那世界博览会德国馆](Barcelona Pavilion)【西班牙】(1930被拆除,1981被重建)

据密斯所言,德国馆是对德国一战后面貌的展现,反映出根植在德国古典历史中逐渐发展的现代文化。事实上,密斯的手笔是相当精确的。作为现代被认为是推动欧洲“新建筑”风潮最有代表性的建筑之一,德国馆以其先锋、前卫的设计,使得那一届巴塞罗那世博会的其他累赘繁杂的建筑黯然失色。

德国馆坐落于加泰罗尼亚国家艺术博物馆和惠奇山的山脚下,与巴塞罗那熙攘繁华的街道分隔开来。石灰岩基座将德国馆和周围环境分割开来,创造出有氛围的体验感,仿佛发生在一片真空中,周围的城市都被消解。

也正是在此,密斯真正的将极简主义的内核确立下来:

少就是多:少,不是空白,而是精简;多,不是拥挤,而是完美。

此后,他致力于追求简洁明快的形式美,在建筑中大量使用钢骨结构和墙幕玻璃。只使用最基本的框架结构,开辟大量的开放空间。这些理念今日仍被采用而且早已超出了建筑的范围,其影响深入到了设计的方方面面。

不过嘛,这种趋势在当时也受到了不少批判,很多人认为其干枯乏味、没有人情味、以及缺少人文关怀。密斯甚至因此被告上过法庭。

[范斯沃斯住宅](Farnsworth House)【美国】

1951年,65岁的密斯在芝加哥市郊的布莱诺完成了他现代主义理想下史诗般的作品。这座钢结构建筑表面完全被玻璃覆盖,让住户与周围田园诗般的环境完美地结合在了一起,在现代,这件作品也被人当作一件惊世名作来崇拜。

裸露的混凝土、钢、玻璃、木材和石材等材料因其内在的美感而被选中,通过纹理引入微妙的丰富性。在这里,装饰带有材料自身的品质。这种注重流线型形式和简洁线条的设计方法需要对细节一丝不苟,以确保每个组件都有助于设计的整体凝聚力。

密斯认为,透过范斯沃斯住宅的玻璃所看到的自然,比在户外所见到的来得更加意味深远,为开敞的视野加上边框,自然才成为室内的一部分。

可惜,外表看上去美丽而优雅,但实际入住可就不是这样了,从室内看去,落地的大片玻璃的确将周围的自然毫无保留地呈现在建筑内部,室内的氛围随着时间和季节而变化,让自然也成为这栋住宅的一部分。

不过,很遗憾,住宅的主人范斯沃斯医生并不这么认为,她觉得房子太通透了且压根没有空调系统,自己就像一只被关在玻璃牢笼中任人观赏的猴子。因此,她将密斯告上法庭,但最终撤诉,当时有一个小绯闻,这位医生和密斯关系匪浅。后来,她接受了《美丽家居》杂志的采访,将这座住宅称作“高跷上的玻璃笼子”。

而后因为身处大自然之中,这座房子虽然健在,但已经被洪水侵袭了六次,基本不能住人,最多只有观赏效果。

[范斯沃斯住宅·寒鸦号版本](Farnsworth House)【美国】

1954年,密斯设计了他职业生涯的另一座精品,真正被称为“国际主义”的建筑—西格拉姆大厦。从这座建筑中,我们看到密斯对于他一直以来所坚持的极简主义思想几乎到了强迫症的程度。

这座香槟色的美楼外观平整,没有一丝装饰。其艺术魅力是靠恰到好处的比例,高贵的质感与色彩,对光的捕捉和利用,精细的设计、选材、施工实现的。西格拉姆大厦也借鉴了沙利文高层建筑三段式的原则。

外部的钢结构框架从顶端一插到底,整个建筑在玻璃与钢铁严丝合缝的组合下产生了冰山一般冷酷的精致感。为了使建筑从外面看上去不会因为开窗不统一而显得杂乱,他还强制性地要求整座大楼的窗户只能开成三个档次:全部关闭、开一半、全部打开。因此,建筑无论什么时候看上去都是整齐的方格子立面。

大厦的设计风格体现了密斯一贯的主张,他依然坚持清晰的结构和构造,建筑形态始终不是他关注的重点。对他而言,建筑物的特性是隐藏在内部秩序与比例之中的。建筑的功能需求会随着时间而变化,在这点上来说,就功能主义而论,唯一有道理的建筑物乃是不顺应任何功能的建筑,但若把形态当作目标,就是密斯所不能接受的形式主义。

[西格拉姆大厦](Seagram Building)【美国】

1968年,密斯完成了自己人生最后一件杰作:为自己的祖国建造一座美术馆—柏林新国家美术馆。

这座建筑依然延续了他“少就是多”以及“全面空间”的理念,整座建筑只是在一块台地上,用若干根十字形柱支撑起的一个巨大的平屋顶,外表面用玻璃围合。要硬说这是一座美术馆,也可以。但是按照密斯一贯的主张,这个巨大的空间可以用来作为任何功能。

密斯·凡·德·罗的建筑到今天依然存在着许多争议,他的很多房子并不“好用”:在西格拉姆大厦中,为了使建筑从外面看上去“整洁纯净”,他不顾使用者的心情,将窗户设计成了只能全开、开一半和全关三种模式。

但几乎所有人都承认的是:他所提倡的“少就是多”,从根源上同建筑装饰彻底决裂,将建筑回归到了它最本质的样子,并且用这种极简的空间处理手法重新定义了“高级感”。

以前人们认为巴洛克才是高级,古典主义才是高级,密斯用他的作品改变了现代人的观念,这才是他被封为大师的原因。他全面改革了高层建筑结构及外观,并使得这种风格迅速火遍欧美,紧接着蔓延至全世界,所以说,他改变了今天世界三分之二的天际线。

[新国家美术馆](Neue Nationalgalerie)【德国】

时至今日,经济高速发展,市场化程度无孔不入,作为建筑精神的极简主义,泛化为人文精神中的极简主义。在强大的物化压力下、在繁重的“通勤”生活下,在都市森林中寻觅“乡愁”、在拜物盛行下探索自由之道,成为极简主义的新使命。

由此它也被赋予了崭新的含义:诞生于建筑设计理念的极简主义在当先并不仅仅局限于艺术理念,而是泛化为一种哲学化的生活方式,即坚守“大道至简”的价值观念、“宁简勿繁”的评判准则,和简单、简易、简约、简便的生活方式。

[里班尔塔大厦](RIBALTA BUILDING)【西班牙】

说说绕绕,其实人文精神中的极简主义所形成的原因,或许就在那纷繁复杂的外在异质性里。无处不在的外来刺激,如潮水般汹涌,不断地拍打着个体心灵的堤岸。这迫使心灵不得不停下匆忙的脚步,静下心来重新组建自己的视域,如同在一片杂乱无章的拼图中,试图找到一块合适的拼图块一般。

在这个过程中,不同的,甚至相互矛盾的客我被源源不断地生产出来,就像是心灵在探寻不同道路时留下的点点足迹。这些客我,宛如不同的镜子,映照出个体从旧的情境向新情境过渡的曲折路径。

想象总是美好而绚丽的,然而,现实却常常让人感到无力与沉重。个体宛如在茫茫大海中漂泊的一叶孤舟,永远被卷入多个共同体的漩涡之中。而这些共同体,就如同一个个漩涡的核心,内部的矛盾复杂而深邃,仿佛是无解的谜题。

[FL029]【丹麦】

身旁的友人、同事以及家人,他们看待事物的方向犹如散落的星辰,各自闪耀着不同的光芒,却难以汇聚成一条明亮的轨迹。个体就这样被纳入了越来越多、互相矛盾的共同体之中,客我不断被创造,可能性也越发繁杂,宛如一张错综复杂的网。而主我,在这纷繁复杂的网络中,逐渐迷失方向,变得无所适从,最终竟丧失了选择的权能,仿佛被无形的枷锁牢牢束缚,失去了自由翱翔的勇气。

在现代社会,随着社会的发展与变迁,那些逃逸出社会整体统一性的异质因素,就如同杂草般不断地滋生蔓延,数量只会越来越多。这些异质因素如同纷飞的雪花,落在生活的每一个角落,令主我不停地改变。诱因如满天繁星,越来越多,点亮了生活的每一个夜空。在不经意间,我们竟发现,自己都已认不出镜中那个熟悉的自己了。或许,只要有人类存在,只要我们依然在这纷繁复杂的世界中前行,这个问题就如影随形,无法彻底解决。但或许,我们可以在纷杂中寻找那一抹简单的纯粹,于变奏中坚守一份本真的宁静,让极简主义的精神,成为心灵的一片栖息之所,在迷失中重新找寻归途的方向。

一些图片

[科孚岛小屋](Corfu House)【希腊】

[邦那扎之家](Casa Bonanza)【西班牙】

[博伊西被动式住宅](Boise House of Passive Principles)【美国】

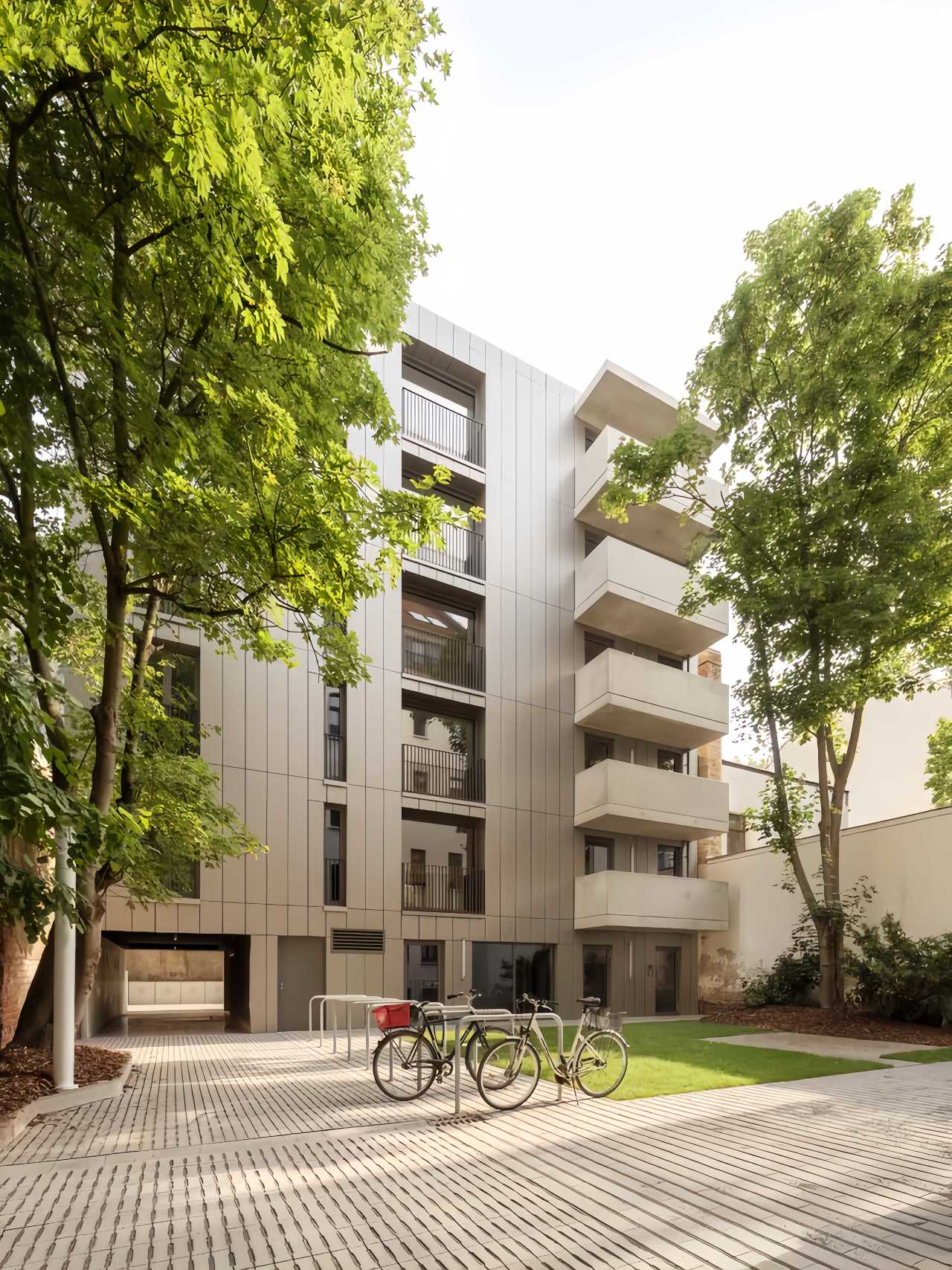

[库尔蒂街50A大楼](Kurti 50A)【德国】

[角韵宅邸](House of Horns)【美国】

[抽屉住宅](Drawer residence)【法国】

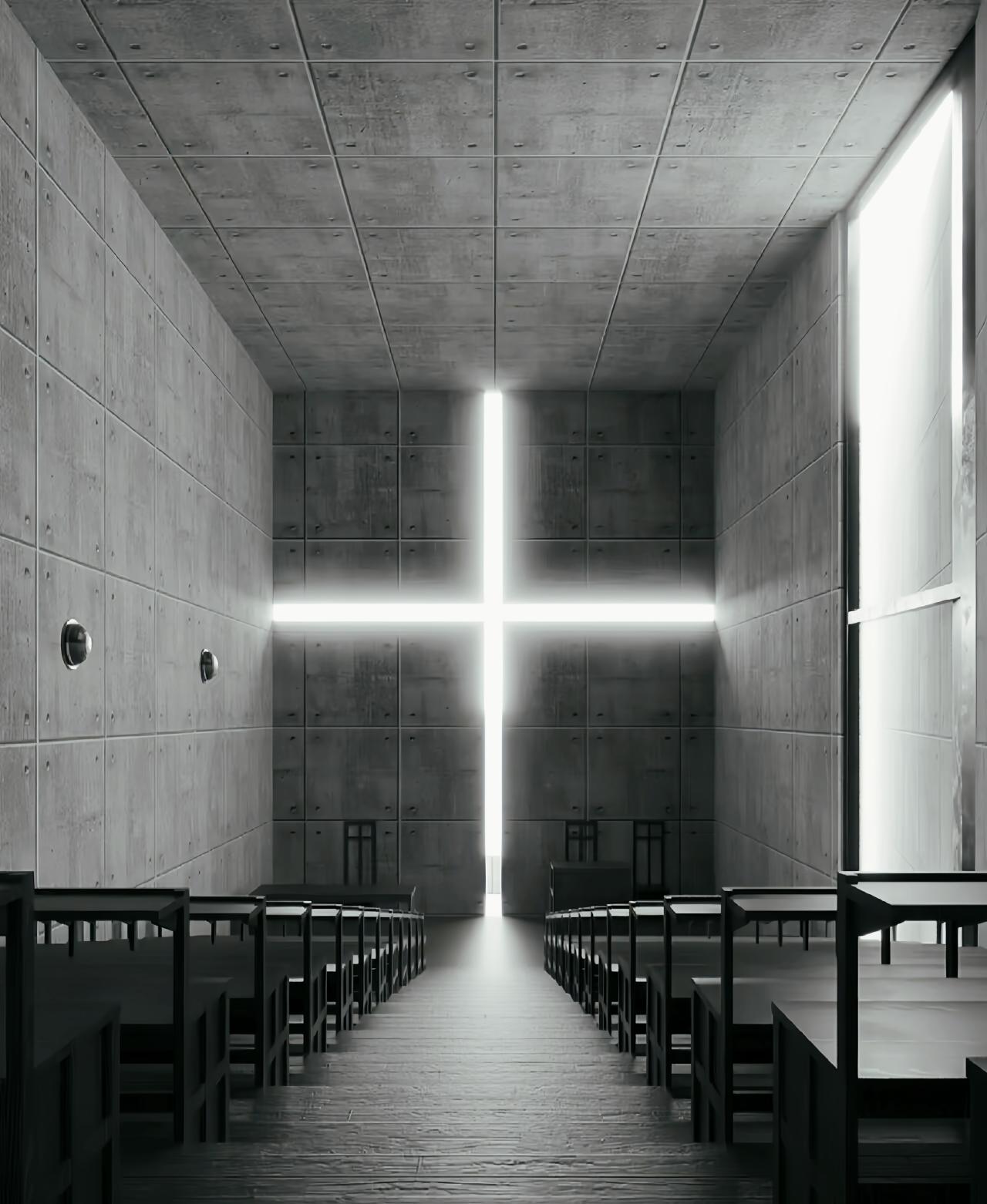

[光之教堂](Church of the Light)【日本】

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com

![何谓[极简主义]?](https://imgheybox1.max-c.com/bbs/2025/04/24/c60750760f8624c22cc460804dc65f74.png?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)