短视频的兴起是一场颇具影响力的文化变革,它以独特的形式和传播效率,迅速改变了人们的生活方式、社交习惯和信息获取方式。

短视频为忙碌的现代人提供了随时随地的轻松娱乐方式。

无论是等车、吃饭,还是睡前放松,人们都可以利用三两分钟时间刷几条短视频,迅速获得心理满足。

真正实现了“足不出户,看遍人间百态”

短视频也让“草根”创作者有机会被更多人看到。许多普通人因此成为“网红”,实现自我价值。

对于大多数观众来说短视频平台通过分析你的喜好,持续推送你喜欢看的内容,这让人不自觉沉浸其中。

于是很多人也开始沉迷于短视频、短剧、短文

很容易进入信息茧房:

短视频平台会通过算法记录用户的点击、观看时长、互动行为(点赞、评论、转发等),精准预测你的喜好。例如:

如果你喜欢看旅行探店,平台会不断主动相关视频,你可能会误以为“世界上的人都爱到处打卡”,但对其他社会话题一无所知。

如果你刷搞笑段子,平台会认为你偏爱轻松娱乐,所以你的界面可能几乎看不到新闻、学术内容或深度讨论。

这种私人定制虽然短期内让人觉得“内容对胃口”,却让你忽略了你不感兴趣的信息。

例如,社会热点、文化多样性或反映不同人群的内容,逐渐地被“剔除”。你所接触的世界被算法切割成一个一个个细小的“碎片”,最终形成了“信息茧房”。

兴趣固化:永远在刷“相同的内容”

你爱看美食短视频,每天都会收到不同的餐厅探店或烹饪教程。时间久了,你会觉得“好吃的餐馆多”“人人都在追求高品质生活”。

然而,你可能从未接触过短视频之外的内容,例如食品供应链的生态问题或餐饮业的发展问题、食材的生长问题。

爱刷健身视频的朋友,平台则不断推荐健身训练、减脂攻略。

他可能觉得“每个人都有完美的身材”,过度焦虑自己的健康状况,开始根本不需要的过度训练或饮食调理。

打开父母的短视频账号会发现,父母的都是养生保健,年轻人的都是娱乐,八卦、科普。

一家人坐在一起也没有一个共同话题。

社会认知片面化,漠视“另一半世界”。

假设你关注某种政治观点或特定的社会问题,平台会不断推荐相似观点的视频,让你觉得“大家都和我想得一样”。

实际上,另一种观点可能完全被忽视了。

除此之外,你会更加坚定自己的认知,而对立观点“不可理喻”。

这种现象在网络舆论中尤为明显,导致群体之间的对立更加尖锐。

短视频带来的知识碎片化现象,正让许多人陷入一种“浅层认知”的迷局。

表面上看,每天刷成了百上千条内容,仿佛“知识爆棚”。

但实际上,这些碎片化的信息可能让人停留在“知道”的层面,远未达到真正“理解”和“掌握”的深度。

短视频中的知识片段往往以简单、快速、解读的方式呈现:

一分钟、历史三十秒心理学、五个小技巧让你成为XX高手……这些内容确实能够让观众快速接触一个新领域,但往往缺乏系统性和深度。

问题在于:这种快速获取的信息就是“零食”,只满足了短暂的好奇心,而缺乏长效的营养积累。

你可能会刷到一个“战争历史事件一分钟讲解”,觉得自己了解了整个事件的来龙去脉。

实际上,它可能省略了关键背景、复杂的因果关系,甚至只呈现了片面观点。

你看到一个“10秒心理测试”并开始对号入座,以为自己掌握了心理学的精髓,但真正面对复杂的心理问题时,你却无从下手。

知道是信息的简单接受,而并不能将其内化为自己的认知体系。

短视频给人一种“收获很多”的错觉,但这些信息大多只是“浮于表面”,没有经过深度加工或反思,无法转化为实际的能力或智慧。

参与感虚高:刷完一个视频,你在评论区争论、表达观点,可能会觉得自己“有见地”,但实际上你的“观点”很可能来自视频里的只言片语,甚至不是原创想法。

错知错觉:一天刷了上千条短视频,大脑中充满了大量碎片化信息,但如果别人让你详细解释某个话题,你可能连条理语音的句子都组织不出来。

当碎片化信息大量充斥时,我们很容易陷入一种“我懂了”的状态,甚至连自己都被这种假象欺骗。

“伪深度”:在一些社会热点或复杂的观点下,很多人只靠刷视频获取片面的结论,就在评论区争论不休,以为自己见多识广。

表面化思维:面对复杂问题时,无法深入分析,只能用简单的标签化语言应对。这不仅限制了认知深度,还容易产生偏见。

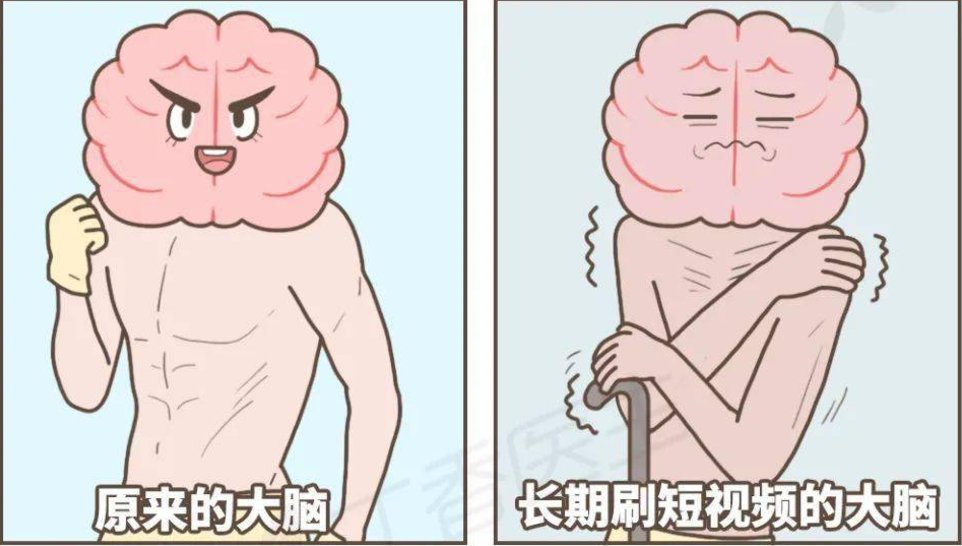

短视频让人越来越习惯没有耐性

短视频平台追求快速吸引用户注意力的特性,正在潜移默化彻底改变我们的思维模式,使我们更加依赖简单刺激的内容,而对深度思考和复杂信息逐渐失去兴趣。

短视频利用人类大脑来即时满足的设计内容:

大脑会收到短暂的快乐刺激(多巴胺释放)。

这种瞬间的快感让人欲罢不能,不断滑动,期待下一段视频的满足。

时间久了,大脑习惯了这种“快速输入-快速返回”的模式,对需要投入时间、精力的深度信息感到厌烦。

短时注意力被无限强化,耐心和注意力被逐步总结。

内容的选择标准变成了“不是足够吸引人”,而不是“不是有深度或价值”。

短视频平台为了让用户停留更多时间,鼓励那些能够快速调节情绪的视频,比如搞笑段子、惊心动魄的故事、明星八卦或激烈争论。

这些内容容易波动人心,但缺乏思维挑战,让观众习惯了简单直接的“情绪快感”,但却对以逻辑性、复杂性为主的内容逐渐失去兴趣。

标题还不够刺激?直接划走

视频超过3分钟?太长了,看不下去!

需要分析和推理的内容?太累了,换一个轻松的!

“感官至上”的倾向让人慢慢地只关注表面的刺激,而忽略这种更核心的意义。

最危险的一点,让人极度情绪化。

法国工人古斯塔夫·勒庞在《乌合之众》 》中揭示的群体心理特征,群体只会干两种事:锦上添花或落井下石。

而群体的特征有三个:智力下降、自信心爆棚、极端情绪而网络非常容易形成群体的,有句话叫“线下我唯唯诺诺,线上我重拳出击”,这就是群体的特征之一。

短视频本身传递的多是高度简化的信息,缺乏背景、深度和多维度的分析,使得群体在热点事件中只能做出基于情绪的快速反应,而不是理性判断。

群体中每个人的个性被引导,责任感也被淡化,导致个体敢于在网络上表达平时不敢说的话,甚至是极端的立场。

群体的情绪传播非常快,往往不是过度吹捧,就是猛烈批评。

热点事件一旦爆发,群体要么在评论区“疯狂点赞支持”,要么在舆论场“集体围攻”。

情绪越极端,传播越快速,导致理性分析变得“不受欢迎”。

算法更倾向于推荐那些能够激发强烈情绪的视频。

比如愤怒、兴奋或悲伤的内容,因为这类内容更容易吸引注意力,增加用户停留时间。

例如:一条关于非公事件的视频,出现的信息不完整,也可能迅速获得大量传播,因为它能激起用户的愤怒。

一条视频的评论区,很容易变成“情绪宣泄场”。

当大多数人表达相似的观点时,其他个体会更倾向于追风,坚持独立的个体被孤立。

当一个观点被点赞数加持,即使出现逻辑性薄弱,其他人也趋向认同。

反对者若敢发声,经常会被集体攻击。

反复的过程让人们的情绪一直处于波动状态,但对事件的本质却无法深入了解。

群体中的人们为了获得认同,普遍愿意抛弃独立思考。点赞、转发、评论都是寻求归属感的一种表现,而不是为了理性争论。

短视频让人们更容易陷入“群体式非理性”。

某视频带货产品因“万人推荐”爆火,许多人跟风购买,但事后发现本人并不需要。

某网红被群体捧上神坛,一旦负面消息曝光,又迅速被群体“拉下马”。

我是分界线

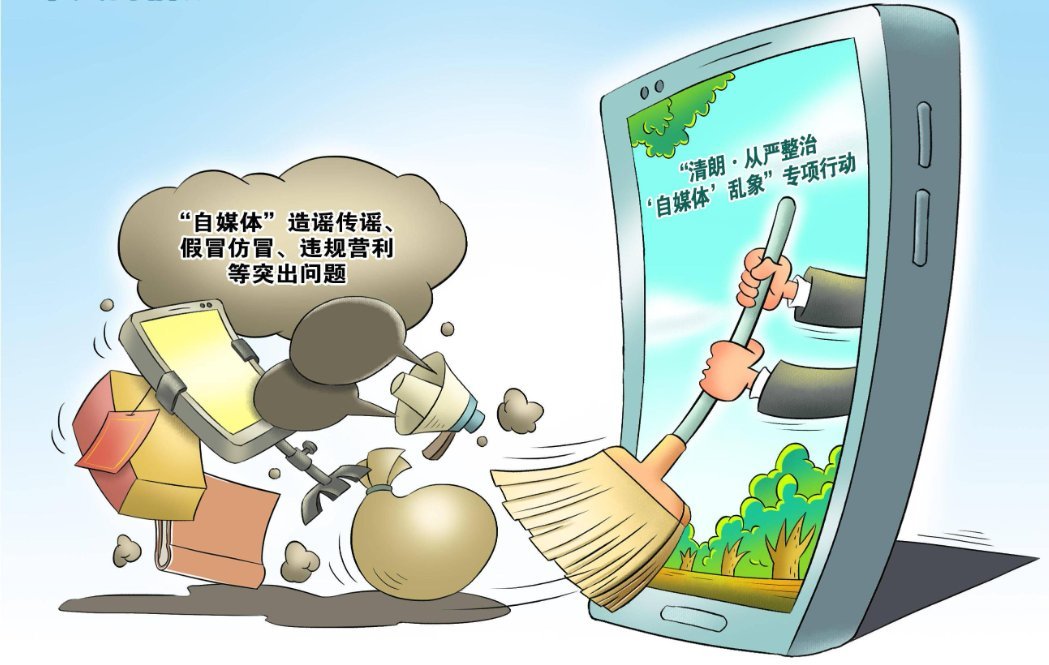

事实上,短视频本身并不是“原罪”,它是工具。

关键在于我们如何与之相处,如何主动掌控信息消费的方式和节奏。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com