“在骨子裏,人便是醜陋、野蠻的動物。我們所見的人只是被綁上了繩索、被馴服了,這種情況,就叫做文明馴化。”——叔本華

與世隔絕的封閉空間、窘迫的孩子們乃至慘絕人寰的自相殘殺——倘若你對《蠅王》的故事或曾有過基本的瞭解,那麼你大概對由“密閉”與“失聯”所共同構建出的這樣一幅魔幻圖景並不會感到陌生:在失去法律與規則約束的情況下,人性之惡將難以扼制且被無限放大。而這也恰是戈爾丁在人爲設計出的架空背景下,經思索後所着力刻畫的一套關乎人性發展命題的合理文學構想。

從故事裏不斷環繞探討的主題來看,戈爾丁相當贊同“人性本惡”的觀點,他於書內引用過恩格斯有關“人類無法完全擺脫獸性”的警言,也曾提及楊朱所謂“人不爲己,天誅地滅”的理論:

儘管這種看法在淺層的故事表面理解來似乎有些許幾近極端般的消極,然而,《蠅王》事實上在人類學與哲學層面具有更爲深邃的解讀價值——戈爾丁在作品中意指提出的並非僅僅是人在本能上永遠無法避免非理性這種如此單一且負面的論題;如果讀者能夠更進一步故事人物的行爲動機,或許還能從存在着神性光輝色彩的角色“西蒙”的身上領悟到作者關於“人類向善”出路的獨特設想。

話又說回來,《蠅王》中基於荒島設定而得以成立的密閉孤立體系時至今日仍然是極其適用於人性實驗的“原料”之一(當然,進行人性實驗的場所並不一定得是與世隔絕的孤島,換成在海上失聯的輪船、人煙稀少的鄉村也同樣可行)。

於是,一艘承載着五位船員、漫遊於銀河之間的失事太空飛船也便藉此掌握了得天獨厚的條件以演繹一出有關責任與抉擇的科幻恐怖舞臺劇:

如今,演員與道具皆已準備就緒,《緘默禍運》的幕布也已然徐徐拉開,所以,

你是拉爾夫,還是傑克?

在蛋糕冷藏前,都不重要。

抽象表達、復古藝術與Low Poly美學

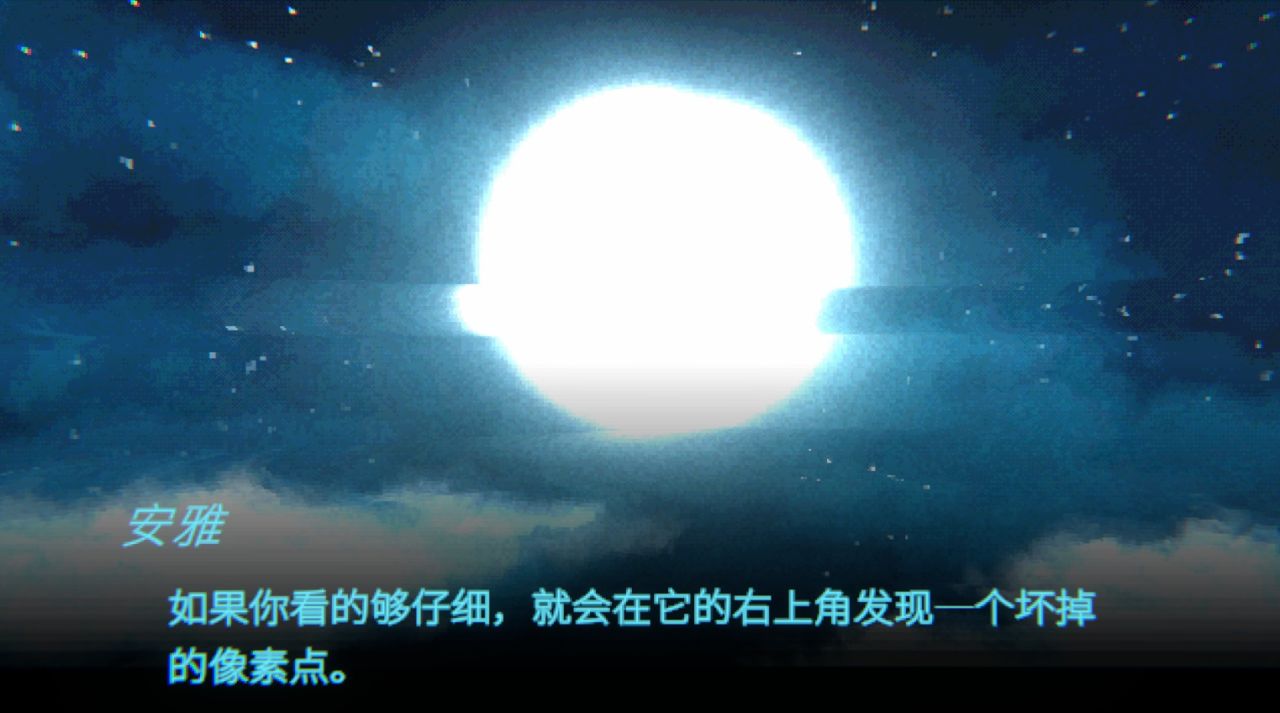

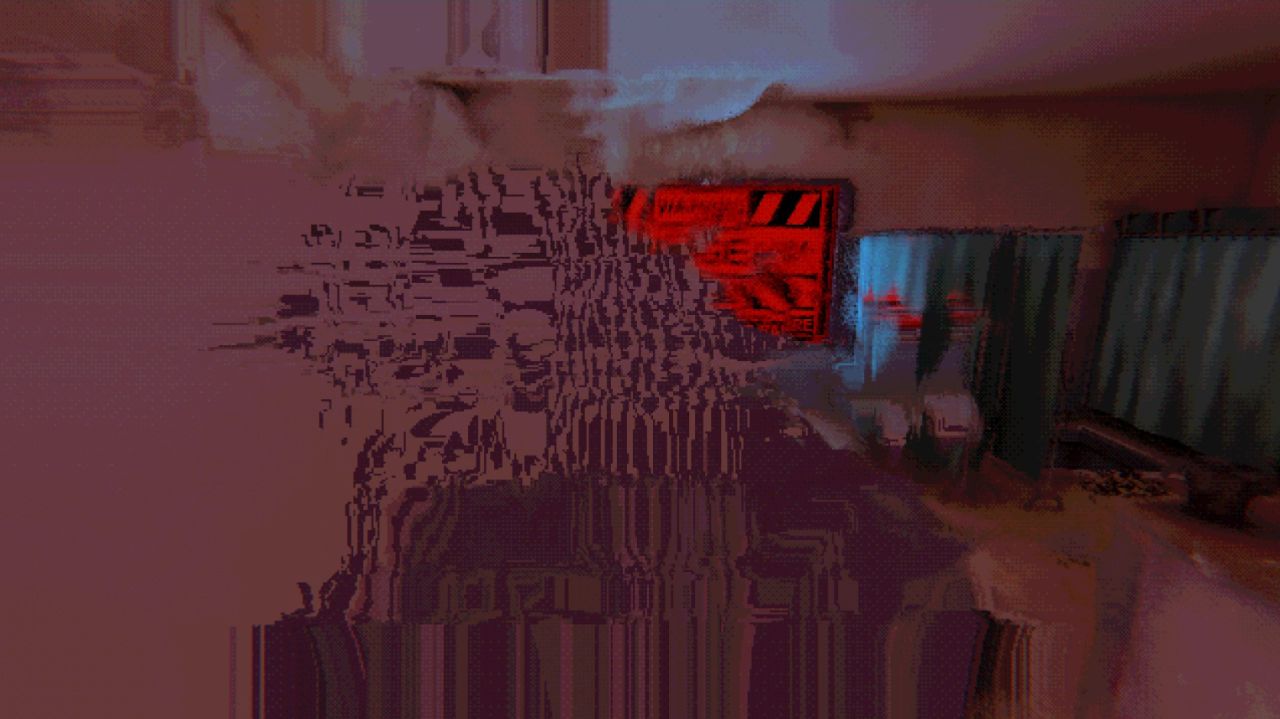

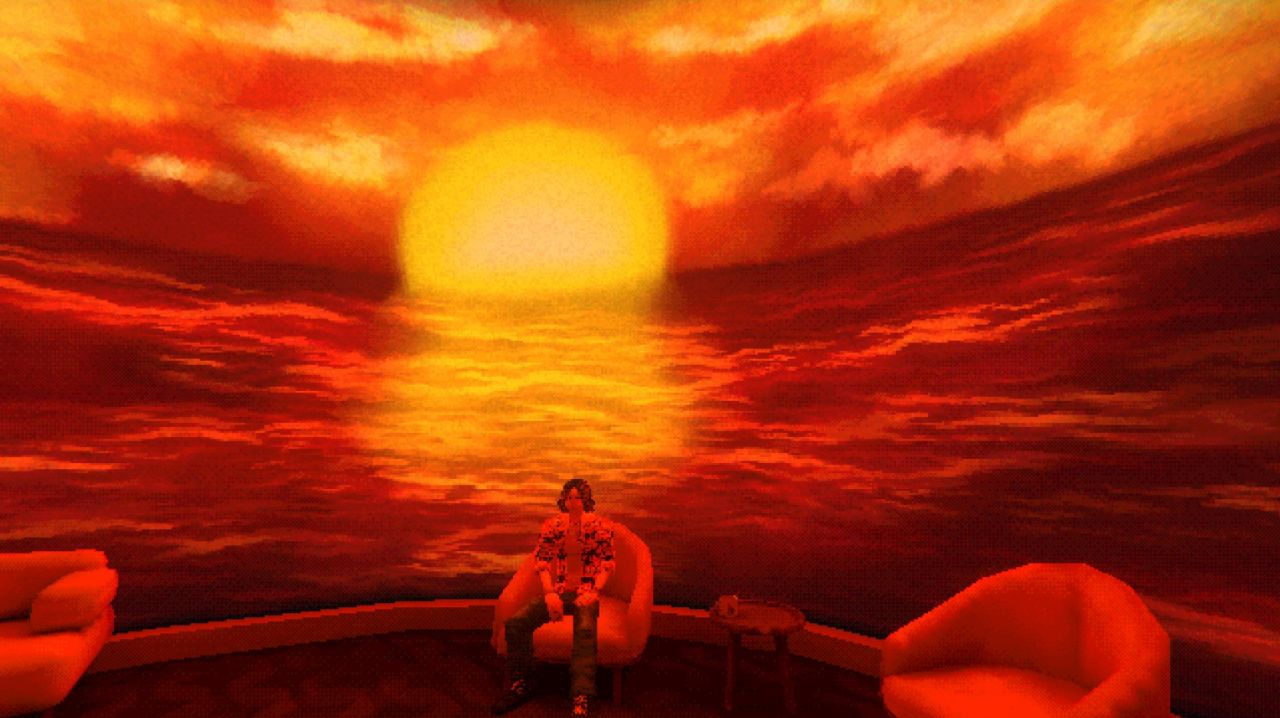

《緘默禍運》在感官上的體驗時常令人聯想到《SIGNALIS(信號)》——復古的設計倒算其次,最主觀的聯繫還是兩者抽象化的視覺演繹:原本並無特殊價值的物象經過雜亂堆砌後蘊生出在情景下具有着一定含義的景象,但容不得人多想,高密度的信息輪呈又將宛如泄堤般持續向屏幕外噴湧。

因而,一切便僅能憑依直觀的本能感受,不論眼前的物品元素到底裹挾着何種面貌又何等意義,想在湍急的意識流中繼續以清醒的思緒考慮問題也就此無從談起。

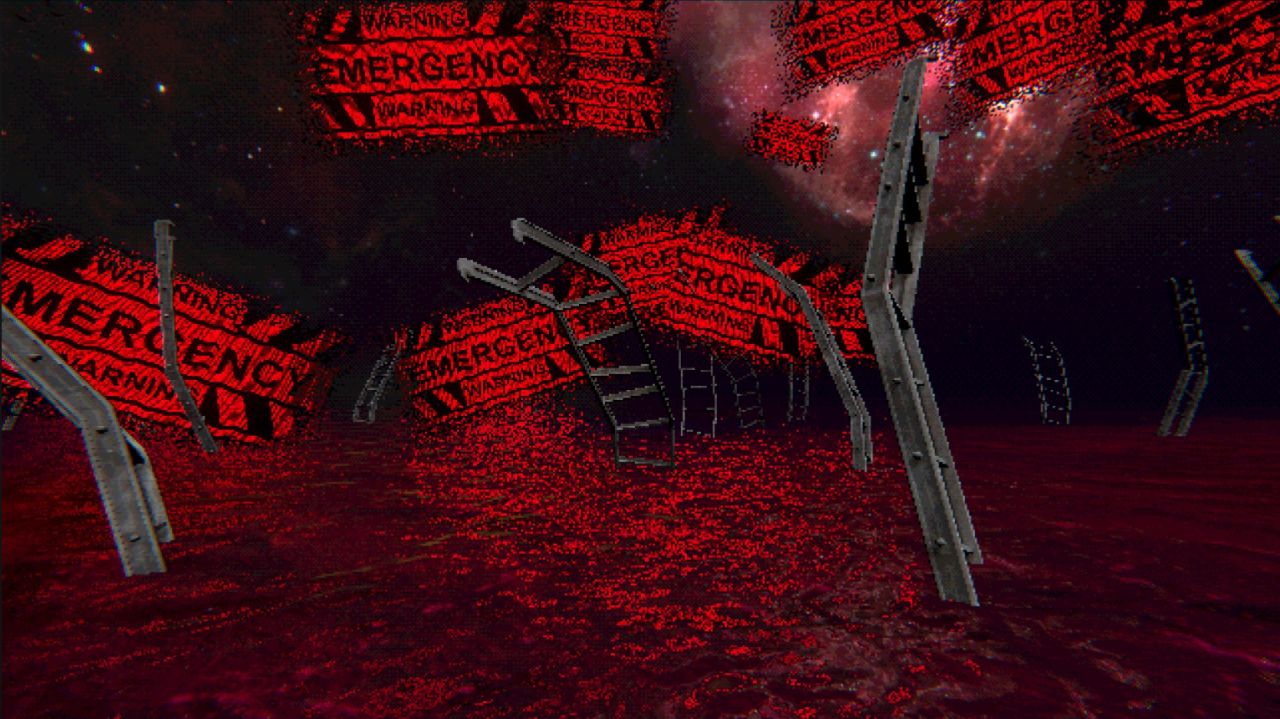

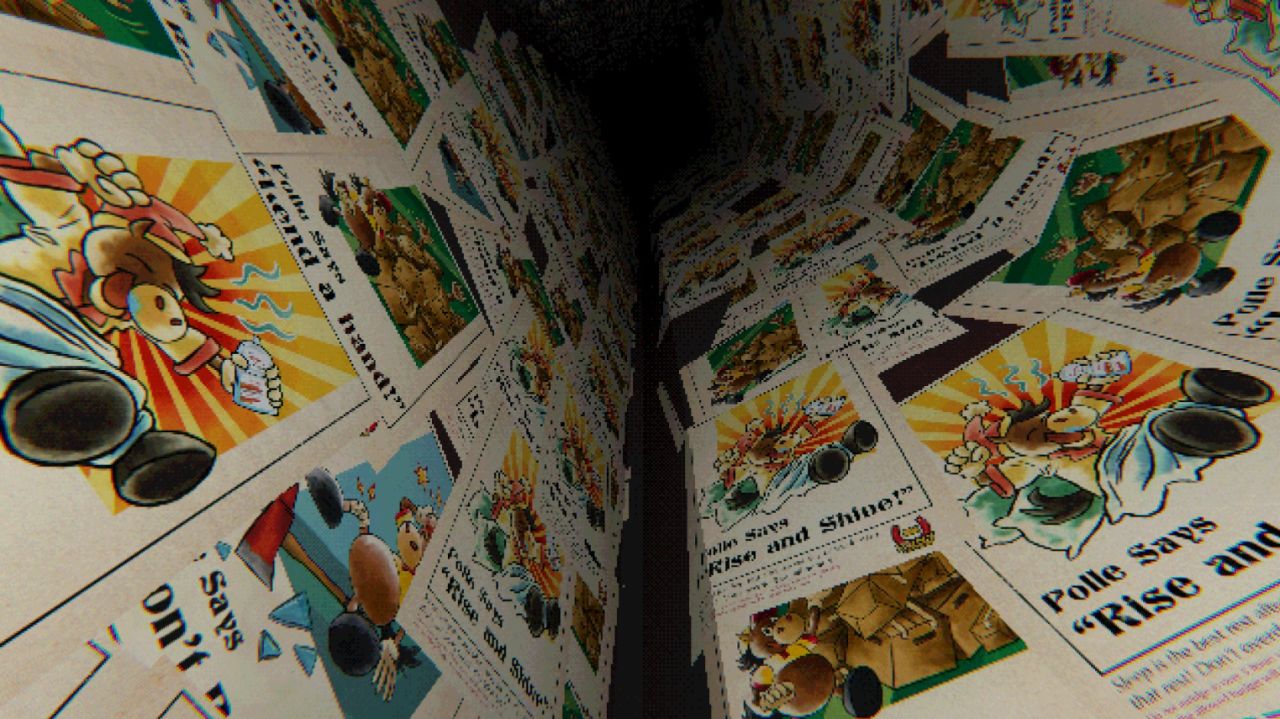

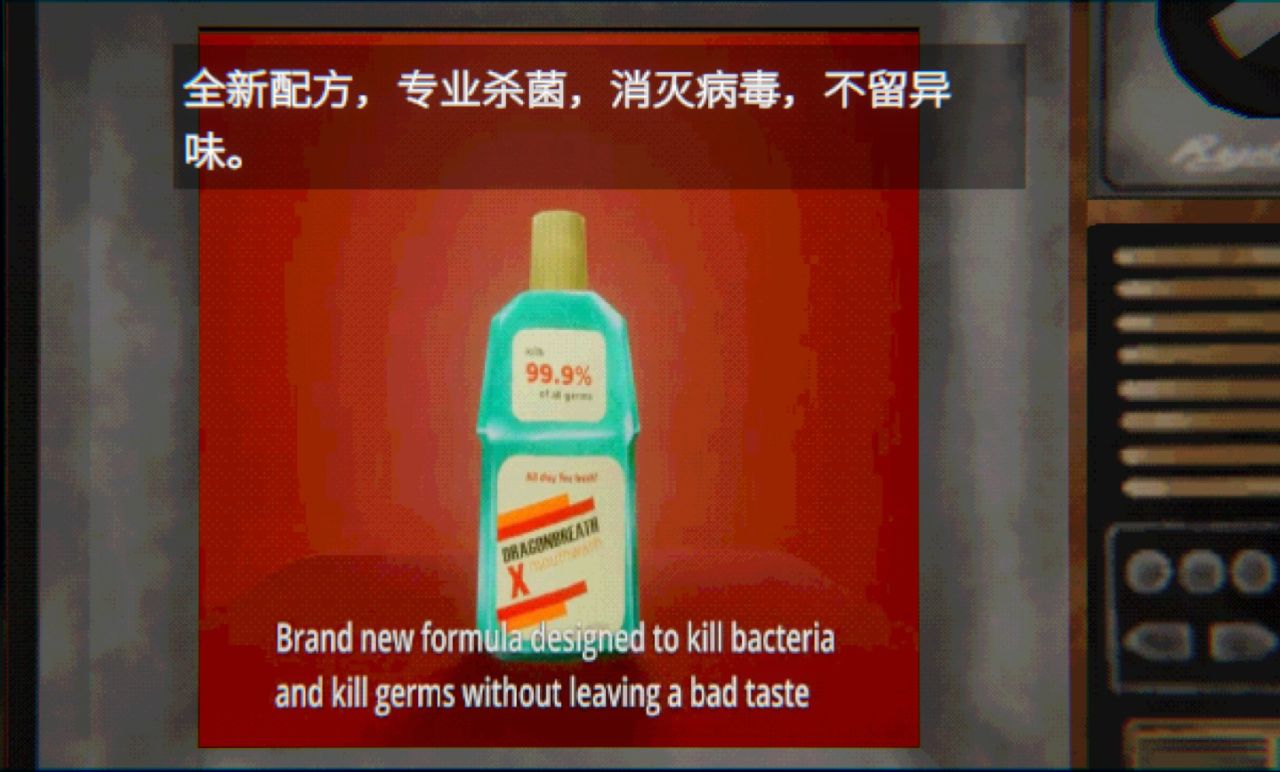

無處不在的馬駒玩偶廣告、望不到盡頭的14%酒精含量漱口水與妖異的血肉池潭:或許這些意象分立看來實在有些莫名其妙,但組合在一起過後,卻又出乎意料地與故事的脈絡緊緊相連。

當然,如果只是像疊起積木大廈一般將不同物品拼湊成有些許精神污染意味的靜態雕塑尚且達不到令超現實主義在遊戲中大行其道的地步,在凌亂元素堆砌的基礎上,《緘默禍運》還在動態演出與心理暗示上下了一定的功夫——所有的所有都是爲了更加怪誕、更加迷幻,也更加虛無(對這類作品感興趣的朋友還可以瞭解一下《Sanguine Sanctum(血肉聖殿)》,一款重表現而不重敘事的超現實主義遊戲)。

利用擾亂玩家方向感以營造超闕限體驗的手法還蠻精妙的

動態演出自不必多提——如果你非要有個確切想象的話,可以想想“撒鹽空中差可擬”是一幅怎樣的場景:《緘默禍運》的方法與之相比也並沒有什麼太大差分,無非便是將模擬雪花的鹽粒替換爲飛舞的證件旋風爾爾。遊戲在動態演出上所作努力的目的同樣不難理解:不過是爲了讓你從中感到強烈的奇異與不協調感。

比較值得玩味的另一點則在於,本作的心理暗示設計得相當精彩:從無規律分佈的時間節點中不同角色對話透露出的信息碎片到寂靜中詭異的聲響,又從場景中細節補充的設定到充滿致敬意味的EVA式過場,《緘默禍運》巧妙地將心理暗示融入了遊戲的方方面面,並使之在各類情境下發揮出差異化的效果。

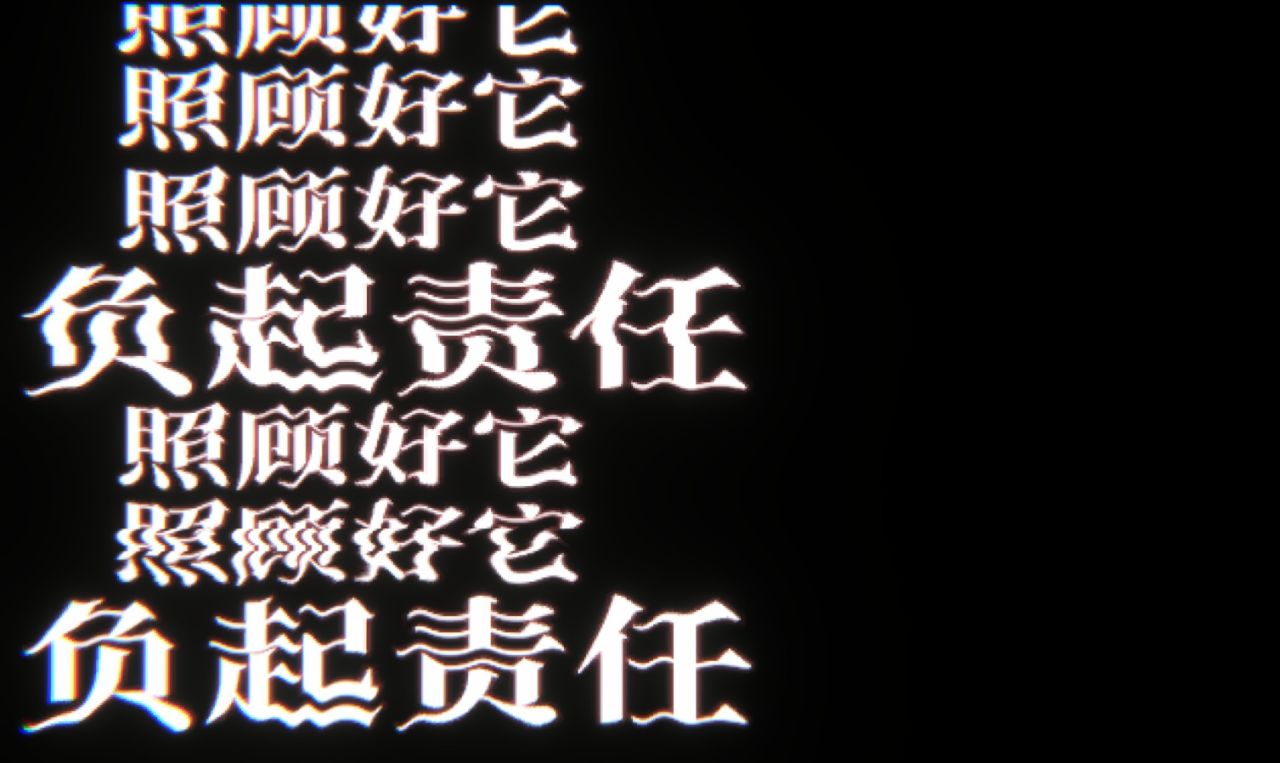

密集的文字與逼仄的視感

回到前面所說的“奇異”與“不協調”,講實話,對筆者而言,這些抽象的感受如今已然算不上太過新鮮(現在的意識流與電波作品確實太多了),當然,每次遇上這樣的遊戲在體驗上仍然算是挺魔(掉)幻(san)的——而催生非自然感的成因之一,或許也與復古藝術造就的失真反饋有關。

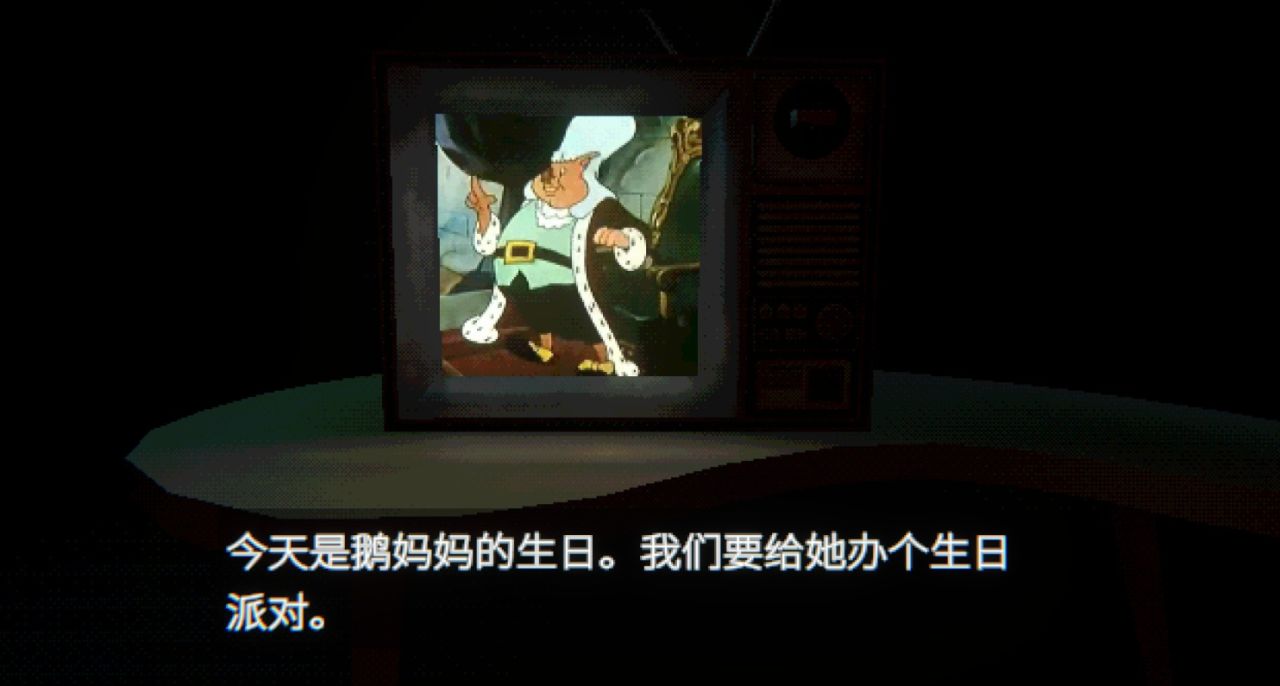

譬如遊戲中馬駒玩偶所發出的音聲,便仿照了早期由於機器聲音處理單元功能尚不夠先進而產生的低採樣率16位聲音(可以想想小時候家裏的老式電視機在變成“雪花屏”時產生的雜音是怎樣的,低採樣率的音聲便時常會伴有這般電子噪音),而遊戲內的電視機外形設計,則又讓人想起上世紀松下公司生產的舊型號電視機:

《緘默禍運》所精心擺設的種種復古元素在不經意間構造出了一方懷舊而迷幻的獨立小世界,但與此同時,現實維度的記憶與時間又會不可避免地將你不斷拉離開這片陳舊的空間,沉浸感的撕裂與主觀意識上的強烈渴望糾纏不清,於是,一種頭暈目眩的違和感反而會油然而生,令人深感自然層面上的違和(其實這頗有些近幾年興起的夢核文化的意思)。

遊戲內馬駒玩偶的失真聲音也有種“恐怖谷效應”的感覺

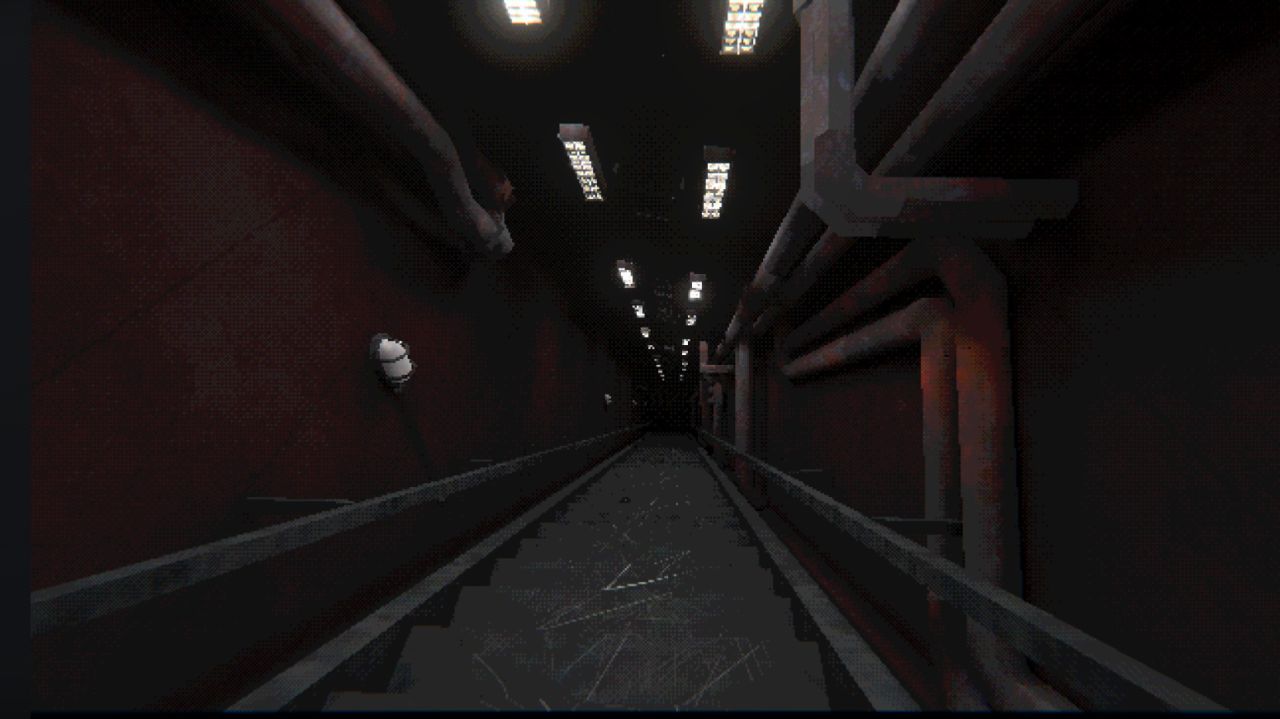

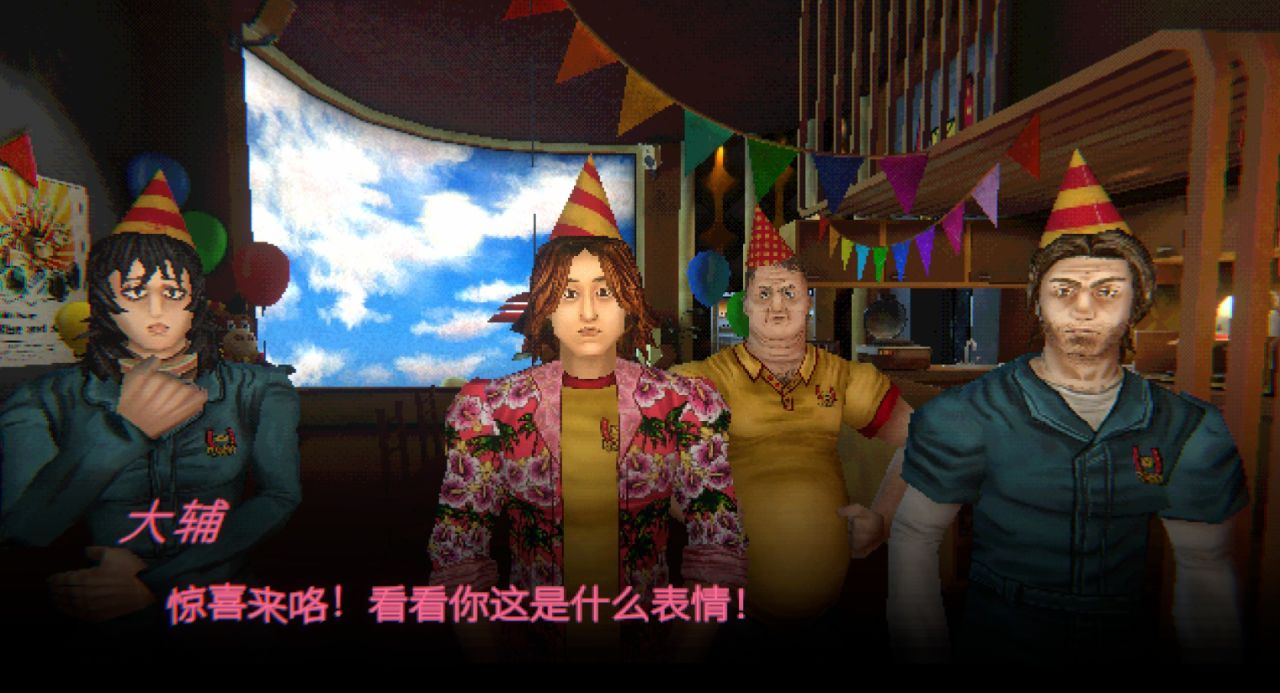

而“Low Poly(低多邊形)”的應用則同樣是復古藝術在《緘默禍運》中帶來獨特感官反饋的重要一環:扭曲的面部貼圖、通過場景打光而特意營造的視野受限空間以及佈滿像素點陣的遊戲畫面——雖然以上種種設計對PS1時代的遊戲而言是迫於技術力不足而無奈爲之,但這種非自然的藝術設定放在如今卻恰巧爲許多獨立恐怖遊戲打開了新的思路:如果愈發高清的圖形能爲玩家帶來的僅僅只有生理上的恐懼,又爲何不調轉思路,利用古早技術中自然而然便能造就的怪誕感從心理層面上讓玩家感受到驚懼?

《緘默禍運》顯然便秉持着這樣的想法,將低多邊形美學鑲嵌在了遊戲內角色的身上與場景的各處——玩家想通過圖形以沉浸在遊戲當中自然不可能,畢竟“真實”這個名詞從始至終都不是Low poly藝術追求的方向,從圖形上,你能感受到的只有違和與脫離常軌。

採用了低多邊形風格的《緘默禍運》更像是現實生活中諸如泥塑一般的街頭手工藝品,自觀感來看,你會覺得它有些許粗礪,並且人爲打磨的痕跡很重——換種說法,在遊戲裏,你能明顯感受到角色所處的世界是人爲設計出來的,這似乎與敘事遊戲力求令人沉浸其中的初衷背道而馳,但幸運的是,在圖形方面對“沉浸感”的拋棄換來了遊戲渴求的另一種效果:使屏幕外的玩家產生焦慮與忐忑。

毫無疑問,《緘默禍運》是一部純粹的復古藝術品——它完美地滿足了我對PS1時代恐怖遊戲的所有幻想。

除此之外,它所講述的故事,在內涵上,則也同樣對得起遊戲內獨到美學的精彩呈現。

承擔罪責的蠅王,吞沒寄生人性的惡之花

野橫向左,文明靠右。

(涉及劇透,還請酌情閱讀)

儘管在前言中,筆者反覆在討論《蠅王》一書——但事實上,《緘默禍運》所敘述的並非是一個與之設定相似的分庭抗禮式故事,不過,它與《蠅王》有關“人性惡”的探討核心上倒是出乎意料地一致。

《緘默禍運》將故事背景設置在了一艘長期漂泊着的太空貨運飛船上(總感覺這樣的設定在科幻電影裏還蠻經典的),而通過遊戲內對話流露出的信息來看,在船內生活的幾人也多多少少都有些精神問題(大輔除外,他真的太過陽光開朗以至和遊戲氛圍有些格格不入了)——孤立的空間、不正常的人,這樣的環境簡直就如同一捆引線極短的炸藥,只要遇上合適的契機,所有的矛盾就會在一瞬間爆發,釀成無法挽回的後果。

契機在悄然間浮上水面:安雅懷上了吉米的孩子,並向船長科裏抱怨吉米的所作所爲;科裏前去與吉米溝通,而抱持着對船長的嫉妒、不知該如何面對安雅的迷惘以及對公司裁員行爲的不滿,吉米之後將飛船的自動駕駛模式更改爲了人工操作模式,故意使飛船撞上隕石——只是他未曾想到,自己一時鬼迷心竅的行爲,竟會招致災難性的後果:船體大幅度受損,泡沫擠滿了船艙各處,科裏也因此嚴重受傷,成爲與屍體無異的殘疾人。

關於公司裁員這一點,遊戲內其實還隱藏着許多與之相關的有趣信息:廉價的工業蛋糕、儲存倉庫裏堆積如山的漱口水集裝箱以及與船艙內環境形成鮮明對比的電視福利宣傳片,在《緘默禍運》的世界觀中,“資本主義對人們的壓榨”、“缺乏人權的人們在勞動中逐漸被異化”這些事實便時常穿插在故事進程當中,而遊戲場景的細節則也多次點明瞭此類要素,因而,每位角色在精神方面存在問題的緣由也便略微能夠得到解釋了——

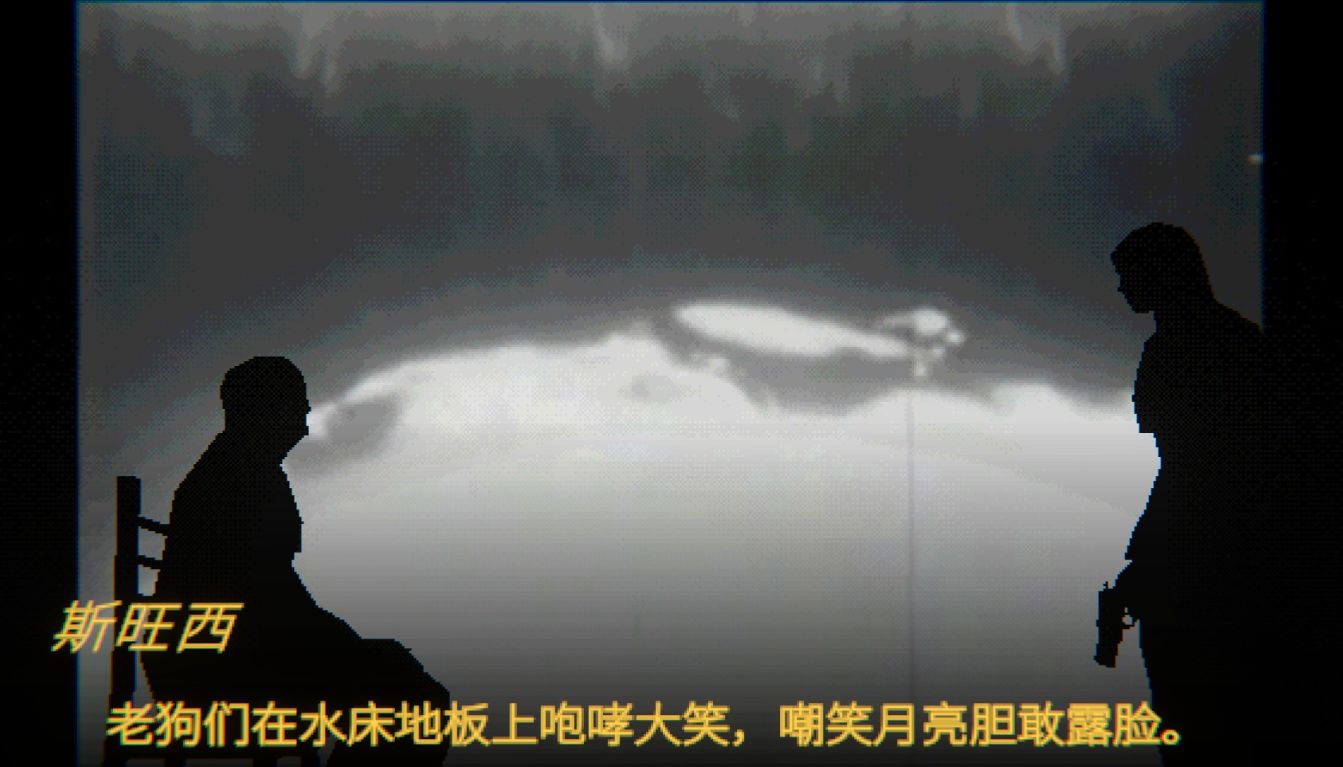

正如安雅是因爲裁員後由於沒有護士資格證而難以找到下一份工作所以惶惶不可終日,而斯旺西則是因爲看不到頭的未來而陷入深深的虛無主義。

雖然玩家能在遊戲中窺見有關許多資本主義要素的一角,不過顯然,對其的諷刺僅僅是遊戲內的冰山一角——《緘默禍運》真正投入精力所討論的,仍然是所謂承擔責任與人性:吉米鑄成了一系列的人禍後,他常想着自己能像科裏一樣將所有事情的責任承擔起來並讓所有的漏洞被彌補,一切都能回到從前。

可實際說來,恰似漱口水廣告中誇張化的宣傳標語“不留異味,清新如初”一般——任何人都知道,適量使用漱口水自然能讓人口氣清新,但倘若口腔已經出現了難聞的氣味,那不是正說明身體內部早就出現了問題,只是現如今方纔暴露嗎?即使使用了漱口水,也不過是短暫從外層改善了“口氣”的問題,實際內部的病根仍然未能得到處理,僅僅是“虛有其表”——其內的腐爛仍會蔓延,直至某一天,就算不斷灌入在宣傳中無所不能的漱口水也再無法掩蓋口腔的氣味。

吉米不斷試圖填補自己釀下的大錯,卻反而徒使血肉模糊的傷口進一步撕裂,想象中的美滿與現實的殘酷最終讓他在痛苦的矛盾之中本性暴露並自取滅亡——他在恐懼與猜疑中槍殺了對他恨之入骨的斯旺西,又在近乎偏執的僞善支撐下將船長的小腿割下,繼而親手將船長的骨肉塞進他自己的嘴裏,送他進了冷凍艙過後,於故事的結尾飲彈自盡,成爲死人餐桌上的一員。

明明在最開始只是想要成爲像科裏一樣的人,最後卻墜入了黑色幽默式的兩難處境——假如公司不發佈裁員通知、假如安雅沒有懷孕、假如沒有因爲嫉妒科裏而鑄成大禍,吉米的一切或許會不會在最後有所不同?興許吉米不過是不再神聖的西蒙,他不是耶穌,也不是撒旦,他只是一位無法超脫慾望限制的普通人,倘若他所處的境地沒有那般特殊,他或許並不會成爲那隻沾滿蒼蠅與被原始本能驅動的蠅王。

可現實往往時常如此,人性之惡難以避免,任何微小的刺激都有可能令惡之花生根發芽又茁壯生長,它的花粉是滋生絕望的傳染病,一旦散播,在密閉的空間裏便無人可逃,人們只會一隻接着一隻地絕望,一隻接着一隻地瘋狂,唯有所有染上病痛的人們永遠陷入沉眠,才能慰藉醜陋的一切。

“砰”

一聲悶響後,科裏眼前閃過一瞬眩目的耀眼白光,

艙內已然噴出陣陣冷氣,他竭力張開了嘴,最終卻只能從喉嚨裏擠出痛苦的呻吟聲。

一發子彈讓吉米徹底結束了自己輕飄飄的一生,但他到底能否如波德萊爾在《惡之花》中所企盼的一樣,以死亡終結一切,重新迎來潔白無暇的開始——我想,這並不是什麼值得深思的命題。

只是,唯一存活的可憐的科裏船長,在見證了一切過後,卻不免要陪伴着這艘憂鬱的沉重飛船,在宇宙裏繼續漂泊二十年,或是更久了。

結語

撰寫本篇的過程中,其實除開《蠅王》外,還有另外一串記憶時時縈繞在筆者的思想左右——那便是駭人聽聞的“魯榮漁2682號”事件:原本並不算窮兇極惡的三十三人卻因爲某件根本不值得爲之拼死拼活的事而互相殘殺,最後倖存下來的十一人都是沾過血的殺人兇手。這不禁再一次令人審視並思考起人類的本我到底是何物,人類又究竟能否徹底擺脫動物性這類宛若戈爾迪烏姆之結般的不解之謎。

《太平洋大逃殺親歷者自述》的文章末尾處有着這麼一句話:

我們當中的大部分人都過着循規蹈矩的生活,以爲別人即使不像自己一樣對世界安之若素,也不會離經叛道到哪裏去,並在庸常的時日裏養成了一種根深蒂固的見解:平平常常是人生的常態。

但是在太平洋上,或者說世界的某個深處,事情並非如此。

我們常想天真地以爲人類在經過三百二十萬年的教化後或許已然有足夠的自制力抑制生物本能,但在某個可悲的隱祕角落,這份答案又果真仍然適用嗎?

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com