2020年以後,AMD 達成了幾個驚人的歷史性時刻:2022年,市值首次超過 Intel;2024年第四季度,數據中心市場營收首次超過 Intel。

而至少在8年前(2017年初),這家公司還處在破產的邊緣。那麼,AMD 有着怎樣傳奇的發展史?

從“第二供應商”到自主設計的轉型

最初,迫於 IBM 的要求,Intel 不得不拉上 1969年成立的 AMD 公司作爲“第二供應商”,共同爲 IBM 提供 x86 CPU 芯片。

然而,隨着 PC 產業在1990年代在全球迅速發展,AMD 和 Intel 也從合作伙伴變成了競爭對手。

1991年推出的AM486成爲AMD最後一款完全基於Intel授權的處理器。這款處理器以更高的頻率、集成x87 浮點運算協處理器以及更低的價格廣受好評,直接引發了 Intel 的不滿。由此引發了兩家公司十餘年的專利世紀大戰。

此後,AMD 被迫轉向自主研發。

1996年,AMD推出首款自主設計的K5處理器,首次在流水線內部採用了 RISC-like 微碼方式。但這款 CPU 由於錯失先機以及較低的頻率,並沒有爲 AMD 打開市場。

同樣是 1996 年,AMD 以 8.65 億美元收購了 NexGen ——這或許是 AMD 截至目前最改變命運的一場收購。

“硅仙人” JI'm Keller

NexGen 是一家專注於設計 x86 兼容處理器的無晶圓廠半導體公司(fabless IC design company)。這家公司在當時擁有一項被稱爲 RISC86 的技術,可將複雜的 x86 指令集轉換爲 RISC 型微指令使得x86 CPU可以更好地專注於流水線設計,而這可以顯著提升CPU的性能。

AMD 通過這次收購,獲得了 NexGen 寶貴的 RISC86 技術、Nx686 CPU 架構原型。與此同時,AMD 還獲得了寶貴的半導體工程師團隊,其中就包括日後大名鼎鼎的、中文互聯網圈稱之爲“硅仙人”的 JIm Keller (注:我們在這一系列文章中還會多次提到它)。

k6

緊接着,AMD 在 1997年推出了K6 CPU。與 K5 不同的是,K6 在流水線、緩存、運算單元等許多方面都進行了重大革新,在性能上可以與 Intel 的 Pentium II 競爭,但價格卻低得多。AMD 在那段時間以出色的性價比獲得市場的青睞。

1998年,AMD 再接再厲,推出了 K6-2 架構。它引入了 AMD 自主設計的 3D Now! 指令集,大大增強了浮點和 SIMD 運算能力。

帶3D Now!的K6-III

3DNow! 指令集是AMD在當時獨特的一項創新。

此前的MMX擁有一個顯著的設計缺陷:即MMX指令在運算時,會佔用FPU的寄存器,從而導致FPU和MMX同時運行時發生衝突。程序在調用MMX指令時,需要通過複雜的保存和恢復FPU狀態的操作來避免衝突,進而影響性能。

而 3DNow!專門優化了浮點運算,尤其是在三維圖形和多媒體處理領域。它爲遊戲、視頻和音頻應用提供了顯著的加速,尤其是在3D圖形渲染中,比Intel的Pentium MMX系列表現更加優越。

Intel 於 1999 年才發佈了與之對應的 SSE 指令集的相關CPU。但由於相關專利限制,AMD 當時無法對 SSE 進行支持(直到2009年雙方交叉授權協議達成)。

利潤!利潤!還是利潤!

AMD 在 1998 年全年營收歷史性地突破了20億美元,但淨利潤只有 1.5 億美元。

1999年,其全年營收翻倍,突破 40 億美元,淨利潤爲 2 億美元。

2000年,全年營收下降到 30 億美元,淨虧損 1 億美元。

而作爲對比,Intel的 1999年全年營收約爲199億美元,淨利潤約爲60億美元;1999年營收約爲358億美元,淨利潤約爲105億美元;2000年營收約爲358億美元,淨利潤約爲88億美元。

因此,儘管 AMD 看似已坐穩 x86 乃至 PC 處理器的第二把交椅,但其營收和利潤,仍不和對手處在同一個量級。

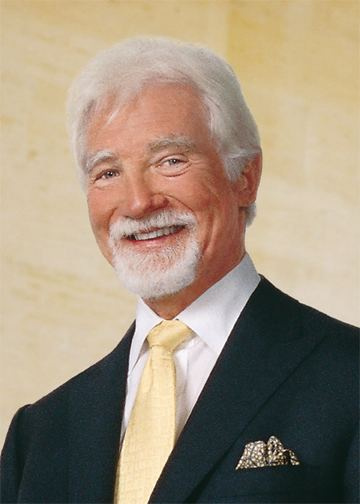

Jerry Sanders,人稱“硅谷老炮”,生於1936年,今年88歲

而 AMD 創始人,Jerry Sanders 在事後才披露:儘管 K6 大賣,但由於較低的價格以及 AMD 晶圓廠良率等問題,K6 並沒有爲 AMD 帶來利潤,財報所披露的盈利,來自其他業務。

作爲既自己設計芯片,又同時擁有晶圓廠等製造部門的 IDM 公司,當時的 AMD 和 Intel 擁有相似的成本結構。

比如固定成本,包括先進製程研發費用、CPU 新架構研發費用、芯片流片費用、製造部門折舊資金。這些費用在當時甚至佔 CPU 總成本的一半以上。

這意味着,誰的 CPU 賣得多,誰的平均固定成本越低,從而利潤率越高。而1998年至2000年,Intel 牢牢地佔據 PC 市場的 80%,AMD則不足 20%。

那麼非固定成本呢?AMD 與 Intel 的差異主要來自芯片尺寸和每晶圓良率。同樣性能下,芯片面積越小,非固定成本越低;同樣面積下,每晶圓良率越高,非固定成本越低。

AMD 當時在良率方面,仍不如 Intel;由於製程和架構原因,AMD 也無法在每單位面積性能中領先 Intel。

這兩方面的原因,導致了 AMD 彼時只能算“賠本賺吆喝”。

魯毅智(Hector Ruiz)時代

1998年,那時候我還在讀小學,我記得一些報紙上說,硅谷傳聞桑德斯老爺子準備把AMD賣給IBM,謠言有鼻子有眼,甚至影響到AMD的股價。

隨後,這位硅谷老炮憤怒地闢謠了——從後來的情況看,他只是還沒物色到合適的繼任者。桑德斯老爺子後來物色到的繼任者就是Ruiz。

Hector Ruiz

Ruiz 於2000年接受桑德斯的邀請加入AMD任COO,並於兩年後接任CEO全面執掌AMD。

在此之前,Ruiz曾經擔任摩托羅拉半導體部門負責人和德州儀器的高管,算是在半導體行業的資深人士。魯上任後,分析了AMD的狀況——

當時Intel和AMD主頻大戰打的火熱,幾乎卷死了所有其他x86 CPU供應商(除了中國臺灣的VIA通過收購Cyrix和Centura在當時仍然在生產x86CPU以外),AMD已經奠定了CPU老二的位置。

但爲什麼AMD似乎永遠無法成爲第一呢?

Ruiz 認爲主要原因在於AMD自成立以來,一直沒有自己的公司戰略。AMD的一切行動,都是基於和Intel競爭的需求,摸着英特爾過河,怎麼可能超越英特爾?

於是Ruiz爲AMD設計了自己的戰略藍圖,試圖把AMD這個小作坊轉型成一家擁有更強技術水平、明確市場定位的大型科技公司。

1. 進軍服務器市場。

AMD 在 PC市場只能走性價比路線,並且利潤低得多(實際上PC市場利潤率一直比服務器、數據中心市場低,2017年的 Desttop x86 CPU 零售利潤率約 10%,但數據中心則高達約 40%)。基於這種現狀,AMD 推出了基於 K7 的 Opteron (皓龍)服務器 CPU。

但高性能計算市場利潤則高得多,此舉幾乎拯救了當時AMD可憐的利潤率。

Opteron也非常爭氣,在服務器市場一度佔據了30%的市場份額,這一記錄截止目前還沒被Epyc打破。

2. 推行“中國戰略”。

Ruiz當時公開說:“AMD如果想在全球取得成功,必須先在中國取得成功”。

在Ruiz的推動下,AMD不僅成立了大中華區分公司負責開拓在華業務,還於2004年前後,在上海和蘇州分別成立了全球研發中心和封裝工廠。

2009年與2004年相比,AMD在華銷售額翻了十倍、成爲AMD第二大單一市場。

3. 聚焦CPU技術創新。

魯不僅非常重視,並且作爲半導體工程師出身的專家,本身也有一定技術敏銳度,這一點和蘇媽倒是一樣的。

前文提到,AMD當年通過,獲得了一個那個男人——Jim Keller!

Ruiz意識到當時x86 CPU的兩大技術趨勢,一個是從32位向64位轉變、一個是從單核到多核轉變。因此,Ruiz 支持了JK主導了64位ISA和CPU微架構的設計,以及雙核微架構的設計。

多核發力 與 AMD64。

正是 Ruiz 的這種觀察,使得他支持Jim Keller等AMD技術團隊搞出了x86-64指令集架構(稱之爲AMD64,後來Intel爲了挽尊,叫它x86-64以便和當時自己的EPIC IA64區別)。

AMD64通過兼容32位系統調用、指令集兼容、內存地址轉換等設計,使得32位x86程序可以不經過重新編譯、指令集翻譯、虛擬環境等手段,直接運行在新的AMD64 CPU上,幾乎完全兼容原有的x86程序。

AMD Opteron 144

Intel則一腳踩進EPIC坑裏,最終導致了IA64的失敗(EPIC安騰的失敗,不兼容x86並不是主要原因,不過這是另一個故事了)。

首發x86-64使得AMD獲得了極大的商業上的主動權,這比技術本身更重要。

AMD在那之前一直就各種專利保護和知識產權和英特爾打官司,英特爾可能通過司法手段把AMD壓制住。但AMD發明x86-64後,一切都變了,英特爾已經無法從司法上消滅AMD了,並且英特爾想繼續在x86賽道混,反而得被AMD卡脖子。

AMD Opteron 140

最終,兩家達成交叉授權協議,AMD獲得了許多英特爾專利許可並且再不用擔心英特爾的司法武器,IA兩家知識產權世紀大戰宣告結束。

注意哦,此膠水比Zen架構膠水要差勁很多,因爲它的雙核延遲特別高,並且功耗爆炸,堪稱英特爾史上最失敗的CPU(比第十一代酷睿Rocket Lake還失敗)。AMD 則藉機 與 Intel 發起了「真假雙核」辯論。

到2005年,一些市場調研機構稱,AMD的PC市場份額(不包括筆記本電腦)已經超過50%,首次高於Intel,一時間AMD風頭無兩。

那麼,AMD 是如何在此之後進入“黑暗時代”的呢?

2006年電腦報:AMD向Intel開火

前文說到,截止至2005年底,AMD的三大戰略似乎取得了不錯的進度。但我們無法忽視,AMD 在那幾年能夠取得這樣的成績,也和 Intel 技術路線上犯錯有關係。

Intel 的反擊

Intel 的 NetBurst 系列架構(注:主要用於 Pentium 4 Desktop 系列)採用超長流水線、超高主頻的技術路線。然而,這一策略帶來了超高的功耗以及一些場景下的“高頻低能”問題。

Intel 曾經自信地宣佈 NetBurst 頻率將達到 10GHz,然而最終被證明這是一次“放衛星”,新一代Pentium 4 因未達到預期而取消,Intel 高管不得不下跪道歉,好嚴重哦!

到2006年,事情迎來了轉機。

Intel位於海法的辦公室

位於海法的技術團隊早在2003年就提出過一種與 NetBurst 截然不同的低功耗 x86 架構,即 Dothan、Banias、Yonah 系列,並以此發佈了用於筆記本電腦的的 Pentium M。

NetBurst 的“衛星”失敗後,海法團隊那原本不怎麼受待見的 CPU Arch 開始被公司高層關注。

2006年7月,基於 Yonah 改進的 Core 系列橫空出世。這得益於 Intel 內部實行的雙小組制以及剛落地的 Tick-Tock 戰略。

Core 2 Duo 僅僅以 65W 的 TDP,就帶來了比 NetBurst 高 25% - 40% 的單核同頻性能提升,而後者可是 TDP 高達 130W 的“塔式散熱器普及者”。

Core 和 Xeon 的橫空出世,讓正在執行“漲價提利潤”策略的 AMD 措手不及。

AMD Athlon 64

玩 PC 圈的小夥伴大概記得那個暑假,屯了一倉庫 Athlon 64 X2 、 Athlon 64 FX 的電腦城 JS 欲哭無淚 —— 因爲 Core 的出現,讓這些 AMD 旗艦 CPU 價格幾乎一夜腰斬。

那麼,彼時的 AMD 除了忙着“漲價”,還在做什麼呢?

答案也許是:忙着踩坑。

踩坑一: 收購ATI 陷入財務危機

AMD 在當時,雄心勃勃地希望進軍 GPU 市場以實現自身的多元化和融合異構計算戰略。同時,由於沒有芯片組研發能力,AMD 希望透過收購能夠補齊這塊弱項。

IBM PC 及其兼容機 / x86 在當時規定了一套複雜的總線架構,爲此,計算機需要一系列獨立於 CPU 之外的芯片來確保 CPU 正常工作以及設備之間的通信。

我們熟知的時鐘發生器、內存控制器、BootLoader 引導芯片以及各種總線控制器,最初都是板載外部芯片。

Intel 在 1995年前後,透過稱爲 i800 系列的芯片組,使用可編程固件和被稱爲FSB(前端總線)的架構大大簡化了芯片組,但也分爲北橋芯片(集成內存控制器等高速設備)和南橋芯片(集成IDE、ATA、SATA控制器等慢速設備) 。

這時有許多專門爲Intel、AMD製造的芯片組的公司,比如 SiS(矽統)、VIA(威盛),NVIDIA 和 ATI 也在 2000 年後涉足其中。

ATI 中文名冶天科技

ATI 於1985年成立,比老黃的NVIDIA早了8年。ATI最初製造各種顯示芯片,客戶包括IBM、飛利浦等。在1990年代開始涉及3D圖形加速芯片、GPU領域,並且在殘酷的競爭中送走了3DFX、S3等一衆早期巨頭,和NVIDIA並駕齊驅。

在2006年被AMD收購前,ATI主要業務除了桌面GPU、移動GPU,還包括用於電視和機頂盒的圖像處理芯片、PC芯片組、半定製GPU芯片。

何國源

ATI 和 NVIDIA還有一個相似之處——它的創始人兼靈魂人物何國源也是華人,於1950年出生在中國廣東省。當時,人們把何看作是和黃仁勳一樣是富有傳奇色彩的人物。

然而在2003年,何國源和他的家人於被媒體爆出涉內幕交易案,加之他對ATI採取的家族式經營的策略早已引起了ATI高層的不滿。面對檢方指控和ATI高層的抗議,何最終在2004年交出了公司控制權。

唯一的問題是,ATI同時也失去了戰略與技術掌舵人,何的離開立刻引發了工程團隊的人事動盪,使得 ATI 在與 NVIDIA 的競爭中開始顯露疲態。

再說回AMD收購案。

在 2005 - 2006年,坊間傳聞 AMD 的首選收購對象其實是 NVIDIA,而同時期與 NVIDA 洽談收購事宜的還有 Intel。

帶集顯的NVIDIA nForce芯片組

當時有八卦說,老黃開出的價碼是,AMD收購NVIDIA後,由他出任CEO。如果這是真的,從現在NV的市值看,老黃都未必稀罕AMD CEO的職位呢。

然而,也許是與NV的談判失敗以及Intel 的收購動作影響了AMD高層的判斷,最終 AMD 以一個高的離譜的價格收購了ATI——43億美元的現金、5800萬股AMD股票,共計54億美元。

而當時,AMD賬上的現金才20億美元。爲此,AMD不僅花光了多年積攢的家底,並且還向摩根斯坦利借貸25億美元。

收購ATI使得 AMD 陷入財務危機,爲此,AMD 不得不大砍研發經費。這導致了計劃的研發進度和產品發佈進度一再延期。

爲了活下去,AMD在2006年至2009年期間,不得不多次降薪裁員,許多工程師在這此財務危機中主動離職或被裁,這進一步削弱了AMD的工程技術能力。

更坑的還在後面——當AMD高層清點ATI的各種專利和知識產權時,AMD發現之前收購報價太高了。

2006年之後,AMD也多次對原ATI的資產做資產減記,至2009年初,已共減記了將近25億美元。

還記得當初收購是多少錢來着?是54億美元哦!換句話說,AMD是以將近一倍的溢價收購的ATI,妥妥的冤大頭。

AMD收ATI發展GPU業務並沒有錯,但以如此高的溢價,並且通過花光現金加鉅額信貸的方式收購,以至於使公司陷入生存危機,這就很有問題了。

踩坑二: 研發不力 新品翻車

2006年無疑是轉折年。

Intel 通過 Core 系列開始吹響反攻的號角,在桌面 PC 市場份額大增,在工作站和服務器市場也遏制了皓龍的攻勢,而爲筆記本市場推出的炫龍(Turion 64,2006年)幾乎剛出新手村就遭遇了團滅。

死在新手村村口的Turion炫龍遺容

更糟糕的是,AMD 深陷債務危機,在未來幾年之內,都沒有財力採取有效行動了。

前文提到 AMD 因沒錢而削減研發經費並推遲產品發佈,主要受影響的就是 K10 架構。其原本計劃在2006年發佈,卻被推遲到 2007 年。

似乎是研發經費削減導致性能提升有限,也可能是 Intel Core 性能太強悍。K10 的單線程性能與K8相比提升僅10%-15%,比 Core 2 落後 20% 。

而 Core 2 已經是一年前的產品了,此時 Intel 正在緊鑼密鼓地籌備 Nehalem,Intel 保證 Nehalem 性能將繼續提高 20%。

以開核爲賣點的Phenom黑盒版

但這還不是 AMD 災難的全部 —— 玩家發現 K10 經常藍屏、死機,此後 AMD 承認 K10 設計上存在重大缺陷,即TLB Bug。

儘管AMD發佈了修復固件,很大程度上修復了這個問題,但代價是K1 0的性能進一步降低10%以上。

TLB BUG ISSUE 嚴重影響了AMD的口碑.AMD不僅丟掉了K7以來好不容易打下的市場份額,幾乎完全丟掉了剛獲得的服務器市場份額,更是股價一瀉千里,還因此被消費者維權,成爲被告。

K10修復版BIOS

儘管舉步維艱,Ruiz 最後任期內仍然嘗試帶領 AMD 走出困境。

AMD 爲了收購 ATI ,自身陷入了財務危機,同時,新品 K10 延遲上市疊加重大BUG,使自身陷入困境。

然而,更大的厄運卻還在後面。

老對手 Intel 所帶來的 Core 架構 絕不是曇花一現。實際上,Intel 幾乎在發佈 Core 架構的同時便祭出了著名的 Tick-Tock 戰略,即一代製程革新、一代架構革新。

Tick-Tock 戰略很好地調和了 IDM 廠商的芯片發佈週期、製程研發週期和架構研發週期。每年發佈新CPU的節奏更是讓AMD 無力招架,後者被越甩越遠。

Tick-Tock產品示例

尤其以 Nehalem 架構(對應 第一代 Core i)的發佈,帶來睿頻加速、QPI總線、集成GPU、內存控制器等諸多革命性技術。

2011年,Intel 再接再厲發佈了 Sandy Bridge,進一步整合了iGPU和北橋芯片,將最大核心數推高至8核並加入了對AVX指令集的支持,其單核性能與多核性能均進一步飛躍。

而本文的主角 AMD 卻由於種種問題,幾乎無力應對。

爲了生存,Ruiz 領導下的 AMD 做了一個違背祖宗的決定——拆分並出售芯片製造部門。

禍福相倚:和“女朋友”分手是歪打正着

AMD創始人桑德斯有句名言:“Real men have fabs”(有晶圓廠纔是真爺們)。

“Real men have fabs

但2006年收ATI以來,AMD都快揭不開鍋了。那段時間,AMD忙着變賣一切可以賣的有形無形資產換現金。但這些對於陷入業務虧損和財務危機的AMD來說,簡直是杯水車薪。因爲至2008年下半年,AMD總負債已高達53億美元了。

在這一背景下,Ruiz 等高層就有了賣晶圓廠的想法,稱之爲“Asset Smart”計劃。也就是說,AMD從IDM轉型Fabless的直接原因是財務危機,而不是什麼對IDM不可持續的先見之明。

當時,AMD也確實比Intel更有理由甩掉晶圓廠轉型Fabless。

第一,AMD的工程能力遠弱於Intel,其製程翻車風險很大。

AMD 晶圓廠一直是小而精的路線,並且和自家CPU架構嚴重綁定(這一點倒是和 Intel 一樣)。

AMD 和 Intel 的 PDK 或工藝庫乃至EDA軟件都和業界截然不同,這意味着,一旦他們自家制程研發出現任何無法解決的問題,短期內將沒有其他業界公司可以提供備用方案,他們必須獨自解決.。(後來 Intel 的 10nm多次延期就是這種情況)

一座新的1x nm 晶圓廠通常需要十幾億美元的投資

第二,AMD已無力支付高昂的新制程研發費用。

最直接的原因是財務危機,但更根本的原因是 AMD 的銷量遠不及 Intel ,其製程研發費用無法被攤薄。而一旦製程工藝被拉開代差,晶圓廠資產減記幾成定局,不如及早脫手。

並且,十分幸運的是,AMD真的爲自家晶圓廠找到了買家——阿聯酋阿布扎比政府。當時,海灣石油富國阿聯酋正在推行石油替代戰略,希望發展多元化經濟,而芯片製造正是他們感興趣的。

在2009年初,阿布扎比政府的兩家投資公司和AMD一起,成立了一家新的芯片製造公司(後來更名Global Foundries,格羅方德,簡稱GF,被網友戲稱爲“女朋友”),AMD將旗下所有晶圓廠和製造部門移交給新公司。

阿布扎比方面則以注資的方式佔用新公司的部分股份,還幫助AMD分擔了大約12億美元的債務。

不過,AMD並非立即完全與GF“一刀兩斷”了。AMD不僅仍持有GF約40%的股份,還簽訂了供應協議,保證AMD在接下來的幾年仍必須由GF負責芯片製造,防止GF因沒有客戶而陷入危機,算是給了GF幾年的“新手保護期”。

在接下來的幾年裏,AMD不斷減持GF股份,並且在2012年(蘇姿豐加入AMD前後)支付了約4.25億美金的“分手費”以終止之前的供應商協議。GF高層稱:“今天,GF成爲了真正的代工廠。”

晶圓廠這種高風險、重資產的傢伙並不像大家想象的這麼炙手可熱。我們可以看另一個賣晶圓廠的案例 ——

2014年,IBM 迫於鉅額虧損,將旗下兩個晶圓廠 East Fishkill 和 Essex Junction “賣”給了 Global Foundries 。GF說是收購,實際上沒花一分錢,而是 IBM 倒貼 15億美元現金、若干技術專利和大約5000名員工。

饒是如此,GF 還覺得 IBM 給少了。二者後來還因爲這事對簿公堂,直到2025年才達成和解。

所以在那個時間點,AMD 將晶圓廠甩賣還能換來現金,無疑是幸運的。

也正因爲是在昂貴的FinFet製造技術普及之前甩掉晶圓廠,AMD才能以更小的代價實現“Assets Smart”。

然而,拆分GF對於AMD而言,失去了還不止是晶圓廠,還包括CEO——GF成立後,不僅原本負責芯片製造的副總裁轉而擔任新公司GF的CEO,原AMD的CEO兼董事會主席魯毅智(Hector Ruiz),也轉而擔任了新成立的GF的董事長。

Ruiz從AMD時,AMD已經連續七個季度虧損了。

2008 - 2014:前蘇姿豐時代的自救

Dirk Meyer

Ruiz 離職後,接任CEO大位的 Dirk Meyer 是原 CPU 設計團隊的 Team Leader,可能曾經是硅仙人的上司,因爲 JK 擔任過K7、K8的首席架構師。

Meyer 任內仍然致力於改善AMD的財務困境。比如,2009年,把移動圖形部門和相關資產、Imageon品牌以6500萬美元的價格賣給了高通,這就是後來大名鼎鼎的 Andreno GPU(Andreno 是 Radeon 字母重排序,暗示二者血脈相連)。

事後諸葛亮地看,AMD在移動設備爆發的前夕賣掉了這個搖錢樹,可能錯失了一次提前翻身的機會。

Bulldozer 以及後續一系列農用機械架構的失敗,也是在這一時期。

作爲挽尊,他任內還帶領AMD推出了一系列”小核“架構Jaguar(美洲豹) - Bobcat(山貓) - Puma,通常只有2-4核,TDP爲4W-15W,面向筆記本市場。

雖然不像農用機械功耗高,但性能過於羸弱,反響平平。

Meyer 於 2011 年離任,接替者是 Rory Read。

AMD 於2011年公佈了“The Future Is Fusion”(融聚未來)的口號。

爲此,他支持了GPU技術架構變革,AMD將GPU從基於VLIW4的Terascale改爲了更適合通用計算、類似SIMT架構的Graphics Core Next。

GCN架構即使在當年和NV同期的Fermi比,也算不上先進,但它畢竟是對GPU架構的一次徹底革新。它唯一的問題就是服役太久太久了——從2011年的Radeon HD 7000到2017年的Vega 64,整整6年在架構上沒有大的更新,如果算上APU,則是一直服役到2020年(Ryzen 5000H/U)。

Rory Read

當時,AMD 推出了主打異構統一內存和異構計算的“加速處理器”(APU)。但APU迭代到第三代才勉強實現了關鍵的HUMA(異構統一內存架構),zero-copy 等核心賣點對圖形負載沒有明顯的幫助,通用計算場景,AMD在軟件支持和生態建設上又不如NVIDIA的CUDA。

因此,APU戰略總體上並沒有實現AMD當初的戰略目標。

Read 還和ARM合作,嘗試推出面向數據中心市場的ARM CPU——這可是在2014年,ARM遠不像今天那樣涉足HPC。

彼時的ARM公司非常希望進軍高性能計算服務器市場,但ARM公司只售賣IP,不直接設計CPU,AMD與之一拍即合。

AMD開始研發基於Cortex-A57的8核ARM 64-bit CPU,代號Seattle,面向低功耗數據中心市場,即後來的 Opteron A1100。但初代的AMD-ARM CPU沒能獲得多少大客戶的青睞,銷售額僅完成既定目標的60%。

2014年,AMD公佈了K12架構計劃,它將繼續基於ARMv8指令集,但核心架構改爲AMD自研。

對,就是Jim Keller第二次入職AMD後負責的那個。它定位仍然是面向數據中心市場,但不再採用公版核心,而是自研核心,並且和旗下的x86 CPU共用一套針腳。

JK後來在採訪中還表示,他可以讓這個架構同時支持ARM和x86指令。不過蘇姿豐接棒後,砍掉了K12項目,轉而集中公司僅剩的資源全力梭哈Zen架構。

總的來說,Read的APU戰略、ARM戰略雖然在局部取得了一些成果,但總的來說並沒有帶領AMD擺脫虧損的困境。

2014年10月初,時任 AMD 高級副總裁蘇姿豐接到了一個電話,電話裏說:“是時候了,Lisa。”

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com