天吶,又讓我玩到了什麼神奇的遊戲?

爲了防止你沒見過殭屍娘搖花手,給你開開眼:

不對啊親,你是中國的殭屍啊!

Made in China的中式殭屍不應該手繃直、跳着走路嗎?

林正英老先生看了都得直呼:好厲害的殭屍!

嗷嗚~

不過比起研究“中式殭屍搖花手是否科學”,我更在意的是:這殭屍娘怎麼感覺好像在哪見過呢?

這下看懂了,原來是知名戀愛漫畫!不能說長得很像,只能說一模一樣!

原來頭上符文內容是世界統一的嗎?

不過其實仔細看還是能看出區別:彩色殭屍娘沒有殭屍獠牙。

雖然她可能幾百歲了,但還是請各位收回自己大膽的想法,會被拖到地府裏砍頭的。

這個殭屍娘來自於單機遊戲《我在地府打麻將》(簡稱我地麻),內容就是玩家在地府裏和各種各樣的鬼打肉鴿麻將。

但這個地府有一點特殊——

地府裏陰氣太重,目之所及全是女鬼!

↑這是很多人都熟悉的黑白無常。在很多影視作品裏是長得比較陰間的形象,穿着黑/白色的長袍。

但在《我地麻》裏,挑染纖發細柳腰、鐵索勒腿紅線繞,不得不說製作組裏是有高手(lsp)的!

↑這是地府四大判官,全員御姐陣容,一看就是在崗年份超過上千年的老員工,給大家拜個早年!

你猜猜鍾馗是其中的哪個?

我kao,你一個打麻將的遊戲把對手畫成這樣成何體統?

都怪這遊戲害我視力嚴重受損:對面往桌上一坐,我根本看不到手牌。

如果這遊戲只有一兩個女鬼,其他都是些骷髏哥布林等非人生物充數,那我會覺得它想搞擦邊,它低俗;

但如果這遊戲全是這樣的女鬼,還全部擁有3D建模,對不起,玩這款遊戲的動機已經變了,我願稱其爲遊戲“特色”。

老師我悟了,這就是高中哲學“量變引起質變!”

除了3D建模外,這些女鬼在麻將胡牌時會做出一個結算動作

比較正常且具有魅惑性的是察查司,摘下面具之後金色異瞳優雅而又嫵媚(可惜沒有稍微笑一下)

但在《我地麻》裏讓我印象最深刻的還是“怨念女鬼”:這個女鬼一襲紅衣、披散黑髮,脖子上還栓了根繩子,看樣子可能是吊死的怨靈。

結果她胡牌後的動作你絕對想不到!她,吊回去了!

我的對手...她胡上天了!

這個笑話放地府裏都還是太陰間了一點

如果說一系列的角色立繪以及動畫讓我產生一種“人在地府樂此不疲”的燈紅酒綠感,

那麼遊戲的BGM和動畫結合在一起,絕對會讓你覺得:這哪是地府,這簡直是迪斯科廳!

不信?請看視頻(第14秒記得調小音量,有一個突然很大聲的音效)

這古箏和琵琶搖起來是真的一點不輸西方樂器啊!

我真求你們下載免費試玩版demo聽一下BGM,反正demo不要錢,能不跟着音樂搖的是這個👍🏻(視頻裏的可能是早期版本BGM,現在版本里的更帶勁一點)

老祖宗:好消息,好歹是讓人傳下去了。壞消息,是讓歹人傳下去了。

尤其是到了地下三層,這背景跟2077的賽博霓虹燈牌有的一拼:這哪是地府陰間,這簡直就是大唐不夜城!

中國鬼不蹦洋迪!

想必看到這裏還會有人好奇:“爲什麼《我地麻》的地府裏只有女鬼?”

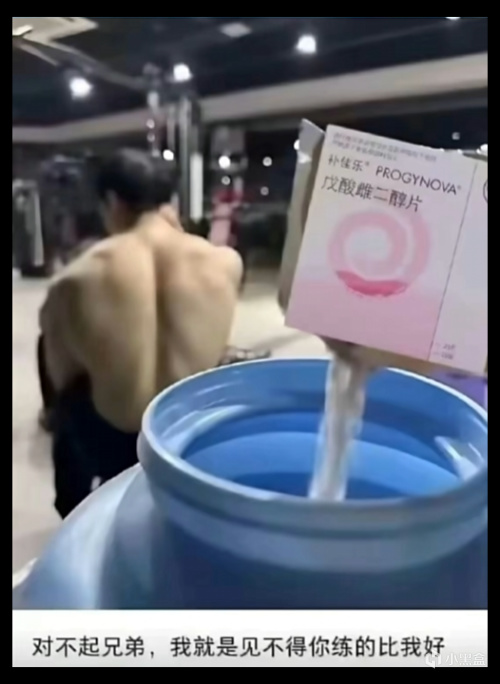

我覺得罪魁禍首是孟婆:在《我地麻》裏,她除了做孟婆湯還做奶茶。

孟婆

我嚴重懷疑:孟婆給她們的孟婆湯裏摻了優x美。

誒,那摻奶茶粉關女鬼什麼事?

因爲這張梗圖的另一個版本是往裏面倒戊酸雌二酮醇片(雌性激素)

也許,可能,大概,

是孟婆不小心倒錯粉了吧。

不得不說,這或許是我玩過最“不成體統”的麻將遊戲,實在是太潮啦!

同時,《我在地府打麻將》也是我玩的第一款麻將遊戲。

作爲麻將新手,我很害怕自己在牌桌上理牌思考太慢,浪費了同桌人的時間;

但如果是單機,我就能有足夠時間悠哉地思考。

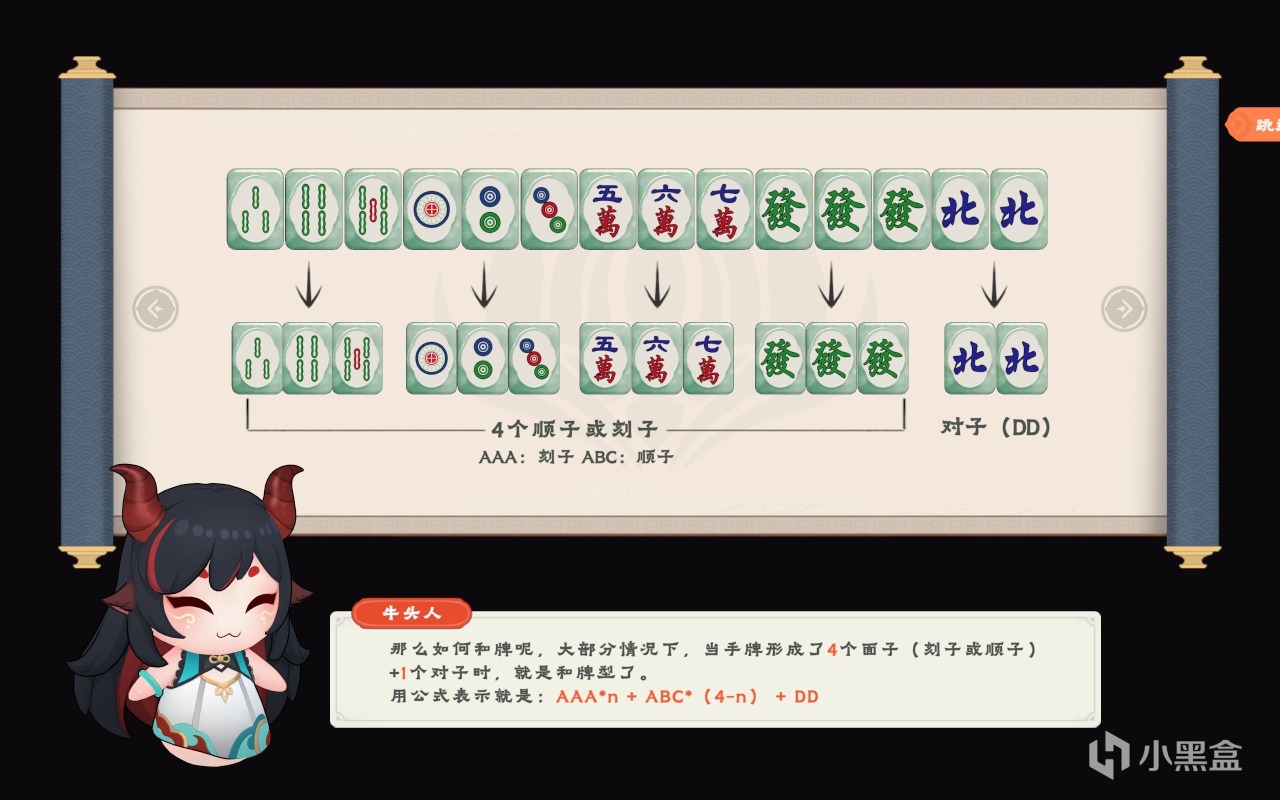

大家都喜歡的牛頭人

《我地麻》得分遵循了麻將的基本胡牌番型——如果你對麻將有一定了解,那大概很快就能理解基本規則——

即使你一竅不通,遊戲也提供了詳盡的教程和新手保護期:這或許是一款不錯的麻將入門遊戲。

但它並不是一款正兒八經的麻將,而是在其中加入了肉鴿元素(以及大量女鬼)

以下內容以demo版本撰寫,請以遊戲實際爲準。

麻將+肉鴿打造的《我地麻》有點像德撲+肉鴿打造的《小丑牌》:是否一樣上頭還有待考證,但玩起來的感覺很相似。

它的地圖雖然採用了爬塔類遊戲的分岔路線(比如殺戮尖塔),但不管哪一條路的最後都是有且僅有的一場boss戰,看起來又像是小丑牌的盲注。

與此同時,在這些事件裏,你可以對自己的牌做出各種各樣的強化:

給他們附上牌靈:牌上會趴着一隻小妖精

讓牌變成寶牌:寶牌會變成特殊顏色

給特定牌型加分:胡牌時這些牌的底分更高

同時可能會有人注意到桌面上左邊一堆像娃娃一樣的可愛靈俑:他們就像小丑牌一樣可以給玩家提供構築效果。在前期可以靠牌技和運氣打麻將,但在後期就必須靠它們去提升分數。

所以你如果玩過《小丑牌》,會發現這些規則自己可太熟悉了:遊戲的框架設計很相似。

那麼以麻將爲載體的《我地麻》有什麼獨特的爽點嗎?

其中一點是,對手和你的互動感更強,雙方的牌彼此能槓能喫。

如果你注意看的話,還會發現黑無常在看到手牌稀爛時會頻頻搖頭嫌棄;

而殭屍娘會在你打出她想要的牌時兩眼發光。(小饞貓)

再比如,女鬼們的主動被動技能設計比較複雜,動不動給你使壞,需要玩家在戰前仔細閱讀做好對策(就像《超時空方舟》,特殊機制設計比較多)

而另外一點則是屬於麻將本身的快樂:做牌、湊番型,胡好幾票大的。

在單機肉鴿玩法下,你可以頻繁改動自己的手牌,所以一些正常麻將遊戲裏很難見到的好牌,在《我地麻》裏可以輕鬆胡出來,配上BGM胡牌的那一刻絕對是爽飛了。

值得注意的是遊戲的番型似乎是以國際標準來的,番型種類非常多。

玩家瞭解番型就好比廚師瞭解菜譜:拿到隨機手牌(食材)時,腦子裏馬上能想到自己要做什麼牌(菜)

它不像川麻一樣可能看兩把就能徹底精通,需要在遊戲實戰中進行大量的番型學習。

這一方面增加了遊戲的可玩性,另一方面也稍微提升了新手的學習成本:上手容易精通難。

因女鬼而駐足,因麻將而上頭,《我在地府打麻將》確實是一款有顏值又有實力的遊戲:

在小丑牌的框架上以麻將爲題材本身就是一個很具有可行性的創意,而遊戲的3D建模與立繪表現以及魔改地府,又給這款遊戲增添了辨識度很高的特色。

如果後續能更新好感度養成功能,以及在打麻將時觸摸這些角色就好了:情聖摸X、牌聖摸頭

不是憐香惜玉,而是想要嘲諷:老妹你牌技不行。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![如果《盜賊之海》這樣改[cube_doge]](https://imgheybox1.max-c.com/bbs/2025/04/13/546538dd1277b378f4365e9ecac64c9a.jpeg?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)