狹義來說,劣幣驅逐良幣是指因爲信息不對稱,物品的估值方(信息缺少的一方)估值一定時,物品的提供方(信息充分的一方)會選擇提供實值較低的物品(劣幣),致使實值較高的物品(良幣)越來越少。廣義來說,劣幣驅逐良幣也可以泛指一般的逆淘汰(即劣勝優汰)現象。--百度百科

關於ai的討論和爭議,想必大家也刷到無數次了,我很早之前就刷到過小黑盒裏的美術大佬聲討ai繪圖的帖子,以及最近刷到的數不勝數的ai水文。在我看來,ai不應只是一把雙刃劍,除了視如敝屣就是奉爲圭臬,最重要的是,ai不能成爲劣幣驅除良幣的幫兇。

ai創作以其效率著稱,ai生圖,ai生文已經是各大LLM大模型的宣傳重點,5分鐘寫好一篇"質量上乘"的稿子,半小時生成100幅特點主題的插畫,導致大量的ai內容充斥互聯網社區,更別說各種《實測DeepseeK寫文章,真的可以秒殺5年寫作高手!》之類的教程文粉墨登場,擠壓原創創作者的生存空間。

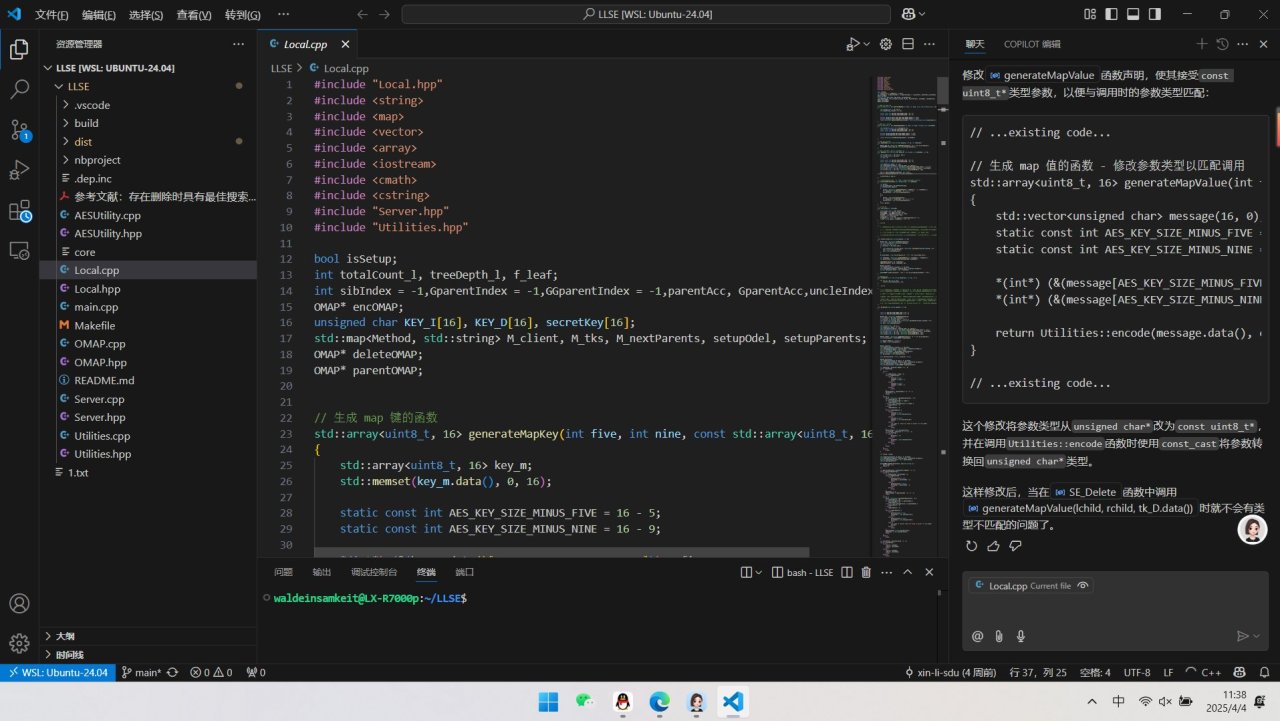

我從來不是反ai的一員,恰恰相反,我是ai發展的受益者。前段時間我發現在VSCode中登錄Github賬號,就可以免費使用教育版的github copilot,裏面甚至內置了claude 3.7模型,這段時間寫畢設的時候無論是代碼補全還是模塊優化,我都大量使用的ai輔助編程(該說不說ai輔助編程真的太爽了)。

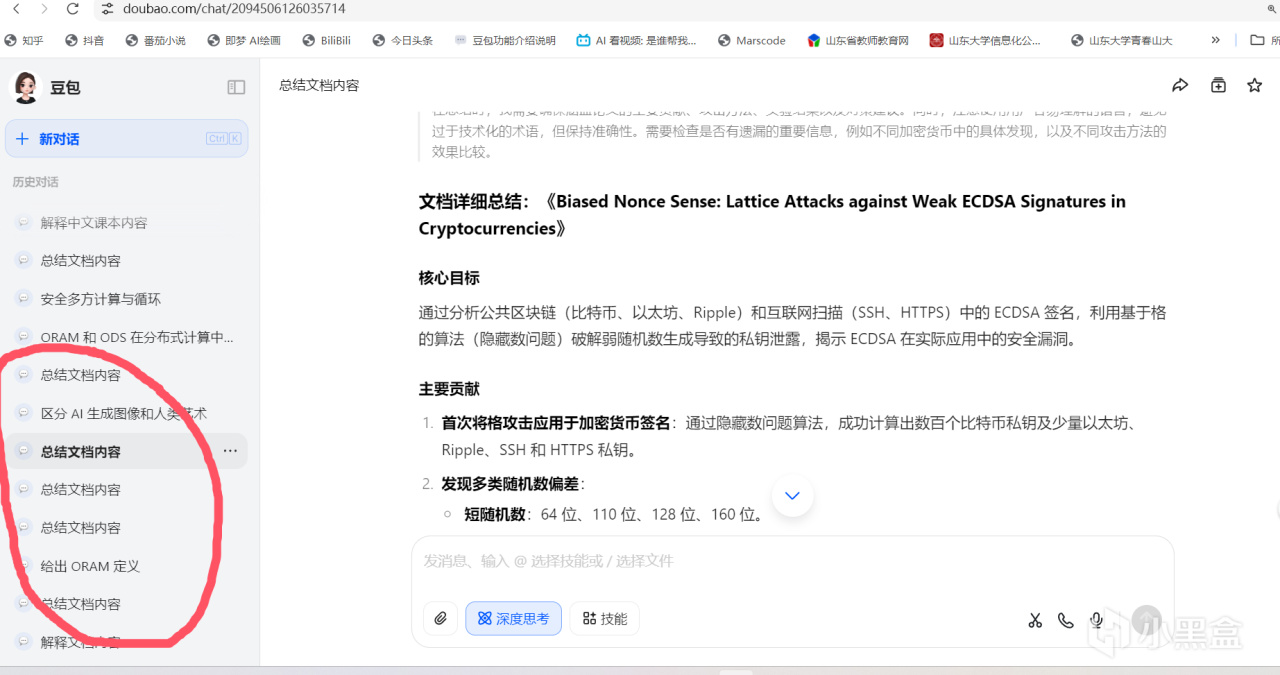

包括平時讀文獻的時候,我也會打開豆包/Deepseek輔助閱讀,當然不是完全相信ai給我的回答/總結(無數次的經驗告訴我ai的話總不是完全正確的),而是把ai當作一個討論者,在討論的過程中論證對話的正確性,以及論文的主要內容。

諸如此類的提高效率的場景還有很多很多,可見ai從不是洪水猛獸,而確實是提高效率的工具。但是我始終認爲,ai輔助是有底線的,特別是在主觀能動性更強的領域(諸如寫作,繪畫)中,完全使用ai創作是可恥的,在完全使用ai創作的基礎上進行再次創作更是掩耳盜鈴的行爲。

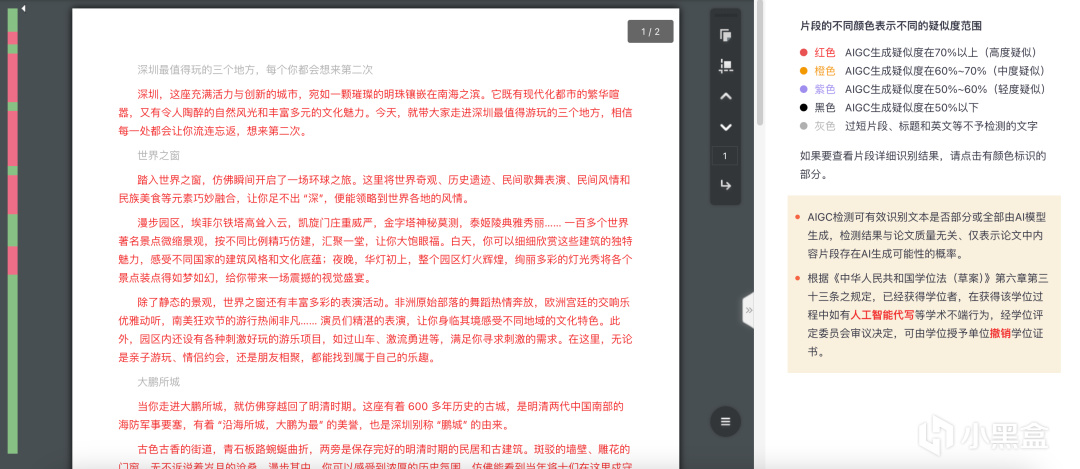

不知道從什麼時候開始,小黑盒裏的ai創作文章變得多了起來,從最開始的連**加粗符號**都懶得刪除的ai水文,到後來使用deepseek撰寫語氣奇怪的測評文章和新聞文章,ai創作的語氣其實到目前爲止是很好區分的,非常公正的格式,過分修辭的用句(以deepseek爲甚),還有動不動就列表的風格,說是“一眼ai”完全不爲過,但是在這種浪潮下,很多原創作品下也出現了“一眼ai”的爭論,可見大家真的是苦ai水文久矣,寧可錯殺一千,不願放過一個。

爲了表示抗議,本文章的後半部分章節全部使用ai創作(文章由deepseek生成,插圖由豆包生成),大家一起品鑑一下。

(接上文)

當AI生成內容以"工業廢水"的形態湧入信息海洋,我們正在經歷一場史無前例的認知污染。那些精心設計的AI生成模板正在形成新的巴別塔困境——人類與機器在表達層面逐漸趨同,而真正具有思想鋒芒的原創內容正在被格式化的信息泡沫層層包裹。

技術倫理的缺失正在引發創作生態的"富營養化危機"。就像過度施肥的稻田反而會滋生藻類窒息禾苗,當平臺算法將"生產速度"和"更新頻率"作爲核心指標,創作者被迫在質量密度與數量競爭中做出痛苦選擇。某知名知識社區的最新數據顯示,平臺日均新增內容中38.7%存在AI代寫嫌疑,而真實用戶的平均閱讀時長較去年同期下降42%。這種異化現象印證了傳播學中的"注意力稀釋定律":當信息密度突破臨界點,認知效率反而會斷崖式下跌。

在藝術創作領域,AI的"格式暴力"正在消解審美多樣性。某新銳插畫師向我展示了他的作品集對比:三年前充滿實驗性的筆觸如今已被AI訓練數據中高頻出現的"安全元素"悄然同化。這種隱蔽的審美規訓比直接的風格模仿更爲可怕,它像溫水煮青蛙般改變着創作者的視覺語系。當Midjourney生成的"完美構圖"佔據90%的封面市場,那些需要時間沉澱的個性表達正在失去生存空間。

但技術演進從來不是非黑即白的單行道。日本插畫平臺pixiv推出的"AI輔助分層作畫系統"提供了另一種可能:創作者保留核心構圖和色彩設計,將機械性的背景繪製交給AI處理。這種"人機協作工作流"不僅將創作效率提升300%,更催生出前所未有的混合藝術形態。這印證了控制論之父維納的預言:"最有效的人機系統不是替代,而是在反饋循環中相互增強。"

構建良性AI生態需要三重防火牆的建立。

首先是技術倫理的"示蹤劑原則",就像食品添加劑需要明確標註,所有AI生成內容必須攜帶不可篡改的數字水印。某區塊鏈內容平臺正在測試的"創作溯源協議",能精確記錄內容中人類創作與AI參與的比例權重。

其次是算法推薦的"多樣性保護機制",今日頭條最新升級的推薦系統已引入"原創內容加權因子",對非AI創作的深度內容給予流量補償。

最重要的是建立"創作價值評估體系",GitHub推出的Copilot貢獻度分析工具,能清晰區分開發者原創代碼與AI建議代碼的權重配比。

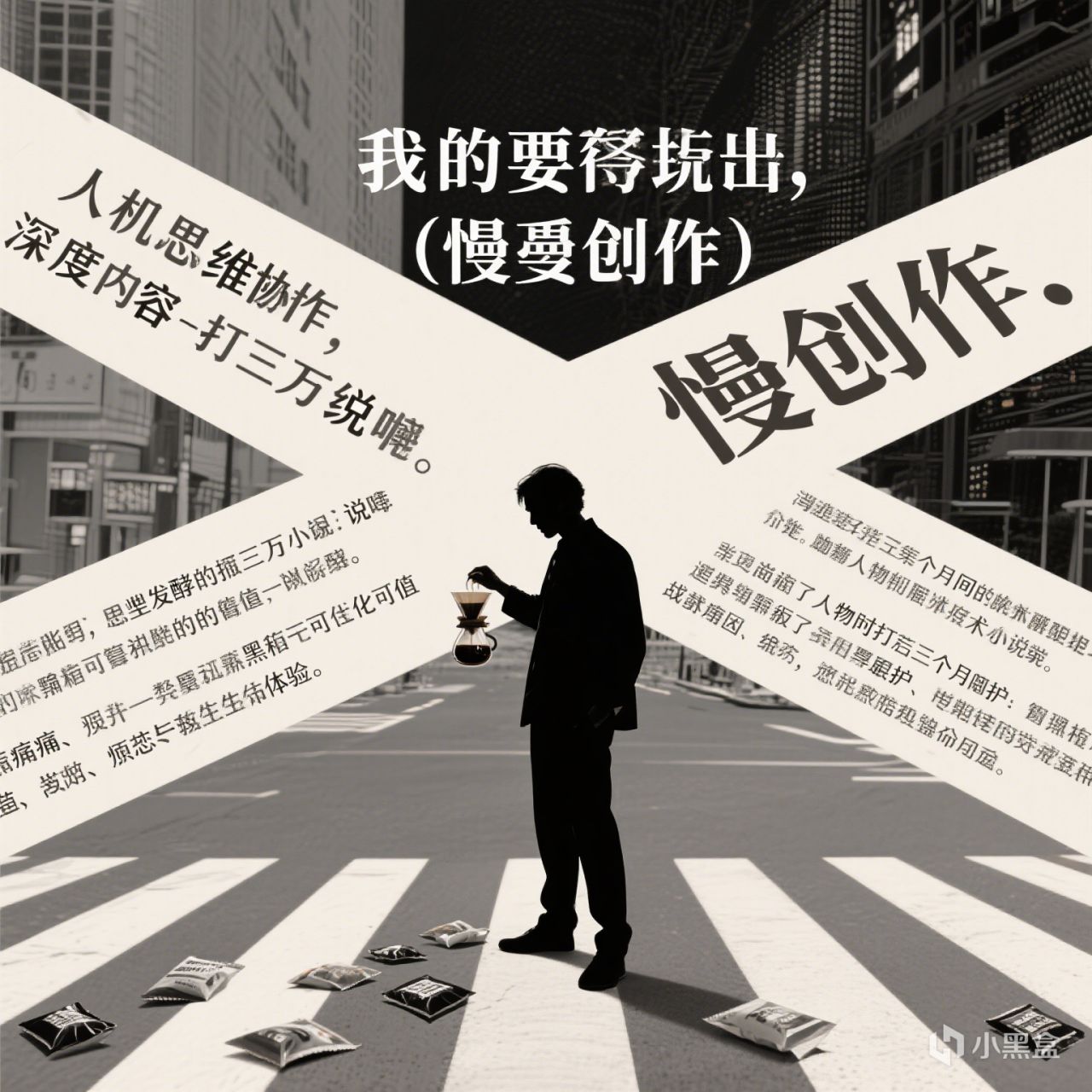

站在人機協作的十字路口,我們需要重拾"慢創作"的勇氣。就像手衝咖啡終究無法被速溶產品取代,那些需要思維發酵的深度內容始終具有不可替代的價值。當某作家堅持用六個月時間打磨三萬字小說時,他並非在抗拒技術進步,而是在守護人類最後的敘事堡壘——那些在算法黑箱裏永遠無法生成的,關於痛苦、困惑與救贖的生命體驗。

(文章結尾留白,期待引發讀者對創作本質的深層思考)

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com

![天津美食攻略[糕點篇]](https://imgheybox1.max-c.com/bbs/2025/04/04/e0c33361e0cc9d00f248d6a4f4212cb8.jpeg?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)

![誰能拒絕一張官方正品的intel i5貼紙呢[cube_喜歡]](https://imgheybox1.max-c.com/bbs/2025/04/04/5bf1897f6620a227043722cea89e7096.jpeg?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)