Fun First, Balance Later

射擊遊戲從不缺玩家,缺的是更有新鮮感的產品。

其實過去十年,射擊遊戲玩法有過很多次迭代,包括英雄射擊、喫雞和塔科夫等。可能是因爲創新本身不易,又或是爲了求穩,現階段不少公司還是圍繞這些成熟玩法做文章。

而我們能夠看到一個不錯的趨勢是,逐漸有人跳出PVP射擊魔圈,嘗試進一步挖掘PVE射擊的潛力。可能在很多人印象中,PVE射擊產品一般都偏向單機體驗。不過,在日新月異的遊戲市場中總會有那麼一兩個“另類”。

去年2月,由Arrowhead Game Studios研發的第三人稱射擊遊戲《絕地潛兵2》正式上線。憑藉在線合作PVE射擊+裝備驅動+社交娛樂的玩法,該作獲得了不少玩家的青睞,累計銷量1500萬份,Steam同時在線峯值超45.8萬。

作爲一家以“反主流”聞名的瑞典工作室,Arrowhead懷有怎樣的遊戲產品設計理念,《絕地潛兵2》又爲何能打破一固有認知?在GDC 2025上,Arrowhead Game Studios 創始人兼首席創意官 Johan Pilestedt揭露了遊戲的核心主旨。

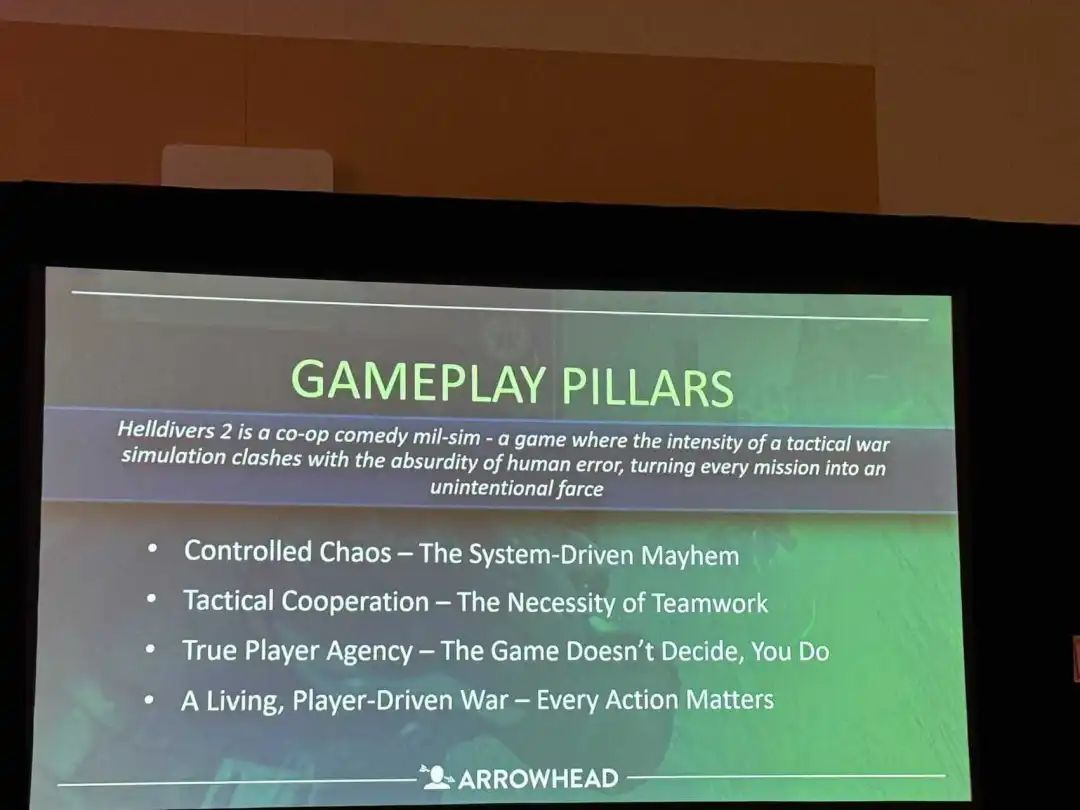

在Pilestedt看來,《絕地潛兵2》是一款合作喜劇軍事模擬遊戲——戰術戰爭模擬的緊張感與人爲失誤的荒誕性相互碰撞,將每次任務都變成一場意外的力量角逐。遊戲的核心構建理念包含了四大維度:受控混亂,系統驅動瘋狂場面;戰術協作,團隊合作的必要性;真正的玩家自主權,遊戲不做決定,由你掌控;一個鮮活、玩家驅動的戰爭,每個行動都至關重要。

與此同時,他認爲,當前的遊戲開發者往往過於關注遊戲的平衡性,而忽略了遊戲本身的趣味性。平衡只是一個理想化的概念,樂趣纔是遊戲的核心。

在與競核交流設計遊戲創新問題時,他表示:“PVE探索更瘋狂的玩法系統設計更容易,PVP需要更多的平衡,但你也可以通過不平衡來平衡。我認爲PVP的一個挑戰是,一旦你做了PVP,就更接近電子競技,因此你必須設計的更加小心。”不過Pilestedt也提到,PVP射擊也有像《逃離塔科夫》這樣充滿創新的產品。這說明在PVP領域創新是有可能的,只是更具挑戰性。

非典型大學輟學創業,16年來一路試錯

站在當下,我們或許會覺得Arrowhead打造爆款《絕地潛兵2》很容易,但其實這一路他們也踩過很多坑。

2007年,沉迷於《龍與地下城》桌遊與《半條命》Mod製作的瑞典大學生Pilestedt做出了人生中的一個大決定——“忽悠”自己的朋友與自己輟學成立Arrowhead工作室。

可與硅谷傳奇的“輟學創業神話”不同,Pilestedt坦言:“輟學創業被過度浪漫化了——成功者的故事掩蓋了無數失敗案例。”在其看來,自己之所以會有這種反主流的選擇,更多源自對遊戲創作近乎偏執的熱情。

早在上世紀90年代,Pilestedt通過一些Mod社區就積累了很多經驗。那時候的他就覺得“讓玩家體驗你創造的世界,會最令人上癮的成就感”。

只是初次創業做遊戲,遠比他想象中要難上很多。2012年,也就是在Arrowhead正式成立四年後,工作室才迎來自己的首款作品《Magicka》。幸運的是,以“法術組合”爲核心機制的動作冒險RPG《Magicka》,受到了當時市場以及玩家們的喜愛,開售17天銷量破20萬份。後來,該作也成爲發行方Paradox Interactive第一款百萬銷量的遊戲。

不過,後續《Gauntlet》項目的失利,讓團隊意識到,獨立工作室的生存關鍵還在於聚焦核心優勢。這也是爲什麼Arrowhead會推出Helldivers系列的重要原因。2015年Arrowhead研發的俯視角戰術遊戲《絕地潛兵1》被納入PlayStation數字發行計劃,取得了較大成功。

或許是受《絕地潛兵1》積極成績影響,Arrowhead開始陷入“反思”。Pilestedt表示,當時他們的想法是:“我們是否被自己的安全區限制了想象力?”於是,他們決定挑戰更高難度的3A級第三人稱射擊遊戲開發,但卻低估了規模擴張的複雜性。

據悉,團隊原計劃是花4年時間,從《絕地潛兵1》迭代出具有3A品質的《絕地潛兵2》,但最終該項目耗費了7年11個月26天,期間團隊也擴張到200人。

“管理200人團隊就像在颶風中拼樂高。”在GDC 2025演講臺上,Pilestedt回憶開發《絕地潛兵2》過程時坦言,“我們曾試圖複製3A大作的敘事框架,卻失去了讓玩家自發創造故事的能力。”

去年2月《絕地潛兵2》上線後迅速爆紅,同時遭遇服務器崩潰危機。原本團隊預計15萬的服務器負載,但卻被大量湧入的用戶瞬間沖垮。“我們的後端工程師只說了一句話:挽起袖子,潛入代碼風暴。”Pilestedt表示,連續72小時的極限調試,成爲工作室史上最黑暗也最閃亮的時刻。

可福無雙至,禍不單行,遊戲上線後不久,因平衡更新和強制綁定PSN賬號引來的大量批評。

爲了全身心投入在改善遊戲和回應遊戲社區事情上,2024年Pilestedt做出關鍵決策:卸任CEO,聘請職業經理人負責公司運營,自身迴歸創意總監角色。

對此他解釋到,在擔任CEO的16年中,他逐漸陷入“人力資源會議與遊戲設計之間的撕裂”。作爲遊戲公司領導者,你必須清楚你的核心價值是“管理企業”還是“創造體驗”,兩者難以兼得。我們需要擅長遊戲設計的人專注於設計,讓財務專家處理預算,就像讓火箭科學家造火箭,而不是學做財務報表。

隨着Pilestedt重返遊戲創作與運營一線,進一步轉變並釋放團隊的創作潛能,這幫助《絕地潛兵2》逐漸迴歸正軌。

爲所有人設計的遊戲,最終不屬於任何人

當然,一款遊戲能夠取得成功,其本質還在於產品本身。

在GDC 2025現場,Pilestedt分享了一則玩家給予項目的評語或者說建議,“如果你試圖迎合所有人,你會製造一堆垃圾”。而通過與玩家們的交流,Arrowhead後來在評估《絕地潛兵2》用戶畫像時,也建立了自己的想法。

就好比針對家庭、士兵、賽車手、礦工、富家公子等不同羣體,什麼樣的車纔是最好的車?可能保時捷911是富家公子的常有的選擇,但對於一起出遊的家庭、在戰場征戰的士兵而言,保時捷911可能就沒那麼合適。

對應到遊戲領域,換言之,一款遊戲也不會適合所有類型的玩家。

通過玩家社區調研、建立用戶畫像模型,Arrowhead後來將《絕地潛兵2》的核心用戶定位爲“經驗豐富、社交驅動、情感投入”的硬核玩家羣體。Pilestedt也犀利指出:“試圖取悅所有人的遊戲,最終會淪爲平庸。我們只爲自己的粉絲設計遊戲。”

這一策略的底層邏輯在於:口碑傳播的槓桿效應——硬核玩傢俱備更強的社區影響力,其自發推薦能帶動圈層擴散;設計專注度的提升——放棄泛化需求,聚焦核心體驗的深度打磨。

例如,《絕地潛兵2》雖然是在線服務型遊戲,但它放棄了傳統匹配系統,強制玩家通過社交網絡組隊。這在強化合作門檻的同時,也塑造了獨特的社區文化。

而回歸到產品玩法設計上,Pilestedt強調Arrowhead每款遊戲都建立在三個核心價值之上:可信幻想(Believable Fantasy);Playfulness(玩樂思維);社會化敘事(Social Storytelling)。

其中,“可信幻想”被定義爲設計的第一性原則——不是追求現實主義,而是通過內部一致性(Internal Consistency)讓玩家沉浸於邏輯自洽的虛構世界。Pilestedt簡單舉例道:“玩家不拒絕幻想,但痛恨邏輯矛盾——當你用三發子彈擊倒Boss,卻在過場動畫中被手槍威脅,這種割裂會摧毀沉浸感。”

這一理念在《絕地潛兵2》中體現爲:物理系統的“擬真感”,如友軍火力不可關閉、投擲物彈道受重力影響,這些設計雖不追求真實物理模擬,卻通過規則的一致性強化戰術決策的權重;敘事與機制的融合,玩家在任務失敗時,服務器數據會被計入全局戰爭進度,形成“社區共同書寫史詩”的集體敘事。

玩樂思維,是將遊戲視爲數字遊樂場,勝負並非核心。例如《絕地潛兵2》設計並非注重競技,而是像成爲製造荒誕有趣時刻的“機器”。比如載具可能彈到空中然後掉下來壓死Boss;誤傷友軍,導致團隊以一種很滑稽的行爲掛掉;又或是敬禮加快升旗速度等。

而社會化敘事,是指遊戲設計共享故事並允許玩家在遊戲世界中進行充分互動,強調由玩家們去驅動遊戲。對此,Pilestedt表示,歐洲開發者可能不是很喜歡孤膽英雄式的敘事方式,他們更相信集體記憶的力量。

Pilestedt和團隊希望這些充滿挑戰、趣味性的內容,能夠成爲現實朋友組隊玩《絕地潛兵2》的人,在茶餘飯後的一種輕鬆回憶。甚至五年後的酒局上,大家仍能回憶起當時的場景,引發鬨堂大笑。

總的來說,Arrowhead對《絕地潛兵2》的定位是:一款合作喜劇軍事模擬遊戲——戰術戰爭模擬的緊張感與人爲失誤的荒誕性相互碰撞,將每次任務都變成一場意外的力量角逐。遊戲的核心構建理念包含了四大維度:受控混亂,系統驅動瘋狂場面;戰術協作,團隊合作的必要性;真正的玩家自主權,遊戲不做決定,由你掌控;一個鮮活、玩家驅動的戰爭,每個行動都至關重要。

保持在同一車道駕駛,你就永遠無法超車

對於如何在競爭激烈的射擊遊戲市場跑出來,在《絕地潛兵2》正式發售前,Pilestedt和Arrowhead其實也沒有十分清晰的答案。不過,經歷這一項目後,他們篤定存在某些理念。

就比如,傳統遊戲設計追求“平衡性”,但《絕地潛兵2》反其道而行,遊戲中存在友軍傷害強制開啓、空投補給可能砸死隊友、戰略指令需輸入複雜指令等近乎“反人類”的設計。

此前遊戲中的友軍傷害設計,其實被很多玩家吐槽甚至反對。有些玩家也曾建議官方讓玩家自主選擇關閉或開啓友軍傷害,但項目組最終還是堅持不改。

Pilestedt在GDC 2025現場解釋了這個問題,他表示,這些設計看似“反人類”,實則構建了獨特的社交黏性。“當隊友誤觸核彈按鈕導致團滅時,玩家的第一反應不是憤怒,而是大笑並錄製視頻分享——這正是我們追求的‘災難記憶’。”對於遊戲而言,樂趣纔是第一位,平衡性則次之。

此外,針對行業對“服務型遊戲”(Live Service)的盲目追捧,Pilestedt提出顛覆性解讀。他認爲真正的服務型遊戲不是付費DLC工廠,而是成爲玩家的數字愛好。就像戰錘玩家享受塗裝模型的過程,我們要讓遊戲成爲生活儀式。

在Pilestedt看來,現今遊戲行業總髮生裁員,一定程度上也與大多公司採取保守策略有關。數據驅動的保守主義,使得很多遊戲廠商過度依賴歷史數據預測市場,導致續作與模仿品氾濫。當所有廠商都在追逐下一款大逃殺時,行業就會陷入“創新萎縮-市場收縮-裁員潮”的惡性循環。

在遊戲產業高度工業化的今天,“成功公式”似乎已被標準化:高預算、大IP、成熟的玩法框架。而Arrowhead的成長軌跡充滿矛盾,他們既推崇“遊戲即玩具”的純粹樂趣,又通過複雜的系統設計構建硬核體驗;既強調“爲特定玩家羣體服務”,又意外創造了現象級爆款。

這種矛盾性,恰恰揭示了當代遊戲產業中“工業化”與“創新”的平衡之道。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com