這不是英雄的故事,而是屬於每一個在時代洪流中掙扎的浪人

3月11日,《浪人崛起》已經正式上線PC,去年首發主機的時候我就寫過一些文章介紹,對於熟悉忍者組戰鬥系統的玩家來說,遊戲的快節奏戰鬥可能是主要吸引力,但劇情和人物背後的歷史脈絡同樣引人入勝,對於不熟悉幕末史的玩家來說,遊戲劇情可能讓人看得一頭霧水。昨天,我接着Eurogamer對印度遊戲界的訪談,給大家介紹了印度古代史的故事,全文近1萬字,今天繼續延續這個系列,看看《浪人崛起》中的日本近代史到底有多麼精彩。

01 什麼是浪人?

《浪人崛起》由索尼SIE發行、光榮特庫摩旗下的工作室Team NINJA忍者組開發,《浪人崛起》是忍者組首部開放世界作品,之前他們已經帶來了熱度極高的仁王系列以及臥龍,背景是中日兩國最火的歷史時期——日本戰國史和中國三國爭霸時期,浪人崛起的背景設定在日本幕末末期,融合了歷史事件與虛構劇情,將玩家拋入一個戰爭動盪、文化碰撞的時代。

《浪人崛起》的故事發生在19世紀中葉的日本,通常被稱爲幕府末期,簡稱“幕末”,往前是承接仁王2結束後的德川幕府,往後爲日本明治維新奠定基礎,幕末時期正是日本由封建向近代轉型的重要節點,我們在中學課本里可能接觸到了日本戰國史和日本近代史的維新時期,但是往往容易忽略這段承上啓下的幕末史,昨天的印度科普文很多人覺得印度史很冷門不必去讀,但今天日本幕末史的故事絕對足夠精彩。

看到《浪人崛起》這款遊戲,首先回答第一個簡單問題,即浪人是什麼,他們又和幕末史有什麼關係?在中文語境下,浪人是指市井遊蕩的無賴之徒,在日本歷史中,浪人專指那些失去主君(大名)的武士。在德川幕府統治時期(1603-1868年),武士是依附於藩主的職業軍人,享有俸祿和權力,但是如果主家因戰敗、權鬥失敗或者經濟問題衰亡時,依附於他們的武士就會失去俸祿和戶籍,被迫流浪成爲浪人,也稱爲“牢人”或“脫藩者”。

這些浪人一般以劍術謀生,有時會受僱於其他藩主的實力,或者淪爲盜匪,其實我們在讀中國史的時候也會看到日本浪人,比如《明朝那些事兒》中襲擾中國東南沿海的日本倭寇,他們很多人其實就是浪人,當時差不多是嘉靖道長年間,對應日本的戰國時代(仁王歷史背景),由於戰亂許多日本武士淪爲浪人,據我國史料記載,1555年入侵浙江的53名浪人即來自薩摩藩(請記好這個地點,接下來薩摩藩也會成爲幕末史最重要的主角)。

02 明朝的浪人

根據當年明月書中的紀錄,嘉靖三十四年,這53名浪人從浙江平湖(戴佳瑋老家)入境,向杭州進逼,搶掠之後逃向淳安(海瑞在嘉靖三十七年被任命爲淳安知縣),結果一搶就是半個多月,隨後這53人轉向南直隸,在常州、蘇州附近搶了一把,最後還跑到南京城下,最後在大軍圍捕下,這羣小毛賊才最終被殲滅,這羣浪人幾乎都攜帶了精良的武士刀,單兵作戰實力確實很強,而且非常機動靈活。

嘉靖四十年,倭寇分兵突襲浙江台州,戚繼光率4000義烏兵迎戰,採用“鴛鴦陣”和狼筅等針對性戰術,在花街、新河等戰役中殲滅倭寇5500餘人,明軍僅傷亡20餘人,此戰首創“以少勝多、以步克刀”的經典戰例,倭寇哀嘆“戚老虎至,不可敵也”,戚繼光一戰封神;嘉靖四十二年的平海衛戰役,戚繼光聯合俞大猷、劉顯等將領,三面合圍福建平海衛倭巢,殲滅倭寇2萬餘人,斬首2622級,徹底摧毀倭寇在福建的勢力,此役後倭寇主力潰散,逐漸消退。

從明史這邊來看,這羣浪人最終倒在了名將戚繼光的手下,日本那邊其實同樣不待見這羣浪人,萬曆三十一年,德川家康正式在江戶建立幕府統治,對於幕府來說,“脫藩浪人”也是幕府的不穩定因素,德川家康延續豐臣秀吉的“朱印船制度”,僅允許持有幕府特許狀的船隻出海。

03 德川幕府

德川家康的孫子竹千代德川家光依然延續海禁,連續頒佈了五道鎖國令,全面禁止日本人出海、限制外國商船活動範圍,僅開放長崎(長崎同樣也是幕末時期最重要的城市,大致對應我國的上海/廣州),從根源上斷絕浪人的生存空間。幕府本身這套體系相當穩定,與中國類似都是“士農工商”等級制度,但是日本最高的士代表武士階層,即使是最低級的足輕武士,在日本也是人上人。

而德川幕府的武士階層也是一套等級森嚴的制度,幕府直接管轄全國約1/4的土地(稱爲“天領”),其餘土地由約270個藩國的大名統治,大名分爲三類:

親藩大名:德川家族直系(如御三家紀伊、水戶、尾張,遊戲界御三家這個詞就來源於德川家)

譜代大名:關原之戰前效忠德川的舊臣(如井伊直政家族,遊戲中“反派大佬”井伊直弼就來自井伊家)

外樣大名:戰後歸順的勢力(如薩摩、長州藩,這兩藩後來直接推翻了幕府)

大名根據與德川家親疏關係,獲得不同石高的俸祿。直接隸屬於德川幕府的高級武士稱爲旗本,他們是幕府將軍的直屬家臣,俸祿一般在500石左右,可參與幕政,他們屬於上級武士;隸屬於大名(地方領主)或其他上級武士的家臣被稱爲御家人,俸祿不足100石;最低級的武士被稱爲足輕,多爲臨時徵召的步兵,俸祿僅5-10石,需兼職務農或手工業維持生計,他們和浪人一般被稱爲下級武士,簡稱下士。

這些武士約佔人口7%,享有佩刀權,還有“斬舍御免”的權力,農民佔80%以上,承擔年貢,商人雖經濟實力強,但社會地位最低,在“士農工商”之外就是穢多或者非人,有印度種姓制度裏達利特的地獄感了,這類人在日本被視爲賤民,從事屠宰、殯葬等“不潔”職業,農民需繳納收成的40-50%作爲年貢,幕府通過“五人組制”連坐法強化控制,禁止土地買賣和職業流動。

幕府爲了約束大名,規定大名需定期往返江戶與領地,耗費財力以削弱其叛亂能力,家屬則留江戶爲人質,《一國一城令》要求各藩僅保留主城、拆除多餘防禦工事,《武家諸法度》約束大名行爲、禁止私婚擴軍,《禁中並公家諸法度》將天皇權力限於禮儀和文化、公卿任命需幕府批准,《諸宗諸本山法度》控制寺院,推行儒家朱子學、強化忠君觀念,這套壓抑又嚴密的制度設計,維持了260餘年的穩定,直到出現那場黑天鵝事件,浪人隨之崛起。

04 黑船開國

上面三節介紹了幕末之前日本的大致背景,從社會各階層的介紹,到幕府的權力體系構建,日本形成了極其獨特的封建制,鎖國雖然帶來了長達260年的和平,但也導致日本在科技、軍事和工業方面遠遠落後於西方,接下來正式進入到幕末史的元年(1853年),也是《浪人崛起》遊戲的開篇序章,美國海軍准將馬修·佩裏,從美國東岸的諾福克出發,經過大西洋、繞過好望角、進入印度洋,再轉入太平洋,經過長時間的航行後,在1853年的5月抵達上海,進行艦隊的補給(這一年是大清咸豐三年),然後往東航行,駛入江戶灣的浦賀海面。

當時美國國力快速擴張,爲開拓太平洋貿易航線、獲取煤炭補給站,他們將殖民的目光首先投向日本,1853年7月8日(日本嘉永六年6月3日),佩裏帶着四艘艦船突然出現了日本人面前,四艘艦船因船體塗有防止鏽蝕的黑色柏油,被日本人稱爲“黑船”(也有說法是船上冒出了濃濃黑煙),艦隊上共有63門大炮,火力十分強大,日本江戶灣海防炮僅有20門,射程也遠遠不及美國的黑船,佩裏以“不開國即開戰”爲要挾,要求日本開放港口並接受美國國書。

面對這支來自西方的現代化海軍艦隊,日本當時真正的話事人是幕府第12代將軍德川家慶,幕府一向是對內強硬,對外軟弱,瞬間陷入恐慌又無計可施。而日本江戶市民目睹冒着黑煙的鉅艦,驚恐萬分,謠言四起,甚至有人認爲這是“妖怪船”,當晚江戶城內一片混亂,不少民衆奔走於神社,祈求神靈保佑能驅散這些“外來威脅”。屋漏偏逢連夜雨,當時日本第12代將軍德川家慶因年邁體弱,實際政務由首席老中阿部正弘處理。

同年7月第12代將軍德川家慶去世,享年60歲,他在位期間已顯露幕府的衰弱,黑船事件更成爲壓垮其健康的最後一擊,家慶去世後,他的獨子德川家定繼任爲第13代將軍,然而家定從小體弱多病(據史料推測可能患有癲癇或腦疾),且無生育能力,這使得幕府還面臨嚴重的繼承人危機。於是幕政大權落入“老中首座”阿部正弘手中。阿部正弘以需天皇批准爲由,約定佩裏次年再答覆,實爲緩兵之計。

05 反派大佬:井伊直弼

幕府內部也陷入激烈討論,一派主張繼續鎖國,拒絕與外國接觸,認爲開放會動搖幕府統治,與此同時,地方大名和下級武士開始質疑幕府,認爲幕府已經無力應對外敵。阿部正弘是一位相對開明的政冶家,他意識到幕府無力對抗西方列強,傾向於通過外交手段應對危機,爲了應對黑船帶來的衝擊,他改變了以往僅依靠譜代大名(德川家直系藩主)的傳統政治格局,轉而吸納雄藩(實力強大的外樣大名)參與決策,以集思廣益。

近江國彥根藩藩主井伊直弼是阿部正弘引入核心圈的代表人物之一,也是遊戲開篇大家會遇到的反派大佬,井伊直弼出身譜代大名,家族長期效忠德川家,但在幕末動盪中,他展現出與傳統武士不同的務實態度,他對阿部正弘提出:“必須臨機應變,積極交易”(原文大致爲“臨機応変に対応すべきで、積極的に交易すべきである”),主張日本不應固守鎖國,而應主動開放,與西方通商以增強國力。

1854年(安政元年),佩裏率7艘軍艦(含3艘蒸汽戰艦)再次逼近江戶灣,艦隊深入橫濱海域,面對壓倒性軍事優勢,阿部正弘主導簽訂《日美和親條約》,開放下田、箱館(今函館)兩港口供美國船隻補給,後續引發了連鎖反應,英、俄、荷等國援例與日本簽訂類似條約,日本鎖國措施徹底瓦解,面對這樣的局面,日本民衆憤怒已經被激起,許多下層武士認爲幕府簽下了賣過條約,信心滿滿想要和西方打一場決定國運的總決戰,輸了就切腹,下層武士腦子不清晰,上層日本幕府的大老們雖然知道當下的處境,但外敵環伺,他們主要精力居然還是放在了內部爭權奪利上面。

06 將軍繼承人之爭:一橋派 vs 南紀派

佩裏將軍開船來航,第12代將軍德川家慶病死,獨子第13代將軍德川家定腦子有問題,而且也沒有和自己老婆御臺所大人篤姬誕下任何子嗣,但幕府又必須選定繼承人,這樣的明爭暗鬥早在12代將軍活着的時候就開始了,候選人主要有兩位,先介紹第一位德川慶喜,慶喜是水戶藩主德川齊昭的兒子,因過繼給一橋家而被稱爲“一橋慶喜”,支持慶喜的主張選賢任能,這一派有薩摩藩主島津齊彬、越前藩主松平慶永等大名,他們認爲慶喜年長(17歲)且才能出衆,適合應對幕末危機,這一派也被稱作“一橋派”。

另一派爲“南紀派”,堅持血緣優先,推舉紀州藩主德川慶福(後改名德川家茂)繼承,這一派主要以彥根藩主井伊直弼爲首,聯合譜代大名及大奧勢力(將軍後宮),慶福年僅8歲,但血緣與將軍家定更近,屬於御三家紀伊藩正統。表面上兩派是擁立不同的繼承人,但是也有理念之稱,一橋派傾向有限開國,主張聯合雄藩改革幕政,南紀派表面上是維護鎖國傳統。

兩派爭鬥愈演愈烈,幕府老中阿部正弘在其中制衡協調,但是到了1857年(安政四年),阿部正弘年紀輕輕去世,阿部死後,幕府失去中立協調者,南紀派趁機推舉井伊直弼爲“大老”掌控大局,到了1858年(安政五年),井伊直弼正式就任大老,同年,美國新任駐日領事哈里斯要求籤訂更深入的通商條約。井伊直弼未經天皇敕許(孝明天皇明確反對開國),於7月29日擅自與美國簽訂《日美修好通商條約》,條約內容包括開放更多港口(如神奈川、長崎、新潟、兵庫),允許美國人在日本居住和貿易。

井伊直弼作爲南紀派,很多舉動卻又是支持開國的,爲了推卸籤不平等條約的責任,井伊直弼甩鍋給老中堀田正睦和松平忠固,隨後撤換他們,任命自己的心腹間部詮勝等人接任(間部詮勝就是遊戲中的青鬼),在將軍繼承人上面,井伊直弼成功說服德川家定指定血源更近的德川慶福爲第14代繼承人,同時開始對一橋派展開強硬打壓,也就進入了遊戲黑船來航後的第二大事件“安政大獄”。

07 倒幕派:尊王攘夷

在介紹“安政大獄”先聊聊日本的民間,在《浪人崛起》中,日本上層和下層是雙線敘事,前面4-6節主要是上層關於日本開國問題和繼承人問題的明爭暗鬥,將軍、老中、大老這些都是妥妥的頂層武士階級,第7節則是日本“中下級浪人武士”的故事。幕末時期,幕府內憂外患財政趨於崩潰,大名們削減俸祿,中下級武士逐漸陷入貧困,一些窮藩因爲經濟收入差,許多武士甚至被家主放逐成爲浪人,這些中下級武士經濟上遇到困難。

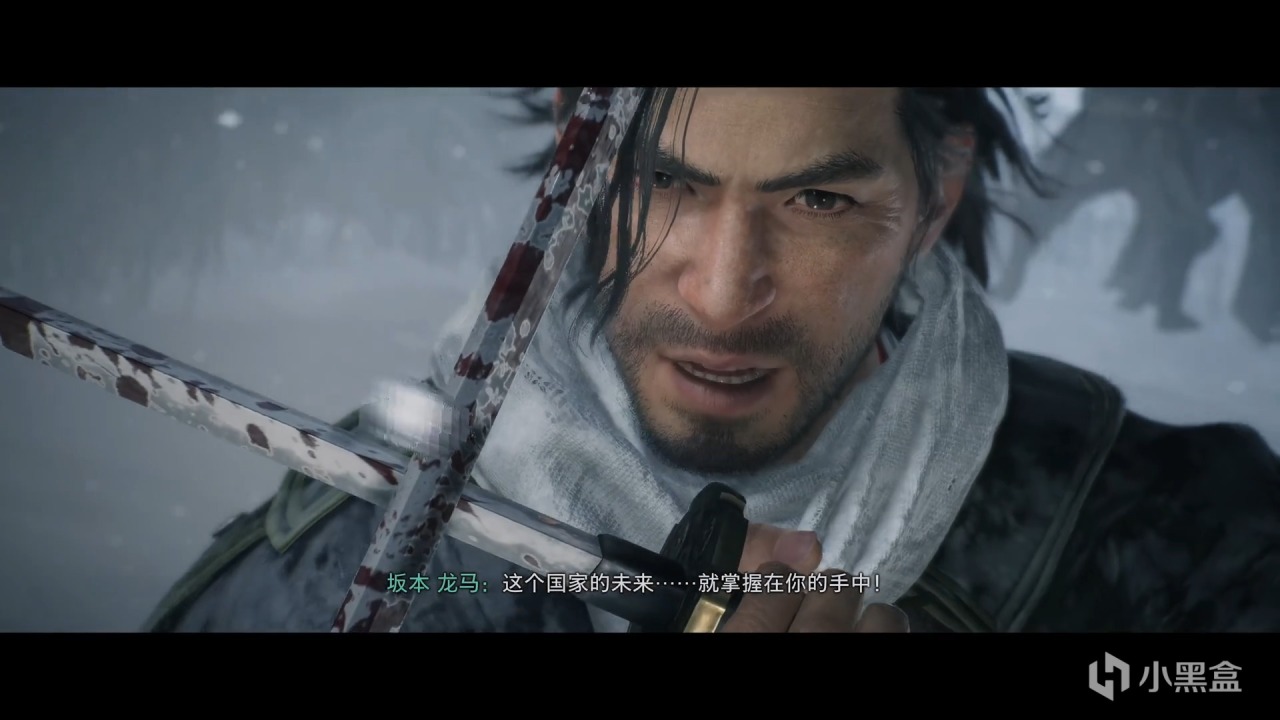

思想上,他們同樣受到黑船外來勢力的衝擊,成爲日本當時最激進的一羣人,這些中下級武士意識到幕府的統治已經無力幫助日本抵禦西方,這些中下級武士形成了倒幕派的雛形,其中湧現了許多傑出人物,比如我們最早遇到的幕末傳奇人物坂本龍馬,在遊戲中龍馬相當有魅力,是我們隱刀的引路人之一,龍馬帶我們來到第一張地圖橫濱,去拜訪倒幕派的精神領袖吉田松陰。

吉田松陰這個人物同樣爭議很大,松陰出身於長州藩的下級武士家庭,自幼接受嚴格的儒學,早年研習兵學與陽明心學,成年後遊學九州、江戶等地,師從思想家佐久間象山,接觸西方軍事與政冶思想,因偷渡美國未遂入獄,卻將牢獄生涯轉化爲思想覺醒的契機,1855年創辦松下村塾,打破等級限制招收農民、商人子弟,培養出高杉晉作(奇兵隊創始人)、伊藤博文(日本首任首相)、山縣有朋(陸軍之父)等倒幕領袖。

遊戲橫濱場景的桂小五郎(木戶孝允)也是松陰的弟子之一,被尊爲明治維新三傑之一。吉田松陰教育強調“知行合一”,將陽明學與尊王思想結合,主張“草莽崛起”,即底層民衆應主動參與救國,初期提出了“尊王攘夷”的主張,希望尊崇天皇的地位、驅逐外國勢力,恢復日本的傳統秩序,他們很快和幕府內部的強硬派起了衝突,其中幕府爲首的代表正是時任大老的井伊直弼。

08 安政大獄

1858年,井伊直弼擅籤條約,孝明天皇反對開國,於是祕密向水戶藩發出《戊午密敕》,譴責幕府無視天皇權威,要求諸藩聯合剷除井伊,這份密敕落入井伊手中,成爲他發動清洗的直接導火索,同年井伊直弼上任大老,立即針對《戊午密敕》展開行動,他命令水戶藩交出密敕,老中間部詮勝、京都所司代酒井忠義等人前往京都,逮捕了一批志士,首批被捕者就有吉田松陰。

井伊直弼同時藉此興起“安政大獄”清洗自己的敵人一橋派,迫使德川齊昭、松平慶永等閉門蟄居,被視爲幕府將軍有力競爭者的德川慶喜遭禁閉,吉田松陰遭到處決,前前後後逮捕、處決或流放超過百名反對者,水戶藩士、公卿及一橋派支持者幾乎全部拿下,德川家茂成功繼任第14代將軍,南紀派大獲勝利,但是井伊直弼將幕府內部開明派幕臣如川路聖謨、巖瀨忠震等一併處分,最後成了井伊直弼一人獨攬大權。

09 櫻田門外之變

然而,井伊直弼的勝利極爲短暫,明面上的敵人都已經清楚,但是井伊直弼興起“安政大獄”的行爲,已經在與所有人爲敵,1860年3月24日(安政七年三月初三),井伊直弼按慣例從櫻田門進入江戶城參加上巳節謁拜儀式,17名水戶浪士與1名薩摩浪士(有村次左衛門)組成“櫻田十八士”,僞裝成請願者埋伏於櫻田門外,當日大雪紛飛,井伊護衛的刀鞘因防雪套袋難以拔刀。

浪士森五六郎假扮請願者靠近轎子,突然揮刀砍殺護衛日下部三郎右衛門,黑澤忠三郎開槍擊中井伊直弼腰部,引發混戰,薩摩浪士有村次左衛門衝入轎內將井伊直弼拖出斬首,攜其頭顱突圍,但因重傷在遠藤胤統宅邸前切腹自盡,井伊的護衛中4人當場死亡,4人重傷不治,13人受傷。“櫻田十八士”中有8人自首,2人被捕,6人逃亡,僅有2人倖存到明治時期。

在遊戲中,我們作爲浪人有很大的自由度,可以選擇加入不同的陣營(如尊攘派、幕府或中立勢力),經常會面臨是否刺殺某位歷史人物、是否協助外國勢力的抉擇,這些選擇都可能改變劇情的走向。櫻田門外之變激發尊攘派迅速轉向武力倒幕,光天化日下大老遇刺,暴露幕府統治脆弱性,江戶民衆對事件反應冷漠,甚至有市民稱“活該”,這段時期也是幕末史最具爭議的歷史。

櫻田門外之變也成爲日本幕末史最大的黑天鵝事件之一,直到今天,井伊直弼的支持者認爲安政大獄是爲了應對日益嚴峻的外部威脅和內部危機所必須採取的措施,但反對者批評這次血腥清洗破壞了武士倫理,加劇了社會分裂,並助長了倒幕勢力的反抗,巖倉具視評價櫻田門外之變爲“整個幕府權力衰落的轉折點”,浪士以“忠義”之名行刺殺,雖然得到很多人的支持,體現了武士道精神,但是刺殺這種恐怖氛圍一旦開始,就再無停下的餘地。

10 幕末四強藩:薩英戰爭

幕府的權威不再,但是地方勢力卻逐漸做大,幕末時期實力最強的有四大藩國,分別是長州藩、薩摩藩、肥前藩、土佐藩,當初關原合戰後分地時,四家分到的都算遠離江戶核心區的西南邊角料,以最重要的薩摩藩和長州藩爲例,薩摩藩在九州最南端,長州藩在本州島西端,與九州、四國隔海相望,幕府鎖國期間,西南諸藩通過走私貿易積累財富,並較早接觸西方技術(如長崎的蘭學)。

長州藩是尊王攘夷的激進派,提出“一君萬民論”,代表人物有吉田松陰、高杉晉作和桂小五郎,薩摩藩早期主張公武合體,後來轉向倒幕,代表人物有與桂小五郎並稱爲明治維新三傑的西鄉隆盛和大久保利通,藩主島津久光同樣也是雄主。關原合戰時期,薩摩藩的島津家、長州藩的毛利氏都是西軍,毛利輝元還是西軍的總大將。土佐藩在今天的四國島,代表人物坂本龍馬,藩主山內榮堂同樣不容小覷,肥前藩位於九州北部,代表人物有大隈重信和江藤新平,藩主鍋島直正推動軍事近代化,建立反射爐鑄造西式火炮。

井伊直弼去世後,幾大強藩與西方的摩擦直接升級,1862年9月14日,四名英國商人在橫濱生麥村騎馬衝撞薩摩藩主島津久光的儀仗隊,因未按日本禮儀避讓,導致英國人理查森被殺、兩人重傷,薩摩藩以“維護武士尊嚴”爲由拒絕英國提出的懲兇和賠償要求,幕府爲息事寧人先行賠付10萬英鎊,但未平息英國怒火。

1863年8月,英國派遣7艘軍艦炮擊鹿兒島(薩英戰爭),摧毀薩摩藩的近代化工廠集成館及3艘蒸汽船,但自身也因暴風雨和戰術失誤傷亡63人。1863年9月5日,長州藩以“驅逐外夷”爲由炮擊通過下關海峽的美、法、荷商船,次年(1864年)四國組成聯合艦隊(17艘軍艦、5000兵力)報復,摧毀長州炮臺並索賠300萬美元,長州藩被迫接受賠款和開港通商。

薩摩藩通過繳獲的英國錐形炮彈發現,射程和爆炸威力遠超傳統球形炮彈,認識到“攘夷不可行”,於是戰後薩摩藩迅速與英國和解,1865年派遣五代友厚等17人赴英留學,並引入紡織廠、軍艦等西方技術,成爲明治維新前最西化的藩國。英國也因爲薩摩的戰鬥力對其改觀,轉而支持薩摩倒幕,形成“薩英同盟”。長州藩高杉晉作組建“奇兵隊”,由農民與武士混編,引入西式步槍與戰術,標誌着傳統武士階級的瓦解,兩家對西方作戰的挫敗,反而讓長州藩和薩摩藩成爲西方技術的迷弟,這就讓人哭笑不得了,當然笑着笑着也容易讓人沉默。

11 公武合體

井伊直弼去世,地方勢力做大和西方開戰,幕府在兩次事件中被迫爲地方藩國的行爲買單(如代付薩摩賠款),其實也暴露了幕府無力控制地方勢力,而且幕府一直避免讓西方接觸日本內部,此時也已經無力阻止,薩摩藩和長州藩繞開幕府,自己走上了強藩之路,當然,幕府也要開始自救了,當時幕府內部一部分有識之士認爲僅憑幕府自身力量難以應對挑戰,於是將當了上千年吉祥物的天皇擺出來,希望藉助朝廷的傳統權威來重組幕府,也就是“公武合體”思想的由來。

“公武合體”中的“公”指的是以天皇和朝廷爲代表的傳統正統性與文化精神,“武”則代表幕府和各大藩國掌握的軍事與行政力量,面對外國入侵的危機,朝廷與武家應當摒棄分歧,共同合作,其中最典型的就是推動幕府將軍與天皇家的聯姻,1862年,孝明天皇之妹和宮下嫁給第14代將軍德川家茂,雙方聯姻,幕府以“十年內破約攘夷”的承諾換取朝廷支持,允許大名三年一次赴江戶,減輕經濟負擔以換取雄藩支持。

幕府設立“參預會議”,邀請薩摩、越前、土佐等藩主參與決策,同時尋求朝廷的支持,朝廷通過公卿(如巖倉具視)在幕府與大名之間斡旋,試圖促成共識,孝明天皇在公武合體中扮演了重要角色。他雖反對開國,但在國內局勢動盪時支持幕府與朝廷合作,希望以此避免戰爭維持傳統秩序,初期還是取得了一定的成效,比如1862-1863年的文久改G,暫時緩和了幕府與大名之間的矛盾。

12 文久三年之變

自安政大獄後,幕府高壓激化矛盾,地方強藩已經做大,以長州藩(遊戲中的黑州藩)爲核心的尊王攘夷派主張推翻幕府、驅逐外夷,至文久三年,孝明天皇一度支持尊攘派,計劃以大和國出巡爲契機,推動攘夷詔書的發佈,長州藩與激進公卿聯合策劃“天誅組舉兵”,企圖以武力脅迫幕府執行攘夷。而薩摩藩與會津藩等公武合體派勢力,主張通過朝廷與幕府合作實現穩定,此時薩摩藩已經經歷了生麥事件和薩英戰爭,他們率先意識到與西方直接對抗的風險,所以尋求更穩妥的方式。

文久三年8月18日這天,孝明天皇按計劃宣佈大和國出巡,然而薩摩藩與會津藩提前得知了長州藩的計劃,直接聯合中川宮、近衛忠熙等公武合體派公卿先發制人,薩摩、會津兩藩軍隊接管京都御所警衛權,將長州藩兵逐出京都,解除長州藩的皇宮守衛職責,流放三條實美等七名尊攘派公卿(史稱“七卿落難”),並宣佈天皇此前支持尊攘派的行動“非其本意”,又是一場鬧劇。

13 新選組

此時公武合體派仍然壓制尊攘勢力,延緩幕府崩潰,京都的尊攘派勢力被徹底清除,薩摩、會津爲首的公武合體派主導幕府,幕府短暫恢復對朝廷的控制,而長州藩直接被孤立,被迫轉向更激進的倒幕路線。在這樣的背景下,新選組作爲支持幕府的武裝組織,參與了京都的治安維護,守護御花園門,由於表現出色,朝廷賜名“新選組”,正式認可其地位。

新選組主要由浪人和下級武士組成,因嚴格的紀律和英勇的作戰風格而聞名,核心成員有近藤勇、土方歲三、沖田總司等人,他們最早發跡於1862年幕府將軍德川家茂上洛時期,爲維護治安招募浪人組建的臨時隊伍,在現代日本文化中,新選組的故事被多次改編爲小說、電視劇和動畫,成爲日本大衆文化的重要元素,推薦雅人叔參演的另一部大河劇《新選組》,新選組最著名的就是池田屋事件。

14 池田屋事件

文久三年之變後,尊王攘夷派被逐出京都,但是長州藩並未放棄,而是繼續在京都潛伏,策劃恢復勢力,他們計劃趁祇園祭期間火燒京都御所,刺殺公武合體派核心人物(如中川宮親王、松平容保),並挾持孝明天皇至長州,以此逼迫幕府實施攘夷,看到這裏確實覺得長州藩這幫子人爲了攘夷已經魔怔了,新選組是京都守護職松平容保的直屬武裝,長期在地下打探情報。

新選組發現三條小路的炭商“枡屋喜右衛門”(實爲尊攘派聯絡人古高俊太郎)行爲可疑,文久四年6月,新選組逮捕古高,經嚴刑拷問獲知有人在藏匿武器,並且打算火燒京都;這年7月8日深夜,新選組局長近藤勇率沖田總司、永倉新八等10人突襲池田屋旅館,土方歲三率另一隊24人支援,尊攘派約20-30名志士(包括長州、肥後、土佐藩士)正在此密謀行動細節。

黑暗中,雙方在狹窄空間內展開激烈白刃戰,新選組因人數劣勢一度陷入苦戰,后土方隊及會津藩援軍趕到扭轉戰局,最終宮部鼎藏(肥後藩)、吉田稔磨(長州藩)、望月龜彌太(土佐藩)等七名尊攘派核心人物戰死,長州藩巨頭桂小五郎因提前離開池田屋或從屋頂逃生倖免,後世對其逃脫細節說法不一,新選組一番隊隊長沖田總司在激戰中咳血退場,疑似肺結核發作。新選組後來在日本文化中被高度浪漫化,常被描繪爲忠誠與榮譽的象徵,既是武士時代終結的象徵,也是日本歷史轉折點的見證者,正如司馬遼太郎所言:“新選組的悲劇,不在於失敗,而在於他們選擇了註定失敗的道路。”

15 禁門之變

文久三年之變和池田屋事件後,尊攘派失去在京活動據點,重要骨幹折損殆盡,但是長州藩攘夷決心仍然沒有斷絕。元治元年一月八日,德川家茂進入大坂城,十五日入京到達二條城,德川家茂這次上洛主要就是爲了鞏固公武合體而來,他在京都會見了從長崎歸京的勝海舟(坂本龍馬的老師),聽取了與外國人接觸的過程和長州藩的局勢,接下來六月發生池田屋事件,七月長州藩徹底失去耐心,既然幕府不想攘夷開戰,那麼長州藩就先去打敗幕府,再逼迫幕府攘夷(這個腦回路也是絕了)。

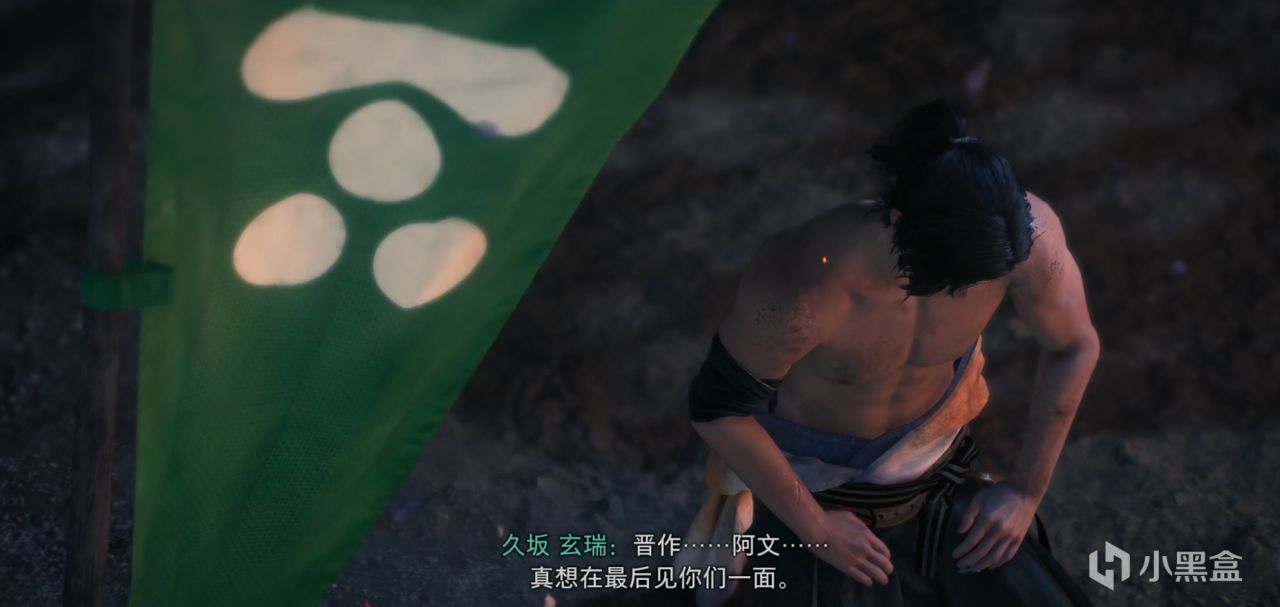

元治元年舊曆六月十九日,長州藩集結軍隊,在京都御所附近的禁門(哈御門)發動攻擊,試圖進入御所並實現挾持孝明天皇的計劃,這場衝突即爲禁門之變,也被稱爲“Ha御門之變”。長州軍分三路進攻京都御所,久坂玄瑞率主力攻南側堺町御門,來島又兵衛攻西側蛤御門,福原元僴部則作爲後援,薩摩藩西鄉隆盛率軍介入,憑藉火器優勢擊潰長州軍,久坂玄瑞、來島又兵衛等領袖戰敗自殺,長州軍潰退時縱火焚燒京都,導致三萬戶民宅焚燬。

16 第一次長州征伐

最終長州軍戰死約400人,幕府聯軍僅損失60人,朝廷宣佈長州爲“朝敵”,幕府藉機發動第一次長州征伐,迫使藩主謝罪、三家老切腹、拆毀山口城、驅逐三條實美等五公卿,同時四國艦隊炮擊下關,長州陷入內外夾擊。這次禁門之變也是1615年大阪夏之陣後首次大名之戰,長州藩兩度戰敗,心中也是憋了一肚子的火,長州藩士兵在鞋底書寫“薩賊會奸”(薩摩奸賊、會津逆黨),將仇恨具象化。

幕府任命尾張藩主德川慶勝爲征伐總督,薩摩藩西鄉隆盛爲參謀,動員西國21藩組成約15萬人的聯軍,前往討伐長州藩,西鄉主張“不戰屈人之兵”,通過分化長州藩本藩與支藩,迫使長州內部妥協的方式避免全面戰爭,以減少各藩損失,長州藩在內外交困下向幕府投降,藩主毛利敬親父子閉門謝罪,處決三名主戰家老(福原越後、益田右衛門介、國司信濃)及四名參謀,交出庇護的公卿三條實美等人。

激進派高杉晉作、井上馨等對投降深感不滿,認爲此舉背叛前線將士。井上馨甚至遭暗殺(未遂),藩內暗殺與騷亂頻發,幕府雖迫使長州表面屈服,但並未削弱長州的軍事潛力,幕府自身爲了長州征伐財政負擔加重,長州藩通過處決主戰派“斷尾求生”,反而清除了內部阻力,爲高杉晉作次年發動“功山寺舉兵”鋪平道路。

17 坂本龍馬與勝海舟

遊戲中,我們能夠見到桂小五郎、高杉晉作這些英雄人物,其中最關鍵的還是勝海舟與坂本龍馬這對師徒,《浪人崛起》也有龍馬與勝海舟相遇的場景,早期坂本龍馬因不滿土佐藩的保守而脫藩,原本計劃刺殺主張開國的幕府重臣勝海舟,不過在接觸後,龍馬被勝海舟的遠見折服,轉而拜其爲師,勝海舟提出“日本應以海軍立國”,主張通過開放與學習西方技術抵禦列強,甚至提出“日韓清三國同盟”的亞洲聯合構想,這種想法很快就讓龍馬從激進攘夷派轉向務實開國路線。

勝海舟在神戶創辦日本首個近代海軍培訓機構,坂本龍馬擔任塾頭,招攬土佐藩士及浪人學習航海、炮術等西方軍事技術,這裏不僅培養出伊東祐亨等海軍將領,還成爲倒幕派祕密活動的據點,在勝海舟的支持下,龍馬以“龜山社中”(後改組爲海援隊)爲紐帶,通過海上運輸幫助長州藩獲得薩摩藩的武器和糧食,1866年,龍馬促成薩長同盟,所有人都傻了眼,前一秒長州藩還將“薩賊會奸”寫在鞋底,下一秒雙方就握手言和了?這一刻戲劇性的場景還要從第二次長州征伐聊起。

18 第二次長州征伐

1865年,第一次長州征伐過後,長州藩因攻擊京都皇宮被幕府定爲“朝敵”,保守派“俗論派”趁機清算激進倒幕派,高杉晉作作爲倒幕派核心人物遭通緝,他意識到唯有武力奪回權力才能挽救倒幕事業,高杉晉作以功山寺爲據點,利用其象徵意義(吉田松陰精神傳承地)凝聚人心,他在功山寺刻下墓碑,宣稱將於1月13日切腹殉道,吸引奇兵隊舊部及圍觀者,然後在當天藉機發表演說,最終說服30餘人加入。

14日凌晨,高杉率衆冒雪突襲伊崎會所,聯合伊藤博文的“力士隊”奪取槍支彈藥,並攻佔海軍駐地,繳獲三艘戰艦,消息傳開後,原奇兵隊成員山縣有朋因無法約束部下被迫加入,農民、商人和下層武士聞訊響應,隊伍迅速擴至700餘人,2月1日,高杉發表《討奸檄文》,在繪堂戰役中以少勝多擊潰保守派軍隊,最終攻入藩廳萩城,重新掌握藩政。高杉晉作掌權後擴編奇兵隊至4000人,引入西式武器與戰術,打破武士壟斷兵源,允許農民、商人蔘軍。

而長州藩再再再再再一次喊起攘夷的口號,讓幕府膽寒,也引發了1866年第二次長州征伐,這一次幕府以將軍德川家茂御駕親征爲名,動員西國21藩組成約10萬聯軍,但實際參戰兵力不足半數,薩摩、土佐等藩公開拒絕出兵,幕府軍內部指揮混亂、士氣低迷,相比之下,長州僅以3500正規軍和奇兵隊爲核心,依託山地地形展開游擊戰。

1866年6月,高杉晉作率長州艦隊奇襲幕府運兵船,擊沉多艘軍艦,切斷幕府海軍對周防大島的補給線,大村益次郎指揮長州軍攻陷幕府盟友濱田藩主城,迫使松平武聰棄城逃亡,山縣有朋率部在下關海峽擊退小笠原長行指揮的北九州聯軍,幕府軍因後勤崩潰自行撤退,幕府後方同樣出現危機,大阪、江戶爆發大規模米騷動,幕府財政瀕臨破產。

19 薩長同盟

1866年同年,明面上各藩勢力爲了第二次長州征伐做準備,和幕府討價還價,而暗地裏,坂本龍馬做起了宿敵長州藩與薩摩藩的生意,龍馬以“龜山社中”爲紐帶,給長州提供糧食、給薩摩提供英國武器,龍馬憑藉浪人武士的個人魅力,說服兩藩要“超越藩閥,以國家利益爲重”,兩藩的代表人物都是開明芝士,薩摩藩的西鄉隆盛、大久保利通轉而主張倒幕優先,桂小五郎接受合作,以洗刷“朝敵”污名。

慶應2年1月21日,木戶孝允、西鄉隆盛等人在京都薩摩藩宅邸內會面,簽訂了薩長同盟密約,第二天,就發生了第二次長州征伐,也是很有戲劇性的一幕。薩長妥協成爲同盟,也被譽爲日本歷史上最偉大的一次合作,不僅直接促成了幕府的倒臺,也爲明治的建立奠定基礎,成爲日本邁向現代化的重要一步,所有的一切,都要始於薩摩藩與長州藩妥協的藝術,促成藝術的正是大英雄坂本龍馬。

20 四侯會議

第二次長州征伐戰爭後,德川幕府已無力維持對全國的控制,土佐藩維新志士坂本龍馬提出“大政奉還論”,逐漸成爲倒幕派的核心綱領。此時1866年7月,就在第二次長州征伐一個月後,第14代將軍德川家茂因腳氣病去世,德川慶喜繼任第15代將軍,孝明天皇希望慶喜能通過“公武合體”政策,協調幕府與朝廷的關係,穩定國家局勢。然而,慶應2年底(1866年12月25日),孝明天皇因天花突然駕崩,年僅36歲。其子睦仁親王繼位,即爲明治天皇,時年僅14歲,天皇的更替爲倒幕派提供了新的機會。

薩摩藩的西鄉隆盛和大久保利通意識到,單純依靠薩長同盟(1866年結成)的軍事力量不足以迅速推翻幕府,必須聯合更多雄藩,形成廣泛的倒幕陣營。爲此,他們積極推動“雄藩聯合”策略,敦促薩摩藩主島津久光、土佐藩主山內容堂、越前藩主松平春嶽、宇和島藩主伊達宗城等四藩代表在京都召開會議,慶應三年(1867年),雄藩們召開了“四侯會議”,試圖以和平方式解決問題,但德川慶喜拒絕放棄實權,會議無果而終。

21 船中八策

1867年,在前往京都參加四侯會議的途中,土佐藩浪人坂本龍馬與土佐藩重臣後藤象二郎乘坐藩船“夕顏號”,在船艙內二人擬定草案,坂本龍馬口述,後藤補充細節後形成完整綱領,史稱船中八策,涵蓋政冶、軍事、經濟等領域共八條,首先是將國家權力返還給天皇,確保政令由朝廷統一發布;建立上下兩院的議政局,讓大家參與重大事務的討論與決策,確保所有的決策都通過公議決定;

延攬有才幹的公卿、大名及各地人才擔任顧問;與國交往中廣泛採納公議,制定適當的條約和規章;參考古代律令,編撰新的永久性法典,供各藩奉行;加強海軍建設,提升國家防衛能力;組建親兵部隊,負責守衛帝都安全;與外國協商,制定金銀貨幣的平準法則,確保物價穩定。這八條已經體現日本近代國家建構的雛形,船中八策經土佐藩主容堂公遞交幕府將軍德川慶喜,這些綱領直接成爲了日後明治維新的指導思想,但是坂本龍馬卻沒能看到這一天的到來。

22 大政奉還

面對倒幕派壓力,在土佐藩的推動下,德川慶喜以退爲進,主動提出“大政奉還”,試圖通過合法程序保留幕府的主動權,避免日後被迫交出權力,1867年10月14日(慶應三年九月十九日),德川慶喜正式將權力交還給明治天皇,結束幕府260年的統治。但是大政奉還後,局勢依然不明朗,朝廷下令要求各藩主赴京都共商國策,但多數藩主因忌憚幕府而按兵不動,僅有薩摩、長州等少數藩響應。

朝廷因缺乏實際控制力,被迫暫時委託幕府繼續執政,形成“名歸天皇,實屬幕府”的局面,薩摩藩主島津忠義率3000兵力增援京都駐軍,總兵力達1萬;長州藩則派遣2500人進駐大阪周邊,安藝藩也派兵300人入京。親幕的會津藩、桑名藩與幕府軍駐守京都二條城,雙方形成軍事對峙,倒幕派暫未發動攻擊。接下來本應是幕後總操盤手坂本龍馬登場,說服雙方放下武器,然而一場黑天鵝暗殺事件,再次改變了歷史的走向。

23 近江屋事件

1867年12月10日(慶應三年11月15日),坂本龍馬在京都四條河原町的“近江屋”二樓,與盟友中岡慎太郎密商時,突遭兩名僞裝成“十津川鄉士”的刺客襲擊,刺客趁其不備,揮刀砍中龍馬額頭及身體多處要害,導致龍馬當場休克並腦漿噴濺。儘管僕人峯吉發現後試圖施救,但龍馬因顱腦嚴重損傷於當夜死亡,年僅31歲。龍馬本人雖然是北辰二刀流高手以劍術著稱,但常年還攜帶手槍防身,在這樣的背景下,遇襲時既未拔刀也未能開槍,推測是因刺客僞裝身份使龍馬放鬆警惕。

關於刺殺主謀,至今仍然不明身份,歷史學界存在多種推測,主流觀點認爲幕府直屬的治安組織“見回組”是直接執行者,成員今井信郎在箱館戰爭投降後自白參與刺殺,並指認指揮官佐佐木只三郎策劃行動,動機則是見回組反對龍馬推動的“大政奉還”,遇襲時重傷的中岡慎太郎指控新選組是兇手,另外還有薩摩藩陰謀論,薩摩藩西鄉隆盛等人與龍馬在“武力倒幕”和“和平過渡”路線上存在分歧。龍馬之死確實成爲一大遺憾,沒能看到這一天,龍馬遇刺身亡後矛盾也再次激化,促使促使薩長放棄和談,轉而聯合發動“王政復古”直接引發1868年(戊辰年)的戊辰戰爭。

24 終章:鳥羽·伏見之戰

薩長軍和幕府軍形成對峙。德川慶喜率1.5萬幕府軍(含會津、桑名藩兵)從大阪向京都進發,名義是“清君側”,但行軍緩慢,裝備禮儀性甲冑,炮兵前置且彈藥不足,而薩長這邊僅有5000人,但依託京都南郊的鳥羽、伏見構築半月形陣地,佔據地形優勢。1868年1月3日(舊曆慶應三年12月9日),幕府軍要求通過鳥羽街道進入京都,薩摩守軍突然開炮,第一發即摧毀幕府軍前部炮兵隊,隨後密集槍擊導致幕軍大亂。

幕府軍雖裝備法制米涅步槍,但彈藥不足,且士兵未裝填子彈,薩長這邊利用狹窄街道和街壘工事,以交叉火力壓制衝鋒的幕府武士,京都憲兵“見回組”的白刃衝鋒也被擊退,伏見奉行所的新選組聯合會津藩兵突襲薩長炮兵陣地御香宮,一度佔領桃山制高點,但被薩摩、長州軍擊退,新選組近藤勇感嘆火器時代武士已經徹底沒落,1月4日,薩長聯盟這邊僞造象徵天皇的“錦旗”展示,幕府軍士氣崩潰,自認“朝敵”,部分藩兵倒戈。

德川慶喜連夜逃回大阪,最終拋棄軍隊逃往江戶,幕府軍全面敗退,沿途藩城拒絕收容,甚至德川譜代大名和“御三家”紀州藩保持中立,此役幕府軍傷亡約400人,薩長聯盟僅約60人陣亡,幕府勢力龜縮關東,薩長聯盟趁勝追擊,勝海舟、容堂公和篤姬都力勸慶喜公投降,最終在1868年5月實現江戶無血開城。至11月初平定東北地區叛亂諸藩,1869年春,天皇軍出征北海道,於6月27日攻下幕府殘餘勢力盤踞的最後據點五棱郭(在函館市),戊辰戰爭結束。

寫到這裏,篇幅已經遠遠超出了1萬字,幕末以1853年黑船開國作爲起點,以1868年戊辰戰爭作爲結束,幕末史是日本從封建向近代轉型的劇變期,本文還有很多關於日本其他時期的描寫,如果不瞭解這些前提,幕末史也會看得雲裏霧裏,這段風雲歷史還有很多人物值得單開一篇文章細聊,比如坂本龍馬、篤姬、勝海舟、西鄉隆盛、近藤勇等等風雲人物,但是由於篇幅原因,很多我喜歡的人物也只能一筆帶過。

《浪人崛起》的好玩之處就在於讓玩家可以親身成爲幕末風雲的參與者。當你在京都街頭與沖田總司切磋劍術,在橫濱港口與坂本龍馬共飲清酒,在江戶城下與德川慶喜對峙時,幕末不再是一段教科書上的文字,而是一場關於忠誠、背叛與生存的沉浸史詩。正如遊戲開場所言:“這不是英雄的故事,而是屬於每一個在時代洪流中掙扎的浪人。”

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com