一枚硬幣投入機器,伴隨着轉動的聲響,一顆小小的塑料球從扭蛋機中滾落出來。這一看似平常的畫面,在1965年的日本街頭悄然拉開了波瀾壯闊的商業革命序幕。誰也不會想到,這臺由Penny株式會社從美國引進的扭蛋機,竟然成爲了現代二次元遊戲抽卡玩法的鼻祖。

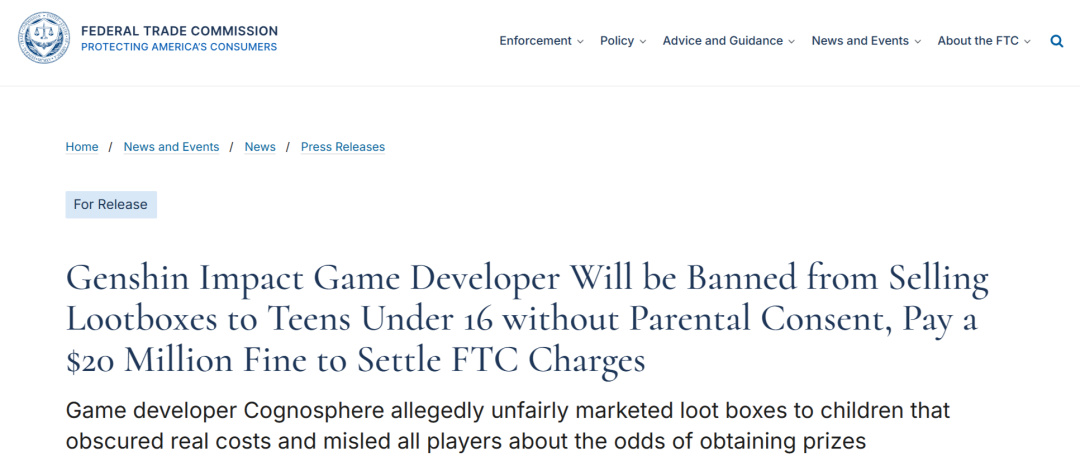

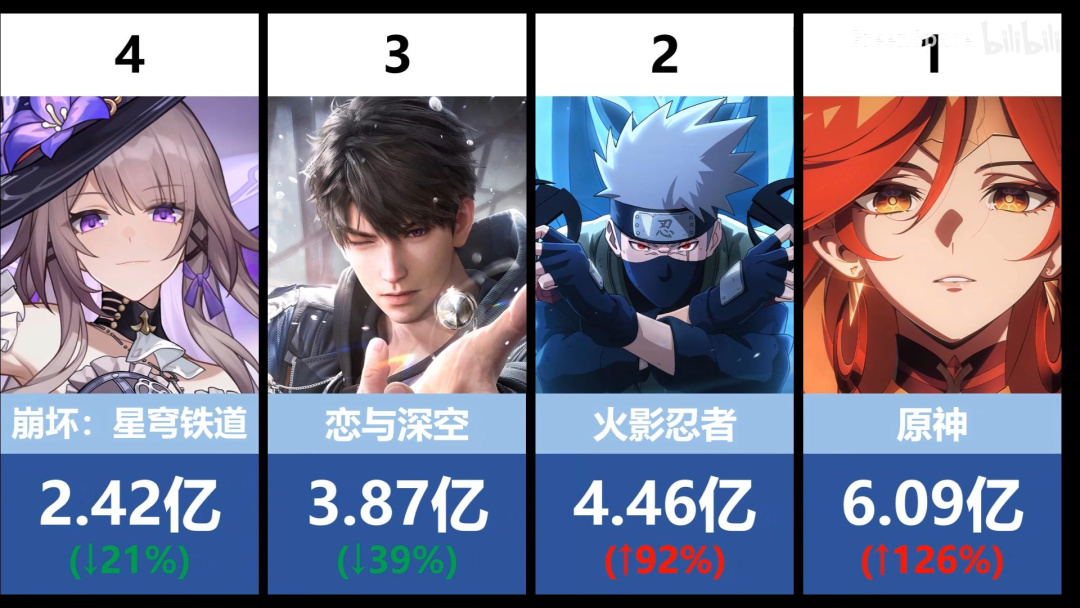

2025年的一紙罰單,將這段跨越半個世紀的抽卡玩法推上了輿論的風口浪尖。美國聯邦貿易委員會(FTC)對米哈遊開出了一張高達2000萬美元的天價罰單,矛頭直指《原神》的抽卡系統。這一出人意料又情理之中的處罰,令整個遊戲行業爲之震動。

歷史總是充滿了戲劇性。70年前,美國人將扭蛋機賣給了日本人;70年後,中國遊戲開發商將扭蛋玩法改良成抽卡系統,殺回美國市場。這種命運的輪迴,令人不禁莞爾。

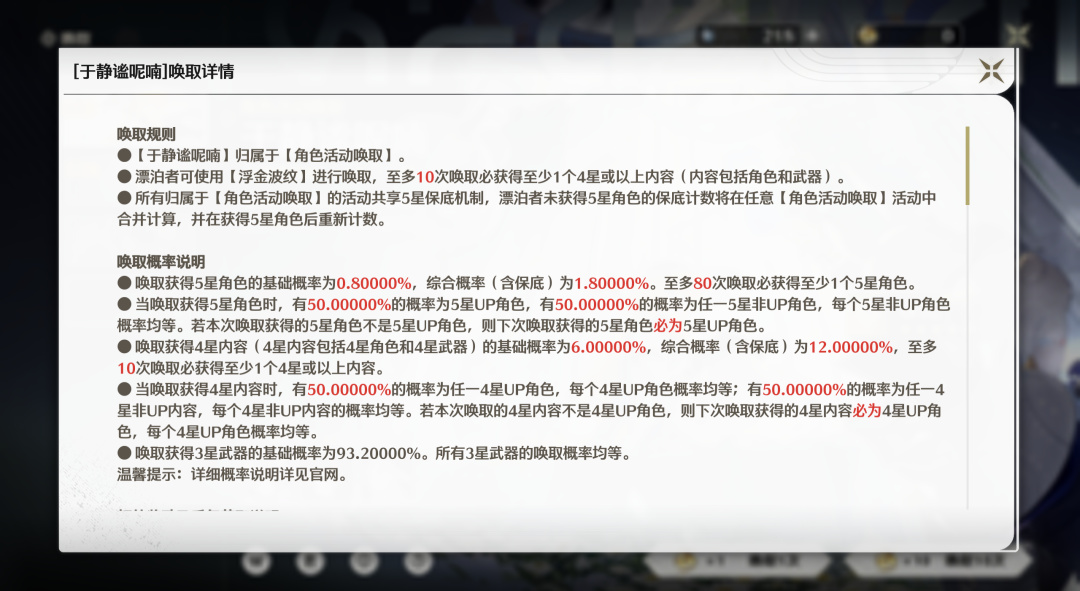

然而,在看似完美的商業模型背後,爭議從未停息。“90抽小保底,180抽大保底”,這種被玩家戲稱爲“米池”的大小保底抽卡機制,早已成爲玩家們的日常槽點。更諷刺的是,這套備受爭議的系統,卻幾乎成了所有新二次元手遊的標配,也是全球廠商都在模仿的案例。

站在2025年的時間節點回望,我們得承認:抽卡機制如同雙刃劍,既是二次元遊戲商業成功的基石,也是備受爭議的焦點。如今,我們不禁要問:二次元遊戲,真的離不開抽卡嗎?這一源自街邊扭蛋機的遊戲機制,是否還有繼續存在的價值?

玩家爲何開始牴觸抽卡機制

無論是朋友圈、QQ空間這樣的私密社交圈層,還是微博、B站、小紅書等公開社交媒體平臺,玩家們對抽卡系統的不滿情緒正在迅速蔓延,甚至有不少玩家直接將對抽卡玩法的控訴提交至黑貓投訴和12315平臺。有趣的是,相較於過去秀出十連出多名限定角色的“歐皇”引發的羨慕祝福,如今踩到保底線的“非酋”反倒更容易引起共鳴。這種情緒的轉變,反映出二次元遊戲抽卡機制的信任危機在不斷加重。

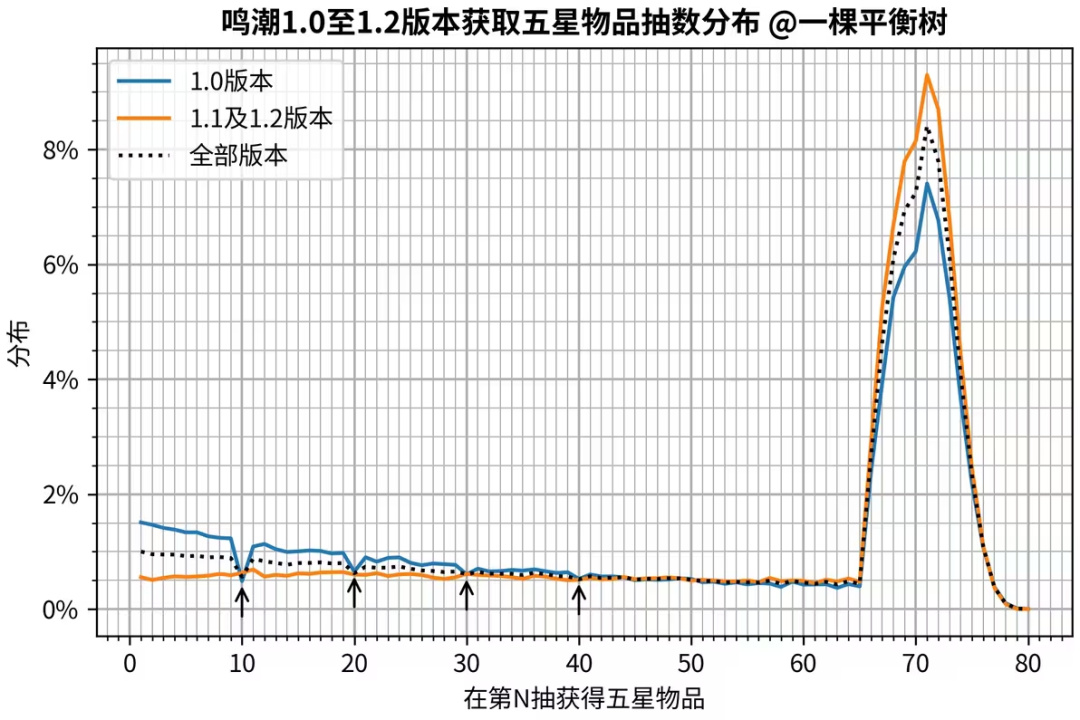

如今,一款稍具人氣的二次元遊戲只要採用大小保底模式,就會促使玩家主動進行概率分析,並製作大量模擬視頻,嘗試把複雜規則背後的隨機性變成更實際期望值。例如,《原神》中關於74抽限定五星概率激增的討論,以及《鳴潮》中65抽概率激增的結論層出不窮。

事實上,與五年前的二次元遊戲相比,如今的二遊在抽卡機制上已做出了不少改進,幾乎取消了需要進一步合成才能使用的角色碎片和武器碎片。然而,玩家們普遍感到,新遊戲裏看似抽取難度降低,但抽到的限定角色或武器,反而不如從前遊戲裏的保值了。

這種對限定物強度的焦慮感正在逐漸蔓延。

早期的二遊抽卡玩法更像是集卡遊戲,玩家氪金的目的更多是橫向收集自己喜歡的角色,情緒綁定並不深。然而,近來的遊戲廠商有意識地將角色與玩家情感深度綁定,將劇情篇幅更多往限定人權角色偏移,再加上獲取時成本爲攢了幾個版本的抽卡票或幾個648,導致玩家對於限定角色投入的情感和強度期待也更高。

然而,工業化愈發成熟的結果,就是這些限定角色的稀缺性逐漸祛魅。以往單純集卡,“雨露均霑”的快樂逐漸消失,變成患得患失的獨特焦慮。眼看着自己辛苦抽到並精心培養的限定角色,幾個版本後強度被不斷膨脹的數值體系擠壓得毫無存在感,劇情裏的出鏡次數減少,逐漸成爲新角色的背景板,那些抽取時的快感變成了新角色的“嫁衣”,這種焦慮足夠令一名輕氪玩家心力交瘁。

更糟糕的是,角色更新速度的加快讓這種焦慮雪上加霜。廠商爲了保持內容更新的頻率,避免落後於競爭對手,版本迭代過快,造成角色貶值也更快,玩家們感覺自己剛剛站在巔峯,轉眼間就被拋入了深淵。

然而,最令玩家感到失望的,是抽卡機制同質化。無論是80-90抽的小保底,還是160-180抽的大保底,這些數字儼然成爲了行業的固定模板,中、大廠商3D級別的作品必有大小保底的套路化商業模式,區別只是抽數的小幅變化。甚至這套機制還被MMO產品學以致用,多了一套付費系統。不少玩家覺得,現在的二次元遊戲換皮換得五花八門,但在氪金界面打開的那一刻,抽卡機制卻依然千篇一律。

作爲玩家,我們經常能聽到這樣的聲音:“一樣是單機體驗,開放世界二遊爲什麼不能像《黑神話:悟空》那樣,通過買斷制外加精妙的養成系統來吸引玩家?”“哪怕是買斷角色和專武也可以,抽卡太累了!”從這些聲音中不難看出,當下的玩家其實非常包容。他們並非完全反對付費行爲,而是希望以更有趣、更符合自己期待的方式支持自己喜愛的遊戲作品。

此外,玩家對二次元遊戲的整體牴觸情緒往往並非針對某一款具體遊戲,而是集中於抽卡機制本身。當越來越多的玩家對當前的抽卡制度提出批評,甚至開始質疑遊戲價值是否與他們在角色上的投入相匹配時,這便充分說明,玩家對現有抽卡機制的不滿已接近臨界點。

回顧近年來二次元遊戲的發展歷程可以發現,如今流行的保底抽卡機制相較於過去確實有所改進,並幫助衆多遊戲在商業上取得了顯著成功。但這個曾經的良心機制隨着時代的變化,正在變成套在玩家和廠商頭上的枷鎖。當玩家的信任逐漸崩塌,當遊戲體驗被強度焦慮所吞噬,新遊的創新和差異化帶來的欣喜遠遠小於付費同質化帶來的不滿,這個曾經良心的付費機制,可能到了需要改變的時候。

廠商抵制不了抽卡的誘惑

在討論中,每當有人指出“角色爲何不能直售”這個問題,總會有人半開玩笑地回答:“因爲賭棍的錢好賺。”看似調侃的回答背後,實際上揭示了二次元遊戲與抽卡機制之間看似複雜實則簡單的關係。

假如二次元遊戲一個遊戲角色標價2000元,玩家會買單嗎?

大多數玩家可能會果斷搖頭。但如果將這一設定改爲“每次抽取僅需16元,且160次抽取必定獲得目標角色”,情況便會大不相同。此時,這筆看似高昂的消費似乎變得容易接受了許多。儘管最終的實際花費可能遠超2000元,許多玩家依舊會抱着“我就是歐皇”的心態嘗試參與其中。這種心理現象其實與賭場中的籌碼機制頗爲相似:沒有人願意直接將現金擺上賭桌,但當這些現金被轉化爲五彩斑斕的籌碼時,人們往往更容易“先來幾把”。

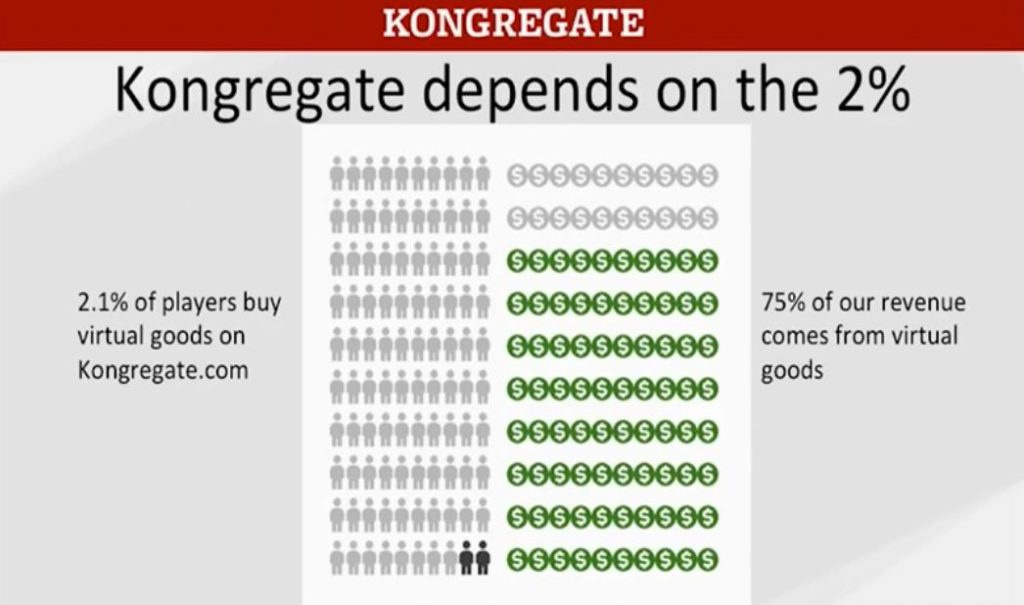

歸根結底,抽卡機制能長期存在的主要原因,在於它完美地平衡了重度氪金玩家和普通氪金玩家的生態系統。據多位二次元遊戲從業者透露,在大多數二次元遊戲中,約5%-10%的重度氪金用戶(即所謂的“大R”)貢獻了超過60%的收入流水。這些玩家每月的消費金額動輒達到上萬元,堪稱遊戲收入的中流砥柱。與此同時,更多月均消費在30-100元之間的中小R玩家則構成了遊戲的基本盤。他們的存在不僅爲遊戲提供了剩餘40%的收入來源,還有效維持了遊戲在社交媒體上的傳播熱度與活躍氛圍。

(頁遊廠商的數據更誇張)

“沒有免費玩家,就不會有付費玩家願意氪金。”儘管二次元遊戲的逼氪程度相較於MMORPG、SLG等類型並不算突出,但這一規律依然有所體現。每當付費玩家看到玩家社區、視頻平臺各種免費、低氪號硬凹強通boss的過程,就會覺得自己省下的時間,價值遠超自己的氪金。

抽卡機制憑藉大小保底的設計,不僅爲大R用戶設定了氪金上限,同時也賦予了普通玩家“只要攢夠運氣便有機會抽中”的期待感。正是這種微妙的平衡,幫助二次元遊戲維持了長達兩年乃至更久的生命力。

當然,這種對抽卡機制的依賴實屬無奈之舉。在當前的二次元遊戲市場環境中,開發一款能夠吸引玩家關注的作品往往需要投入上億元的資金。面對如此龐大的成本壓力,抽卡機制無疑成爲了廠商最爲穩妥的商業模式選擇。畢竟,玩家渴望體驗高質量的大作,而廠商則希望通過盈利實現可持續發展。在這種情況下,以抽卡爲核心的輕數值、重角色設計形式,成爲了一種雙方均可接受的折中方案。

然而,在日益激烈的市場競爭中,玩家羣體也開始更加註重性價比。因此,每當有單機大作或採用買斷制的競技遊戲融入二次元元素時,總會引發部分玩家對二遊專注抽卡玩法的強烈炮轟。

那麼,爲何不嘗試付費模式的創新呢?

實際上,行業內並非未曾有過相關探索。例如,2023年上線的《映月城與電子姬》便大膽推出了“18元10連”的創新定價策略,試圖突破傳統抽卡機制的侷限性。儘管這一付費設計贏得了部分玩家的認可,但該作品在商業層面的表現卻差強人意。也有一些中小成本二遊,在福利和抽數的放送讓獲得限定角色期望從千元降低到三位數,但通常這類遊戲在同玩法同題材遊戲比較中,唯一優勢就是“便宜”,玩家都不好意思承認自己是這類遊戲的玩家。

相比之下,那些沿用傳統定價方式並保留大小保底抽卡機制的遊戲,至今仍牢牢佔據各大應用商店暢銷榜單的前列位置。也說明即便當下的付費抽卡機制並不令人滿意,但它們所代表的品質和審美依舊能驅動付費。

開發一款二次元遊戲就像在刀尖上跳舞,既要滿足玩家的期待,又要確保項目回本。在這種情況下,除非質量和體量離頭部產品有幾個梯隊的差距的產品纔敢劍走偏鋒改付費模式,大部分廠商並不願意輕易顛覆現有的商業模式,也擔心本該賺到的錢跑了。

甚至玩家內部對不同遊戲的抽卡定價“更貴還是更便宜”也往往無法達成共識,甚至當某款遊戲真正取消抽卡功能時,又難免引發“取消抽卡的二次元遊戲是否變相漲價”的爭議。這種充滿矛盾的心理狀態,或許正是二次元遊戲難以徹底擺脫抽卡機制的深層原因所在。

如何走出抽卡迷局?

每當談及二次元遊戲的未來時,總有人打趣總結二遊:“不氪不是人,氪了不值錢。”這句戲謔的吐槽背後,反映出了玩家與遊戲廠商之間不斷加劇的矛盾衝突。在商業利益與遊戲價值之間,那杆原本應保持平衡的天平,似乎正逐漸向前者傾斜,進而滑向失衡的邊緣。

在玩家對抽卡的憤怒越來越深時,一些遊戲公司開始嘗試優化抽卡體驗。例如,部分新推出的二次元遊戲將傳統的大小保底機制調整爲直接保底模式,從而間接提高了稀有角色的獲取概率;另一些遊戲則引入了自選機制,爲那些長期“非酋”的玩家提供了一定程度的補償;還有一些遊戲推出了各類促銷禮包,旨在幫助集卡玩家以更低的成本達成“0+0”(僅招募角色)的收集目標。

同時,部分遊戲公司也開始致力於提升老角色的價值,積極探索全新的設計思路。例如,通過推出專屬時裝來增強老角色的實用性;設計“拐”型角色,幫助老角色重新煥發活力;或是開發更多副玩法,爲角色創造額外的展示機會,從而使玩家的投入能夠獲得更爲持久的回報。

這些探索雖然還未能完全改變行業格局,但無疑在爲抽卡這一玩法減負。

所以,二次元遊戲,不抽卡就會死嗎?作爲遊戲公司的打工人,爲了不添麻煩,他會肯定這一答案;作爲老遊戲的玩家,爲了讓有錢的氪佬繼續撐下去,應該不會否認這一答案;新遊戲爲了更方便地立項,他們會說“大抵如此”。我們並非無法改變,只是害怕承擔改變帶來的風險。

歸根結底,因爲怕死,所以pass。

寫到這的時候,我不禁想問問deepseek的看法,它告訴我,這個問題的關鍵在於:如何在保持商業可持續的同時,通過創新來降低對抽卡的依賴度。

但誰來做那個成功創新的人呢?當一個新付費模型,能夠守住「實現盈利」和「相對公平」的商業根基,那可能它比米哈遊更加偉大。

遺憾的是,二次元遊戲來到2025,抽卡機制帶來的刻板印象可能依舊無法改變。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com