前言

正如標題所述,本篇文章主要分爲兩個部分:發展歷史和底層設計三要素。本文並不會詳細闡述Roguelike的發展歷史,歷史的引入只是爲了能夠更平滑的引出Roguelike的底層要素。

同時本文也不會涉及相關遊戲的具體玩法,只會以例子的形式解釋某些術語或者抽象概念,對遊戲感興趣的可自行搜索。

本文最初是受到了B站視頻【遊戲提燈#5】解構Roguelite遊戲設計的啓發(文內會出現視頻中的許多觀點),作爲肉鴿愛好者的我對視頻內容深有體會。於是開始在網絡上尋找相關的資料,將有用的內容歸納拆分,以遊玩感悟爲依據對部分內容作出修改,最後以自身多年的遊玩經驗和遊戲理解爲粘合劑將其有邏輯的重組在一起。

一、《Rogue》

《Rogue》是一個基於DND(龍與地下城)世界觀的地牢探索遊戲,第一版由開發者Michel Toy、Glenn Wichman和Ken Arnold於1980年發佈,這三位在雅達利ST版的遊戲封面上誇下海口:"在《Rogue》中,每一次的遊戲體驗都是獨一無二的。"

二、Classic Roguelike(古典/本格Roguelike)

《Rogue》的橫空出世,激發了了無數愛好者、業內同仁對這款遊戲的研究熱窮。隨着研究的逐漸深入,許多人便開始嘗試製作自己心目中的《Rogue》改版。這些製作者和愛好者們經常會在Usenet上討論。1993年前後,Usenet上的討論者開始將這類遊戲稱爲Roguelike,也就是“類Rogue遊戲”。

爲了與現代概念的Roguelike做區分,我將早期設計理念的Roguelike稱爲Classic Roguelike(古典/本格Roguelike),Classic Roguelike可以視爲RPG類型遊戲下的的一個子類型。

三、《柏林詮釋》

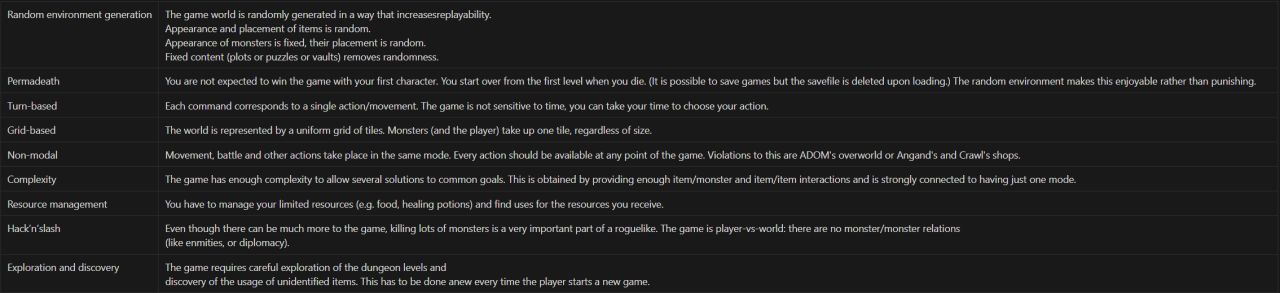

在2008年召開的國際Roguelike開發會議上,衆多(其實只有幾個)的Roguelike開發者與愛好者共同制定了《柏林詮釋》,規定了Roguelike遊戲需要具備如下的重要元素:

高位標準:

High value factors

① 隨機生成地圖:遊戲地圖以增加可玩性的方式隨機生成。物品和外觀的放置都是隨機的,怪物的外觀是固定的但它們的位置是隨機的,固定內容(劇情、解密或寶藏)消除了隨機性。

② 永久死亡:如果玩家操控的角色死亡,玩家便只能重新開啓新的一局,這會讓遊戲重新生成一套全新的關卡,並且從頭開始。遊戲也可以擁有存檔系統,但是當玩家讀檔時,這個存檔便會被刪除,換言之,存檔只用於暫停遊戲。

③ 回合制:每個指令對應一次行動。玩家可以花任意長的時間來決定動作。

④ 基於網格:世界由大小一致的方格組成。怪物和玩家無論大小都佔一格。

⑤ 非模態:移動、戰鬥以及其他操作都在同一模式下進行,所有操作在任意時刻都可以進行。

⑥ 複雜性:遊戲系統應該足夠複雜,允許玩家以多種方式完成一個目標。

⑦ 資源管理:玩家必須管理好有限的資源才能生存下來。

⑧ 砍殺:砍殺玩法(hack and slash)是Roguelike的重要內容,也就是說,遊戲的主要目的就是殺死大量怪物。

⑨ 探索和發現:遊戲要求玩家仔細探索地圖,並且自己鑑定探索中收集到的各種不明物體的用途。每次開始新遊戲時都必須重新探索。

低位標準:

Low value factors

① 隨機生成地圖:遊戲地圖以增加可玩性的方式隨機生成。物品和外觀的放置都是隨機的,怪物的外觀是固定的但它們的位置是隨機的,固定內容(劇情、解密或寶藏)消除了隨機性。

② 怪物與玩家類似:適用於玩家的機制同樣適用於怪物,怪物和玩家一樣擁有自己的庫存、裝備,且可以使用道具、施放技能等。

③ 戰術挑戰性:玩家必須先了解戰術,才能取得重大進展,早期的遊戲理解不足以讓玩家在遊戲後期取勝。遊戲的重點在於戰術挑戰,而非全局戰略或謎題。

④ ASCII顯示:採用Roguelike的傳統顯示方式,即用ASCII字符來表示平鋪的世界。

⑤ 地牢:包含地牢風格的地圖,例如由房間與走廊組成的樓層。

⑥ 數值:使用數值來描述角色的面板屬性,並且將這些數值直接顯示出來。

四、辯證看待《柏林詮釋》

需要注意的是《柏林詮釋》本身並不具備任何權威性,它只是由8名到場的會議參會者制定的。從制定之初,《柏林詮釋》就飽含着一羣遊戲死忠對於《Rogue》的執着。《柏林詮釋》的最後也附上了“免責聲明”:全符合不等於是Roguelike,不符合不等於不是Roguelike,等於承認這根本不是一個判斷標準,只能算一個指導精神。

2008年首屆國際Roguelike開發大會與會人員名單

《柏林詮釋》給Roguelike遊戲賦予精準且及其嚴謹的解釋,規定了Roguelike遊戲的充分條件。在“柏林詮釋”發佈五年後,一位名叫Darren Grey的評論者發佈了《Screw the Berlin Interpretation!》一文,表達對“柏林詮釋”的極度不認同。

“用故事是否發生在地牢,或遊戲畫面是否是字符來定義一個遊戲類型簡直是荒謬至極。”

“遊戲在不停地進步,RPG也曾採用像素畫面,但沒有人說像素畫面是RPG的特徵。”

回合制、網格化地圖、ASCII字符地圖等遊戲元素帶有深刻的時代烙印。隨着機器性能的發展和開發工具的多樣化,回合制和網格化地圖已經不再是Roguelike的必選項,並且它們對Roguelike的本質,對這一品類的核心樂趣,不具備足夠的貢獻度。

但《柏林詮釋》也不是毫無參考價值,取其精華可以濃縮爲三大核心要素構成了現代Roguelike的基本要素,在後世的許多遊戲中被真正的被繼承了下來:

隨機生成遊戲內容(Procedural Generation)

永久死亡(Permadeath)

資源管理(Resource Management)

這三大要素對後世的許多遊戲產生深遠的影響:ARPG的巔峯作品《暗黑破壞神》便是其中之一,其主設計師Condor David Brevik曾在採訪中回憶開發《暗黑破壞神》時的心路歷程:

“當時的思路就是改造傳統的Roguelike遊戲,賦予它新的界面,創造它的現代版。”

五、隨機生成遊戲內容(Procedural Generation)

Roguelike遊戲所具備的很重要的一大特徵便是隨機性,玩家在遊玩過程中能夠直觀感受到這一遊戲品類所帶來的不確定性和未知體驗。其隨機內容大致上可以分爲三類:地圖隨機、怪物隨機、資源隨機,而這三個要素均被包含在遊戲的關卡內,因此Roguelike遊戲的隨機性也就是其關卡內容的隨機。

在當代Roguelike設計理念下的隨機是一種可控式隨機,這種可控性不僅體現在遊戲設計師的地圖設計中,也體現在玩家的局內成長。

5.2 隨機地圖的兩大類別

地圖是關卡的載體,玩家在關卡中的任何操作都發生在關卡的地圖之內。Roguelike遊戲的隨機性直接體現在了其地圖的隨機生成,也可以說是場景的隨機生成,玩家的每一局遊戲都是一次不一樣的旅程。Roguelike遊戲的地圖大致分爲兩類:地牢探索式地圖(圖)和線性爬塔式地圖(樹)。

地牢探索式地圖

在柏林詮釋意義上的Roguelike遊戲,必須包含地牢,也就是地下城,關卡由一個個房間構成,地牢探索便是Roguelike最初的形狀。從《以撒的結合》的俯視角射擊,到《Noita》的2D平臺跳躍射擊,再到《節奏地牢》音樂節奏,都是Roguelike對地牢探索的創新與拓展。

地牢探索式地圖的最小單位都是預先生成的房間或者區域,然後按照一定的規則和順序將它們聯通,使其具有一定的合理性。這種地圖通常是可以達成全圖探索的,玩家可自由的往返相鄰的房間或區域來獲得更多的資源從而獲得更大程度上的成長,玩家在地牢中往往能感受對於未知區域的探索感。

線性爬塔式地圖

線性爬塔式地圖與地牢探索式地圖不同的地方在於,遊戲流程中經歷的關卡是逐步推進的,儘管有分岔路供玩家選擇前進方向,但玩家通關所走過的路線必定是單一沒有分叉的,也就是說玩家對於下一房間的選擇是不可逆的。這類遊戲的典型代表爲DBG(卡牌構築類)遊戲《殺戮尖塔》,《殺戮尖塔》將“塔”這一概念貫穿整個關卡地圖,玩家的通關歷程被定義爲“爬塔”,能夠直觀的體現出遊戲關卡推進的線性感。

這種線性爬塔式地圖,相較於地牢探索,基本完全捨棄了“探索”這一玩法屬性,使得玩家更加專注於遊戲本身的核心戰鬥,也就是說玩法線性推進類隨機還能大大提高局內策略性。關卡整體的地圖概念被大大弱化,原本二維或者三維的“地圖”載體,變成了一維且單向。玩家的遊戲流程被放在了這一個一維單向的路徑裏,這也讓玩家在遊戲中更能感受到持續不斷的進步感和通過一關進入下一關的持續推進感。

5.3 怪物隨機中的關卡閾值----預置式隨機

Roguelike遊戲裏的怪物的預置式隨機,主要體現在刷怪器的關卡閾值上。刷怪器設置了怪物的刷新種類、刷新數量、刷新頻率等等,具體而言會根據遊戲類型有所區分,但幾乎任何Roguelike遊戲的刷怪器都會有關卡閾值的設定。

關卡閾值是設計師爲了解決滿足Roguelike遊戲的地圖關卡隨機性,同時保護玩家的遊玩體驗的折中方案。關卡閾值通過設立數值區間來確保遊戲的整體難度,市面上的大部分Roguelike遊戲都以關卡來作爲劃分遊玩階段(前中後期)的依據,這就可以方便的爲各個階段設置獨立的閾值。隨着流程的推進,閾值下限不斷的提高,整體的難度增加。

在古典Roguelike遊戲中,雖然存在閾值,但並不會做出嚴格的劃分,這便使得整體難度無法形成一個循序漸進的曲線,這也就是爲什麼古典Roguelike有着極高的上手門檻。

前段時間許多遊戲都出現了隨機MOD,直觀的反應出將關卡閾值減弱或消除的後果,雖然有着極高的直播節目效果,但是這種觀賞性往往是基於主播的受挫與戲劇性的死亡。可以說基本沒有玩家會長期將隨機MOD加入日常遊玩之中,沒有人會想在新手村遇見遊戲後期的Boss,間接體現出了關卡閾值的重要性。

六、永久死亡(Permadeath)

Roguelike的永久死亡機制反作用於其隨機內容,沒有了永久死亡,隨機內容便失去了意義。倘若玩家在死亡後可以回到之前的存檔點,該局遊戲的進度沒有丟失,想必幾乎所有人都不會捨棄進度,繼續使用該局已經獲取的資源戰鬥,直到通關。如此,玩家便無法體驗到當前這一套戰鬥組合之外的千千萬萬有意思的組合,失去了Roguelike遊戲帶給人的最大的樂趣。

永久死亡的機制是對一般遊戲存檔機制的突破與創新。目前普遍的存檔操作是在遊玩的任何時刻(部分遊戲是在某一關鍵結點:任務結束開始前、進入關卡前、打敗關鍵敵人後和重要劇情演出前後)都可進行的。不同於Roguelike遊戲,這些存檔都是可供玩家在死亡後再次進入的,而Roguelike遊戲中的存檔,只作用於尚未死亡的情況,一旦玩家死亡,未死亡之前的存檔會被刪除,便只能重新開始遊戲。

毫無疑問永久死亡會使玩家在遊戲進程中的每一個決策都變得更加慎重,對於每一個細節都更加謹慎。隨着關卡的不斷推進,玩家在戰鬥中的體驗感受也會越來越緊張刺激。永久死亡機制也意味着玩家一旦在一局遊戲中死亡,便會從頭開始,該局遊戲不會對後續的遊戲產生任何影響(除了對於玩家自身操作水平的影響)。這樣的高死亡懲罰導致這一類遊戲在玩家羣體中顯得十分硬核,對玩家的熟練程度和操作水平有着極高的要求,於是Roguelike便衍生出了其子類——Roguelite。

6.1 局外成長

沒人會希望角色死亡後損失掉一切數據道具,但永久死亡可是 Roguelike 的根本所在。開發者意識到他們可以通過一些折中的手段(局外成長)來保留Roguelike的精髓,但給予玩家更多的努力方向。

2013年的《盜賊遺產》在宣發時,第一次引入了Roguelite的概念,lite一詞本身就帶有“輕度”的含義。由於極高的遊玩門檻和時長消耗,古典Roguelike終歸是小衆的,但是Roguelite的出現將這一小衆品類推向了大衆的視野。Roguelite大大降低了遊玩門檻,雖然任然保留永久死亡這一要素,但是Roguelite將玩家的死亡變成了遊戲的局外成長,鼓勵玩家重複進行遊戲

準確的說,所有跳脫出《柏林詮釋》這個嚴格框架的Roguelike遊戲都稱爲Roguelite,我們所熟知的《以撒的結合》、《殺戮尖塔》、《小丑牌》、《Hades》、《FTL》、《死亡細胞》、《Noita》、《挺進地牢》都屬於Roguelite,也就是說所有帶有局外要素的Roguelike都是Roguelite。

Roguelite遊戲以Roguelike作爲基礎,拓寬了遊戲的成長邊界,增加了“局外成長”這樣一個分支。局外成長爲玩家的每一次死亡賦予了意義,玩家的每一局遊戲經歷都能帶來遊戲中實質性的影響。

Roguelike遊戲中的每一局,其難度都是不變的,Roguelite在引入局外成長的機制後,徹底改變了這種局面。其遊戲難度不再是一成不變,而是會隨着玩家遊玩的過程不斷降低,玩家在每局遊戲後都能得到或多或少的成長,遊戲難度也會因爲這些成長而降低。

6.2 現代概念中的Roguelite

上述的Roguelite遊戲憑藉其較低遊戲門檻獲得了巨大粉絲羣體,在玩家社區中逐漸取代了Classic Roguelike的正統地位,這也就是爲什麼我們現在說起Roguelike,第一個想到的並非古典Roguelike五巨頭,而是上述的Roguelite。

五大Classic Roguelike

現代Roguelike也逐漸衍生除了其子類Roguelite(按照上文的說法應該是Roguelite-lite)。同樣擁有局外成長要素,二者之間到底有什麼不同?

Roguelike代表作《以撒的結合》、《殺戮尖塔》、《挺進地牢》的局外成長是道具/卡牌的解鎖,我們在解鎖新的道具之後不會在進入遊戲立刻獲得該道具的效果,而是需要在探索中嘗試獲取。

Roguelike的局外成長準確的說是局外解鎖,不同角色/武器的差異性是被允許的,但是同一角色/武器初始性能不會因爲道具解鎖產生直接的數值變化。

Roguelite代表作《Hades》《暖雪》除了新武器的解鎖,還擁有直接可視的局外數值成長:比如自身的血量、獲得某種祝福的概率提升。

Roguelite具有直接體現在同一角色初始性能變化上(沒有道具、卡牌、物品、武器、飾品爲中間媒介)的局外成長要素。

七、資源管理(Resource Management)

資源管理這個概念的敘述過於寬泛,資源管理幾乎遍佈所有類型的遊戲:動作遊戲有其動作資源的管理、建造遊戲有其建築資源的管理,而在Roguelike中資源管理系統是決策對應的線索。遊戲用資源對玩家的選項淺度量化,把決策的一部分引導到資源管理上,便於玩家從中學習。一般意義上,雖然有隨機因素的干擾,玩家消耗資源越多的地方,在這上面得到的幫助也越大;在玩家失敗並接受刪檔懲罰的時候,可以從資源的角度分析失敗的原因,從而在下次重來時重新配置資源分配。

資源管理玩法,最怕出現的情況之一,是由於系統的簡單化,讓全局最優解可以很容易通過數值意義上迭代來逼近;而在Roguelike這裏,隨機生成的遊戲內容恰好一定程度隱藏了全局最優解,幫助達到了延長遊戲可重玩性的目的。

7.1 永久成長要素和構築性玩法----可控隨機性

Roguelike遊戲遊戲的核心目的應該是通過每一局遊戲中的隨機性讓玩家能夠自發的圍繞逐漸上升的關卡起點進行循環,不斷開啓新一局遊戲。在遊戲開始前,玩家所需要面對的問題集和擁有的策略集是不確定的;在開始遊戲之後,玩家需要根據遊戲過程中獲得的有限資源和在一個有限的時間段裏面對的問題集,構建自己的臨時Build。

角色的"Build"是讓某種玩法得到最大發揮的一組狀態點的分配和/或角色攜帶的裝備。它只適用於不能最大化所有屬性的遊戲,或者是固定在某個特定等級。

隨機性設計的優秀與否決定Roguelike遊戲是否合格的下限,確保了遊戲可玩性模式的良好運作,那麼在此基礎上永久成長要素和構築性玩法,便是決定了這款遊戲上限的關鍵,這部分設計直接影響玩家圍繞關卡起點進行循環的驅動力。

決定遊戲勝負導向的應該是玩家的技巧而不是隨機性。

設計師需要通過各種方式對遊戲的隨機性進行控制,探索以何種方式在遊戲的進程中表現出隨機性,讓玩家在重複遊玩積累的經驗有所作用,並可以使用這些經驗來挑戰遊戲的隨機性,從而獲得預期中的遊戲體驗。

隨機性頻繁出現但是影響較小。

重複遊玩的經驗可以減弱隨機性的影響。

允許玩家自己選擇設置風險發生的概率。

《以撒的結合》就是很好的例子,其中最顯著的就是天使房的開啓概率,除了常規的概率開啓,玩家還可通過獻祭、獲取某種道具、殺死店主/乞丐、無傷等操作來提高這一概率,減小隨機性的影響,玩家可以自己選擇開啓的概率。

八、Roguelike的缺陷

8.1 隨機要素引起的決策困難、永久死亡帶來的挫敗感

Roguelike的決策收益於與當下的遊戲狀態緊密相連,而引入隨機元素製造非線性體驗的結果,是玩家的可以得到的選擇極難達成全局最優。所有的永久死亡+隨機因素在決策層面產生的影響,強迫玩家就必須接受“非最優”的選擇,接受當下的局部最優解。

然而對於缺乏經驗的玩家來說,如果在遊戲中缺少前後的連接和顯性的提示時,會很難分辨遊戲的決策優劣的。因此,在Roguelike遊戲的高懲罰到來之時 ,他會傾向歸因爲“是這遊戲沒教會我,我才失敗的”,而不是“我之前有幾個決策做的不對,我才失敗的”。這樣的決策系統,即使玩家失敗了,想要從頭再來,學習如何掌握這樣的遊戲,也會因爲隨機性缺少相關的線索而無從下手。

8.2 敘事隨機

大多數Roguelike具有非線性遊戲特點,導致敘事內容很難形成連貫的節奏(設計師無法預判玩家會倒在哪裏),也使其很難具備單線性和多線性遊戲那樣容易的敘事和機制敘事自洽(Ludonarrative Consistence)能力。而一個遊戲的機制敘事自洽能力,從商業角度上能很大程度決定這個遊戲與競品相比的體驗差異,給玩家優先選擇的理由。

其實Roguelike遊戲們對這方面的關注度往往低於它們對核心玩法本身的打磨,但一旦打磨不成功便很難在同類中製造區分度,這也是許多打着Roguelike旗號本質換湯不換藥的原因。

《Hades》的商業成功給出了一個新的思路,它藉助希臘神話這一獨特的背景,構建起了一套邏輯自洽的任務關係網絡,這個網絡根據玩家在上一場戰鬥中抵達的區域形成敘事節奏。玩家在遊戲中的收集品可以解鎖更多敘事文本內容,開創式的將劇情文本作爲遊戲的局外成長獎勵給玩家。

玩家想要的並不非得是降低後續循環難度的屬性提升,敘事文本這類能夠明顯帶來成就感,但又不會影響難度的獎勵也可以作爲Roguelite的永久成長要素。

九、常見的疑難解惑

麻將、鬥地主、CS、DOTA類似的遊戲是Roguelike嗎?

上述遊戲的最多隻能沾上永久死亡這一要素,單看上述遊戲的隨機內容,幾乎完全不包括隨機生成的地圖,隨機的敵人也只能體現在操縱角色的玩家是隨機的,我們再從其他角度來說明一下。

麻將、鬥地主對於資源的管理過於隨機,玩家只能對完全隨機獲得的資源被迫的做出選擇,而完全無法反過來影響獲得某種資源的概率。你最後的Build是否強大,絕大部分取決於運氣,小部分取決於對資源的取捨。

而在MOBA遊戲中,對手未知的英雄選擇構成了敵人的隨機,但是一旦開始遊戲,在看到對手後我們的策略集就會確定下來,而我們的裝備也是自由可供選擇的,並無隨機可言。

《死亡細胞》是類銀河惡魔城嗎?

《死亡細胞》只是加入了類銀河惡魔城遊戲的某些元素,比如說類銀河城的鎖鑰設計(藤蔓、牧羊、傳送符文),而這些鎖鑰也成爲《死亡細胞》中關鍵的局外成長要素。

類銀河惡魔城和Roguelite天生就是矛盾的:類銀河惡魔城遊戲的地圖極具設計性和固定性,整體設計難度較高,這是隨機生成的地圖無法實現的,《死亡細胞》也鎖鑰也只是簡單的將某個分支放在某個關卡地圖中。

由於《死亡細胞》的成功,其設計理念影響了許多的遊戲,例如《星界戰士》,在未來或許會出現RogueVania(Roguelite+MetroidVania)這種新的Roguelike子品類。

《Minecraft》、《饑荒》、《泰拉瑞亞》類的沙盒生存遊戲是Roguelike嗎?

沙盒生存遊戲是一種遊戲類型,Roguelike是遊戲玩法的設計思路,類似於餃子和醋的關係。

不可否認的是沙盒生存這一遊戲類型的部分構成要素最接近Roguelike,有隨機生成遊戲內容和可控式隨機的資源管理(初始的資源獲取完全取決於環境,可以通過某種手段獲取想要得到的資源),主要問題出現在永久死亡這一要素上。

所以說,《Minecraft》的極限模式從某種意義上可以說是Roguelike玩法,同理《暗黑破壞神》的專家模式也是Roguelike玩法。

十、結語:“萬物皆可肉鴿”

總的來說,符合Roguelike定義的遊戲同時擁有永久死亡、隨機生成(可控式隨機)和資源管理(構築性)等要素,在一個外來的核心玩法(動作與戰鬥、採集與建造、策略、解謎等)的推動下,圍繞決策的風險和收益,大大延長了遊戲的可玩時間,並創造了獨特的遊戲體驗。

永久死亡:P社遊戲鐵人模式,騎砍的直麪人生,暗黑的專家模式等

隨機生成內容和資源管理的也有Minecraft、饑荒、泰拉瑞亞、無人深空等等遊戲的部分模式

Roguelike是遊戲玩法一種設計思路,而不能單獨作爲一種遊戲類型(AVG、RPG、ACT)。如果只提Roguelike,玩家可能會無法理解遊戲的具體內容,但是加上游戲類型(俯視角射擊,卡牌構築策略)就可以瞬間聯想到相關的遊戲。

越是對Roguelike底層設計概念進行挖掘,越是能感受到《以撒的結合》爲什麼是Roguelike遊戲的那一“絕頂”,我近期在嘗試對《以撒的結合》進行底層資源轉換的拆解,完成後會發布出來,大家可以期待一下。

碼字不易,希望大家可以多多點贊盒電。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com