短視頻的興起是一場頗具影響力的文化變革,它以獨特的形式和傳播效率,迅速改變了人們的生活方式、社交習慣和信息獲取方式。

短視頻爲忙碌的現代人提供了隨時隨地的輕鬆娛樂方式。

無論是等車、喫飯,還是睡前放鬆,人們都可以利用三兩分鐘時間刷幾條短視頻,迅速獲得心理滿足。

真正實現了“足不出戶,看遍人間百態”

短視頻也讓“草根”創作者有機會被更多人看到。許多普通人因此成爲“網紅”,實現自我價值。

對於大多數觀衆來說短視頻平臺通過分析你的喜好,持續推送你喜歡看的內容,這讓人不自覺沉浸其中。

於是很多人也開始沉迷於短視頻、短劇、短文

很容易進入信息繭房:

短視頻平臺會通過算法記錄用戶的點擊、觀看時長、互動行爲(點贊、評論、轉發等),精準預測你的喜好。例如:

如果你喜歡看旅行探店,平臺會不斷主動相關視頻,你可能會誤以爲“世界上的人都愛到處打卡”,但對其他社會話題一無所知。

如果你刷搞笑段子,平臺會認爲你偏愛輕鬆娛樂,所以你的界面可能幾乎看不到新聞、學術內容或深度討論。

這種私人定製雖然短期內讓人覺得“內容對胃口”,卻讓你忽略了你不感興趣的信息。

例如,社會熱點、文化多樣性或反映不同人羣的內容,逐漸地被“剔除”。你所接觸的世界被算法切割成一個一個個細小的“碎片”,最終形成了“信息繭房”。

興趣固化:永遠在刷“相同的內容”

你愛看美食短視頻,每天都會收到不同的餐廳探店或烹飪教程。時間久了,你會覺得“好喫的餐館多”“人人都在追求高品質生活”。

然而,你可能從未接觸過短視頻之外的內容,例如食品供應鏈的生態問題或餐飲業的發展問題、食材的生長問題。

愛刷健身視頻的朋友,平臺則不斷推薦健身訓練、減脂攻略。

他可能覺得“每個人都有完美的身材”,過度焦慮自己的健康狀況,開始根本不需要的過度訓練或飲食調理。

打開父母的短視頻賬號會發現,父母的都是養生保健,年輕人的都是娛樂,八卦、科普。

一家人坐在一起也沒有一個共同話題。

社會認知片面化,漠視“另一半世界”。

假設你關注某種政治觀點或特定的社會問題,平臺會不斷推薦相似觀點的視頻,讓你覺得“大家都和我想得一樣”。

實際上,另一種觀點可能完全被忽視了。

除此之外,你會更加堅定自己的認知,而對立觀點“不可理喻”。

這種現象在網絡輿論中尤爲明顯,導致羣體之間的對立更加尖銳。

短視頻帶來的知識碎片化現象,正讓許多人陷入一種“淺層認知”的迷局。

表面上看,每天刷成了百上千條內容,彷彿“知識爆棚”。

但實際上,這些碎片化的信息可能讓人停留在“知道”的層面,遠未達到真正“理解”和“掌握”的深度。

短視頻中的知識片段往往以簡單、快速、解讀的方式呈現:

一分鐘、歷史三十秒心理學、五個小技巧讓你成爲XX高手……這些內容確實能夠讓觀衆快速接觸一個新領域,但往往缺乏系統性和深度。

問題在於:這種快速獲取的信息就是“零食”,只滿足了短暫的好奇心,而缺乏長效的營養積累。

你可能會刷到一個“戰爭歷史事件一分鐘講解”,覺得自己瞭解了整個事件的來龍去脈。

實際上,它可能省略了關鍵背景、複雜的因果關係,甚至只呈現了片面觀點。

你看到一個“10秒心理測試”並開始對號入座,以爲自己掌握了心理學的精髓,但真正面對複雜的心理問題時,你卻無從下手。

知道是信息的簡單接受,而並不能將其內化爲自己的認知體系。

短視頻給人一種“收穫很多”的錯覺,但這些信息大多隻是“浮於表面”,沒有經過深度加工或反思,無法轉化爲實際的能力或智慧。

參與感虛高:刷完一個視頻,你在評論區爭論、表達觀點,可能會覺得自己“有見地”,但實際上你的“觀點”很可能來自視頻裏的隻言片語,甚至不是原創想法。

錯知錯覺:一天刷了上千條短視頻,大腦中充滿了大量碎片化信息,但如果別人讓你詳細解釋某個話題,你可能連條理語音的句子都組織不出來。

當碎片化信息大量充斥時,我們很容易陷入一種“我懂了”的狀態,甚至連自己都被這種假象欺騙。

“僞深度”:在一些社會熱點或複雜的觀點下,很多人只靠刷視頻獲取片面的結論,就在評論區爭論不休,以爲自己見多識廣。

表面化思維:面對複雜問題時,無法深入分析,只能用簡單的標籤化語言應對。這不僅限制了認知深度,還容易產生偏見。

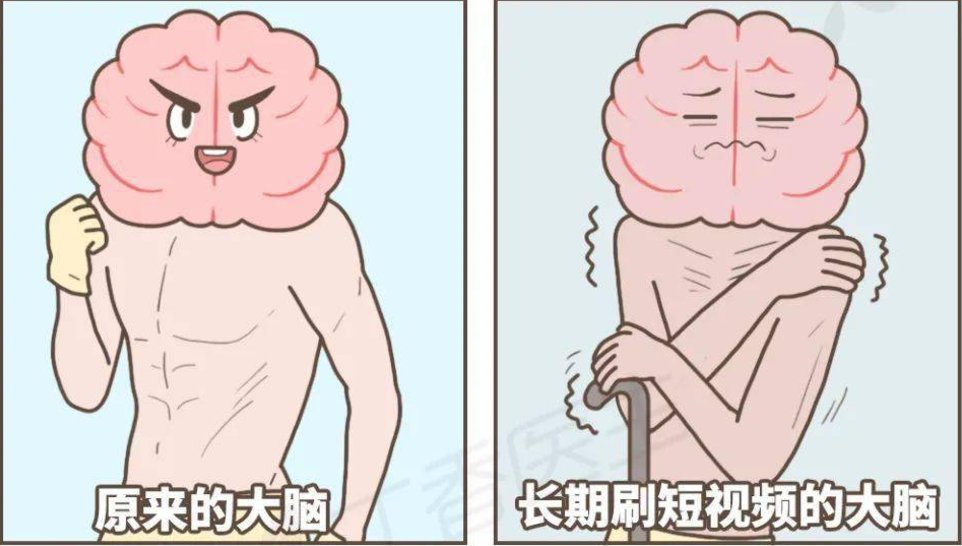

短視頻讓人越來越習慣沒有耐性

短視頻平臺追求快速吸引用戶注意力的特性,正在潛移默化徹底改變我們的思維模式,使我們更加依賴簡單刺激的內容,而對深度思考和複雜信息逐漸失去興趣。

短視頻利用人類大腦來即時滿足的設計內容:

大腦會收到短暫的快樂刺激(多巴胺釋放)。

這種瞬間的快感讓人慾罷不能,不斷滑動,期待下一段視頻的滿足。

時間久了,大腦習慣了這種“快速輸入-快速返回”的模式,對需要投入時間、精力的深度信息感到厭煩。

短時注意力被無限強化,耐心和注意力被逐步總結。

內容的選擇標準變成了“不是足夠吸引人”,而不是“不是有深度或價值”。

短視頻平臺爲了讓用戶停留更多時間,鼓勵那些能夠快速調節情緒的視頻,比如搞笑段子、驚心動魄的故事、明星八卦或激烈爭論。

這些內容容易波動人心,但缺乏思維挑戰,讓觀衆習慣了簡單直接的“情緒快感”,但卻對以邏輯性、複雜性爲主的內容逐漸失去興趣。

標題還不夠刺激?直接划走

視頻超過3分鐘?太長了,看不下去!

需要分析和推理的內容?太累了,換一個輕鬆的!

“感官至上”的傾向讓人慢慢地只關注表面的刺激,而忽略這種更核心的意義。

最危險的一點,讓人極度情緒化。

法國工人古斯塔夫·勒龐在《烏合之衆》 》中揭示的羣體心理特徵,羣體只會幹兩種事:錦上添花或落井下石。

而羣體的特徵有三個:智力下降、自信心爆棚、極端情緒而網絡非常容易形成羣體的,有句話叫“線下我唯唯諾諾,線上我重拳出擊”,這就是羣體的特徵之一。

短視頻本身傳遞的多是高度簡化的信息,缺乏背景、深度和多維度的分析,使得羣體在熱點事件中只能做出基於情緒的快速反應,而不是理性判斷。

羣體中每個人的個性被引導,責任感也被淡化,導致個體敢於在網絡上表達平時不敢說的話,甚至是極端的立場。

羣體的情緒傳播非常快,往往不是過度吹捧,就是猛烈批評。

熱點事件一旦爆發,羣體要麼在評論區“瘋狂點贊支持”,要麼在輿論場“集體圍攻”。

情緒越極端,傳播越快速,導致理性分析變得“不受歡迎”。

算法更傾向於推薦那些能夠激發強烈情緒的視頻。

比如憤怒、興奮或悲傷的內容,因爲這類內容更容易吸引注意力,增加用戶停留時間。

例如:一條關於非公事件的視頻,出現的信息不完整,也可能迅速獲得大量傳播,因爲它能激起用戶的憤怒。

一條視頻的評論區,很容易變成“情緒宣泄場”。

當大多數人表達相似的觀點時,其他個體會更傾向於追風,堅持獨立的個體被孤立。

當一個觀點被點贊數加持,即使出現邏輯性薄弱,其他人也趨向認同。

反對者若敢發聲,經常會被集體攻擊。

反覆的過程讓人們的情緒一直處於波動狀態,但對事件的本質卻無法深入瞭解。

羣體中的人們爲了獲得認同,普遍願意拋棄獨立思考。點贊、轉發、評論都是尋求歸屬感的一種表現,而不是爲了理性爭論。

短視頻讓人們更容易陷入“羣體式非理性”。

某視頻帶貨產品因“萬人推薦”爆火,許多人跟風購買,但事後發現本人並不需要。

某網紅被羣體捧上神壇,一旦負面消息曝光,又迅速被羣體“拉下馬”。

我是分界線

事實上,短視頻本身並不是“原罪”,它是工具。

關鍵在於我們如何與之相處,如何主動掌控信息消費的方式和節奏。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com