在剛剛過去的 CES 消費電子展上,大家的目光都被老黃掏出來的王炸 RTX 50 系顯卡所吸引,但其實在沒啥人關注的角落,英特爾放出了他們之前憋的大招——Intel 18A 製程芯片。

因爲 18A 製程相當於 1.8nm 級別的芯片製造技術,如果它能順利在 2025 年投產的話,那麼也就意味着,英特爾終於在先進製程這塊可以跟臺積電的 3nm 和 2nm 工藝掰掰手腕了。

對於英特爾這一重要的自救成果,託尼發現不少網友都在爲它的推動者感到可惜:

“ 基辛格,這是你的 18A ! ”

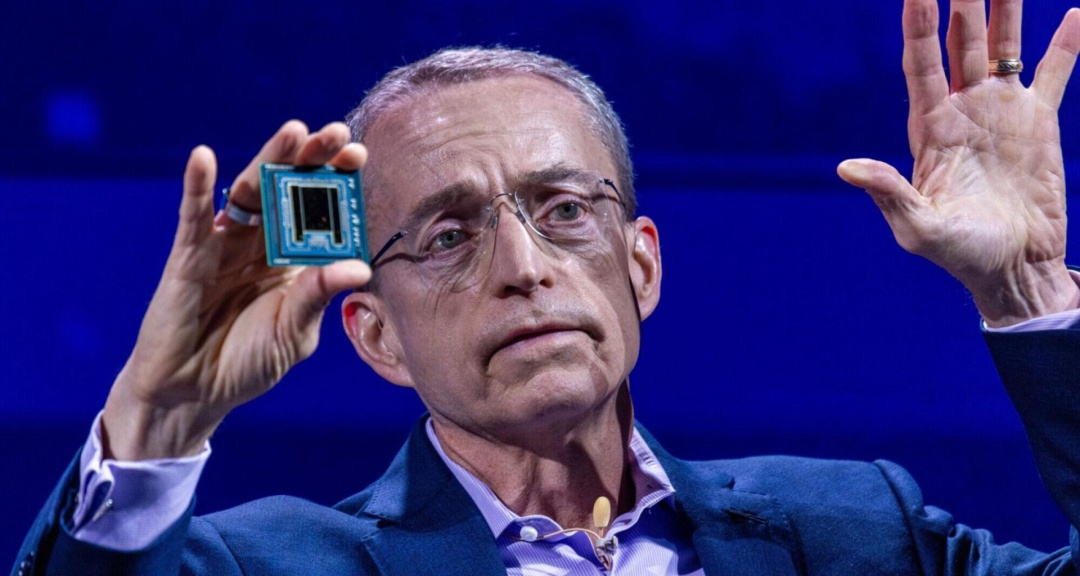

是這樣的,上一任 CEO 帕特 · 基辛格爲了搶救英特爾、追趕臺積電,在任期間搞了個 4 年 5 節點的計劃,打算加大投入,用更快的速度去推進先進製程落地,其中 18A 製程的節點原本預計是 2024 年完成。

但。。。就在快出成果的時候,基辛格被董事會給 “ 架 ” 下去了——人是 2024 年 12 月 2 日離職的, 18A 芯片是在 2025 年 1 月 7 日亮相的。

那爲什麼基辛格會在就差臨門一腳的時候突然離職呢?

原因很簡單,就是董事會覺得他的拯救英特爾計劃見效不夠快。

並且他在任的這三年多時間,英特爾走完了裁員、賣大樓、削減預算三件套,市值也跌去了約 1500 億美元,直接跌出了一個 OpenAI 的估值。

資料來源:linkedin▼

對此, CNBC 的評論員更是銳評道:“ 基辛格是史上摧毀市值最多的CEO。 ”( “TheCEO who destroyed most market values in thehistory” )

CNBC 節目截圖▼

也因爲這樣,很多人把英特爾今天的困境這口鍋直接扣在基辛格的頭上。

圖源:VMware 官網▼

具體怎麼回事呢?託尼今天就來跟差友們好好嘮嘮。

數據截止日期:2025.01.16▼

而造成這一切的原因呢,跟他們的芯片製造業務有很大關係,因爲英子過去確實在這塊虧麻了。

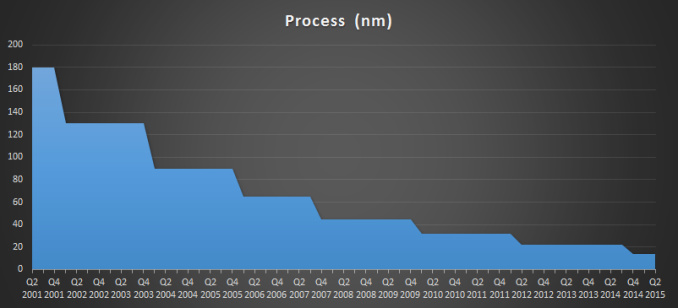

並且一鏟子挖下去,你還會發現,那就是在 2014 年到 2019 年,這 5 年時間裏,英特爾的製程工藝一直在 14nm+++ 。

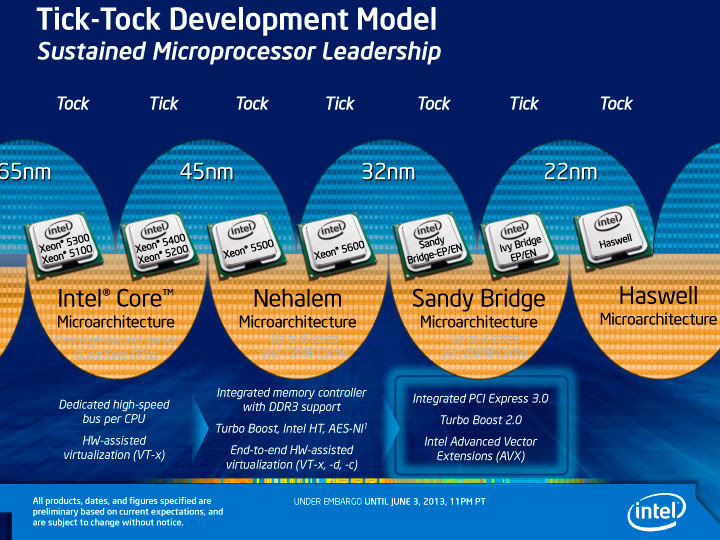

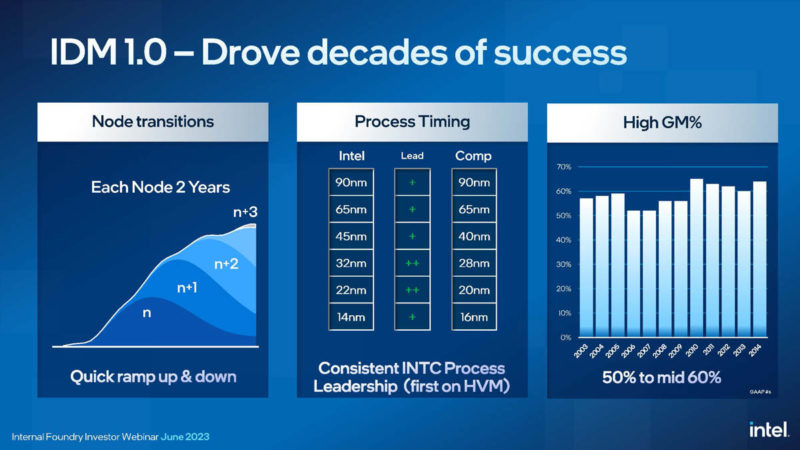

現在回看英特爾失去的這五年,製造工藝的進展緩慢,直接讓前輩們打下基礎的 “Tick Tock” 戰略徹底落空。

簡單來說,這個戰略是英特爾在 2005 年提出的,目的鞏固他們在處理器行業的統治地位。其中 TicK 指的是升級製程工藝,而 Tock 則是改進架構,兩者交替進行,就像人走路一樣,先邁一隻腳,再邁另一隻腳。

對於當時英特爾這種龐然大物來說,這是很合理的選擇,可以保證正常的產品迭代和技術創新。

但問題就出在這了,在 14nm 出來後,英特爾負責工藝升級的那一隻腳邁不開了,變成了拖着一條腿走路,而且這一走就走了五年時間。

這打破了他們以往 2 到 3 年完成工藝升級的節奏,也不符合之前戈登 · 摩爾( 英特爾創始人之一 )提出的經典摩爾定律——集成電路上可容納的晶體管數目,每隔約兩年便會增加一倍。

當我們把目光鎖定到英特爾當時的 CEO 布萊恩 · 科再奇時,發現這口大鍋扣在他的頭上,其實一點毛病沒有。

他在位時,芯片製造業務沒啥進展,還犯了一個致命的決策錯誤——沒有選擇 EUV 光刻技術作爲芯片製造的主要路線。基辛格後來表示,英特爾當時站錯了隊,至少應該有個並行的 EUV 戰略纔對。

咱們現在都知道, EUV 技術是高製程芯片工藝的版本答案,那爲什麼當時的英特爾 CEO 科再奇會看不到這點呢?

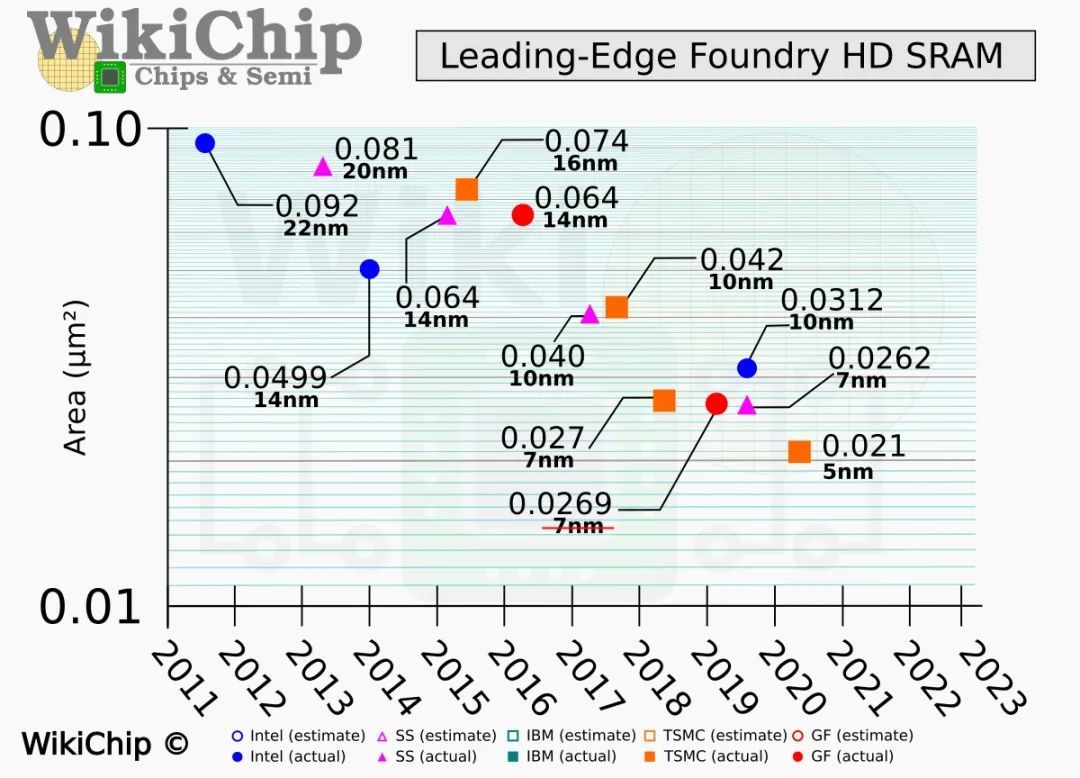

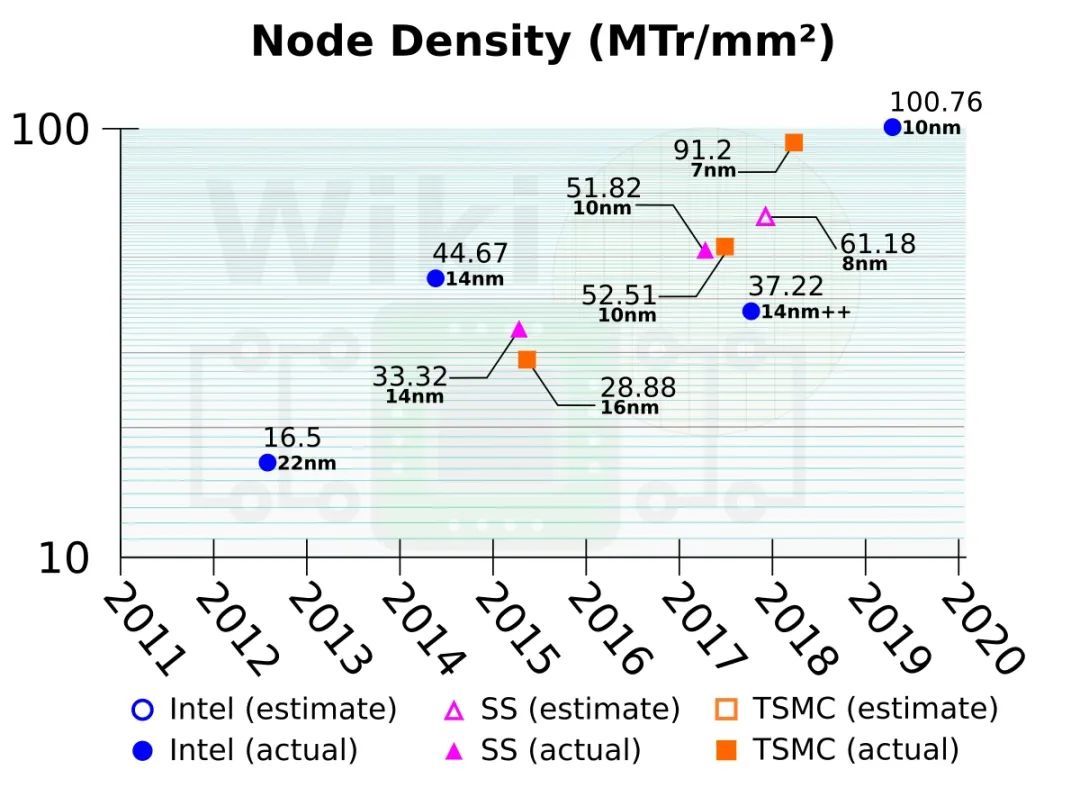

並且當時英子的多重曝光技術確實在晶體管密度上強於對手,比如他們的 14nm(晶體管密度 44.67MTr/mm ² )能對標三星的 10nm( 51.82MTr/mm ² ), 10nm(晶體管密度 100.76MTr/mm ² )能對標臺積電的 7nm( 91.2MTr/mm ² )。

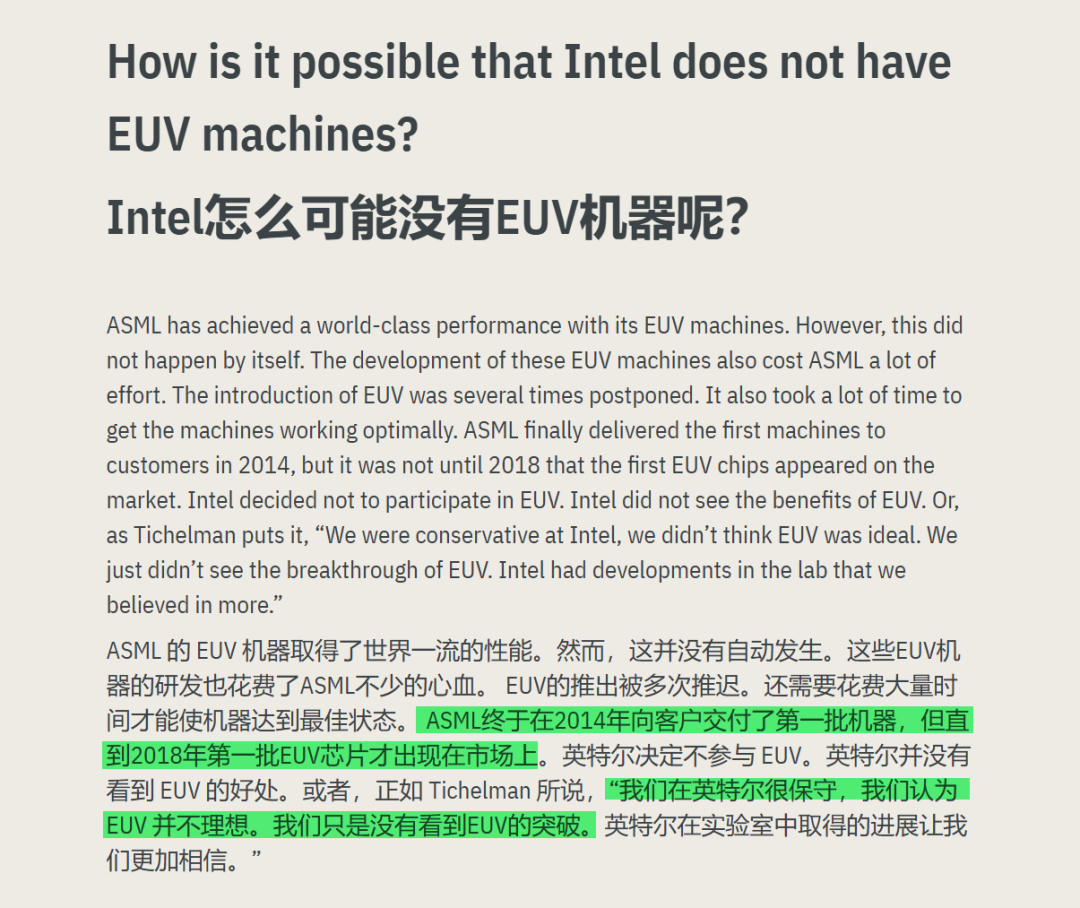

另一方面是,英特爾作爲 ASML 的股東,從 2016 年起就開始減持其股份。因爲按照之前英特爾副總裁的說法, ASML 的第一批 EUV 機器在 2014 年就交付了,但直到 2018 年首批 EUV 芯片纔開賣,這種情況讓英特爾內部對 EUV 的前景存疑。

當時 techzine 對英特爾副總裁Maurits Tichelman 的採訪節選▼

英特爾採購的 High NA EUV 光刻機▼

此外,英特爾在芯片製造上還踩了其他雷,比如他們對於 10nm 的標準定義過高( 晶體管密度甚至比臺積電 7nm 高 ),導致前期良率一直起不來,不敢貿然投產上市。而臺積電這邊小步快跑,產品的迭代速度得到保障。

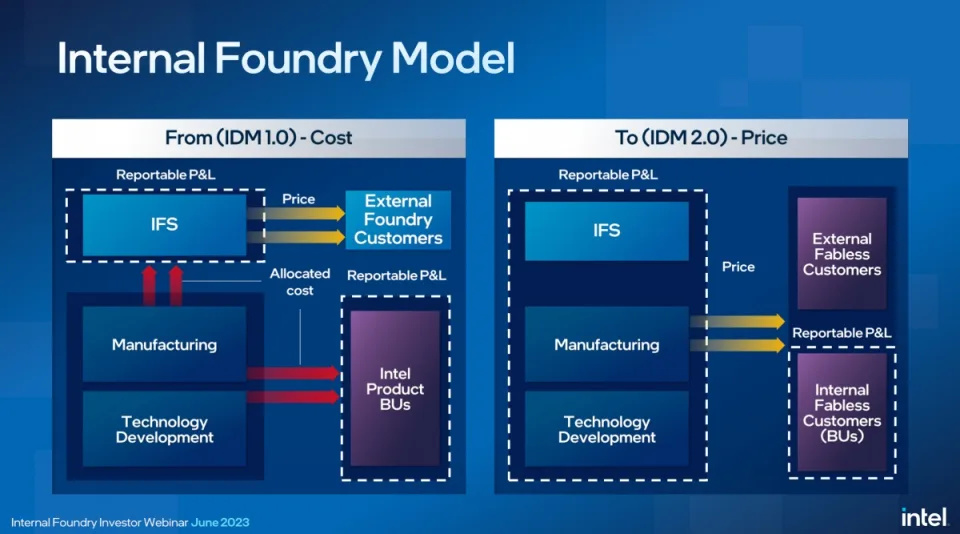

再比如,英特爾一直堅持 IDM 戰略,雖然能自主把控芯片從設計到生成製造的全流程,但也需要英特爾獨自承擔先進製程的研發成本,並且隨着製程的不斷推進,研發成本也會水漲船高。

即便英子家大業大,也總會有它繃不住的那一天。

相比之下,臺積電背後有蘋果、高通、英偉達、 AMD 等大客戶的支持,光是蘋果一家就能喫下大部分的先進產能,並且產能大了之後,對於工藝的改進有很大幫助。

圖源極客網▼

英特爾前面這些問題,我覺得算是客觀存在的,換個人來不一定能做得比科再奇更好,但其他方面。。。一定不會做得比他更差。

他在位期間,把英特爾的手機芯片業務給砍了,這我們不難理解,玩不轉的業務砍掉,及時止損很正常。

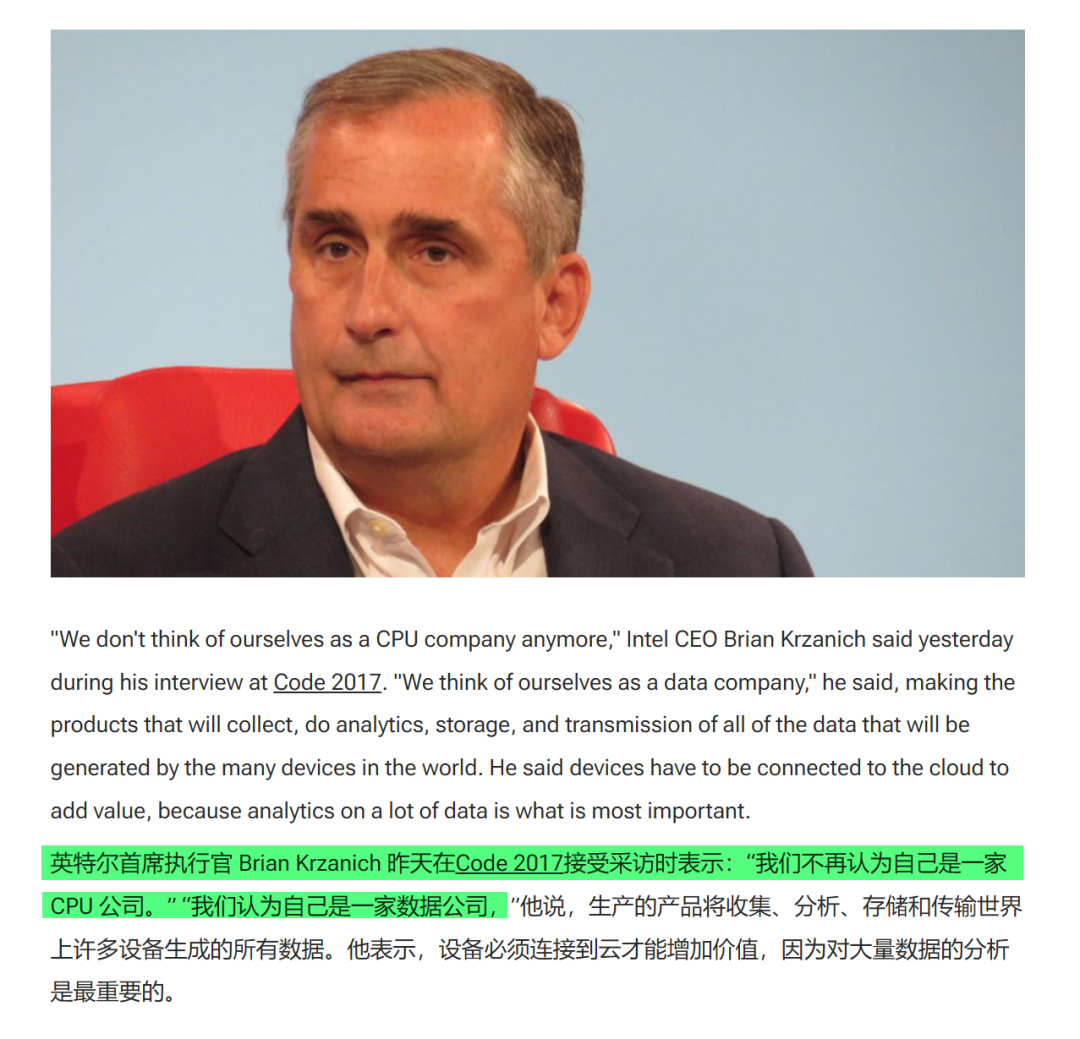

但問題是他一邊戰略收縮,一邊又在盲目擴張——在 2017 年的時候,牢科通過媒體向外界宣稱,英特爾不再是 CPU 公司,而是數據公司。

資料來源:PCMAG▼

接着他又表示,在人工智能、商用無人機、自動駕駛等領域,英特爾都會發揮重要作用。

於是英特爾就開始買買買, 2015 年買了 ASIC 芯片廠商( Altera ), 2016 年買了 AI 初創企業( Nervana Sytsems )、視覺處理芯片企業( Movidius )等等, 2017 年還斥重金買了以色列的自動駕駛公司( Mobileye )。

雖然牢科的這些佈局都有前瞻性,但多線作戰帶來的目標反覆搖擺、資源分散、決策緩慢等問題,也導致了多個項目的失敗,比如 Nervana AI 芯片、 Xeon Phi 超算加速卡等。

無論是 AI 還是 GPU 市場,英子也都被老黃一手建立起來的 CUDA 生態打得找不着北。與此同時, AMD 那邊也得到了喘息的機會——蘇媽上任後的力挽狂瀾,把 AMD 從瀕死邊緣給救了回來。

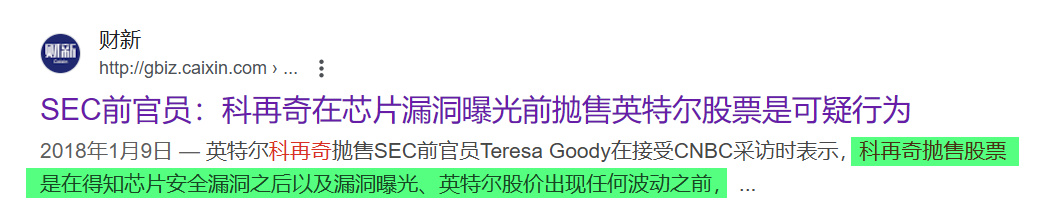

但在對手一個勁地往前衝時,牢科這邊卻花錢在內部推行多元化計劃,玩起了政治正確。在芯片被爆存在漏洞之前,他又化身炒股仙人,拋售了手裏頭 2400 萬刀的股票。

資料來源:財新▼

後來接手科再奇這個爛攤子的鮑勃( Bob Swan ),他是財務出身,一切都向錢看,雖然在他任內實現了 753 億美元的營收新高點( 2020 年 ),但也錯失了一些機會。比如砍掉 5G 通信業務,拒絕投資 Open AI ,跟現在的 AI 巨頭失之交臂。

經過前幾任的折騰後,英特爾這顆巨雷的爆炸是遲早的事,基辛格接手時剛好炸在他手上。所以前面美媒評論員把鍋全扣在老爺子頭上,我覺得有失偏頗。

因爲他是真想要重振英特爾的昔日輝煌——畢竟老爺子 18 歲進大廠,在英特爾一干就是 30 年,還被創始人格魯夫、諾伊斯、摩爾指導過工作,可以說是見證了英特爾最輝煌的時期。

只不過嘛。。。他給英特爾開的藥方,不僅猛,而且見效慢、費用高,所以纔會被董事會 “ 架 ” 下去。

一是推行 IDM 2.0 計劃,加大芯片製造的投入,開放代工業務,以攤薄研發成本;二是在 AI 領域推出 Gaudi 3 AI 芯片,性能領先英偉達 H100 且價格更低,但因軟件問題,銷量未達預期;三是在汽車領域,研發車載 SoC 和車載獨顯,試圖與高通和英偉達競爭。

總之。。。這麼看下來,基辛格的措施都是想要鞏固英特爾在芯片領域的核心競爭力,但問題就在於,這些都不是省錢省事的活兒,投入大、回報週期長,關鍵是這些領域都不是啥新東西,並且都有很強的競爭對手在,比如臺積電、英偉達、高通等等。

代入股東和投資者們的角度,資本市場最怕沒有新的故事可講,而基辛格的補救也只不過是新瓶裝舊酒,回過味來的資本們,當然也不可能繼續再讓基辛格這麼幹下去了。

所以大家也可以看到,接替基辛格班的這兩位臨時 CEO ,一位是財務出身( David Zinsner ),一位是銷售出身( Michelle Johnston Holthaus ),很明顯是奔着穩住業績來的。

可能有人會說,英特爾現在的困境,跟 2014~15 年的 AMD 很像,需要有個像蘇媽那樣的強有力的領導者,纔有希望力挽狂瀾,重回巔峯。

但我估計夠嗆,感覺英特爾的決策層可能選不出來蘇媽這樣的鐵腕角色,或者說,即便他們推出來了,也會面臨今天基辛格這樣的局面。或許他們缺的不是好的領導者,而是內部從上到下改革的魄力和勇氣。

未來,英特爾或許只能在不斷修修補補中艱難前行了。

撰文:粿條

編輯:米羅&面線

美編:萱萱

圖片、資料來源:

Intel、AMD、IT之家評論區、CNBC節目截圖、VMware官網、WikiChip、極客網

英特爾前CEO基辛格將獲1200萬美元離職金——第一財經

Valuing the Future of AI:Is OpenAI Worth $150 Billion?——linkedin

英特爾芯片代工業務去年虧了70億美元,要實現扭虧仍需數年——證券時報

Intel承認在EUV光刻上犯錯:當年太自信——驅動之家

Krzanich Says Intel is Not A CPU Company Anymore——pcmag

論英特爾Nervana的倒掉——半導體行業觀察

英特爾Xeon Phi處理器成絕唱:最後一代72核處理器將停產——百度百科

SEC前官員:科再奇在芯片漏洞曝光前拋售英特爾股票是可疑行爲——財新

Intel CEO out after consensual relationship with employee——NBC News

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com