1993年,当约翰·卡马克在id Software办公室敲下最后一行代码时,他或许并未意识到,自己刚刚埋下了一颗改变游戏工业的核弹。

这个名为“DOOM”的恶魔克星,不仅炸开了第一人称射击游戏的潘多拉魔盒,更将整个电子游戏行业推向了技术革命与文化震荡的双重漩涡。

FPS的空间革命

在《DOOM》问世前,第一人称射击游戏的关卡设计,只能被禁锢在自同为id Software开发的“伪3D”FPS游戏——《德军总部3D》的平板迷宫里,玩家也只能在毫无起伏的平面地图上直线移动。

但是身为“DOOM之父”之一的约翰·卡马克,却硬生生在像素堆叠的墙壁上凿出了高度差、斜坡和隐藏通道。

我在查阅资料的时候看到有当时的玩家说到:

第一次跃过血色岩浆,俯瞰脚下深渊时,那种垂直空间的解放感,就像人类第一次从热气球上俯瞰大地。

至此,《DOOM》打开了电子游戏的第一场空间革命,FPS游戏的关卡不再是单纯的迷宫,而是成了“会呼吸的战场”。

暴力美学的独特浪漫

从最早的《DOOM》中就可以看到:

滴落岩浆的墙壁、扭曲的恶魔面孔、从血池中升起的石柱,这些用像素构建出超现实的地狱图景,已经在暴力美学的催化下,成了冲击玩家眼球的视觉炸药。

而这其中的浪漫,则是暗含对人性本能对暴力美学的浪漫化解读。

Doom,毁灭战士,其无休止的杀戮既是对恶魔的复仇,也是对秩序崩坏的极端反抗。

这种设定将暴力诠释为一种打破规则、释放原始力量的自由象征,呼应了尼采“超人哲学”中“超越善恶”的浪漫理想。

类似的设定,在后续的《死亡空间》等游戏中,均能隐隐约约看到。

网络对战的原始爆炸

在宽带尚未普及的年代,《DOOM》的局域网对战模式就像部落原始发现火种。

四名玩家挤在大学机房的终端前,操控恶魔互相厮杀,键盘敲击声与爆炸特效交织成原始的电子交响。

这种共享的暴力狂欢,比《反恐精英》的战术对抗早了整整七年。

这种对战模式催生了早期电竞文化。

1994年,"DOOM Tournament"在达拉斯大学举办时,参赛者用电话线连接调制解调器,24小时不间断的死亡竞赛让服务器几近熔毁。

这种草莽竞技精神,成为日后《使命召唤》联赛与《堡垒之夜》直播文化的遥远前奏。

MOD文化的基因裂变

当《魔兽争霸》的RPG地图还在萌芽时,《DOOM》的WAD文件格式已经成为玩家创作的潘多拉魔盒。

从再现《异形》场景的"Xenomorph WAD",到将马里奥角色植入地狱的恶搞MOD,玩家不再是被动的消费者,而是成为了内容生产的原生细胞。

这种创作生态改变了游戏工业的进化逻辑,甚至是因此而联通了玩家与游戏厂商。

甚至连我自己都想象不到,我们今天在Steam“创意工坊”中看到的五花八门的创意,其种子竟然都来自《DOOM》。

而以上的这些深远影响,仅仅是我从书籍和查阅的资料中所看到的,对于身处电子游戏行业的从业者来说,想必会有更深切的体会。

多年来,《DOOM》收获的赞誉和荣耀不计其数,它成功入选世界电子游戏名人堂,足以证明它在全球玩家和游戏从业者心中的崇高地位。

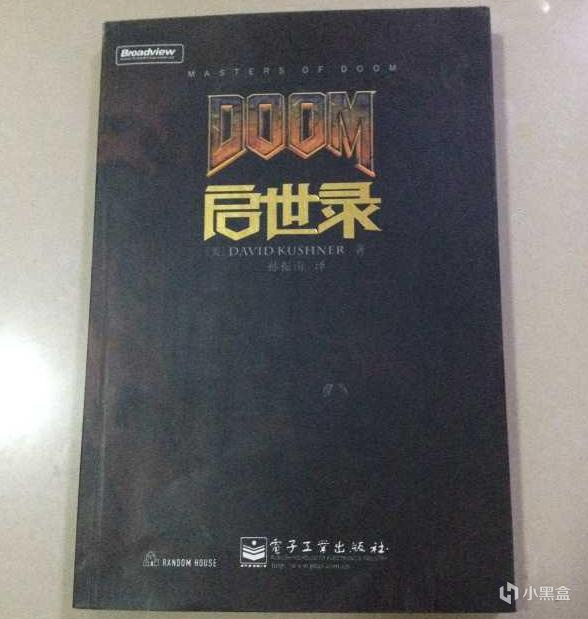

另外,如果你对《DOOM》这个经典IP想要了解更多,以及对id Software的崛起之路感兴趣,我推荐你读一读《DOOM启示录》这本书。

它为我们呈现了一个充满激情与创新的游戏世界,也让我们看到了创业的艰辛与成功的喜悦,更有两位创始人的“双J传奇”,包励志的。

最后,我还是想引用文章的标题作为结尾:

在世界电子游戏的名人堂,《DOOM》就是当之无愧的GOAT,当BFG-9000的枪声响彻在电脑时,我们所看到的——

是那颗1993年种下的恶魔种子,在每个游戏世代都开出了新的血色之花,如同id Software创始人之一的约翰·卡马克所言:

“通往地狱的唯一道路,是穿过屏幕。”

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com

![明日方舟巴别塔剧情省流大师[补档]](https://imgheybox1.max-c.com/bbs/2025/04/10/5e2d098b1ab01e43cd507153e969809a.jpeg?imageMogr2/auto-orient/ignore-error/1/format/jpg/thumbnail/398x679%3E)