前言

正如标题所述,本篇文章主要分为两个部分:发展历史和底层设计三要素。本文并不会详细阐述Roguelike的发展历史,历史的引入只是为了能够更平滑的引出Roguelike的底层要素。

同时本文也不会涉及相关游戏的具体玩法,只会以例子的形式解释某些术语或者抽象概念,对游戏感兴趣的可自行搜索。

本文最初是受到了B站视频【游戏提灯#5】解构Roguelite游戏设计的启发(文内会出现视频中的许多观点),作为肉鸽爱好者的我对视频内容深有体会。于是开始在网络上寻找相关的资料,将有用的内容归纳拆分,以游玩感悟为依据对部分内容作出修改,最后以自身多年的游玩经验和游戏理解为粘合剂将其有逻辑的重组在一起。

一、《Rogue》

《Rogue》是一个基于DND(龙与地下城)世界观的地牢探索游戏,第一版由开发者Michel Toy、Glenn Wichman和Ken Arnold于1980年发布,这三位在雅达利ST版的游戏封面上夸下海口:"在《Rogue》中,每一次的游戏体验都是独一无二的。"

二、Classic Roguelike(古典/本格Roguelike)

《Rogue》的横空出世,激发了了无数爱好者、业内同仁对这款游戏的研究热穷。随着研究的逐渐深入,许多人便开始尝试制作自己心目中的《Rogue》改版。这些制作者和爱好者们经常会在Usenet上讨论。1993年前后,Usenet上的讨论者开始将这类游戏称为Roguelike,也就是“类Rogue游戏”。

为了与现代概念的Roguelike做区分,我将早期设计理念的Roguelike称为Classic Roguelike(古典/本格Roguelike),Classic Roguelike可以视为RPG类型游戏下的的一个子类型。

三、《柏林诠释》

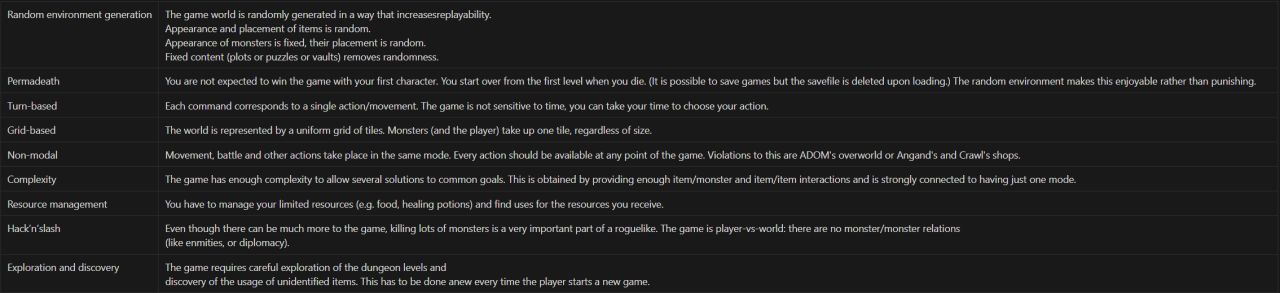

在2008年召开的国际Roguelike开发会议上,众多(其实只有几个)的Roguelike开发者与爱好者共同制定了《柏林诠释》,规定了Roguelike游戏需要具备如下的重要元素:

高位标准:

High value factors

① 随机生成地图:游戏地图以增加可玩性的方式随机生成。物品和外观的放置都是随机的,怪物的外观是固定的但它们的位置是随机的,固定内容(剧情、解密或宝藏)消除了随机性。

② 永久死亡:如果玩家操控的角色死亡,玩家便只能重新开启新的一局,这会让游戏重新生成一套全新的关卡,并且从头开始。游戏也可以拥有存档系统,但是当玩家读档时,这个存档便会被删除,换言之,存档只用于暂停游戏。

③ 回合制:每个指令对应一次行动。玩家可以花任意长的时间来决定动作。

④ 基于网格:世界由大小一致的方格组成。怪物和玩家无论大小都占一格。

⑤ 非模态:移动、战斗以及其他操作都在同一模式下进行,所有操作在任意时刻都可以进行。

⑥ 复杂性:游戏系统应该足够复杂,允许玩家以多种方式完成一个目标。

⑦ 资源管理:玩家必须管理好有限的资源才能生存下来。

⑧ 砍杀:砍杀玩法(hack and slash)是Roguelike的重要内容,也就是说,游戏的主要目的就是杀死大量怪物。

⑨ 探索和发现:游戏要求玩家仔细探索地图,并且自己鉴定探索中收集到的各种不明物体的用途。每次开始新游戏时都必须重新探索。

低位标准:

Low value factors

① 随机生成地图:游戏地图以增加可玩性的方式随机生成。物品和外观的放置都是随机的,怪物的外观是固定的但它们的位置是随机的,固定内容(剧情、解密或宝藏)消除了随机性。

② 怪物与玩家类似:适用于玩家的机制同样适用于怪物,怪物和玩家一样拥有自己的库存、装备,且可以使用道具、施放技能等。

③ 战术挑战性:玩家必须先了解战术,才能取得重大进展,早期的游戏理解不足以让玩家在游戏后期取胜。游戏的重点在于战术挑战,而非全局战略或谜题。

④ ASCII显示:采用Roguelike的传统显示方式,即用ASCII字符来表示平铺的世界。

⑤ 地牢:包含地牢风格的地图,例如由房间与走廊组成的楼层。

⑥ 数值:使用数值来描述角色的面板属性,并且将这些数值直接显示出来。

四、辩证看待《柏林诠释》

需要注意的是《柏林诠释》本身并不具备任何权威性,它只是由8名到场的会议参会者制定的。从制定之初,《柏林诠释》就饱含着一群游戏死忠对于《Rogue》的执着。《柏林诠释》的最后也附上了“免责声明”:全符合不等于是Roguelike,不符合不等于不是Roguelike,等于承认这根本不是一个判断标准,只能算一个指导精神。

2008年首届国际Roguelike开发大会与会人员名单

《柏林诠释》给Roguelike游戏赋予精准且及其严谨的解释,规定了Roguelike游戏的充分条件。在“柏林诠释”发布五年后,一位名叫Darren Grey的评论者发布了《Screw the Berlin Interpretation!》一文,表达对“柏林诠释”的极度不认同。

“用故事是否发生在地牢,或游戏画面是否是字符来定义一个游戏类型简直是荒谬至极。”

“游戏在不停地进步,RPG也曾采用像素画面,但没有人说像素画面是RPG的特征。”

回合制、网格化地图、ASCII字符地图等游戏元素带有深刻的时代烙印。随着机器性能的发展和开发工具的多样化,回合制和网格化地图已经不再是Roguelike的必选项,并且它们对Roguelike的本质,对这一品类的核心乐趣,不具备足够的贡献度。

但《柏林诠释》也不是毫无参考价值,取其精华可以浓缩为三大核心要素构成了现代Roguelike的基本要素,在后世的许多游戏中被真正的被继承了下来:

随机生成游戏内容(Procedural Generation)

永久死亡(Permadeath)

资源管理(Resource Management)

这三大要素对后世的许多游戏产生深远的影响:ARPG的巅峰作品《暗黑破坏神》便是其中之一,其主设计师Condor David Brevik曾在采访中回忆开发《暗黑破坏神》时的心路历程:

“当时的思路就是改造传统的Roguelike游戏,赋予它新的界面,创造它的现代版。”

五、随机生成游戏内容(Procedural Generation)

Roguelike游戏所具备的很重要的一大特征便是随机性,玩家在游玩过程中能够直观感受到这一游戏品类所带来的不确定性和未知体验。其随机内容大致上可以分为三类:地图随机、怪物随机、资源随机,而这三个要素均被包含在游戏的关卡内,因此Roguelike游戏的随机性也就是其关卡内容的随机。

在当代Roguelike设计理念下的随机是一种可控式随机,这种可控性不仅体现在游戏设计师的地图设计中,也体现在玩家的局内成长。

5.2 随机地图的两大类别

地图是关卡的载体,玩家在关卡中的任何操作都发生在关卡的地图之内。Roguelike游戏的随机性直接体现在了其地图的随机生成,也可以说是场景的随机生成,玩家的每一局游戏都是一次不一样的旅程。Roguelike游戏的地图大致分为两类:地牢探索式地图(图)和线性爬塔式地图(树)。

地牢探索式地图

在柏林诠释意义上的Roguelike游戏,必须包含地牢,也就是地下城,关卡由一个个房间构成,地牢探索便是Roguelike最初的形状。从《以撒的结合》的俯视角射击,到《Noita》的2D平台跳跃射击,再到《节奏地牢》音乐节奏,都是Roguelike对地牢探索的创新与拓展。

地牢探索式地图的最小单位都是预先生成的房间或者区域,然后按照一定的规则和顺序将它们联通,使其具有一定的合理性。这种地图通常是可以达成全图探索的,玩家可自由的往返相邻的房间或区域来获得更多的资源从而获得更大程度上的成长,玩家在地牢中往往能感受对于未知区域的探索感。

线性爬塔式地图

线性爬塔式地图与地牢探索式地图不同的地方在于,游戏流程中经历的关卡是逐步推进的,尽管有分岔路供玩家选择前进方向,但玩家通关所走过的路线必定是单一没有分叉的,也就是说玩家对于下一房间的选择是不可逆的。这类游戏的典型代表为DBG(卡牌构筑类)游戏《杀戮尖塔》,《杀戮尖塔》将“塔”这一概念贯穿整个关卡地图,玩家的通关历程被定义为“爬塔”,能够直观的体现出游戏关卡推进的线性感。

这种线性爬塔式地图,相较于地牢探索,基本完全舍弃了“探索”这一玩法属性,使得玩家更加专注于游戏本身的核心战斗,也就是说玩法线性推进类随机还能大大提高局内策略性。关卡整体的地图概念被大大弱化,原本二维或者三维的“地图”载体,变成了一维且单向。玩家的游戏流程被放在了这一个一维单向的路径里,这也让玩家在游戏中更能感受到持续不断的进步感和通过一关进入下一关的持续推进感。

5.3 怪物随机中的关卡阈值----预置式随机

Roguelike游戏里的怪物的预置式随机,主要体现在刷怪器的关卡阈值上。刷怪器设置了怪物的刷新种类、刷新数量、刷新频率等等,具体而言会根据游戏类型有所区分,但几乎任何Roguelike游戏的刷怪器都会有关卡阈值的设定。

关卡阈值是设计师为了解决满足Roguelike游戏的地图关卡随机性,同时保护玩家的游玩体验的折中方案。关卡阈值通过设立数值区间来确保游戏的整体难度,市面上的大部分Roguelike游戏都以关卡来作为划分游玩阶段(前中后期)的依据,这就可以方便的为各个阶段设置独立的阈值。随着流程的推进,阈值下限不断的提高,整体的难度增加。

在古典Roguelike游戏中,虽然存在阈值,但并不会做出严格的划分,这便使得整体难度无法形成一个循序渐进的曲线,这也就是为什么古典Roguelike有着极高的上手门槛。

前段时间许多游戏都出现了随机MOD,直观的反应出将关卡阈值减弱或消除的后果,虽然有着极高的直播节目效果,但是这种观赏性往往是基于主播的受挫与戏剧性的死亡。可以说基本没有玩家会长期将随机MOD加入日常游玩之中,没有人会想在新手村遇见游戏后期的Boss,间接体现出了关卡阈值的重要性。

六、永久死亡(Permadeath)

Roguelike的永久死亡机制反作用于其随机内容,没有了永久死亡,随机内容便失去了意义。倘若玩家在死亡后可以回到之前的存档点,该局游戏的进度没有丢失,想必几乎所有人都不会舍弃进度,继续使用该局已经获取的资源战斗,直到通关。如此,玩家便无法体验到当前这一套战斗组合之外的千千万万有意思的组合,失去了Roguelike游戏带给人的最大的乐趣。

永久死亡的机制是对一般游戏存档机制的突破与创新。目前普遍的存档操作是在游玩的任何时刻(部分游戏是在某一关键结点:任务结束开始前、进入关卡前、打败关键敌人后和重要剧情演出前后)都可进行的。不同于Roguelike游戏,这些存档都是可供玩家在死亡后再次进入的,而Roguelike游戏中的存档,只作用于尚未死亡的情况,一旦玩家死亡,未死亡之前的存档会被删除,便只能重新开始游戏。

毫无疑问永久死亡会使玩家在游戏进程中的每一个决策都变得更加慎重,对于每一个细节都更加谨慎。随着关卡的不断推进,玩家在战斗中的体验感受也会越来越紧张刺激。永久死亡机制也意味着玩家一旦在一局游戏中死亡,便会从头开始,该局游戏不会对后续的游戏产生任何影响(除了对于玩家自身操作水平的影响)。这样的高死亡惩罚导致这一类游戏在玩家群体中显得十分硬核,对玩家的熟练程度和操作水平有着极高的要求,于是Roguelike便衍生出了其子类——Roguelite。

6.1 局外成长

没人会希望角色死亡后损失掉一切数据道具,但永久死亡可是 Roguelike 的根本所在。开发者意识到他们可以通过一些折中的手段(局外成长)来保留Roguelike的精髓,但给予玩家更多的努力方向。

2013年的《盗贼遗产》在宣发时,第一次引入了Roguelite的概念,lite一词本身就带有“轻度”的含义。由于极高的游玩门槛和时长消耗,古典Roguelike终归是小众的,但是Roguelite的出现将这一小众品类推向了大众的视野。Roguelite大大降低了游玩门槛,虽然任然保留永久死亡这一要素,但是Roguelite将玩家的死亡变成了游戏的局外成长,鼓励玩家重复进行游戏

准确的说,所有跳脱出《柏林诠释》这个严格框架的Roguelike游戏都称为Roguelite,我们所熟知的《以撒的结合》、《杀戮尖塔》、《小丑牌》、《Hades》、《FTL》、《死亡细胞》、《Noita》、《挺进地牢》都属于Roguelite,也就是说所有带有局外要素的Roguelike都是Roguelite。

Roguelite游戏以Roguelike作为基础,拓宽了游戏的成长边界,增加了“局外成长”这样一个分支。局外成长为玩家的每一次死亡赋予了意义,玩家的每一局游戏经历都能带来游戏中实质性的影响。

Roguelike游戏中的每一局,其难度都是不变的,Roguelite在引入局外成长的机制后,彻底改变了这种局面。其游戏难度不再是一成不变,而是会随着玩家游玩的过程不断降低,玩家在每局游戏后都能得到或多或少的成长,游戏难度也会因为这些成长而降低。

6.2 现代概念中的Roguelite

上述的Roguelite游戏凭借其较低游戏门槛获得了巨大粉丝群体,在玩家社区中逐渐取代了Classic Roguelike的正统地位,这也就是为什么我们现在说起Roguelike,第一个想到的并非古典Roguelike五巨头,而是上述的Roguelite。

五大Classic Roguelike

现代Roguelike也逐渐衍生除了其子类Roguelite(按照上文的说法应该是Roguelite-lite)。同样拥有局外成长要素,二者之间到底有什么不同?

Roguelike代表作《以撒的结合》、《杀戮尖塔》、《挺进地牢》的局外成长是道具/卡牌的解锁,我们在解锁新的道具之后不会在进入游戏立刻获得该道具的效果,而是需要在探索中尝试获取。

Roguelike的局外成长准确的说是局外解锁,不同角色/武器的差异性是被允许的,但是同一角色/武器初始性能不会因为道具解锁产生直接的数值变化。

Roguelite代表作《Hades》《暖雪》除了新武器的解锁,还拥有直接可视的局外数值成长:比如自身的血量、获得某种祝福的概率提升。

Roguelite具有直接体现在同一角色初始性能变化上(没有道具、卡牌、物品、武器、饰品为中间媒介)的局外成长要素。

七、资源管理(Resource Management)

资源管理这个概念的叙述过于宽泛,资源管理几乎遍布所有类型的游戏:动作游戏有其动作资源的管理、建造游戏有其建筑资源的管理,而在Roguelike中资源管理系统是决策对应的线索。游戏用资源对玩家的选项浅度量化,把决策的一部分引导到资源管理上,便于玩家从中学习。一般意义上,虽然有随机因素的干扰,玩家消耗资源越多的地方,在这上面得到的帮助也越大;在玩家失败并接受删档惩罚的时候,可以从资源的角度分析失败的原因,从而在下次重来时重新配置资源分配。

资源管理玩法,最怕出现的情况之一,是由于系统的简单化,让全局最优解可以很容易通过数值意义上迭代来逼近;而在Roguelike这里,随机生成的游戏内容恰好一定程度隐藏了全局最优解,帮助达到了延长游戏可重玩性的目的。

7.1 永久成长要素和构筑性玩法----可控随机性

Roguelike游戏游戏的核心目的应该是通过每一局游戏中的随机性让玩家能够自发的围绕逐渐上升的关卡起点进行循环,不断开启新一局游戏。在游戏开始前,玩家所需要面对的问题集和拥有的策略集是不确定的;在开始游戏之后,玩家需要根据游戏过程中获得的有限资源和在一个有限的时间段里面对的问题集,构建自己的临时Build。

角色的"Build"是让某种玩法得到最大发挥的一组状态点的分配和/或角色携带的装备。它只适用于不能最大化所有属性的游戏,或者是固定在某个特定等级。

随机性设计的优秀与否决定Roguelike游戏是否合格的下限,确保了游戏可玩性模式的良好运作,那么在此基础上永久成长要素和构筑性玩法,便是决定了这款游戏上限的关键,这部分设计直接影响玩家围绕关卡起点进行循环的驱动力。

决定游戏胜负导向的应该是玩家的技巧而不是随机性。

设计师需要通过各种方式对游戏的随机性进行控制,探索以何种方式在游戏的进程中表现出随机性,让玩家在重复游玩积累的经验有所作用,并可以使用这些经验来挑战游戏的随机性,从而获得预期中的游戏体验。

随机性频繁出现但是影响较小。

重复游玩的经验可以减弱随机性的影响。

允许玩家自己选择设置风险发生的概率。

《以撒的结合》就是很好的例子,其中最显著的就是天使房的开启概率,除了常规的概率开启,玩家还可通过献祭、获取某种道具、杀死店主/乞丐、无伤等操作来提高这一概率,减小随机性的影响,玩家可以自己选择开启的概率。

八、Roguelike的缺陷

8.1 随机要素引起的决策困难、永久死亡带来的挫败感

Roguelike的决策收益于与当下的游戏状态紧密相连,而引入随机元素制造非线性体验的结果,是玩家的可以得到的选择极难达成全局最优。所有的永久死亡+随机因素在决策层面产生的影响,强迫玩家就必须接受“非最优”的选择,接受当下的局部最优解。

然而对于缺乏经验的玩家来说,如果在游戏中缺少前后的连接和显性的提示时,会很难分辨游戏的决策优劣的。因此,在Roguelike游戏的高惩罚到来之时 ,他会倾向归因为“是这游戏没教会我,我才失败的”,而不是“我之前有几个决策做的不对,我才失败的”。这样的决策系统,即使玩家失败了,想要从头再来,学习如何掌握这样的游戏,也会因为随机性缺少相关的线索而无从下手。

8.2 叙事随机

大多数Roguelike具有非线性游戏特点,导致叙事内容很难形成连贯的节奏(设计师无法预判玩家会倒在哪里),也使其很难具备单线性和多线性游戏那样容易的叙事和机制叙事自洽(Ludonarrative Consistence)能力。而一个游戏的机制叙事自洽能力,从商业角度上能很大程度决定这个游戏与竞品相比的体验差异,给玩家优先选择的理由。

其实Roguelike游戏们对这方面的关注度往往低于它们对核心玩法本身的打磨,但一旦打磨不成功便很难在同类中制造区分度,这也是许多打着Roguelike旗号本质换汤不换药的原因。

《Hades》的商业成功给出了一个新的思路,它借助希腊神话这一独特的背景,构建起了一套逻辑自洽的任务关系网络,这个网络根据玩家在上一场战斗中抵达的区域形成叙事节奏。玩家在游戏中的收集品可以解锁更多叙事文本内容,开创式的将剧情文本作为游戏的局外成长奖励给玩家。

玩家想要的并不非得是降低后续循环难度的属性提升,叙事文本这类能够明显带来成就感,但又不会影响难度的奖励也可以作为Roguelite的永久成长要素。

九、常见的疑难解惑

麻将、斗地主、CS、DOTA类似的游戏是Roguelike吗?

上述游戏的最多只能沾上永久死亡这一要素,单看上述游戏的随机内容,几乎完全不包括随机生成的地图,随机的敌人也只能体现在操纵角色的玩家是随机的,我们再从其他角度来说明一下。

麻将、斗地主对于资源的管理过于随机,玩家只能对完全随机获得的资源被迫的做出选择,而完全无法反过来影响获得某种资源的概率。你最后的Build是否强大,绝大部分取决于运气,小部分取决于对资源的取舍。

而在MOBA游戏中,对手未知的英雄选择构成了敌人的随机,但是一旦开始游戏,在看到对手后我们的策略集就会确定下来,而我们的装备也是自由可供选择的,并无随机可言。

《死亡细胞》是类银河恶魔城吗?

《死亡细胞》只是加入了类银河恶魔城游戏的某些元素,比如说类银河城的锁钥设计(藤蔓、牧羊、传送符文),而这些锁钥也成为《死亡细胞》中关键的局外成长要素。

类银河恶魔城和Roguelite天生就是矛盾的:类银河恶魔城游戏的地图极具设计性和固定性,整体设计难度较高,这是随机生成的地图无法实现的,《死亡细胞》也锁钥也只是简单的将某个分支放在某个关卡地图中。

由于《死亡细胞》的成功,其设计理念影响了许多的游戏,例如《星界战士》,在未来或许会出现RogueVania(Roguelite+MetroidVania)这种新的Roguelike子品类。

《Minecraft》、《饥荒》、《泰拉瑞亚》类的沙盒生存游戏是Roguelike吗?

沙盒生存游戏是一种游戏类型,Roguelike是游戏玩法的设计思路,类似于饺子和醋的关系。

不可否认的是沙盒生存这一游戏类型的部分构成要素最接近Roguelike,有随机生成游戏内容和可控式随机的资源管理(初始的资源获取完全取决于环境,可以通过某种手段获取想要得到的资源),主要问题出现在永久死亡这一要素上。

所以说,《Minecraft》的极限模式从某种意义上可以说是Roguelike玩法,同理《暗黑破坏神》的专家模式也是Roguelike玩法。

十、结语:“万物皆可肉鸽”

总的来说,符合Roguelike定义的游戏同时拥有永久死亡、随机生成(可控式随机)和资源管理(构筑性)等要素,在一个外来的核心玩法(动作与战斗、采集与建造、策略、解谜等)的推动下,围绕决策的风险和收益,大大延长了游戏的可玩时间,并创造了独特的游戏体验。

永久死亡:P社游戏铁人模式,骑砍的直面人生,暗黑的专家模式等

随机生成内容和资源管理的也有Minecraft、饥荒、泰拉瑞亚、无人深空等等游戏的部分模式

Roguelike是游戏玩法一种设计思路,而不能单独作为一种游戏类型(AVG、RPG、ACT)。如果只提Roguelike,玩家可能会无法理解游戏的具体内容,但是加上游戏类型(俯视角射击,卡牌构筑策略)就可以瞬间联想到相关的游戏。

越是对Roguelike底层设计概念进行挖掘,越是能感受到《以撒的结合》为什么是Roguelike游戏的那一“绝顶”,我近期在尝试对《以撒的结合》进行底层资源转换的拆解,完成后会发布出来,大家可以期待一下。

码字不易,希望大家可以多多点赞盒电。

更多游戏资讯请关注:电玩帮游戏资讯专区

电玩帮图文攻略 www.vgover.com