文爲本人獨自整理編寫,如有錯誤歡迎指出

「石之心」

我希望能重新牽起愛麗絲的手,並找回我的財富,我還想要把每天當做世界末日一樣來過。

如同邂逅惡魔與杜撰契約的無數個人物一樣,《石之心》主角歐吉爾德是一個土匪出生的豪族。在一次與愛麗絲的相遇後,兩人墜入愛河併成功訂婚,但因事業與官司的失敗,歐吉爾德的經濟情況急轉而下。愛麗絲家族由此決定悔婚,並將愛麗絲改嫁至一位王子。

歐吉爾德與愛麗絲

絕望的歐吉爾德召喚出了鏡子大師,以他的靈魂和弟弟的生命爲代價,與鏡子大師簽訂了契約。此後,歐吉爾德如願恢復了財產,與愛麗絲結婚。

歐吉爾德的三個願望

歐吉爾德擁有了一切,尋歡作樂。同時在房間裏研究黑魔法,想要解除與惡魔的契約。隨着時間的推移,歐吉爾德發現自己的內心開始變得麻木不仁——他擁有了一顆"石之心"。因爲愛麗絲的離婚要求,他殺了愛麗絲的岳父。並召喚出異界的生物來看守愛麗絲。

歐吉爾德對愛麗絲的感情越來越淡。隨後,歐吉爾德離家出走,並留下了一朵紫色的玫瑰和告別信。而愛麗絲則在孤寂中香消玉損,永遠地困在了莊園中。

他不愛她,他只是記得要去愛她。

「Das kalte Herz」冷酷的心

我會用魔法拿走你那顆活的心,再放進一顆石頭心,你就不會再有憂愁了,還會得到十萬塊金元。 ——荷蘭鬼

《冷酷的心》是德國後期浪漫派作家威廉·豪夫創作於1827年的童話故事。

在施瓦本山脈的針葉林深處,燒炭工彼得·蒙克的命運轉折始於兩場超自然交易。這位整日與煙霧爲伴的年輕人,先是向掌管玻璃產業的玻璃小精靈求得財富預言,後又與棲居樺樹林的荷蘭鬼達成致命契約——用自己溫熱的心臟置換冰冷的石之心,換取十萬金元與冷酷的智慧。

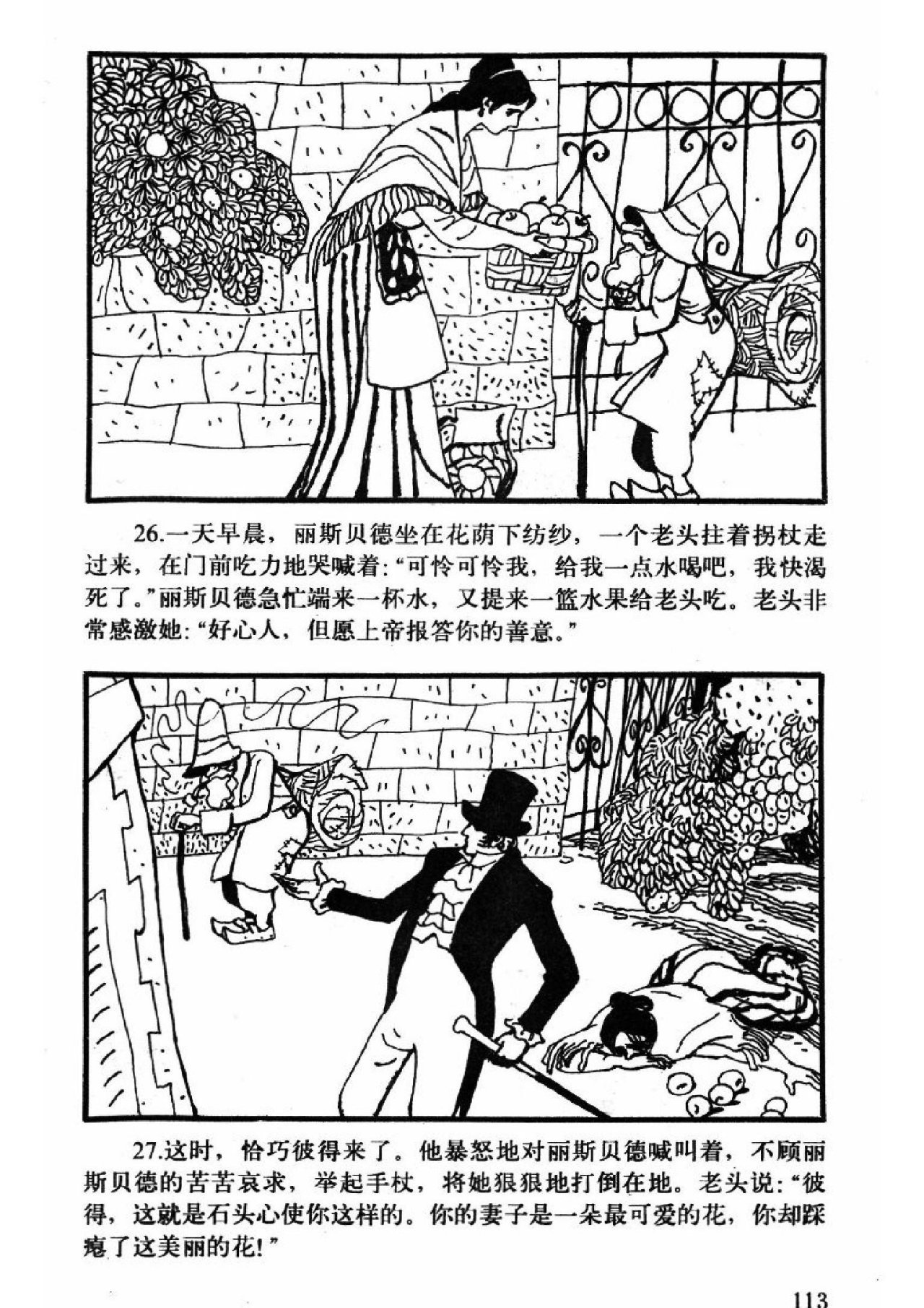

擁有石之心的彼得徹底喪失人性,他放高利貸逼得窮人走投無路,縱惡犬撕咬乞丐,甚至將年邁母親趕出家門,更在暴怒中失手打死善良的妻子——只因她施捨了麪包給過路老人。當石之心讓他陷入無盡空虛時,悔悟的彼得在玻璃小精靈幫助下,通過考驗奪回原本鮮活的心臟,其妻奇蹟般復活,母子也最終和解。

與巫師三中的歐吉爾德不同的是,彼得是一個沒有文化水平燒炭工人。但他們都通過交易而擁有了"石之心"。在這樣的條件下,就算二者曾經在性格或是認知上有所差異,但卻同樣麻木不仁,甚至對自己往昔的摯愛報以粗魯的回應,令人不禁感嘆。

《冷酷的心》漫畫

童話的結局總是美好,在《冷酷的心》的結局中,玻璃小人幫助了彼得與他的妻子重回美好的生活。但歐吉爾德與愛麗絲的結局卻並沒有那麼好了...

當傑洛特選擇帶走玫瑰,選擇幫助歐吉爾德擺脫詛咒,愛麗絲終於得到解脫,忘掉過去,陪伴的黑貓黑狗也完成了陪伴主人的使命離開,歌曲Birds中是這樣說的: Everything is temporary,everything will slide,love will never die die die... 也許所有的這一切只是浮雲、也許愛麗絲解脫了,但是他們的愛永遠不會消逝,歐吉爾德看似輕描淡寫的一句:“感謝你,獵魔人,我將會尋找新的人生”。想必內心應該已經十分痛苦了。

——摘自互聯網

「浮士德」| 惡魔與契約

一陣顫慄抓住我,眼淚接眼淚

硬心腸化作一團溫軟的模糊

我眼前有的,霎時消逝的遠遠,

那消逝了的,重新矗立在眼前。

——《浮士德獻詞》(梁宗岱譯)

《浮士德》的創作跨度長達64年,其作者歌德自1768年起稿,至1832年才完結,次年他便去世了。

作爲歐洲四大古典名著之一,它曾被郭沫若譽爲"一部靈魂的發展史,或一部時代精神的發展史"。這部詩體式的悲劇作品至今仍是關於惡魔與契約故事的最著名的創作。

故事始於一位深陷存在主義危機的老學者浮士德——他精通哲學、醫學與神學,卻在書齋的陰影中感到知識空洞如蟬蛻。當他在復活節鐘聲裏企圖飲毒自盡時,魔鬼梅菲斯特化身爲黑衣貴族翩然而至,以一場驚世賭約撬開他封閉的靈魂:魔鬼將帶他遍歷人間百態,若浮士德在某個瞬間甘願停滯於虛幻的滿足,靈魂便永墮地獄。

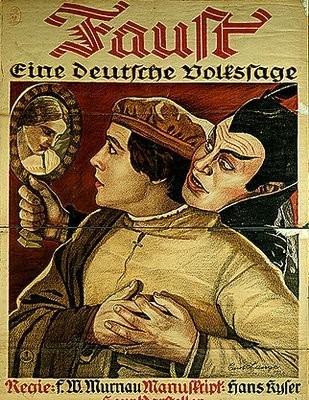

《浮士德》劇照

這場交易如同打開旋轉木馬的暗匣,浮士德飲下魔藥重返青春,在萊比錫的酒館與市井之徒狂歡,在教堂鐘樓與少女瑪格麗特邂逅。愛情起初如四月櫻花般純粹,卻在魔鬼的推波助瀾中墜入深淵——瑪格麗特因安眠藥過量誤殺母親,其兄瓦倫廷爲捍衛家族名譽與浮士德決鬥身亡,最終她在溺斃私生子後被囚於地牢,髮絲凌亂地蜷縮在乾草堆上,指尖還攥着浮士德送她的珍珠項鍊。

魔鬼的蠱惑從未停歇,他引領浮士德踏入神聖羅馬帝國的宮廷,用鍊金術變出黃金填補財政窟窿,在化裝舞會上召喚古希臘美人海倫的幽靈,讓浮士德沉溺於對古典美的虛妄追逐。直到暮年,這個被永恆飢渴驅使的靈魂,終於在圍海造田的宏圖中尋得片刻安寧:他站在即將完工的堤壩上,望着遷徙的民衆高喊“爲千萬人開拓疆土”,卻在說出致命咒語“你真美啊,請停一停”的瞬間轟然倒地。正當梅菲斯特准備收割靈魂時,天使灑落的玫瑰化作火雨,將浮士德的靈魂託向天國——因其永不饜足的追尋本身,便是對抗虛無的神性之光。

這也就是我們現在經常提到的"浮士德精神"。

《浮士德》是德國文學史上的一座豐碑,被譽爲德國文學的巔峯之作。它不僅在德國文學中佔有舉足輕重的地位,也在世界文學史上佔有重要位置。在魔鬼與契約中,《浮士德》是一個經典的例子,也是繞不開的話題。

雖然在人物設定上,歐吉爾德與浮士德的人設並不重合,但通過浮士德人生道路中的"五個悲劇",我們能明白《浮士德》中的魔鬼墨菲斯托與鏡子大師無不都秉承着這樣一個道理:

惡魔會實現願望,但不會給你想要的東西。

「波蘭文化輸出」

2015年10月13日,在《巫師三》發佈的五個月後,CDPR推出了資料片《石之心》。如果說本體爲了市場需求有所追求。《石之心》則是波蘭蠢驢對於藝術的嚮往與追求。不同於血與酒內關於傑洛特的劇情發展或是主線繁雜的政治鬥爭。《石之心》更像是一個純粹的故事單品,CDPR把所有的重心都聚焦在了場景表現,人物塑造和劇情上。石之心這才被稱爲是《巫師三》的劇情巔峯。

相比於《冷酷的心》,有一種說法是石之心的故事更多參考與來自波蘭詩人Anatol Stern的小說《Pan Twardowski》

Pan Twardowski

這是波蘭著名的民間傳說,與《浮士德》相似,講述了一個人與魔鬼交易的故事,但融入了獨特的波蘭文化元素和結局。

Pan Twardowski是一位生活在16世紀的波蘭貴族、巫師或鍊金術士。他以聰明才智聞名,卻因貪婪和傲慢與魔鬼簽訂契約,出賣靈魂以換取無盡的知識和魔力。然而,他憑藉機智試圖逃脫契約的懲罰,最終落得一個既非天堂也非地獄的永恆困境。

在遊戲中傑洛特和歐吉爾德與鏡子大師最後在月亮圖案上會面這一設定,其實就是參考了這個波蘭本土故事,在故事中Pan Twardowski與魔鬼簽訂契約,魔鬼只能在"羅馬"取走他的靈魂。在故事最後,契約到期時,魔鬼在波蘭一個同名小村莊Rzym(非意大利羅馬)找到了他。

Twardowski辯稱此地並非契約所指的“羅馬”,魔鬼因文字遊戲被激怒,卻無法直接違背契約。於是,魔鬼將他拋入空中,使其永遠懸浮在天地之間。

在《Pan Twardowski》的一種版本里,魔鬼將他送往月球,手持魯特琴,與公雞爲伴。波蘭民間認爲月斑正是他的身影。"月球流放說"可能就是石之心結尾的靈感來源。

在遊戲中歐吉爾德的服飾與武器參考了波蘭十六世紀貴族施拉赤塔(szlachta)的裝扮,其特點是蓄鬚剃髮,以及腰間的佩刀。

施拉赤塔

施拉赤塔是聯邦官方承認的世襲貴族階層,是國家的基石。他們構成了人民,政府、神職、議員和國王(在當時的上層認爲農民並不算“人”)。施拉赤塔的等級並不低於國王,也沒有傳統意義上的封建依賴。

古波蘭的世界觀下,農民總是與土地相綁定。施拉赤塔認爲,他們的基因總是優於農民(儘管部分施拉赤塔也很貧窮),他們認爲自己與農民是兩個不同的物種。

波蘭貴族的不受制的權力提高加速了波蘭的衰亡,在18世紀末的波蘭成爲了貴族權利競爭的遊戲,使其淪落爲了徹底的無政府狀態。

結語

以上便是關於《巫師三》中的DLC「石之心」背後的藝術賞析,談迴游戲本身,石之心在劇情上的厚度以及遊戲內場景的演繹在我看來都超過了本體,在上述介紹裏我考慮過詳細講述故事情節但考慮到閱讀疲勞還是簡述了一下,所以這篇文章內容並不深刻,篇幅也不長,只是做了一些淺顯的科普。但整理還是花了我很長的時間,要是對各位有幫助的話請點個免費的贊吧。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com