在數週前的Intel Innovation 2023上,英特爾CEO帕特·基辛格強調了Intel 4進度喜人,基於分離式設計的酷睿Ultra很快在筆記本上蓄勢待發,獨立的SOC模塊給筆記本續航、便攜式的AI性能加速帶來質變,但對於臺式機CPU而言,這些能大幅增強筆記本體驗的功能在桌面端卻無關痛癢。

一招喫遍筆記本和臺式機在當下顯得並不合適,這讓到了更新季的酷睿出現了兩個路徑的分化,即面向筆記本端的酷睿Ultra系列,和麪向桌面端的第14代酷睿系列。

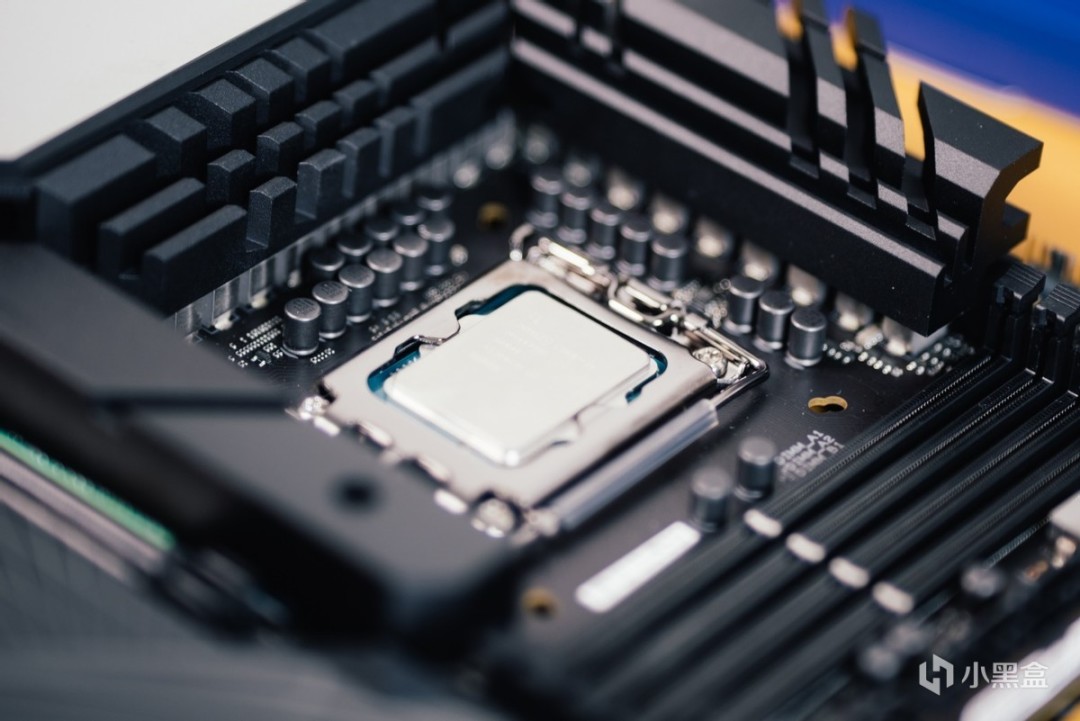

從命名的規則來看,第14代酷睿系列是前序桌面端產品框架下的演進,事實上也是如此,依然是基於Raptor Lake-S架構,P-Core + E-Core的融合設計,Intel 7工藝製程。但得益於製造和封裝上的改進,第14代酷睿性能提升自然成爲了新的亮點,合乎Raptor Lake Refresh的名號。

因此在首發的K系列不鎖倍頻的第14代酷睿處理器中,我們看到了酷睿i9-14900K/F、酷睿i7-14700K/F和酷睿i5-14600K/F三款產品,具體的對比如下:

可以看到,酷睿i9-14900K相對於酷睿i9-13900K的區別主要在於P-Core基礎頻率和睿頻都提升了200MHz,E-Core則是基礎頻率提升200MHz,睿頻提升100MHz。

酷睿i7-14700K相對酷睿i7-13700K則增加了4個E-Core,同時P-Core睿頻提升200MHz,E-Core睿頻提升100MHz,是在首發三款的產品中參數變化最大的。

酷睿i5-14600K相對酷睿i5-13600K在E-Core睿頻上提升了100MHz。

但僅僅有紙面參數並不能直接看出處理器的實際性能,這一次我們會優先說說酷睿i9-14900K和酷睿i5-14600K的兩款處理器表現。酷睿i7-14700K則會獨立一篇評測文章詳細說明。那麼酷睿i9-14900K和酷睿i5-14600K首發評測就此奉上。

以Raptor Lake之名

Raptor Lake Refresh顧名思義是Raptor Lake的延續,但屬於Intel 7的工藝和封裝改進後的進階版本。在宣傳Raptor Lake的時候,帕特·基辛格曾專門花時間解釋了進階版Intel 7升級的幅度,並表示其完全可以用Intel 6來命名,以此強調其進步明顯。

酷睿i9-14900K在改良工藝的加持下,將原本特挑酷睿i9-13900KS才具備的6GHz高頻性能表現普適化。其中14代酷睿的P-Core與最初第12代酷睿的P-Core在微架構上已經產生了很大變化,包括亂序指令窗口重排序緩存(ROB)是x86大幅提升到512條目,目標分支緩存(BTB)條目數量直接翻倍到12K,每個週期能發送8個微操作,調度器具備6個分配端口以及12個執行端口等等。

在緩存設計上,每個P-Core擁有2MB L2緩存,8個P-Core即爲16MB,與E-Core的4個核心爲1組共享一套4MB L2緩存搭配,最終構成了32MB L2緩存。並使用動態預取算法L2P,實現更高效的預讀取方式。

L3緩存也進行了類似的設計,每個P-Core和每4個E-Core都有擁有一個獨立的3MB L3緩存,即使8個P-Core,4組16個E-Core,共計(8+4)x3=36MB L3緩存。更大的L3緩存同時也用上了動態包含(Inclusive)和非包含(Non-Inclusive)LLC。在多級Cache系統中,不同層級Cache內容訪問方式會分別給單線程性能與多線程性能帶來顯著的優化效果。而英特爾這套INI動態方案則可以通過機器學習與動態負載判斷使用哪一種方式,從而實現效率最大化。

另外E-Core在微架構上沒有變化,相對12代酷睿進行了緩存策略和細粒度的優化,追求同等IPC下高效能運行。

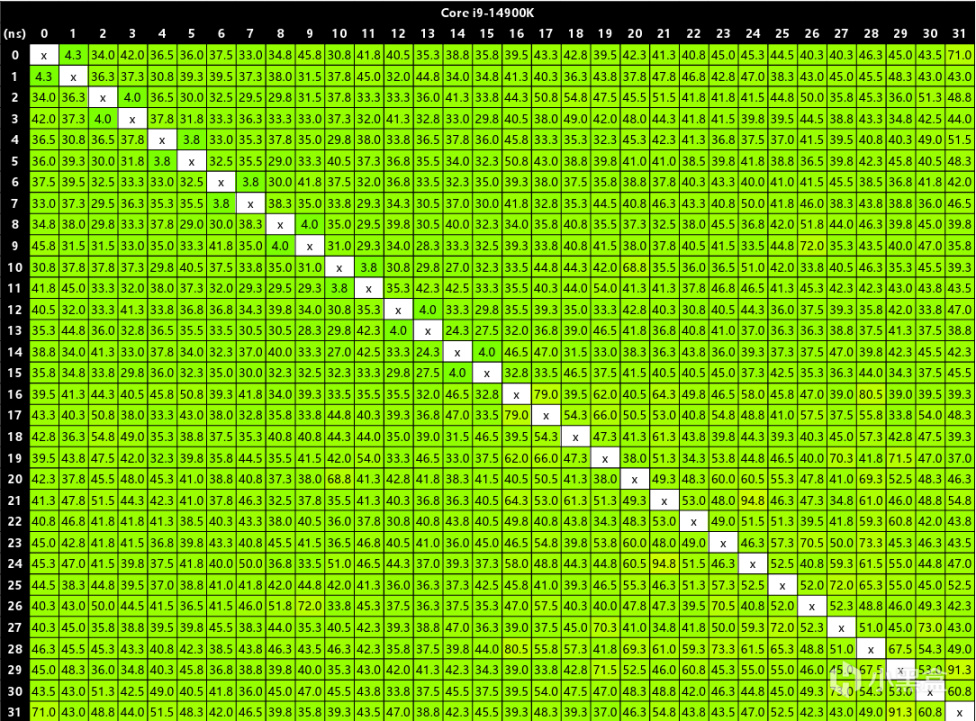

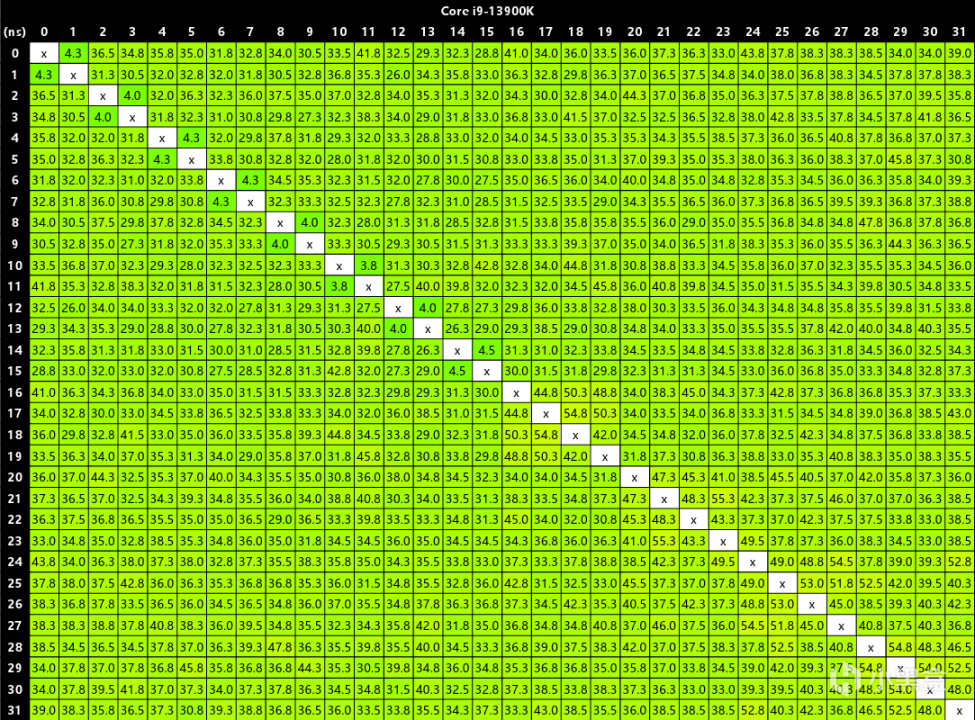

這裏筆者順勢對酷睿i9-14900K和酷睿i9-13900K的C2C核心響應延遲進行比較,由於CPU微架構愈發複雜,已經不能用來判斷CPU的具體性能,但從數據表現來看,兩者C2C延遲旗鼓相當。

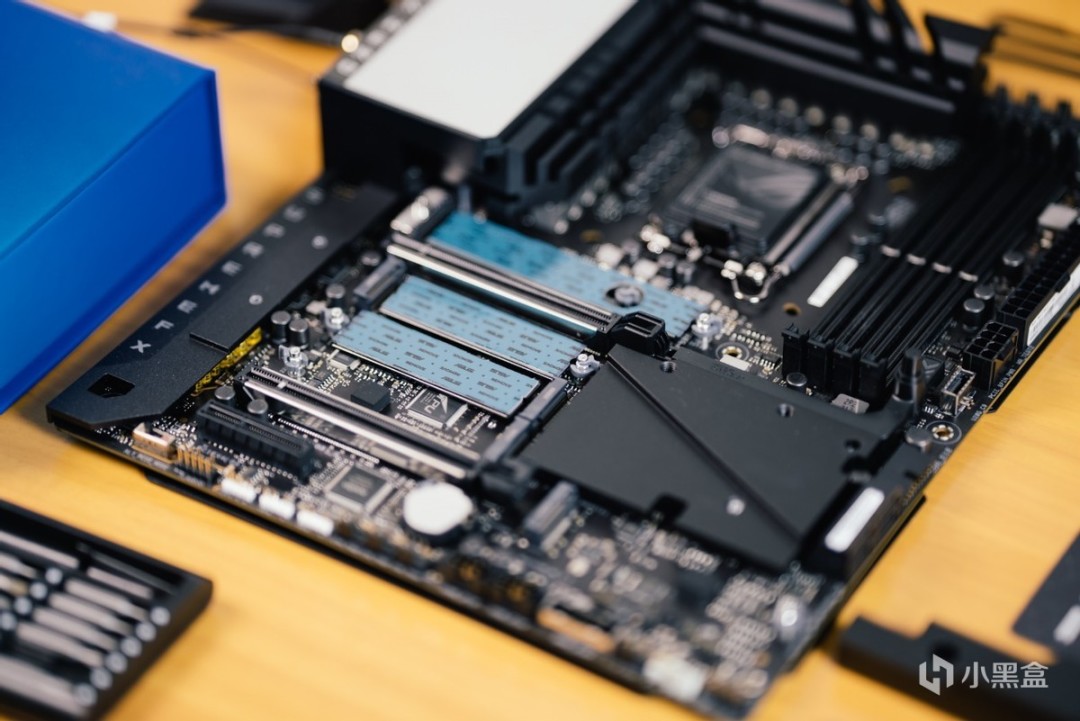

在內存性能支持上,第14代酷睿也同樣保持了對DDR4和DDR5的同時支持,但英特爾也已經明確表示,DDR4已經非常成熟,相應的研發也已經停止,DDR4會保持現狀,在未來不會再有更多的提升空間。

相比之下,DDR5雖然原生支持到5600MT/s,但隨着產量和技術的成熟,更多高頻內存已經湧現。特別是第14代酷睿搭配新的Z790主板設計,可以輕鬆將內存頻率支持到8000MT/s以上。

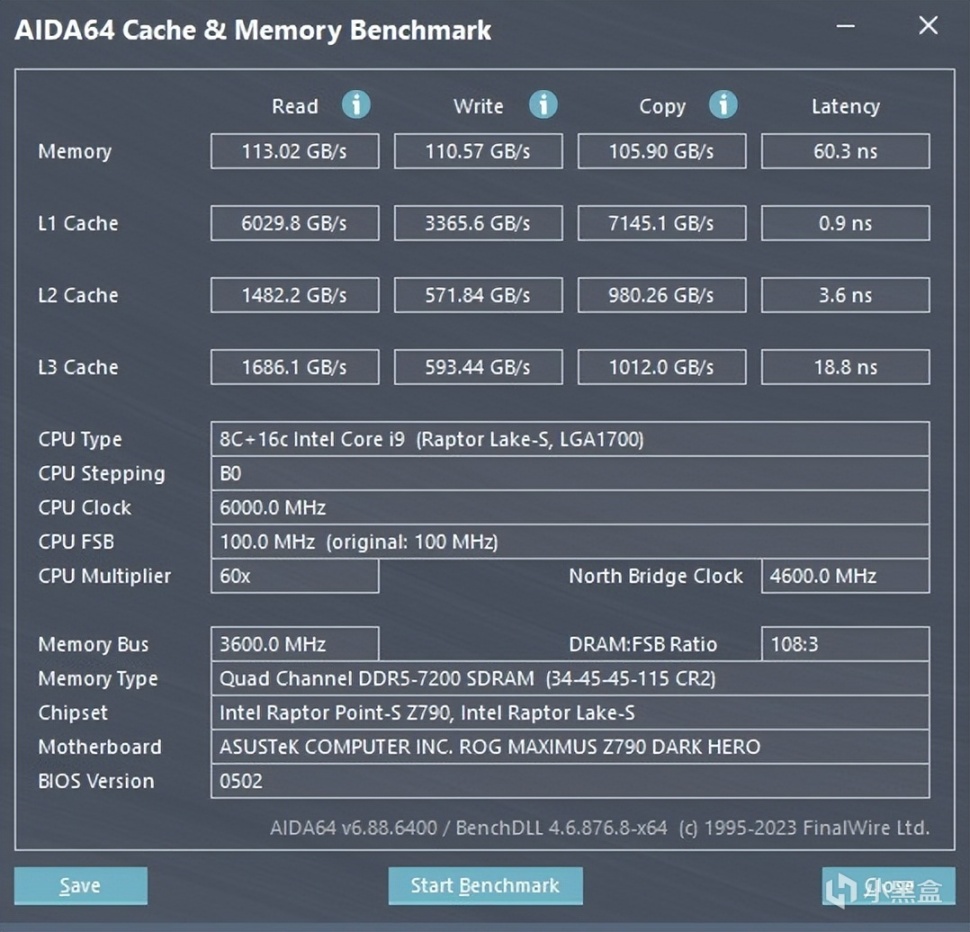

以我們使用的G.SKILL Trident Z5 DDR5-7200 16GBx2爲例,內存讀寫速度已經能夠輕鬆超過110GB/s,而近期DDR5-8000以上的內存新品隨着14代酷睿發售之後也陸續開賣,勢必能把讀寫性能再往上提一提。

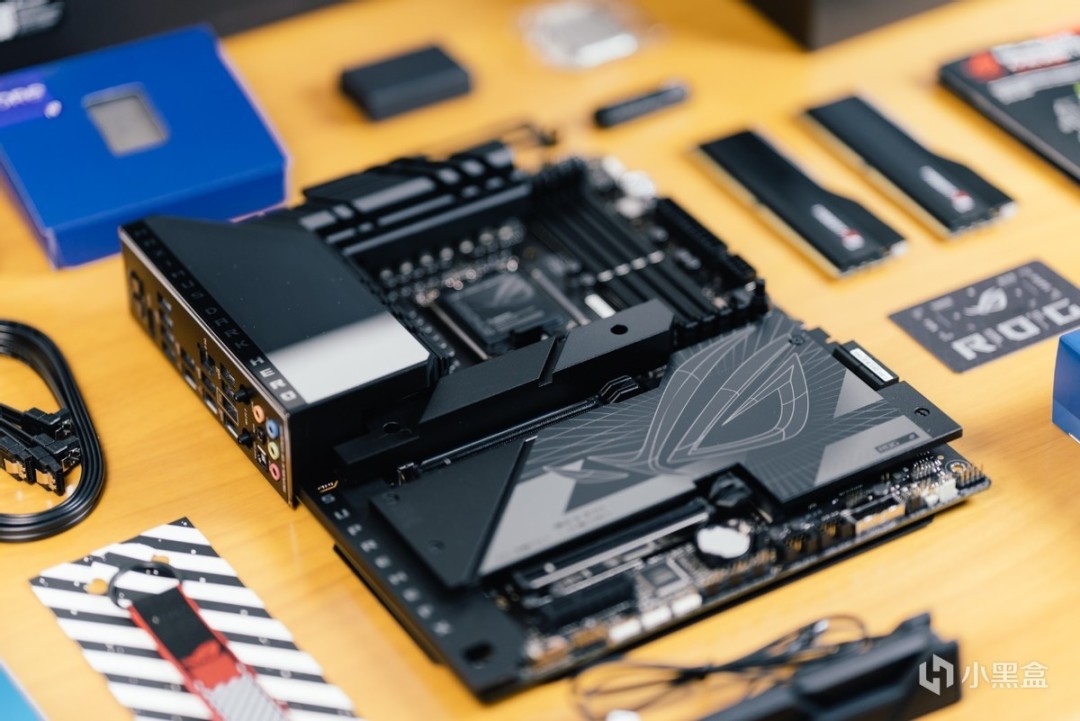

標杆搭配:ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO

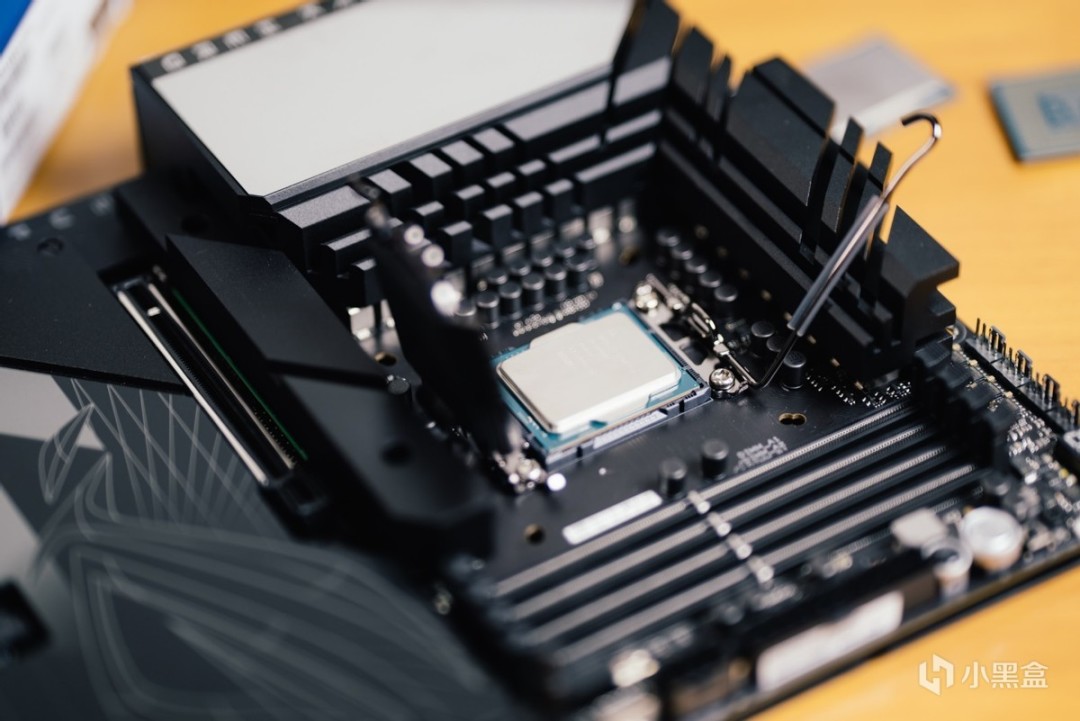

第14代酷睿依然使用的是LGA1700插槽,這意味着能夠與之前的600系列、700系列主板都相兼容,不同的是700系列能與13代酷睿以後的處理器配合,獲得更多的PCIe通道,以及近期新發布的主板,在設計、新技術使用上有更長足的進步。眼前的ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO就是很好的例子。

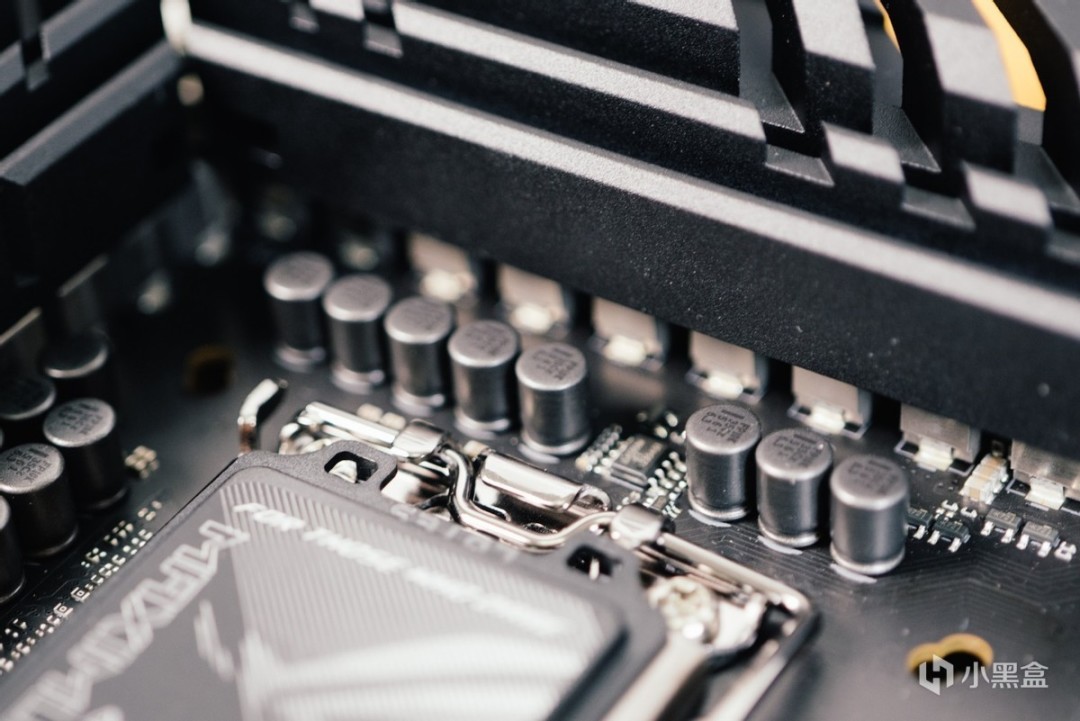

在給酷睿i9-14900K性能釋放的調校上,ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO真的給的很多,作爲科隆遊戲展2023上首次登臺的ROG新旗艦主板,它提供了20+1+2的供電組合,即20相供電提供90A電流用於CPU的VCORE,1相90A用於VCCGT核顯供電,2相VCCIN_AUX周邊輔助供電。CPU供電部分爲8x8pin,每一個pin針腳都做了加強固定。

爲了獲得更好的性能釋放,ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO也用上了2盎司銅、8層PCB堆料設計來提升信號完整性。以及採用10K電容器確保高溫工作時可以數千小時穩定運行,每一個功率級都配備高磁導率合金共模電感。

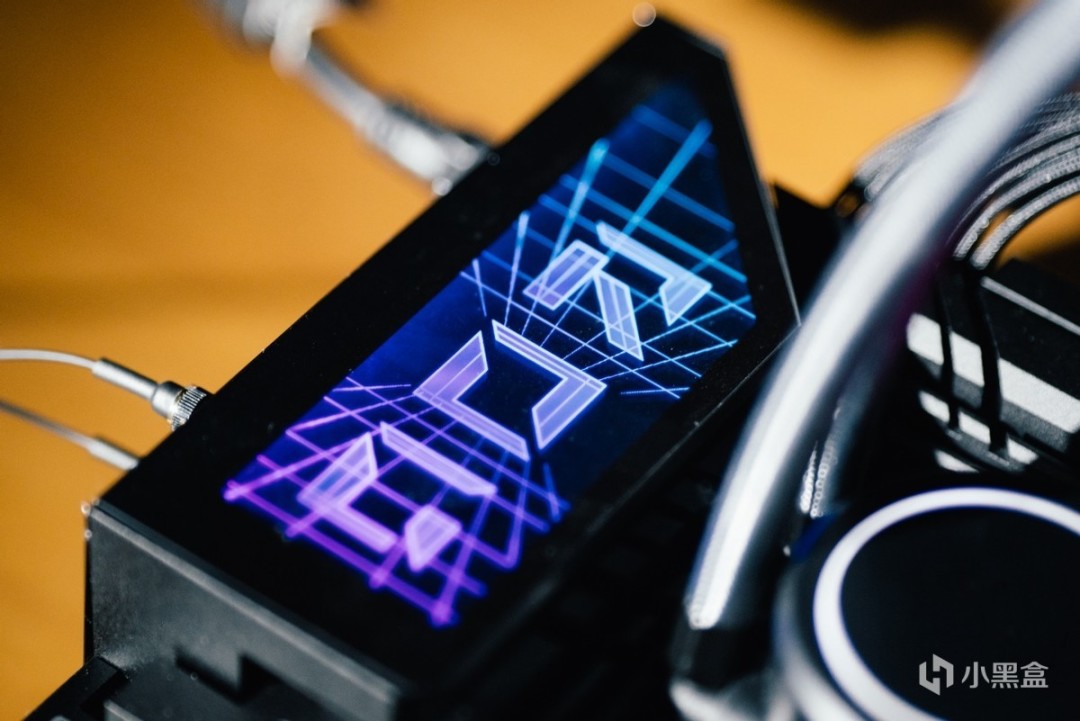

當然最重要的還是ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO可以給予很好的超頻體驗,比如在BIOS下提供AI OC Guide,實現一鍵超頻。你甚至可以不進入BIOS,在Armoury Crate軟件界面下開啓AI超頻,ROG會幫你重啓一次系統,在重啓過程中將性能釋放調整到最佳。

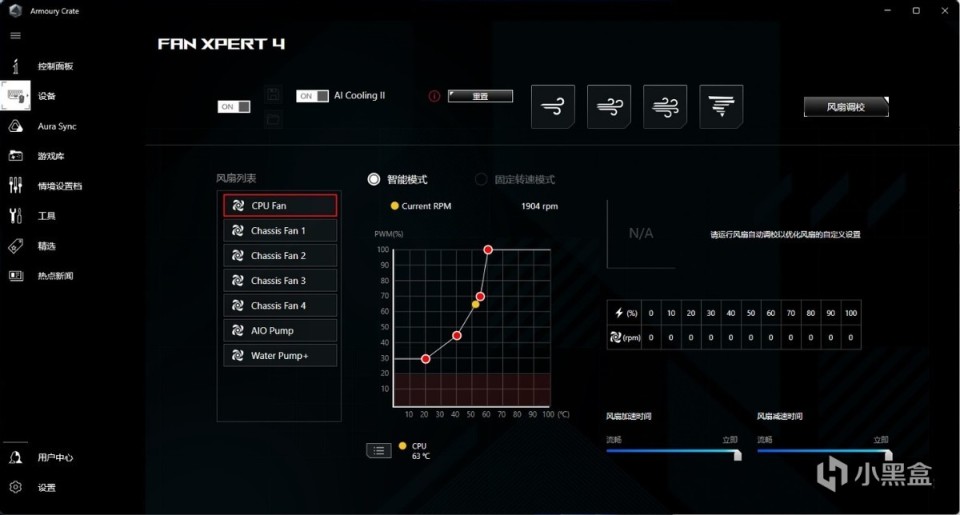

另外值得一提的就是與AI超頻搭配的AI Cooling II,特別是搭配了酷睿i9-14900K之後,一體水冷AIO註定成爲標配,三個PWM風扇、水泵轉速搭配在不同CPU溫度和應用場景下都會有不同的玩法,這個過程也完全可以交給ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO的AI Cooling II,它會先測試一遍散熱系統表現,然後給出安靜、標準、加速、全速四擋調教。在日常使用中,用戶可以根據噪音和使用需求進行選擇。

而在內存性能釋放上,ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO的DIMM Flex自適應性能優化不僅可以在XMP 3.0的基礎上調整小參獲得更強的表現,同時也會針對SK海力士內存顆粒進行自適應調整,配合ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO的本身完善的XMP Profiles匹配,高頻內存支持自然也是輕而易舉。

除此之外,ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO在安裝的過程中還提供了豐富的細節。比如在開機時,除了F1和DEL熱鍵,還新增了MyHotkey小功能,可以將F3設置成用於BIOS升級的ASUS EZ Flash3,也可以把F4設置成UEFI U盤啓動安裝系統,降低了初裝系統時複雜度。

在硬件細節上,這塊主板也集成了MAXIMUS HERO細緻入微的操作設計,例如便於超頻觀測的Q-LED、Q-Code調試,便於顯卡拆裝的Q-Release和用於Wi-Fi 7天線快拆的Q-Antenna。

接口方面則保持了一如既往的高規格,包括1個HDMI接口,4個USB 3.2 5Gbps,5個USB-A 3.2 10Gbps,1個USB-C 10Gbps ,2個Thunderbolt 4,2.5Gbps以太網口,光纖口和音頻口全部拉滿,並配備5個M.2插槽,包括1個支持PCIe 5.0 SSD的M.2。

更多外觀細節可以圍觀我們在昨天發佈的《ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO搶先看:5個M.2,標配Wi-Fi 7,PCIe 5.0拉滿》內容,這裏讓我們進入測試環節。

用AI榨乾性能

在相同架構下想讓酷睿i9-14900K和酷睿i5-14600K表現脫穎而出,那麼更高的頻率成爲了最合理的選擇。因此可以看到酷睿i9-14900K在睿頻的基礎上,還提供了睿頻加速Max技術3.0(,Intel Turbo Boost Max Technology 3.0),以及酷睿i9獨佔的溫度自適應睿頻加速(Thermal Velocity Boost,TVB),先將酷睿i9-14900K加速到6.0GHz。

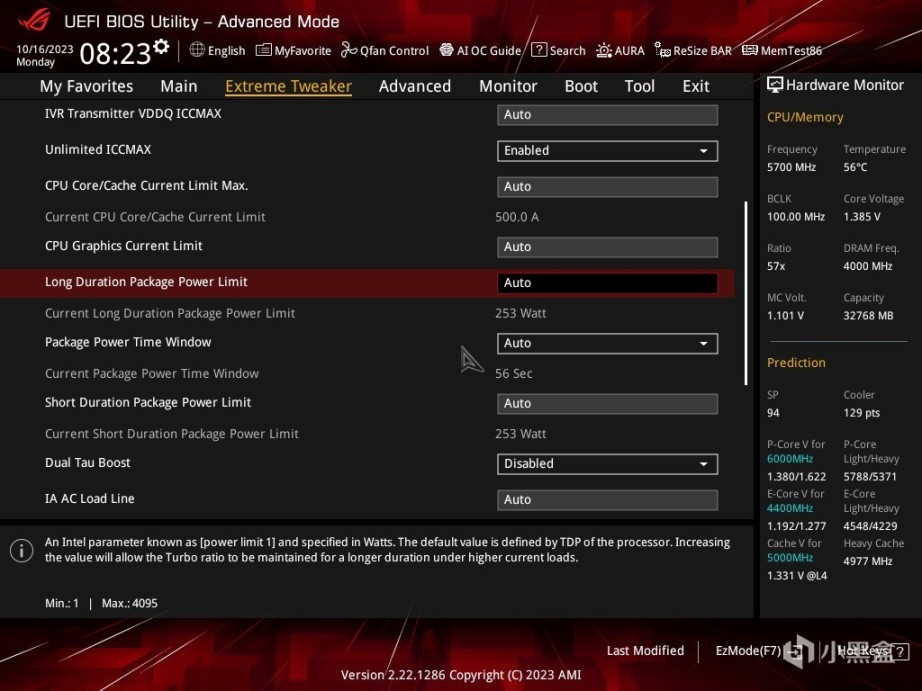

這僅僅是開始,在考慮散熱和功耗的前提下,CPU會被短期功率限制(PL2)和長期功率限制(PL1)所決定,PL2可以釋放更猛的性能,但是維持時間(Tau)只有數十秒,PL1則可以更長的時間運行,直至遇到溫度牆。

但對於性能發燒友而言,諸如高效率水冷、空調、液氮等更強的散熱方式比比皆是,這時候有機會把基礎功率設定到最大功率,酷睿i9-14900K的性能會被進一步得以釋放,這也是K系列搭配Z790高端主板有意思的超頻玩法之一。

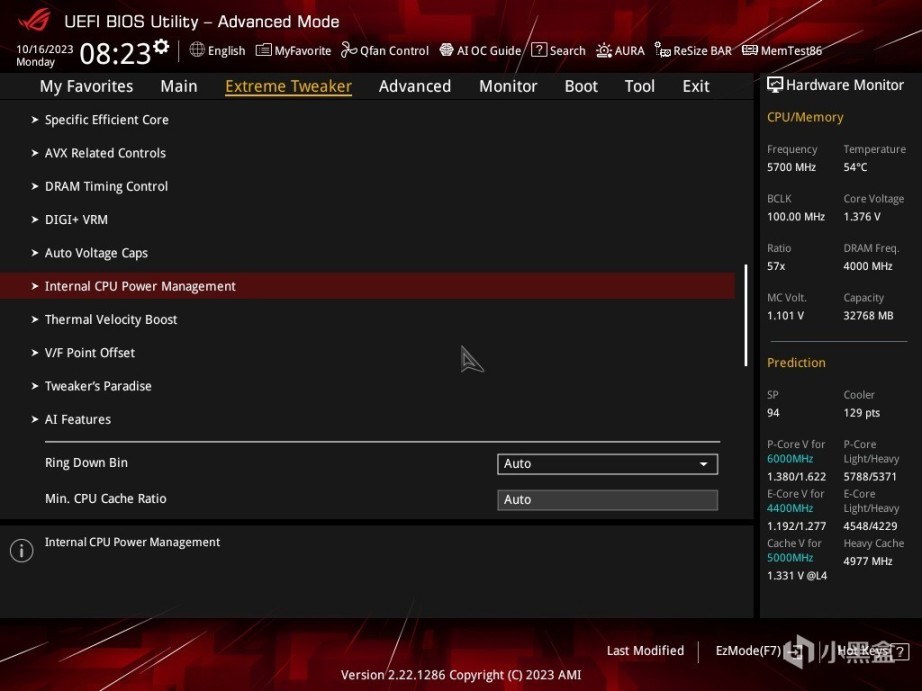

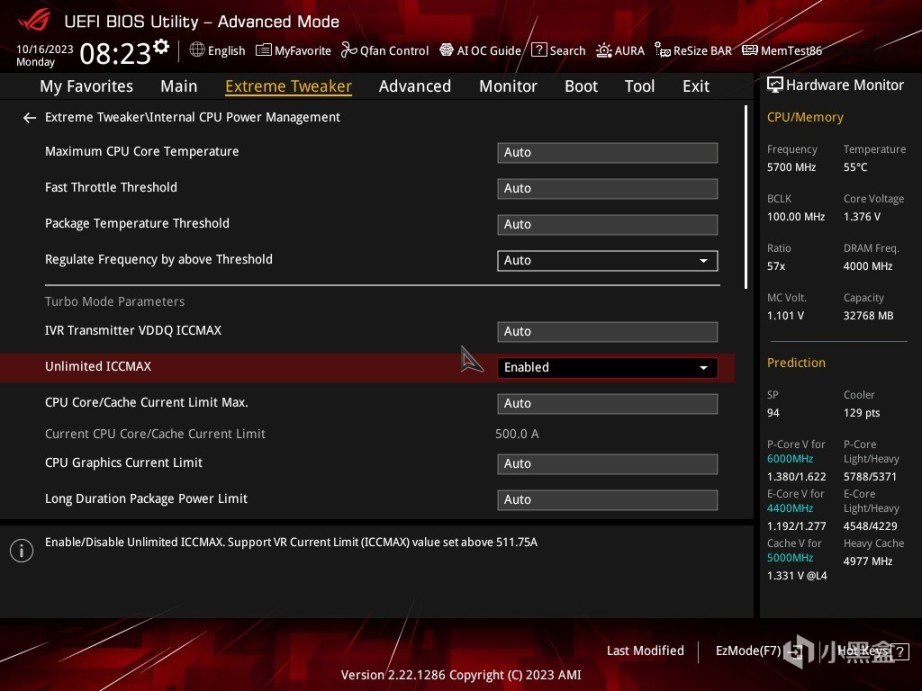

當開機按DEL進入ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO的UEFI BIOS Utility界面後,我們就可以在Extreme Tweaker中找到Internal CPU Power Management選項,在選項之將Unlimited ICCMax(不限制最大電流)由Auto改成Enabled,短期功率限制和長期功率限制則可以進一步提供給我們手動修改。

同時英特爾也給出了性能模式和極限模式下PL1、PL2、ICCMax的參考,在ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO中,PL1對應Long Duration Package Power Limit,PL2對應Short Duration Package Power Limit。但是沒差,直接將功率設置成對應值,也可以根據ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO將功率拉到最大,不做任何限制,從而配合發燒友玩家的極限散熱獲得更強的性能釋放。

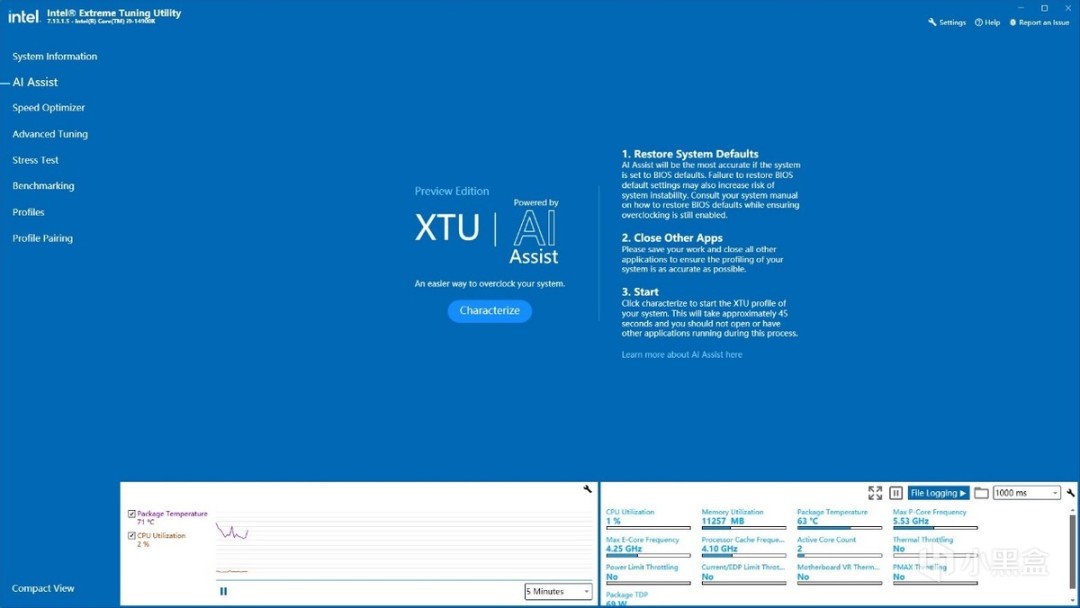

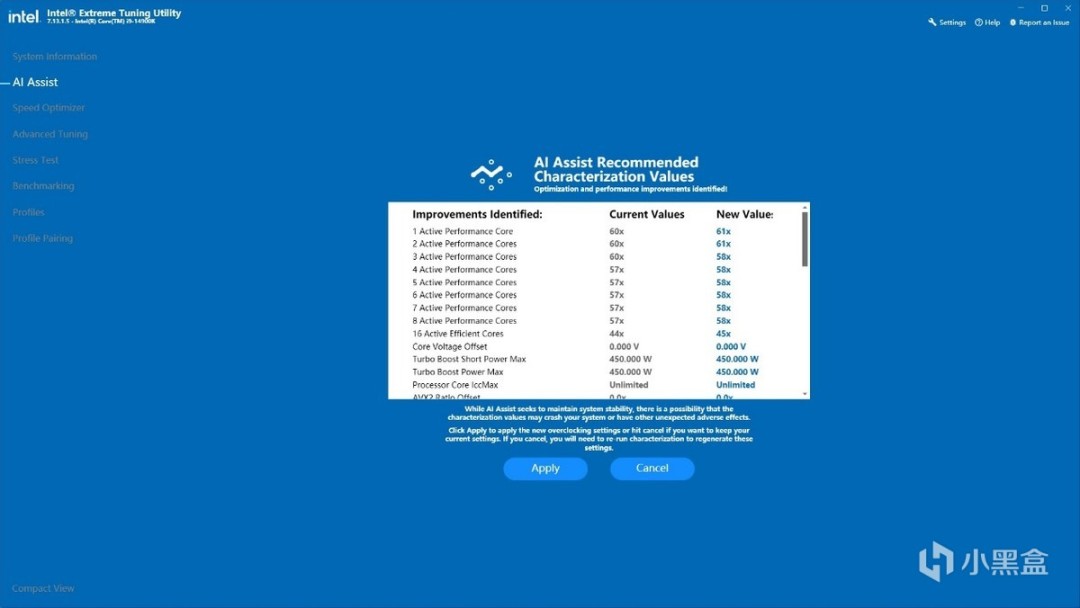

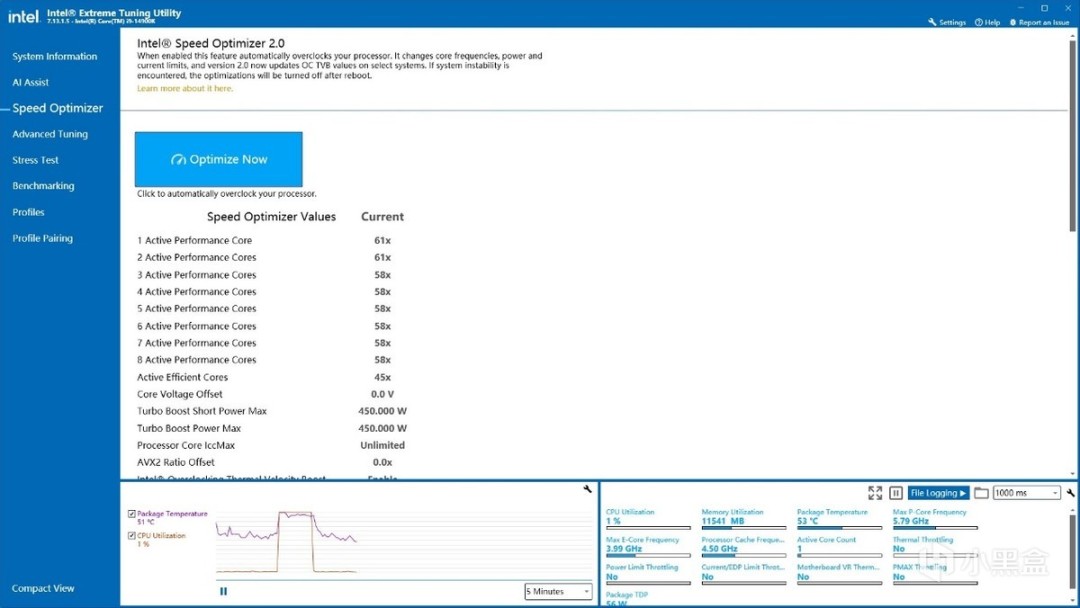

但即便對於輕車熟路的DIY超頻玩家而言,這樣的設置還是太麻煩了。爲此英特爾進一步將旗下的Extreme Tuning Utility(XTU)超頻軟件升級,首次引入了XTU AI Assist功能,相對於Speed Optimizer,XTU AI Assist更智能,它不僅僅考量CPU的體質,也會判斷整個系統的綜合情況,以AI的方式對CPU進行整體超頻。

在經過數十秒操作之後,可以看到每個核心都進行了專門的調教,AI Assist在其中選出了2個P-Core,將性能提升到了6.1GHz。當然筆者在測試的過程中也看到了CPU很快觸到了溫度牆和功耗牆,意味着散熱裝備如果更好,AI Assist發揮CPU的潛力也就越大。

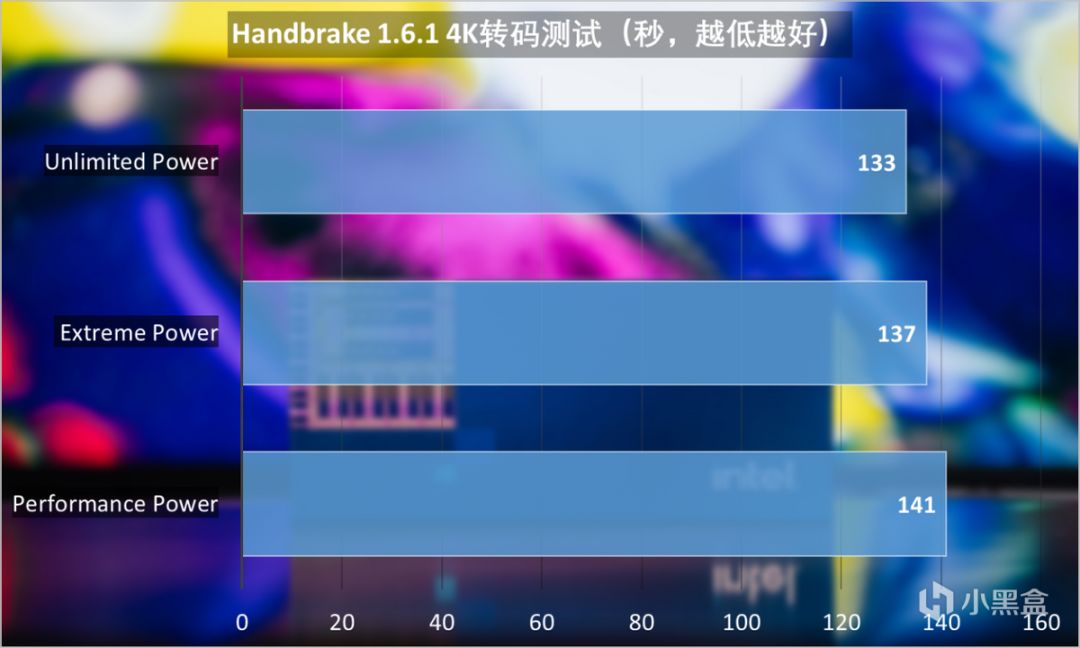

這裏我們用Handbrake 1.6.1轉換一段4K視頻,記錄酷睿i9-14900K不同性能釋放下的表現,可以看到同一塊CPU不同的調教下,差距還是非常明顯的。

遊戲火力全開

進入到遊戲環節,這裏我們慣例先奉上測試平臺作爲參考,包括360水冷,GeForce RTX 4090,1250W電源,360Hz刷新率的1080p分辨率屏幕,並用13900K、13600K、12900K、12600K作爲陪跑,測試平臺大致參考如下:

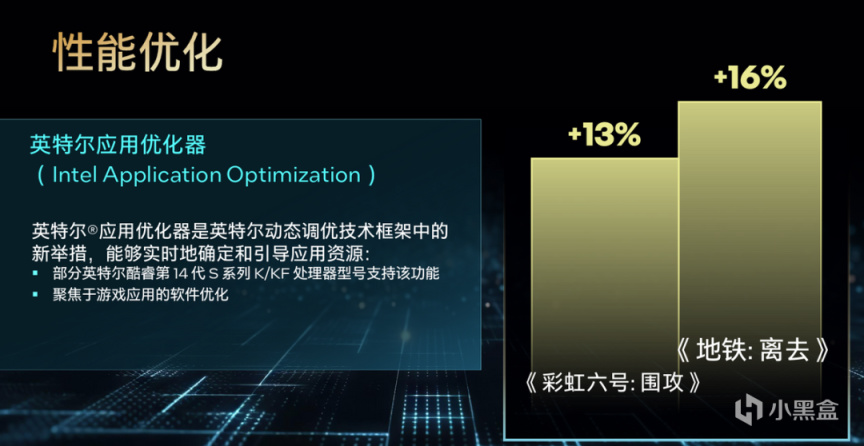

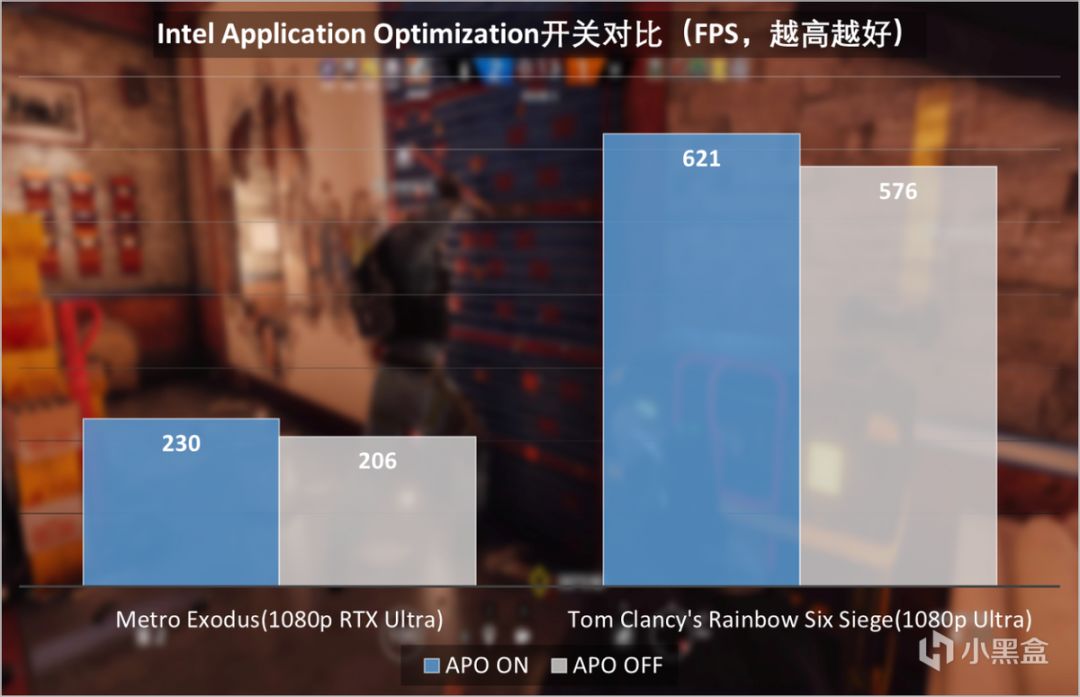

在測試之前,還有必要提到另一個新功能,英特爾應用優化器(Intel Application Optimization,APO)。這是一個與現有硬件線程調度器配合,給遊戲和應用提供更好的技術,它需要基於Dynamic Tuning Technology(DTV)運行,也需要遊戲支持,這項技術目前是第14代酷睿處理器部分型號和遊戲同時支持才能奏效。

有意思的是,英特爾應用優化器是一個底層的線程調度優化結果,如果線程調度器發揮已經足夠好,也沒有應用優化器介入的空間。

在安裝應用優化器的UI,並確保BIOS中的Intel Dynamic Tuning Technology開啓後,在界面下就能看到應用優化器已經能夠識別到對應的遊戲。

在實際測試中,開啓和關閉APO,在1080p最高畫質下進行對比,可以看到兩者之間相差大約在15%左右,符合英特爾的宣傳預期。

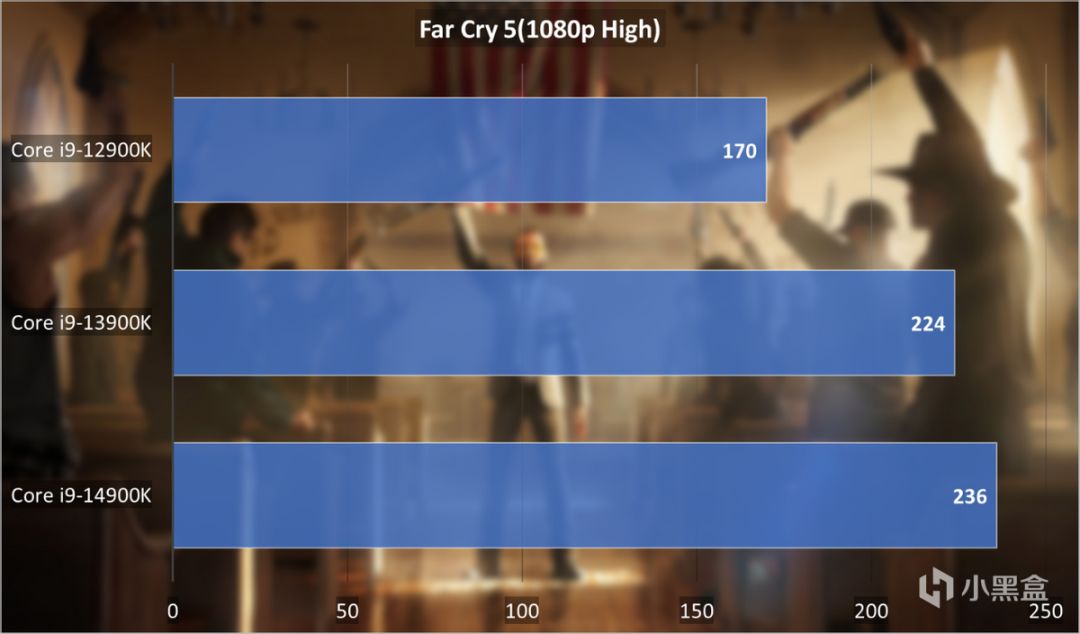

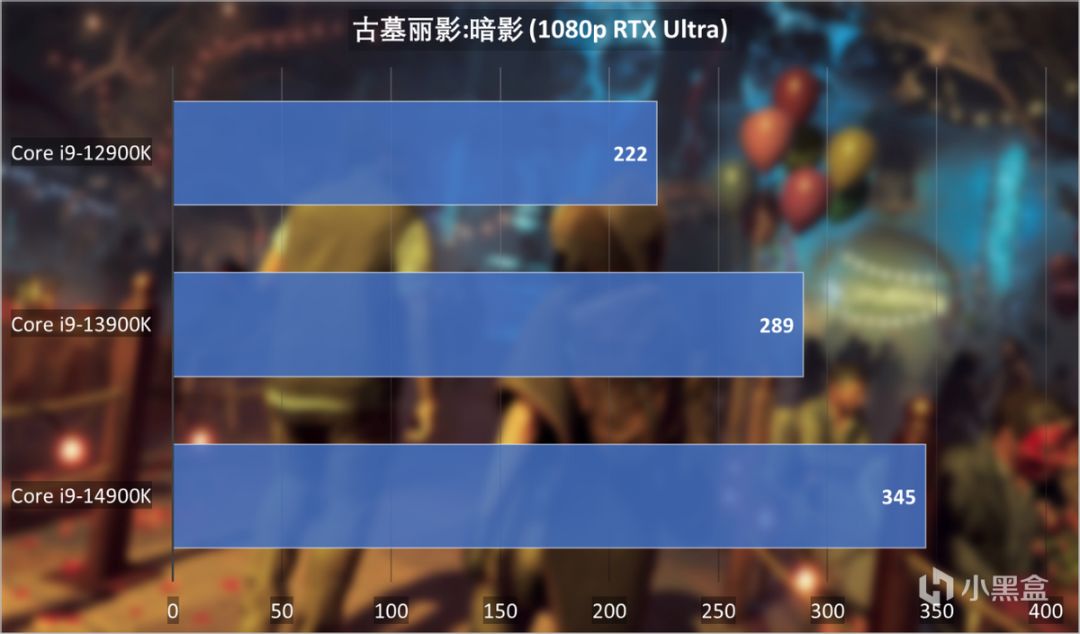

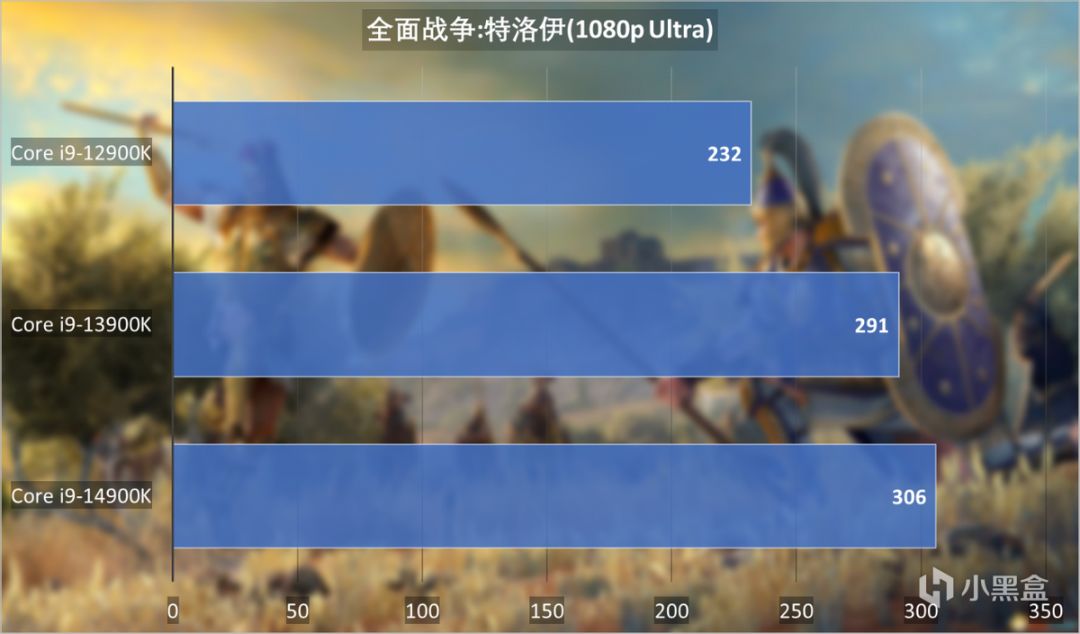

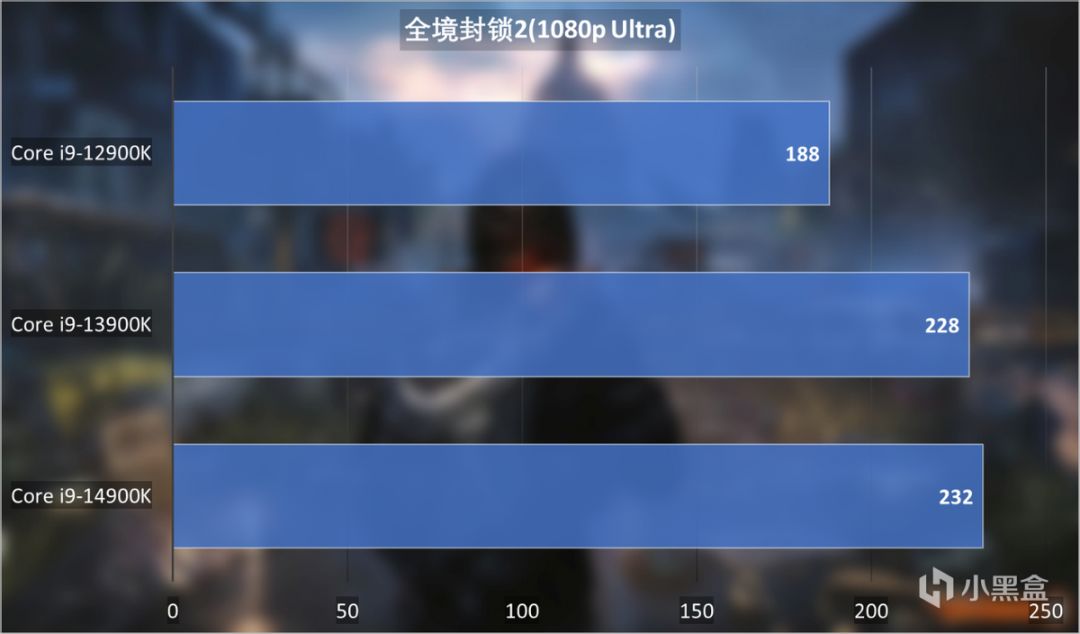

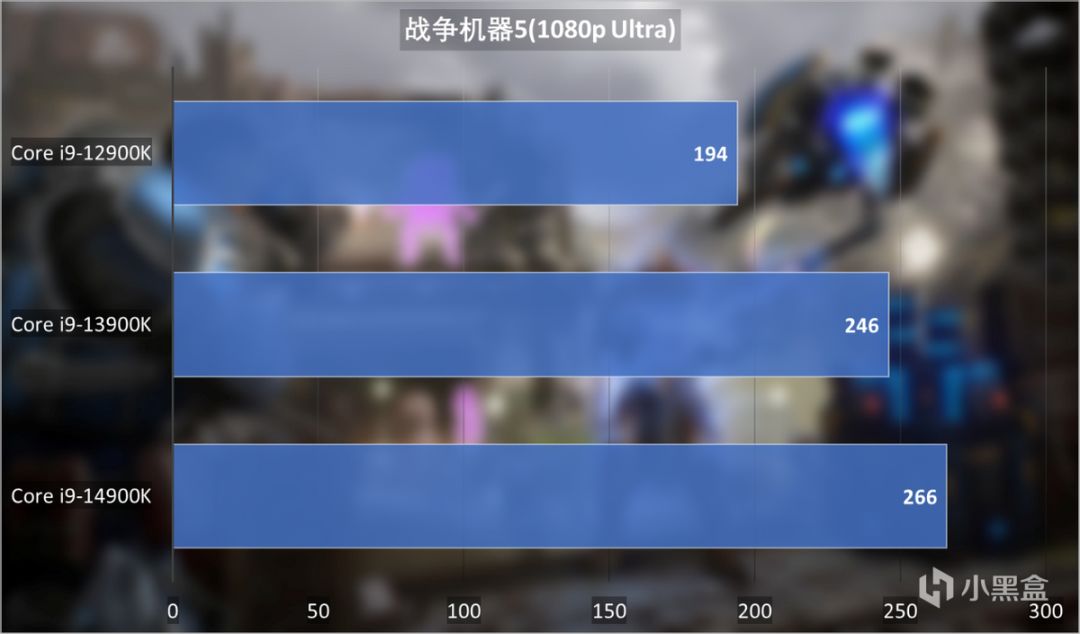

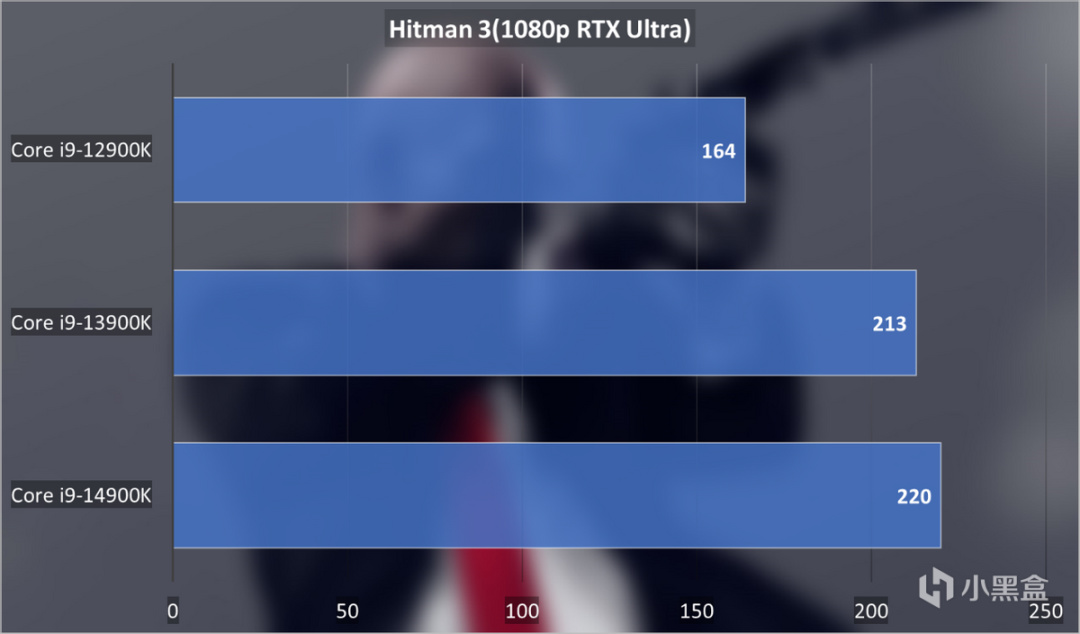

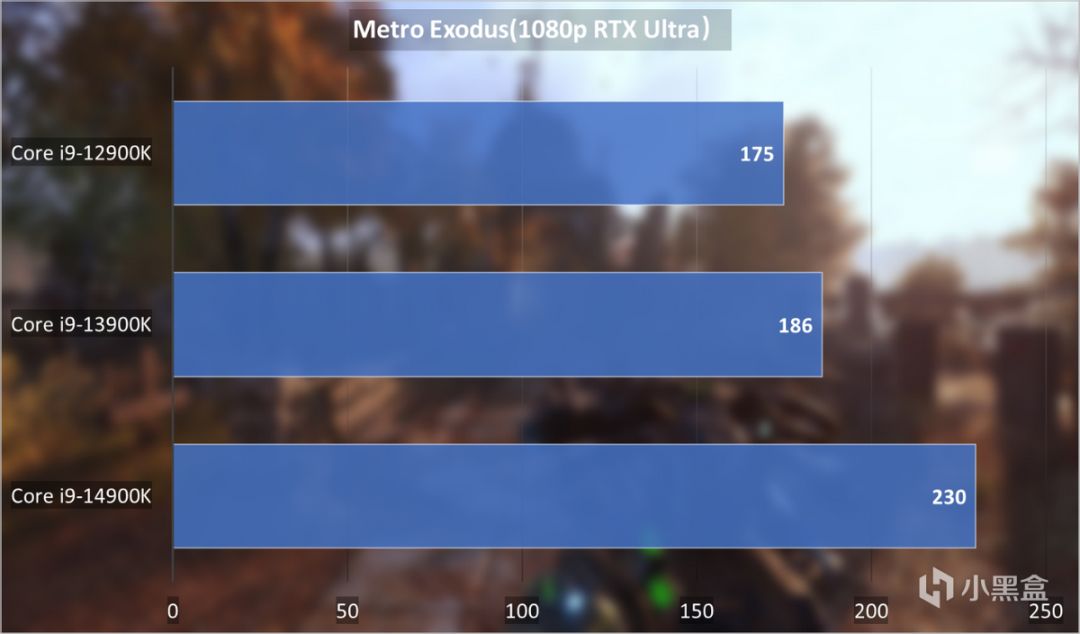

即使沒有APO加持,酷睿i9-14900K在高頻率在1080p分辨率下帶來的效果也立竿見影,如果對比酷睿i9-13900K,整體提升可以從5%到20%不等,部分遊戲提升幅度確實讓人感到意外,一方面得益於頻率的提升,另一方面則歸功於多線程的優化的結果。

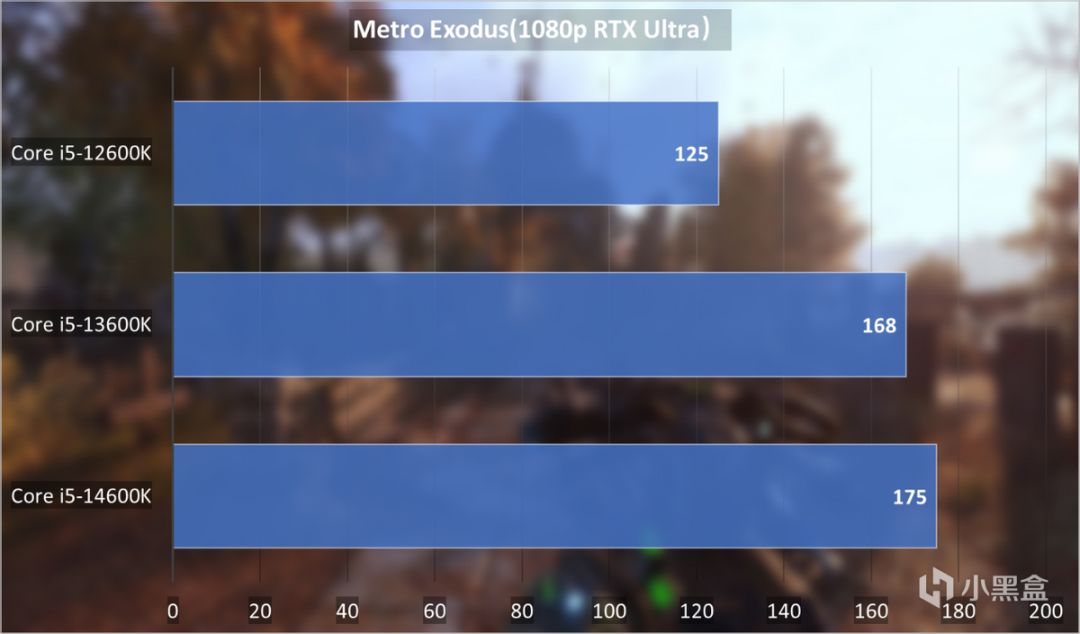

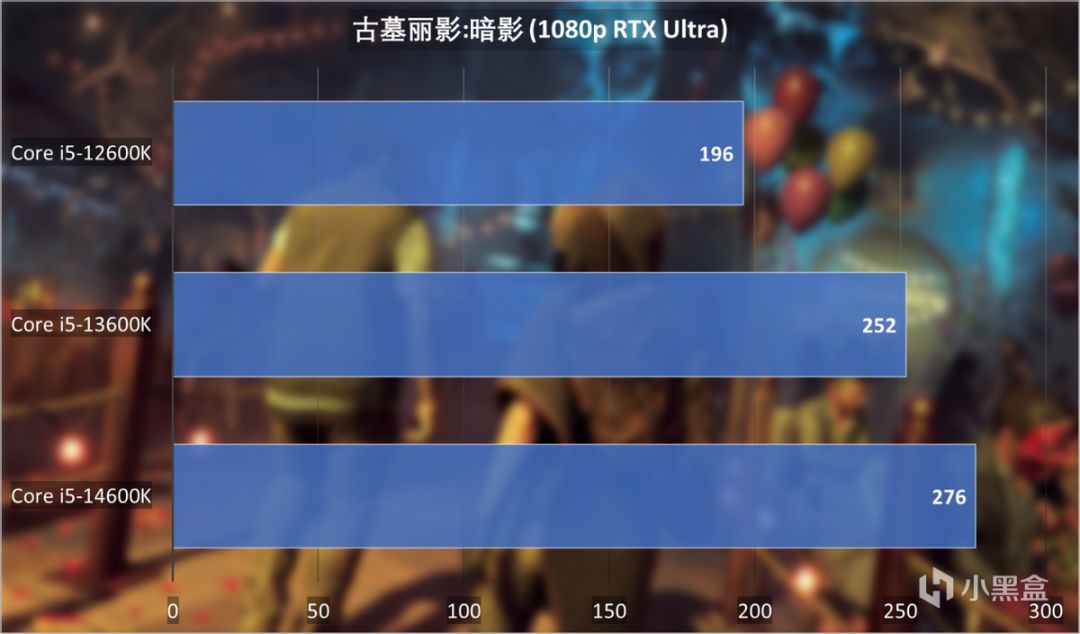

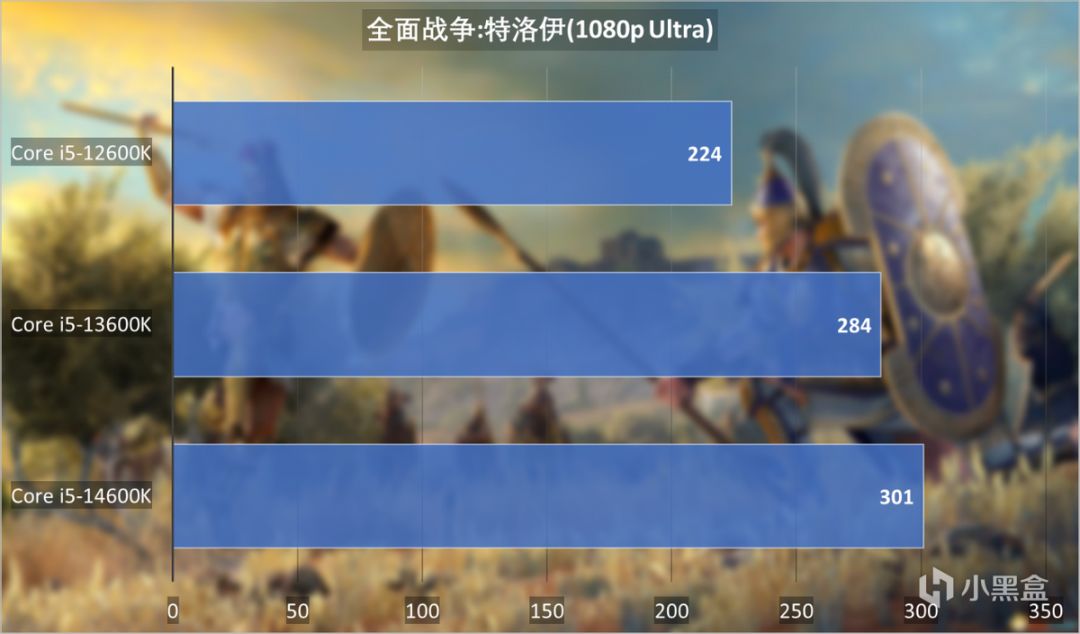

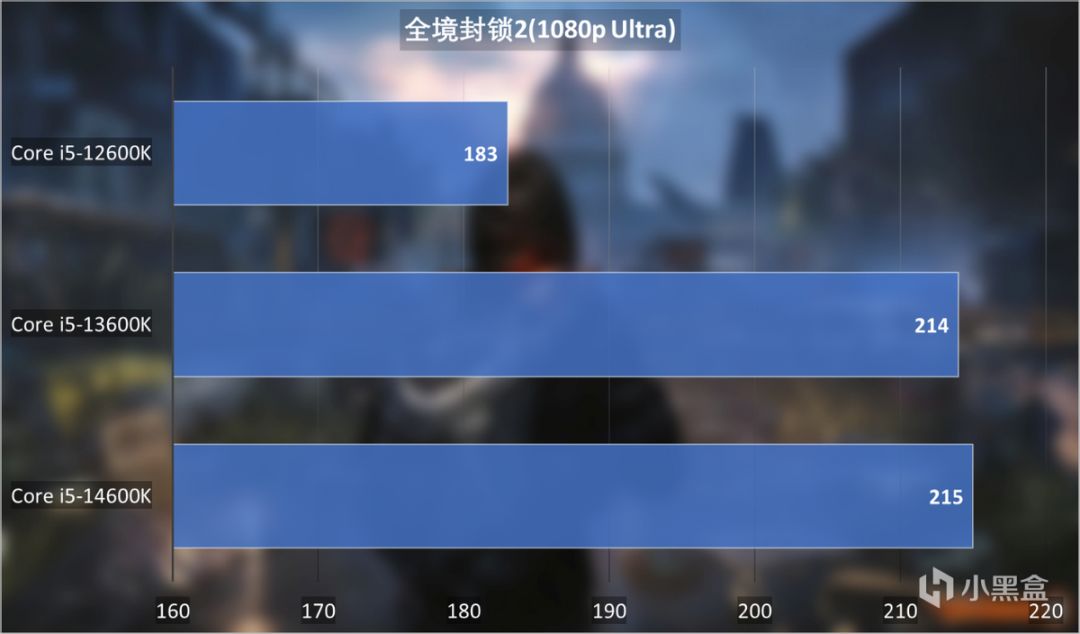

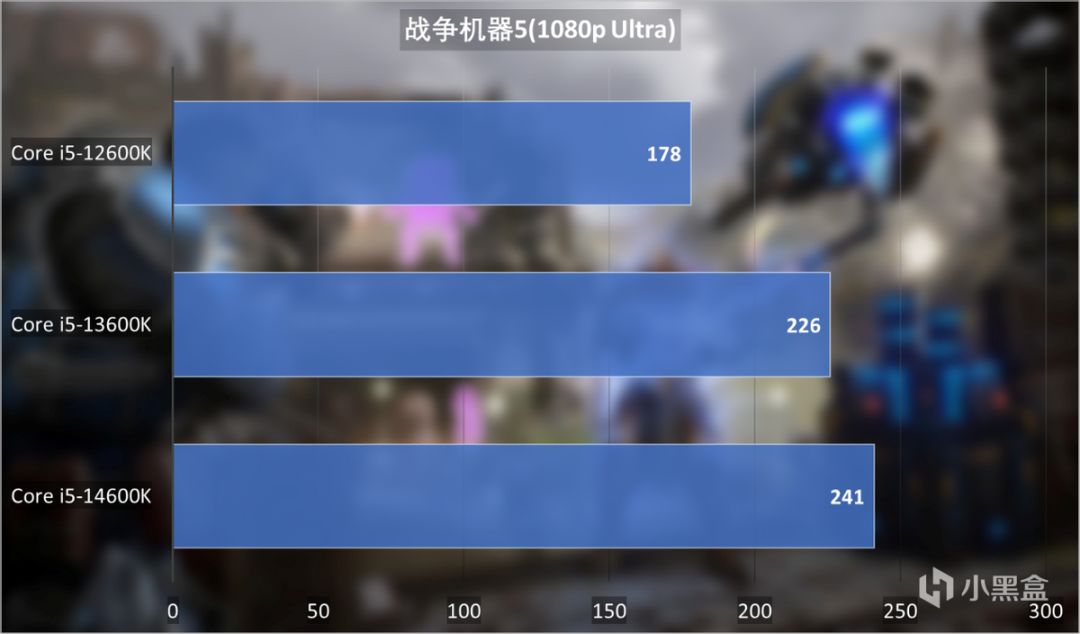

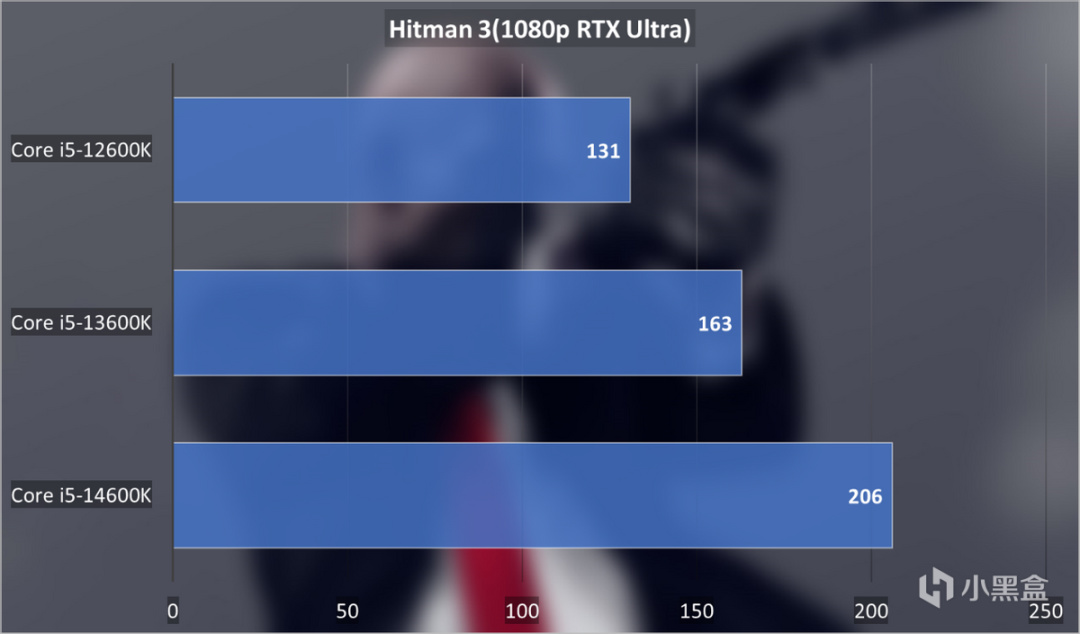

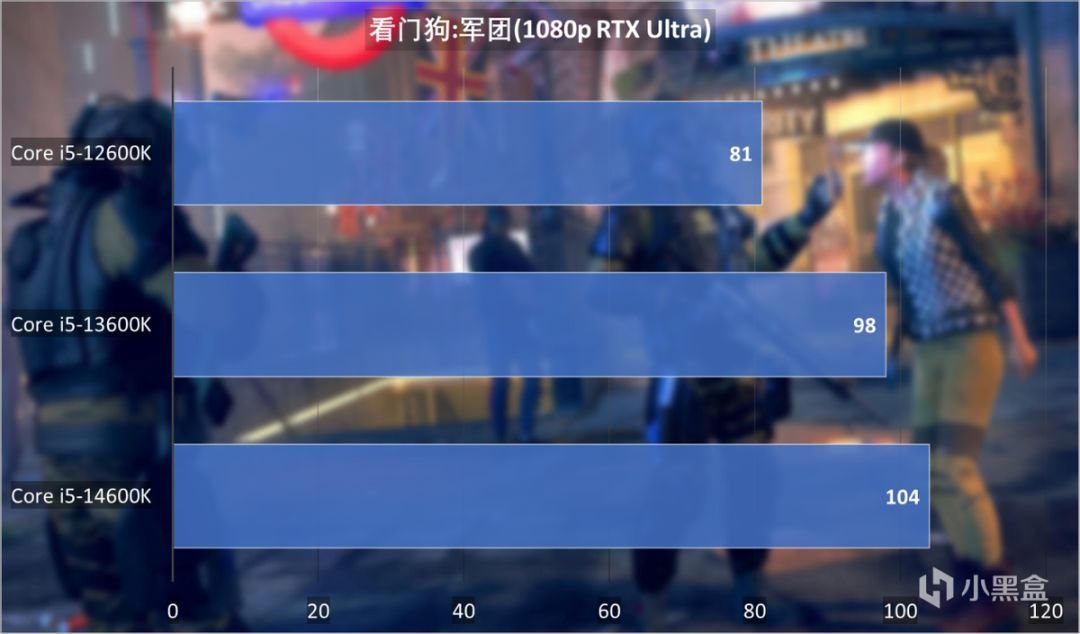

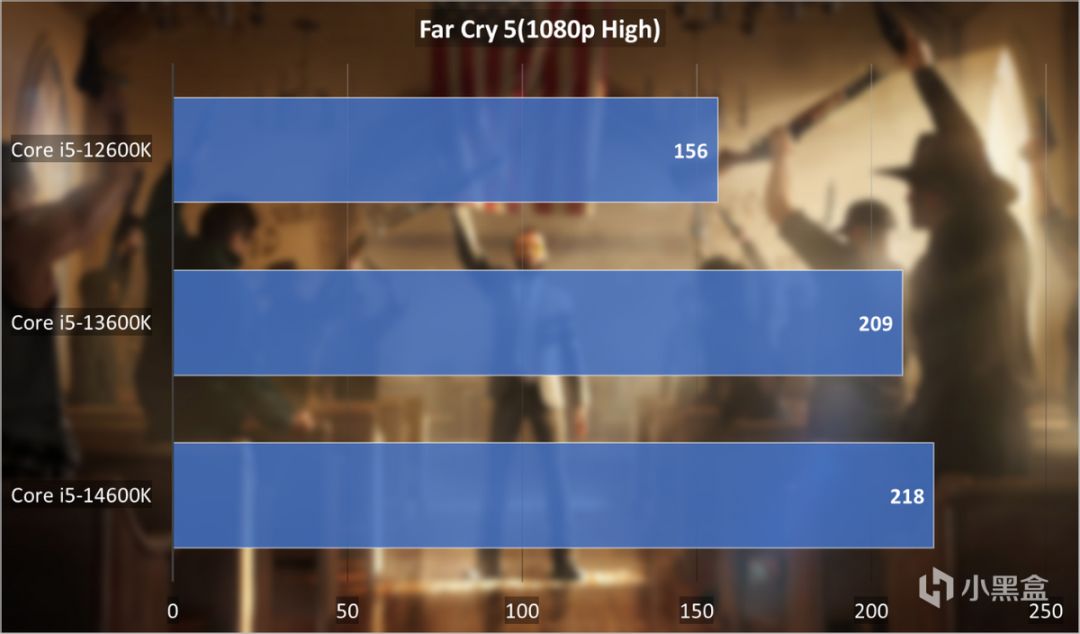

酷睿i5-14600K如果與13600K和12600K做對比,相對12600K提升還是非常明顯的,最高可以有40%提升,相對13600K提升在10%以內。當然,當初13600K對比12600K的時候,提升感受巨大。

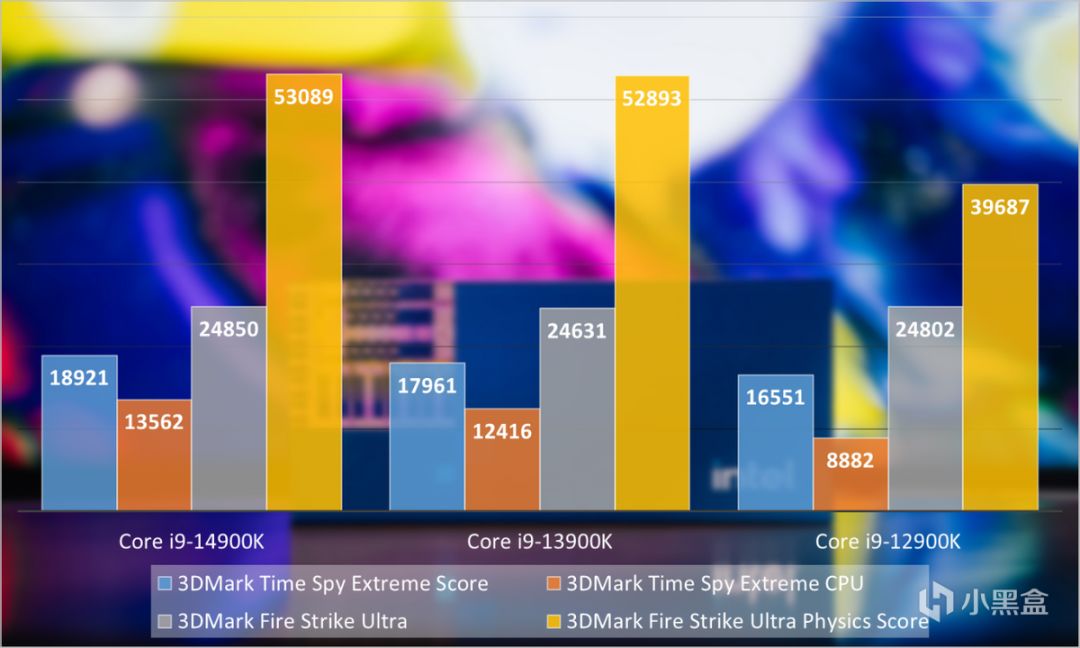

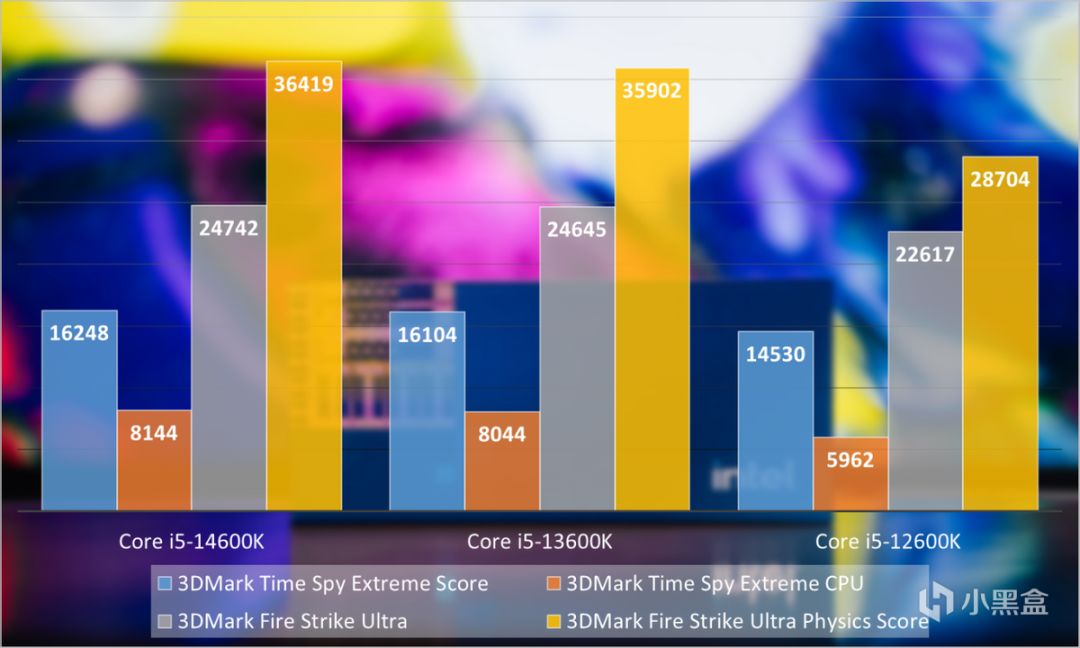

另外我們也順勢用3DMark Time Spy Extreme與3DMark Fire Strike Ultra以及對應的CPU子項作比較,第14代酷睿提升優勢大致在10%以內。

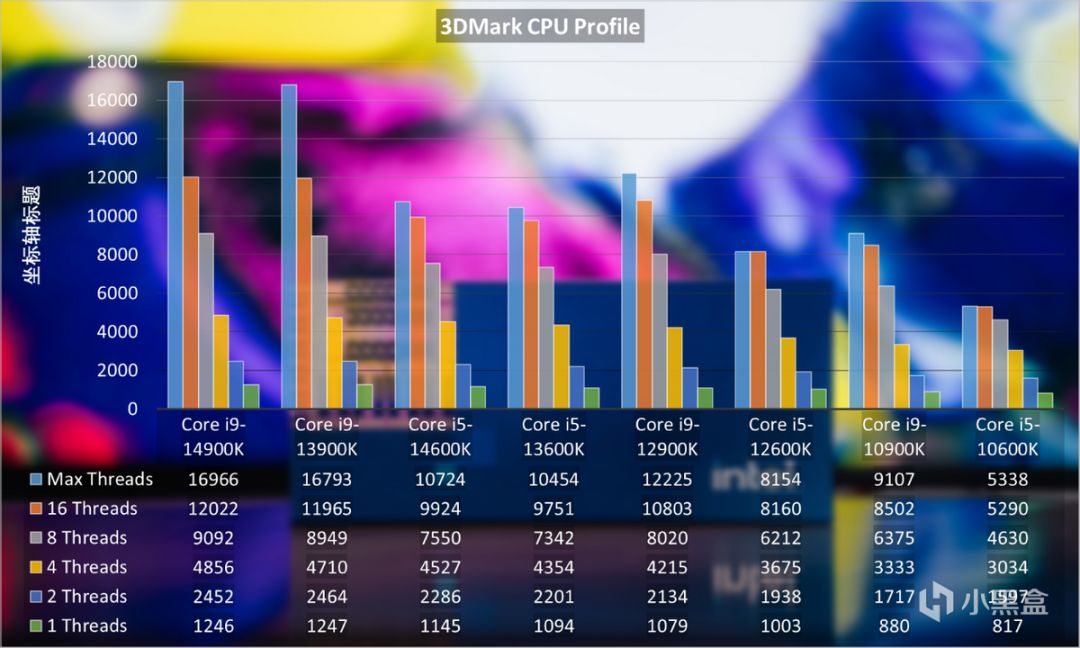

而在3DMark CPU Profile測試中,可以看到多線程對比差距其實不多,有3%左右提升。

創作拉滿

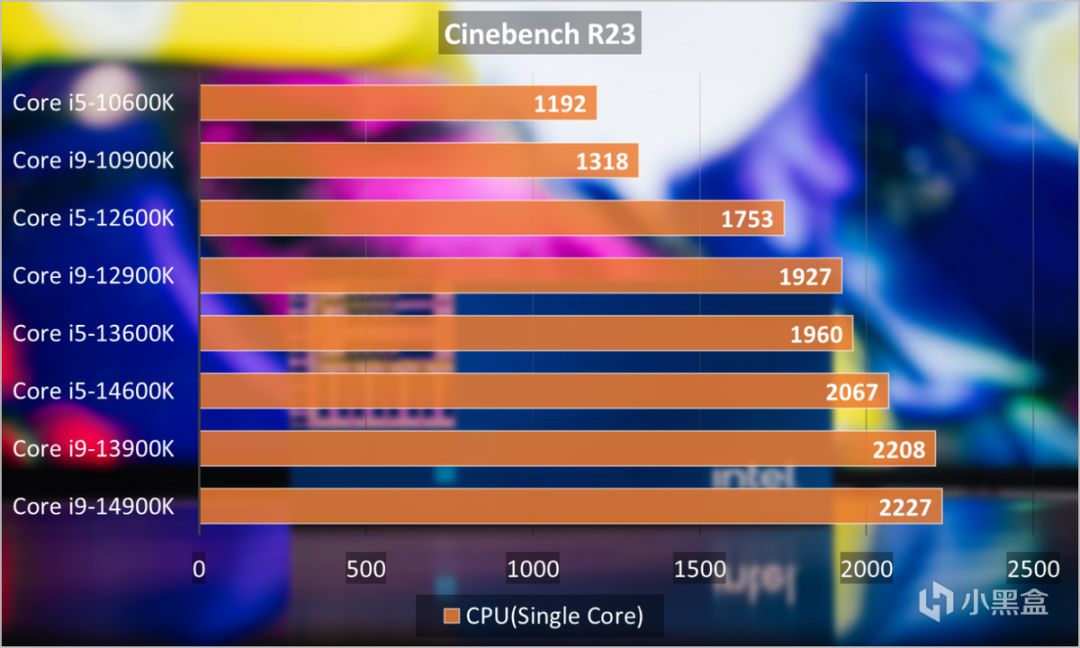

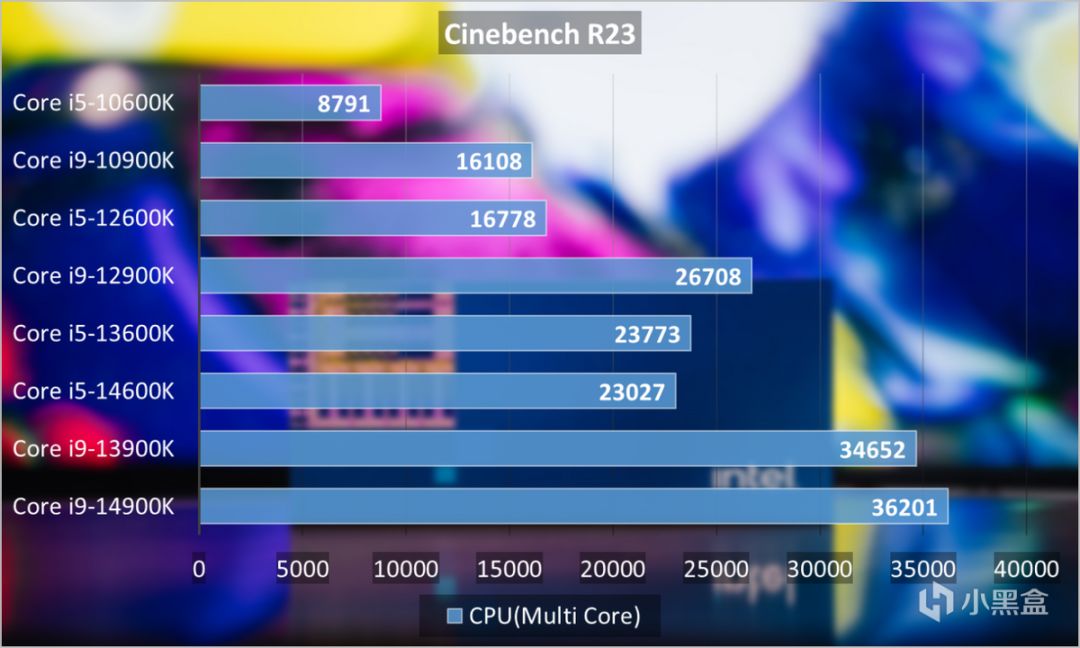

多線程的另一個好處即是帶來更高的創作效率。這裏Cinebench R23引入了動畫工作流程的關鍵幀增強功能,同樣也幫助用戶更準確的測量其性能,測試包含單核與多核兩個部分。如果是與12代酷睿對比,14代酷睿多核優勢有30%以上提升,單核優勢有15%左右提升,如果是與13代酷睿對比,分數旗鼓相當。

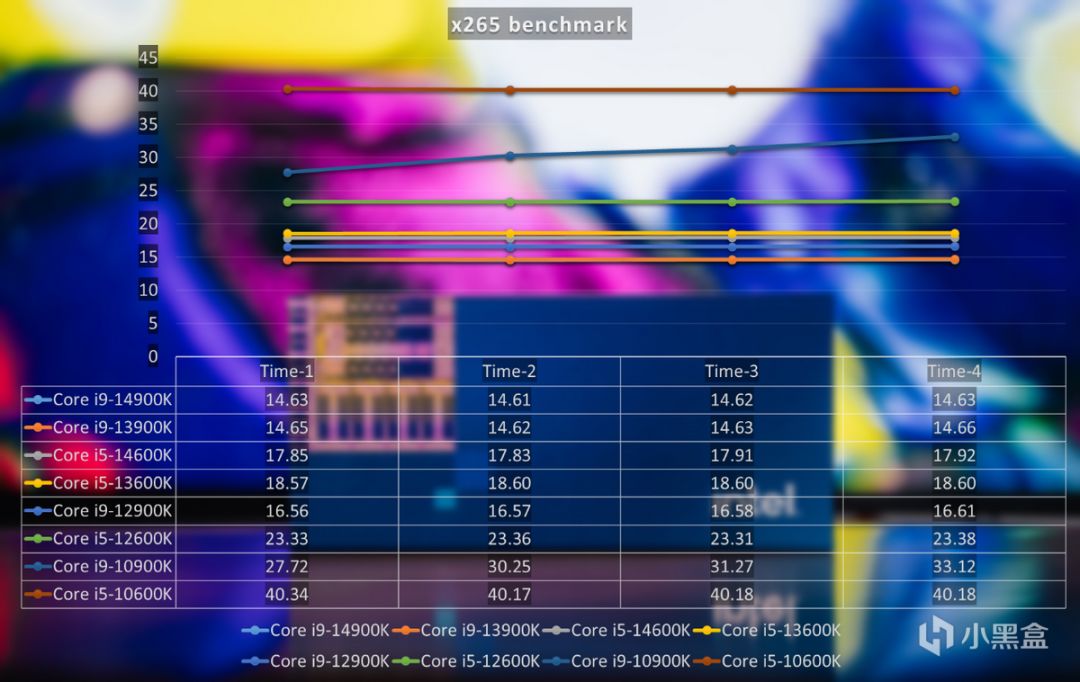

開源編碼器x265 benchmark會對CPU進行連續四輪的編碼測試中,可以判斷CPU在系統中的持久性能,由於測試平臺提供了充足的散熱,並且沒有使用機箱,基本上浮動不大。也帶也可以看到這幾年處理器進步的速度。

然後考驗整體性能的了WebXPRT 4與CrossMark,WebXPRT 4中酷睿i9-14900K和酷睿i5-14600K在系統層面的表現非常不錯,甚至酷睿i5-14600K優於13900K,高頻內存在其中起到了很好的幫助。

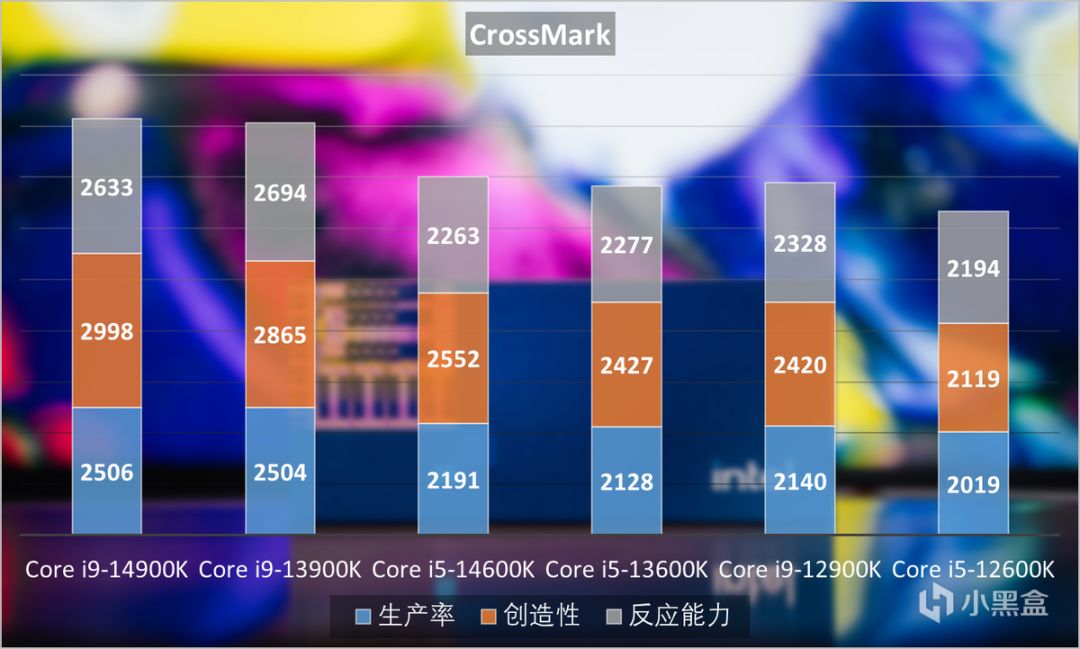

CrossMark則爲OEM廠商公認的檢測平臺,大部分場景同樣注重於IPC表現。14代酷睿在CrossMark中的實際提升大約提升3%到5%。

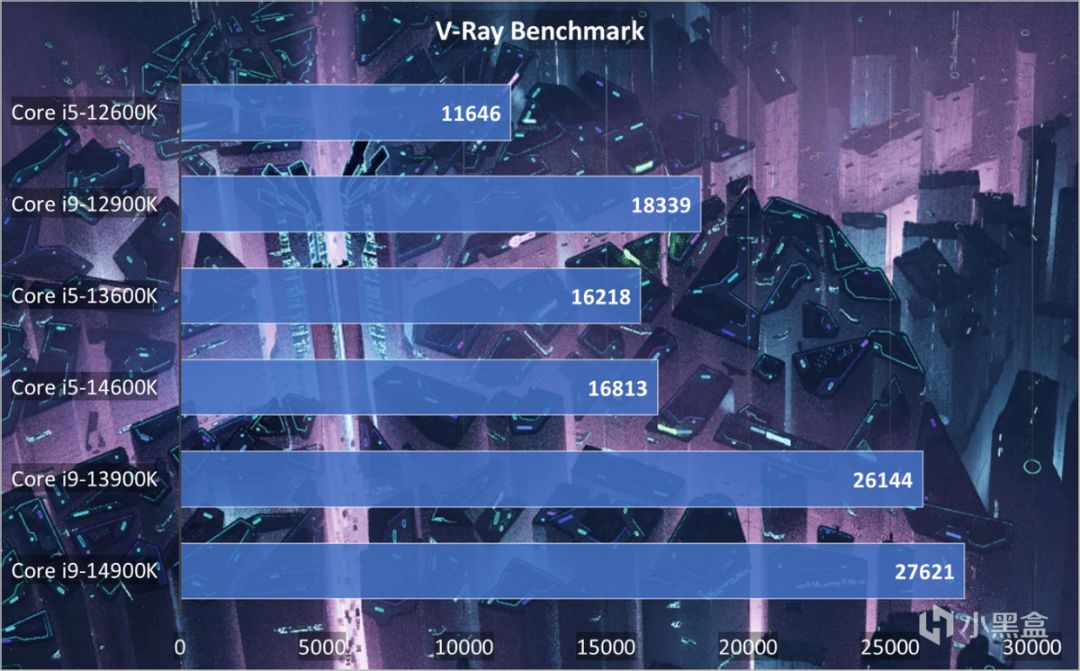

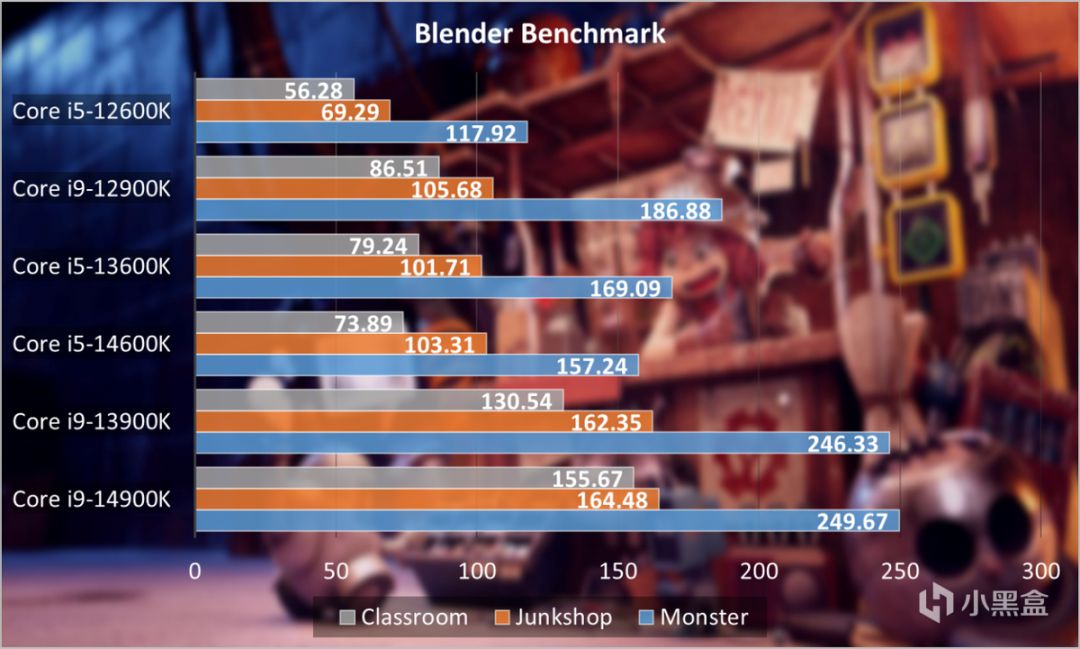

在專業軟件測試中,使用了V-Ray Benchmark與Blender Benchmark 作爲參考,酷睿i9-14900K提升基本在10%之內,不過Classroom場景中相對13900K提升有接近20%。酷睿i5-14600K則基本與上一代持平。

寫在最後:升級新選擇

酷睿i9-14900K仍然維持了8C16c32T的核心與線程數量,但由於更高的內存頻率,XTU AI Assist一鍵智能超頻,英特爾應用優化器APO多個應用層面優化加持,讓其在遊戲中的表現能比13代酷睿更進一步。重點是,酷睿i9-14900K的4999元定價要比酷睿i9-13900KS的6499元便宜了1500元,6GHz主頻給遊戲帶來的酸爽體驗變得更具有普適性。

另外與第14代酷睿一起開賣的Z790主板、高頻內存,也帶來了不少針對處理器散熱、性能提升的新技術,基於新處理器的AI超頻、系統級AI優化着實幫助玩家節省了不少時間。

性能提升也僅僅是新處理器升級的一部分,對Wi-Fi 7,Thunderbolt 5的支持能讓14代酷睿平臺搶先一步獲得更好的無線網絡連接和有線擴展。在未來的一年中,可以預判有更多設備加入Wi-Fi 7陣營中,提供240W充電功率和120Gbps傳輸速率的Thunderbolt 5也會隨着獨立芯片進一步普及,給14代酷睿平臺升級提供了更多理由。

如果過去一年中,你一直持幣觀望是否從12代酷睿甚至更老版本的CPU升級到最新版本,那麼讓6GHz一步到位的酷睿i9-14900K無疑就是理想的選擇,無論是多線程創作性能,AI加速,遊戲幀率,這款英特爾最新的消費級旗艦處理器可能會是未來一年最理想的選擇之一。

而酷睿i5-14600K則以2599元的定價保持着不錯的性價比,特別也適合12代酷睿平臺以前的玩家進行升級,讓自己的遊戲主機獲得6C8c20T的核心與線程數量的同時,也能享受到高頻DDR5帶來的性能提升和新接口帶來的擴展體驗。特別是在即將到來的購物季中,無疑是非常合適下單的。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com