文/灰信鴿

今天,米哈遊在上海梅奔辦了《原神》第一次大型線下音樂會。這場音樂會規模龐大。活動辦2天,每天迎來約一萬名玩家。數十天前,音樂會門票剛開售,就在3秒時間內被一搶而空。

這場音樂會也幾乎代表了國內遊戲音樂最高的製作規格。在臺前,200餘位藝術家登臺演出,其中有上海愛樂樂團,也有倪方來等大師級音樂人;

在幕後,這場音樂會的製作陣容同樣空前:音樂總監是上海音樂學院教授安棟,音響總監金少剛曾擔任北京奧運會開幕式音響總工程師……

但相比細數規模,這場音樂會其實更像一個總結過往3年的節點。我們常說《原神》音樂代表國內遊戲音樂製作的最高規格,但它更深的一面是其表達方式,讓衆多的玩家乃至從業者有了一種特殊的共同語言。

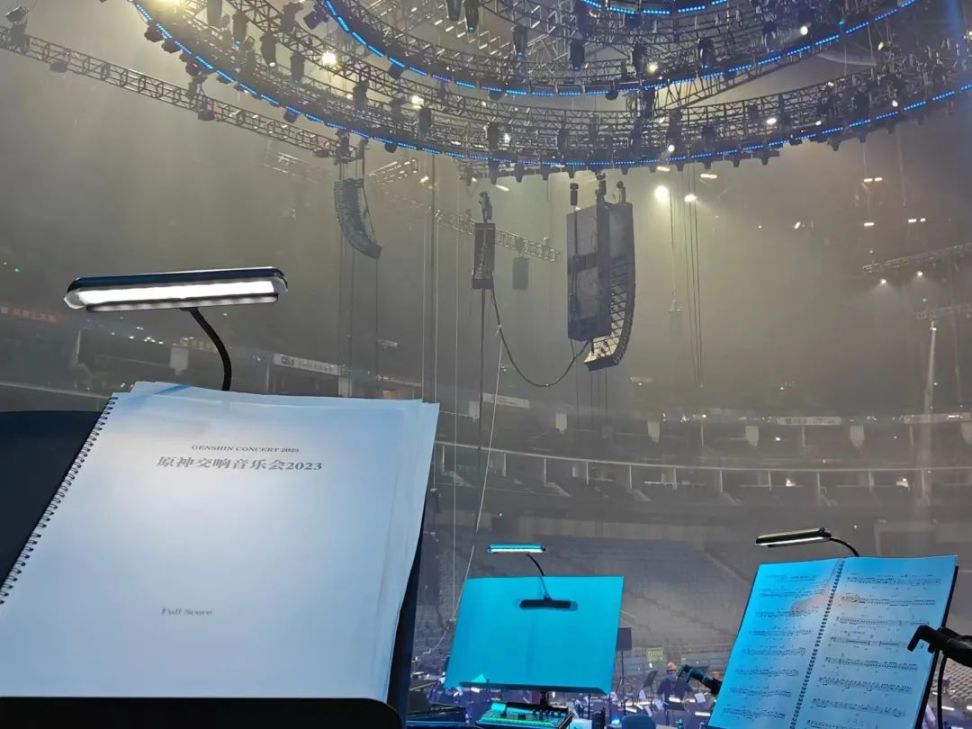

9月21日起,我們受邀旁觀演出彩排與現場搭建的幕後過程,嘗試記錄這場活動。

01

與玩家建立聯繫的時刻

9月21日,上音歌劇院合唱排演廳,《原神》音樂會開始彩排。時間很緊了。首先是音響排線,電聲民樂先進場調音,緊接着是數日反覆摳細節的練習、調譜、改演出方案,往後還有在梅奔配合音響測試一輪接一輪的大聯排。

而且《原神》音樂的樂譜複雜,需要大量磨合。這也是我覺得最矛盾的地方:四面八方的幾百號人在那裏,其中一些還語言不通,明明說話時還要在彼此中間舉着翻譯機,卻要在撥弄琴絃的一瞬間,就得合上彼此的韻律。

後來樂團來了,本就排滿了線路、放着總監辦公桌的走廊變得更擁擠,兩旁頂着衆多巨大的黑色樂器箱。彩排時,意見像雪花一樣飛出去,大家抱着樂譜在兩個排練廳裏面來回奔波着,找對應的各個部門解決問題。

那幾天在幾間排演廳門口,我能聽到最多的話就是:“好,從X小節開始,那我們再來一遍。”總譜大大地攤在那兒,上面畫滿了符號,書頁旁一排的目錄標籤已經快被翻爛了。但即便如此,不少音樂人仍然樂在其中。

負責二胡演奏的馬稼駿就是其中之一。

儀式感,是我見到稼駿的第一感受。他到了後,從包裏取出4把二胡,挨個掛在一旁的琴架上。稼駿負責4首璃月地區的音樂演出,他覺得在臺上調絃不好看,分別爲每首音樂定製了新的二胡。前段時間,他還自己定了套演出服。

稼駿對《原神》音樂足夠熟稔。2019年,他接到《原神》的合作企劃後,幾乎負責了《原神》遊戲音樂中所有二胡部分演奏。當中最出名的便是《塵世閒遊》,至今它仍是《原神》B站賬號人氣最高的視頻,有超5000萬播放量。

不過接到音樂會邀約,稼駿仍心心念,在那之後接近的半年時間裏,他幾乎天天都有抽空練。想着讓演出有些不一樣的質感,他還試着把弦放到極限狀態,嘗試一些新的演奏方式,“一般二胡是不會這樣演的”。

其實,《原神》音樂已經有相當高的演奏難度。

最初,拿到樂譜的時候,稼駿就覺得當中二胡部分的難度太大,很多是超出二胡這種樂器能演奏的範疇。當時在剛錄完《塵世閒遊》的時候,稼駿沮喪極了,覺得這首曲子搞砸了,遠沒有達到自己想要的感覺。

有同樣感受的不止他。在錄製稻妻地區音樂時,日本幾位三味線大師看到譜子都拒絕了,最後是年輕一代三味線樂人藤井黎元接了下來,事後他說,他幾乎嘗試捨棄掉過去所學的所有傳統演奏技法,才能完成演奏。

這次彩排也因此做了諸多調整。在彩排須彌音樂時,演奏西塔琴的演奏家章益就提到,這張樂譜的跨度太大,變化太多,幾乎不可能用一隻手按過去,最後他們是把譜子拆成兩塊,讓兩位西塔琴手一起來完成演奏。

音樂總監安棟,則將其解讀爲,《原神》有自己的音樂語言。

按傳統,很多項目使用樂器,都會在意一些刻板印象,都不可避免地帶着傳統演奏的痕跡。但《原神》有自己的語言體系,它將民樂、交響樂統統拽進來,抹除掉他人的部分,最後讓他們統統變成自己的東西。

比如,二胡不是一定如《二泉映月》那樣悲傷、《賽馬》那樣傳統,它也可以拉搖滾,可以拉爵士;三味線也可以去演奏近似電吉他一樣的旋律,甚至藉助特效,爲玩家模擬出電流的危險感。

“這麼幾年下來,《原神》音樂其實已經形成了一個文化圈子,有很多他自己的聽衆。”安棟提到。

馬稼駿也在近兩年感受到了這一點。

稼駿覺得他對這個項目有了更多情感。同一首音樂,演了三年,每一年都會多一些不一樣的東西。最初他只用盡技法讓一個作品出彩,現在他想實驗更多演奏方式,讓這個角色不侷限在某個模板裏,而是有更多面。

去年,稼駿在各個平臺開了賬號,上傳一些練習視頻。很多玩家都認得他,知道他是《塵世閒遊》的演奏家。還有玩家發來私信說,因爲稼駿的演奏,他沒想到二胡還有這麼酷的一面,決定去學,至少也要拉出《塵世閒遊》。

印象最深的還是幾個月前的嘉年華。那是稼駿第一次在線下面對這麼多《原神》玩家演出,左右兩邊是刺眼的舞臺燈光,面前的玩家黑壓壓的擠成一片。當音樂奏起、他拉響第一音的瞬間,整個觀衆區都沸騰了……

那一刻,他覺得自己一些東西和玩家聯繫在了一起——如今,音樂會或許會成爲那個將大家聯繫得更加緊密的節點。

02

想用聲音傳遞出去的感受

9月24日,上海愛樂樂團抵達了上音。

清早,樂團的人還沒就坐,滿編制的樂器和設備就已經把排演廳塞得滿滿當當。以指揮爲半圓圓心,樂器向外一層層擺放着,大軍鼓之類的打擊樂幾乎頂到了房間最末端。

這個樂團代表了國內最頂尖的交響樂團水平。但很多演奏仍讓大家犯了難,要麼節奏太緊,不好配合,要麼單樂器被拉到演奏的極限。

尤其在演到《稻妻》小號SOLO部分的時候,幾乎所有樂器停下,只留小號一人吹奏情緒悠揚、變化繁複,還被拉到極限的旋律。以至於反覆試了幾次,當小號演奏家終於完整吹出來的時候,整個排演廳都忍不住鼓起了掌。

《原神》音樂的創作本就複雜。

《原神》音樂強調融合,風格多變,裏面有太多實驗性的東西。關鍵《原神》音樂又追求人性,想要不同藝術家在表演時所有獨特韻味,也導致演奏的難度變得更大。

而相比錄製,音樂會只會更難。在錄音棚裏,演奏家們可以一遍遍地試,不斷地找感覺,甚至很多時候可以分段錄、分樂器錄,待最後再拼在一起。可音樂會不是,它要求演奏家要一步到位。

我跟進幾天彩排的最大感受,就是音樂會是在創作一組全新的作品。它得用幾十首音樂串在一起,考慮演出效果,重新規劃改編,將他們組合成一組完整的體驗。

《原神》想辦線下音樂會想很久了。《原神》在2021年就有意要做音樂會的相關企劃案。但後來因爲種種原因,音樂會被搬到了線上,做錄製版本,線下企劃直到去年年底才重新推進。

音樂會的籌備一直是讓人頭疼的問題。就拿選曲來說,音樂會是一個很像電影演出的線性體驗,所以它需要有個主題,然後再沿着主題搭建小的內容模塊——這次音樂會就很像一場旅途,從最初的蒙德慢慢走到最新的楓丹。

還有,安棟在受訪時提到,他們與《原神》團隊選擇單曲時就有在做多方平衡:哪些音樂的動機明顯,對這個地區有代表性?什麼音樂是玩家所期待的……哪怕選完了,大家還得重新評估這些音樂的演奏難度。

比如本次演奏名單中的《巖壑之崩》就是如此。一位參與早期選曲的HOYO-MiX人員就提到,他當初覺得這首歌的它人氣確實高,但它演奏難度太大,要調度幾百人做相當緊湊的演出,又要求部分演奏家完成相當亮眼的SOLO……

但最後,這場音樂會還是沒有選擇那些“安全”選項。

那些玩家想聽到的作品均一一在排演廳演出。他們爲了讓這些作品能成功在音樂會演出,重做了樂譜簡化、樂器編排等設計,最終對總譜改編了30%左右,儘可能最大限度地保留了這些音樂的原味。

演奏壓力依舊很大。畢竟,改編是一回事,實際讓大家演奏則是另一回事,很多樂譜都得臨時調整。日本民樂的演奏家就頻繁抱着總譜來問,這裏的滑音該怎麼彈?那裏裝飾音的強弱如何?

彩排到了後面,音樂總監的桌旁,同時有4-5個工作人員,一起抱着碩大的總譜標記、修改,做校對,然後再分派給市場團隊重新印下去。

9月27日晚上,楊揚老師來和樂團彩排《神女劈觀》。不同於聽demo錄製,她得和樂團彼此配合,找到統一節奏。前幾次都不太順,直到熟悉了指揮的手勢後,她才找到感覺,一開嗓,隔壁日本民樂組的音樂人也跑到門口來看。

排演完後,安棟在監視器面前撓頭,轉頭對HOYO-MiX笑罵,你們寫MIDI

(電腦編曲)

倒是輕鬆,倒是多想想大家怎麼演。樂團指揮張亮出來聽到抱怨,笑着說,“《原神》作曲是有一些想堅持的部分的。”

其實過去很久,我一直在找《原神》音樂所堅持的核心在哪裏——如今,這個問題又變成了《原神》音樂會如此折磨自己地選擇這些難以演奏的音樂,又是在想爲玩家保留哪些印象?

最初,很多人都誇《原神》音樂好聽,不少音樂專業的人下場做專業分析。當時我也跟着學了許久,嘗試把織體拆開,……我總覺得差點東西,又把音樂放回遊戲,看。

直到,馬稼駿在彩排時說,他和《原神》建立聯繫的時刻大概是這個瞬間——過去,他都是把它當成普通的“活兒”來對待,直到去了B站上,聽到自己的音樂在《原神》世界當中響起的時刻,他開始對這個合作有了更多的情緒。

或許,《原神》音樂與玩家建立聯繫的時刻,也是人文情感的這一面。

《原神》音樂其實不是在描繪世界,而是在給予玩家體驗那個世界時所該有的情緒。

如果翻看音樂會名單,《原神》音樂會每一個模塊的起始,都是以這片國度所命名的音樂。這些音樂的特殊之處在於,它們都被賦予了時間性和敘事的能力,能描繪一座城市一日的作息變化,講述其中居民過着怎樣的生活。

時間也賦予這座城市不同時刻的屬性,讓玩家聽見它不同的一面:城市於早晨的生機活躍於何處?它是如何在黃昏回顧剛過去的一天?這個國度的夜晚又爲何孤獨?黎明又將迎接怎樣的明天……

我想,這種生命力、煙火氣息,以及在其之上所承載的所有人物與玩家的冒險,也正是如今線下音樂會,即便要捨棄安全選項,所想堅持保留的部分。

03

想要超出玩家的音樂預期

在持續了近一週的彩排後,9月28日早上,大家開始進場做現場的大聯排。

“6拍……起”指揮站在舞臺中心,開始指揮各個樂團開始演奏——震撼的程度,果然和排演廳的感覺不一樣。之前我也去過一些音樂活動,但沒有哪次的聲音會像這次一樣叫人一下能辨清每一個聲音的旋律。

幾位人聲獨唱的歌手也來了。在女高音測試音頻、試着唱《燃燼之舞》片段的時候,我哪怕站在離舞臺最遠的觀衆席,她的高音也瞬間把我整個人穿透了……恍惚間,我還以爲我是在什麼歌劇院當中。

梅德賽斯奔馳場館應該是上海規格最高的場館之一,能同時容納上萬人。這裏一直都是很多明星演出、大型活動的首選,每年的檔期都得靠搶。有家遊戲廠商告訴我,他們之前哪怕訂好了,都出現過被擠掉檔期的情況。

但梅奔其實並非《原神》音樂會的最優選。安棟對聲音有高要求,他覺得《原神》純音樂的演奏就應該放到音樂廳去,那個空間是被設計過的,聲音體驗絕佳。可畢竟闊別許久,大家還是想和更多的玩家見面,最終才定在這裏。

——其實這種糾結,也來自《原神》音樂會的特殊性。

如果只是高規格交響樂倒還好,大家按音樂廳的流程走就行;若只是尋常的音樂活動,彩排沒必要扣這麼細,場地挑選也沒這麼講究,只要舞臺的視聽質量不錯,節目排布好,很多工作都可以交給導演組解決。

但這場音樂會是純粹的音樂表演,並且是混合型演出:一個舞臺,同時需要交響樂、合唱、電聲、民樂4個聲音截然不同的樂團,約250人同臺演出。這會讓現場的收音設計變得異常麻煩,如果樂團位置安排不對,就會出問題。

而且《原神》音樂的動態設計,對於演出來說也很複雜。爲了讓玩家體驗足夠豐富,一首作品的主角樂器會不停更換,有時是吉他SOLO,有時是童聲合唱,有時又需要把首席小提琴的聲音推出來……

所以,如果想把《原神》音樂完整地呈現出來,就需要對場館做很技術向的設計。

舞臺尚在搭建的時候,我來過梅奔幾次。你能看到舞臺的正上方搭了一個巨大的圓形燈架,舞臺周圍做了很炫的燈光方案。我最喜歡的還是舞臺兩邊的霧氣,它們會像真的雲一樣,飄到舞臺上方,配合燈光有如夢似幻的感覺。

不過整個場館裏最震撼的還是音響搭建。幾個碩大的音響被緩緩拉昇到空中,懸掛在場館空中的各個角落,在它們附近還有一些輔助的小音箱;如果在現場四處逛逛,場館不少地方也放着音響。

團隊在採訪時提到,他們會推演每一個座位區域能聽到的聲音,比如這個音響到某些區域可能會衰減30%,那就需要補一些音響,讓聲音能完整地傳達過去。這個場館變成一個足夠沉浸的音樂廳。

籌備期間,安棟和原神團隊做了上千頁的工程文件;負責音響的金少剛帶着團隊在場館幹了通宵,做了十幾版方案,細緻到能給每一個耳麥音響推送指定樂器組的聲音。凌晨拜訪場館時,我還能聽到他在舞臺上大聲指揮着。

到了在彩排間隙,上海愛樂樂團的指揮張亮,也抽空趕到還在施工的舞臺,和團隊重新勘察現場每一個樂器的擺放位置是否合理:西塔琴聲音太弱,得放到舞臺最邊上;鋼琴板得拆掉,不然會擋着合唱團看指揮的手勢……

甚至爲了演出效果,《原神》團隊真派了個人去後臺的音響總控,配合演奏進程,實時調整聲音軌道,讓每一首音樂每一個部分的主角聲部被推出來,成爲那個瞬間的記憶點——這次音樂會的聲音通道數達到了上百個。

“這種規格的混合型音樂會太少見了,可能3-5年才碰到一次。”安棟想說得更狠一點,但還是收斂了一下表達。

9月28日晚,彩排持續到很晚。團隊上下都還有些惴惴不安,有些無暇休息,四處奔波着,看能不能再做點什麼。安棟也半開着玩笑,要是可以,他想再排會兒,到凌晨都無所謂,說罷笑了笑,跑去和印象團隊談方案去了。

所有人都被想象中的玩家期待推動着走。

其實一開始,我也質疑這麼做的必要性。很多玩家未必能聽到這麼詳細的東西,這麼多樂器和人聲混雜在一起,只要旋律對,掛在上面的IP對,玩家總不會失望。

但仔細想想,這麼做也是忽視了《原神》音樂的核價值,也忽略了它能打動玩家的核心——哪怕玩家講不出他們聽到了什麼,他們總還是能感受到很多東西的。

在被問起這場音樂會有什麼挑戰的時候,安棟就提到了玩家的期待,他說,這場活動所要面對的觀衆,有很多的未知性,因爲很多《原神》玩家對IP作品的瞭解程度,是遠超常規的。

一個古典音樂愛好者,再怎麼聽,一首音樂聽幾十遍就很了不起了。但《原神》玩家會在遊戲裏會反覆聽到LOOP,甚至一首喜歡的歌會不斷單曲循環成百上千遍,他們會對每一個節奏都足夠熟稔。

而這場音樂會,不想將自己侷限在IP活動的範疇,而是想成爲一個重要的音樂內容,用身臨其境的感受,超出玩家們的預期。

終歸,團隊還是希望這場音樂會能打動玩家,然後成爲他們很重要的一次回憶。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com