我應該向主編支付審這篇稿的費用

如果只看外貌的話,相信大家基本會對“山裏人老楊”留下一個還不錯的印象。乍一看,老楊只不過就是個幹活麻利的西南淳樸老農民而已。如果再結合起他視頻裏的農家小院背景,還會讓人很難不給他一個“超然物外”“安貧樂道”之類的積極評價。

所以,當我把老楊的視頻轉發給編輯部著名抽象帶師阿姨王麗老師時,他第一時間也沒有意識到問題的嚴重性,只是說了一句“這人還挺有隱士高人那種味”。

但是恐怕大家也能猜到,如果只是表面這麼簡單的話,老楊就和其他的三農博主沒有任何區別了——這顯然不值得我把他轉發出去。

實際上,我們的阿姨王麗老師在花了幾分鐘,看了幾部老楊的“美食製作視頻”後,也確實收起了自己對老楊那幾分仙風道骨氣質的讚歎,轉而給出了一個極爲中肯的評價:“太噁心了”。

老楊究竟幹了什麼?

要想回答這個問題,我們還是得從繞不開的“老楊四大名著”:蛤蟆漢堡、舊豬肉、人中黃,以及豬癟火鍋說起。

據說,在漢堡十分盛行的阿美利卡,人們對漢堡有着一個嚴格的判斷標準——漢堡之所以叫“漢堡”,就是因爲其中夾的必須是絞肉重新黏合而成的肉餅,如果夾的是整塊肉排,那就不能叫“漢堡”,只能叫“三明治”。

不過,與對肉餅的嚴格要求相對的是,“漢堡”對夾肉餅的材料倒是沒有太多的限制。所以,就算你用來夾肉餅的不是麪包,而是一塊用麪條煎成的麪餅,你也可以堂而皇之地稱自己的作品爲“拉麪漢堡”。

作爲一個“美食”博主,老楊對“漢堡”的定義當然非常清楚——必須用絞肉做的肉餅。所以,在開發創新菜時,他就創意性地棄用了“用來夾肉餅的麪包”這一原材料,改爲用一整隻蛤蟆代替。

值得一提的是,爲了保留蛤蟆的本味,讓人知道自己喫的是蛤蟆,老楊還特意保留了全部的蛤蟆內臟。於是在大功告成後的喫播環節裏,除了這一創意給人帶來的精神上的震撼,“蛤斷絲連”的場面,也給觀衆帶來了不小的視覺衝擊力。

雖說“蛤蟆漢堡”的成品確實比較重口,但它之所以能排在“老楊四大名著”之首,其實並不是因爲自身的重口程度——恰恰相反的是,“蛤蟆漢堡”其實只是其中最小清新的那一個,剩下的幾員“大將”,更是一個比一個狠。

所謂的“舊豬肉”,是老楊大缸裏存放的一塊,已經被真菌侵蝕到如同《星際爭霸》中蟲族菌毯的物質(據老楊的標題來看它以前應該是一塊豬肉)。在切塊燉煮後,老楊便面不改色地把它塞進了嘴裏。

而“人中黃”,則原本是中醫典籍裏一種用來“清熱解毒”的藥材。它的製作方法是把甘草片打成粉和成面,塞進竹筒裏,再用蜂蠟封口防泄露,然後放進糞坑裏吸收其中對醫療有用的物質——當然,取出來後肯定是要把竹筒外面洗乾淨的。

雖說我這輩子尚未有幸服用過這味藥材,理應不該妄加猜測。但是,竹筒是否能起到隔絕大糞的作用,也確實會讓人忍不住產生懷疑——從老楊視頻裏那些對着“人中黃”成品泡的湯而面露難色的人的反應來看,竹筒起到的隔絕作用似乎不是很好。

但能夠面不改色喫下“蛤蟆漢堡”“舊豬肉”之流的老楊,自然不會在意這些細節。在“人中黃”做好後,他就迫不及待地挑出幾大塊泡在碗裏,像喫米飯一樣大口吃了起來。

看着他如此殷切的樣子,我其實有點懷疑,老楊是知道“蛤蟆漢堡”“舊豬肉”之流喫下去有“毒”的。所以,他纔會用“人中黃”這一味具有“清熱解毒”功效的藥材,進行“自我調節”。

衆所周知,抖音賬號主頁新更的視頻在上面。而按照時間順序,老楊是先喫的“蛤蟆漢堡”,後喫的“人中黃”——先喫“毒藥”,再喫“解藥”,確實很合理。

至於“豬癟火鍋”……它排在最後的原因想必大家也已經猜到了:從各種程度上來說,它都是“老楊四大名著”裏最具重量級的那個。在西南地區,一直以來都有一種用牛胃裏初步消化的草料作爲鍋底的“牛癟火鍋”,但就像前面提到“蛤蟆漢堡”時說的那樣,作爲“美食博主”,老楊肯定不會滿足於如此常規的烹飪方式。然後,他就創新性地使用了豬胃裏的“豬癟”,來代替“牛癟”。

但問題在於,牛是反芻食草動物,“牛癟”的消化程度其實相當低,而且成分也比較單一,所以才能被用來當作火鍋鍋底。而豬作爲雜食動物,還只有一個胃,也就是說,“豬癟火鍋”其實是一種比“人中黃”更接近於“食物終焉”的那個存在。

但即便如此,老楊還是面不改色地把“豬癟火鍋”裏煮着的東西,撈出來喫進了嘴裏。

其實,這“四大名著”,只是老楊的“美食”視頻中最駭人聽聞的那四個而已。稍微“清新”一點的,比如燉翻車魚、熱檯球烤肉等,老楊也不是沒做過——當然了,無論怎麼“清新”,老楊做的這些“美食”,無疑都超出了正常人類能夠接受的範疇。

雖說我國地大物博,一方水土養一方人,從而發展出了多種不同的飲食文化,但老楊做出來的這些“美食”,顯然不屬於任何一個有據可考的烹飪流派。以至於,雖然老楊的賬號IP屬地爲雲南,但在面對來自其他省市的疑問時,雲南IP的網友們都紛紛表示“我們這裏絕對不這樣”“他自己一個省”。

而且,老楊的所作所爲,也確實不能用簡單的一個“人傑地靈”來解釋。原來,老楊爲人比較大方,基本不怎麼喫獨食,他經常會把自己炮製的這些“美食”,拿出來和疑似同村村民的他人分享。但面對老楊的好意,大家卻是“我修院進了會員制餐廳——面露難色”。從這個演都演不出來的真實反應裏,我們也不難看出,老楊的這個飲食習慣別說是“地域特色”了,就連同村的人裏都沒有跟他一樣的。

不過,老楊的這些所作所爲,也很難被稱叫作是“異食癖”。前面之所以在說老楊大方時,用了“比較”“基本”這些話沒有說絕的形容詞,就是因爲老楊分享“美食”的行爲邏輯,非常符合正常人對食物的認知——看起來能喫,甚至可以說是比較好喫的,老楊一般都自己喫。

而“賣相”一般般,扒着“食物”這一概念及格線的,老楊會叫來(應該是)同村的幾個老漢,請他們一起喫——喫不完的,還會盛邀他們打包帶走。

至於那些接近“四大名著”級別的玩意,則一定會有一個小夥子出現在老楊的鏡頭前,和他一起分擔。在見多了這位身強體壯、“毒抗”比較高的年輕小夥後,或許是出於對其體質的擔憂,老楊的“B站”視頻彈幕裏的人便從“四大名著”裏的“舊豬肉”裏取出一個“舊”字,稱之爲“舊小夥”,並總結出了“如果有‘舊小夥’出場,那這期視頻裏的東西一定不能喫”的“定律”。

除了“舊小夥”,爲了獵奇而來的“B站”視頻彈幕區與評論區的網友,還針對老楊的一系列抽象行爲,開發出了一套完整的梗文化。在老楊的視頻更新內容中,除了美食,他還時不時地會拿起各種農村土製工具,用“古法手工”製作一些生活中需要的物品。

然而,雖說老楊視頻裏的“手工”是真的,但其中“古法”的程度,卻往往引起觀衆的懷疑。在老楊“B站”賬號最早的一期“古法手工”視頻裏,老楊想展示一下“古法釀造醬油”的過程,但隨着視頻發出來,評論區裏就有一些熟悉醬油釀造過程的人指出,除非使用替身能力“天堂製造”,不然短短的幾個小時內,絕不可能出現老楊視頻最後的醬油成品。

後來,“古法XX”就因此成了老楊視頻裏的一個固定梗。雖然在隨後的很多視頻裏,老楊並沒有給標題帶上“古法”的名號,但網友們還是對着老楊視頻裏那些前工業時代裏絕對不可能出現的物品,扣出了帶有“古法”二字的彈幕。

除了“舊XX”“古法XX”外,老楊視頻裏的老演員——毛巾,也是個很值得一提的部分。在經年累月的使用過程中,這條毛巾估計早已被老楊用來擦了不知多少東西,“疑似集齊了全元素週期表”。而在衆多含有聚餐要素的視頻末尾,老楊總是會用這條看起來沒怎麼清潔乾淨的毛巾,熱心地幫助其他人擦嘴。

雖然“舊小夥”反應快能躲開,但“能喫級別”食物視頻裏出現的老漢們,則往往會結實地承受了老楊的“這一番好意”。於是,這條毛巾也因爲在一定程度上含有“虐待老人”的因素,而成了老楊視頻裏的又一重要名梗。

老楊的抽象,不僅侷限於“B站”這個最大的抽象視頻窩點裏。俗話說“學好數理化,走遍天下都不怕”,而“精通化學”的老楊,在“抖快”等短視頻平臺裏也同樣喫得開,並迎來了自己的另一段抽象生涯。

在老楊的“抖快”評論區裏,雖然沒有人再去玩“舊毛巾”之類的梗,但翻開他的每期視頻,你都會看到大量三十歲上下的女性用戶在評論區留言,表示“非常欣賞老楊的一表人才,想要跟老楊結婚”。

除了令編輯部幾個飽受相親之苦的編輯老師汗顏外,這些整齊劃一的評論也很難不讓人懷疑,這要麼是老楊買的批量評論,要麼就是某種新型的起號手段——總之,背後少不了“流量的大手”。

當然,這肯定不是什麼值得拿來大書特書的祕辛。雖然老楊主頁顯示自己沒有簽約任何MCN,但無論怎麼說都很獵奇的視頻內容,以及視頻中段時不時會出現的“這個手機是我在二手回收平臺上買的”“等餓了先喫個速食酸辣粉”等內容,都無疑和老楊自稱的“分享真實農村生活”沾不上邊。

除此之外,常看老楊視頻的網友們還根據以往的數期視頻,總結出了一個決定性的證據:在早期的視頻裏,老楊很喜歡使用一個嗓音渾厚有力,頗具滄桑感的翻唱歌手的作品作爲背景音樂,還因此誕生了一個“老楊不愧是山裏人,視頻裏有水牛駐唱”的梗。

可後來,這位翻唱歌手據說保護起了自己的著作權,於是老楊的視頻裏就再也沒有“水牛駐唱”了——雖說防侵權是沒有錯,但這種對自己作品安危極其敏感的意識,怎麼看也不像是一個淳樸老農會自發掌握的。

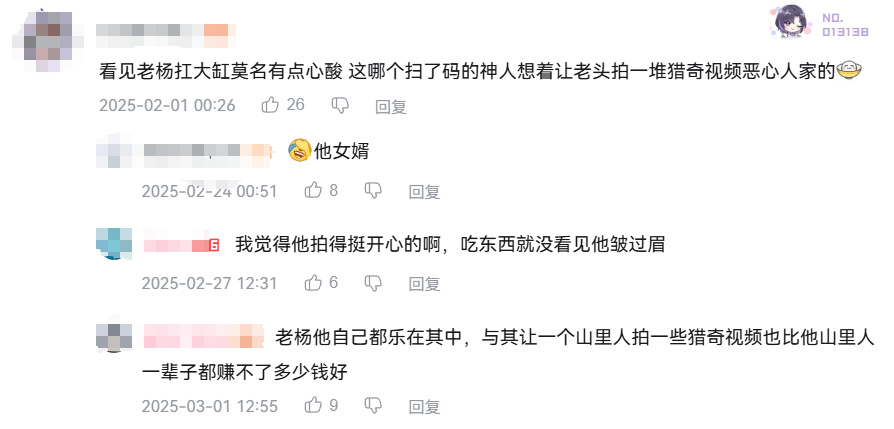

久而久之,老楊評論區裏甚至還誕生出了一種說法,稱那個與其他出鏡人員年齡差距過大的“舊小夥”不是別人,正是這一切抽象視頻的始作俑者。

而如果順着這條線索去尋找的話,我們也確實會找到一些老楊那已經屢見不鮮的過往經歷。在目前能找到的,老楊在網絡上最早的視頻投稿裏不難看出,那個時候的老楊烹飪的食物都相當的家常,也更加符合他自己簡介裏“記錄農村真實生活”的說法。當然了,這些視頻跟“四大名著”比起來,點贊量播放量也更“復歸常人”一些。

然後,或許是嚐到了各大視頻平臺創作激勵的甜頭,又或許是看出了流量變現的巨大潛力,老楊便開始了自己的“惡墮”之旅。值得肯定的是,老楊的確有着不錯的動手能力,而他在“惡墮”進化初期發佈的那些真正的古法手工視頻,雖然離“記錄生活”已經漸行漸遠,但看起來還是有不少的鄉野生活趣味。

但很快,老楊最值得被稱讚的點就從“動手能力”變成了“抗毒能力”;原先的那個“大叔版李子柒”,也變成了現在的“暗黑版李子柒”。再然後,就是開頭提到的“四大名著”了。

這個時候,老楊視頻標題裏的“非遺”字樣,已經從“非物質文化遺產”的縮寫,蛻變爲了“並非爲‘排遺’所產生物質”的說明。選擇了這麼一條極端抽象獵奇賽道的老楊,也在爆火之後,難得地沒有受到“浪費食物”“假喫”等罪名的審判——別說假喫不假喫了,這些東西他能面不改色地塞進嘴裏,就已經足夠牛逼了。

更何況,“舊豬肉”“蛤蟆”等物品,也完全算不進常規概念裏“食物”的範疇。相比之下,它們更像是“東百往事”等互聯網蠻荒時期視頻裏,會出現的“狠活”內容。

老楊在“流量的大手”下逐漸“惡墮”的過程,在今天幾乎是每時每刻都在上演的事情,已經不足爲奇了。但稀奇的是,“惡墮”後的老楊,已經推出了數期不亞於“狠活”的視頻內容,卻不僅沒有封號之嫌,還收穫了大把的流量。

那些利用了人們獵奇心理的直白“狠活”,現在早已紛紛被封殺。可只要像老楊所做的那樣,給它們套上一層“似是而非”的“非遺”“傳承”外衣,再加上一句“無不良導向”,它們就能避免重蹈前輩的覆轍。

這樣的結果,甚至不是因爲老楊自己(或者他的可能存在的團隊)有多麼聰明。畢竟,在“後狠活”時代誕生的無數短視頻早就摸索出來了,一句“無不良導向”,就能夠最大限度地遏制住平臺審覈那說不清道不明的下架機制。而“非遺”等尋常審覈人員難以考證的標籤,更是給老楊的這些抽象狠活,提供了一枚“免死金牌”。

雖說老楊的這些“害己不害人”的視頻觀感,確實沒有那些更加直白的“狠活”那麼低俗了——但無論如何,跟自稱的“非遺”“無不良導向”等標籤相比,它們都一定是“貨不對板”的。

雖然“狠活”的本質沒有變,但經過這麼一番改造之後,它好像變得符合觀衆對短視頻的需要了——或許從某種程度上來說,這也是一種“時勢造英雄”。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com