“如果我註定要死,那我願意死於這種浪漫的病。”這句話出自19世紀的歐洲浪漫詩人拜倫之口,他將肺結核當成了一種詩意的歸宿。然而,這種浪漫的疾病背後,隱藏的是無數人類的痛苦與災難。那麼,這到底是怎樣的一種疾病,竟能被冠以“浪漫”之名?而在亞洲,這種病又爲何成爲了“十癆九死”的代名詞?

答案是結核病,也就是俗稱的“癆病”。在19世紀的歐洲,肺結核一度被視爲文藝象徵;但在其他地方,它卻像一個惡魔,奪走了數以億計的生命。

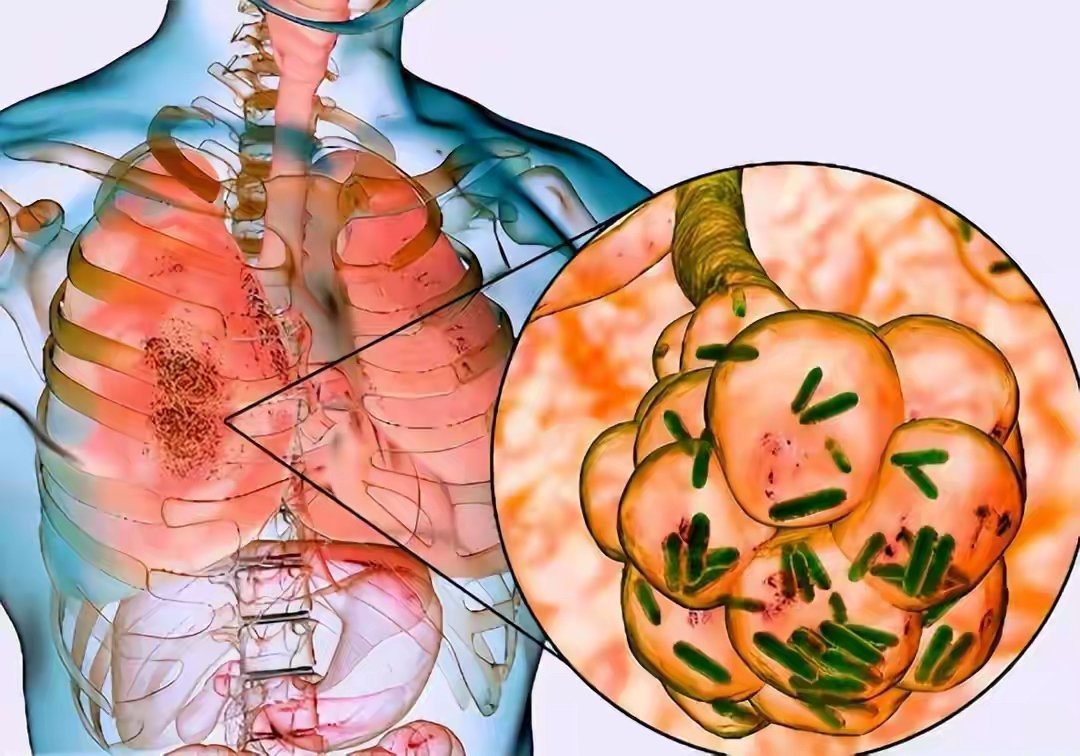

肺結核的罪魁禍首,是一種叫做結核桿菌的細菌。這種細菌首次被德國科學家羅伯特·科赫在1882年發現,標誌着我們開始解開這個疾病的謎團。

與其他細菌不同,結核桿菌似乎不滿足於普通的生活條件。如果其他細菌只是想安穩地寄居在人體內,等待着人類爲它們提供生長的環境,結核桿菌則是個不折不扣的“卷王”,它對環境的適應性和生存能力遠遠超過一般的細菌。

在空氣中漂浮幾小時乃至幾天,結核桿菌也能保持活力。當它最終進入人體,它將面對的第一個挑戰是我們的免疫系統——尤其是強大的吞噬細胞,專門負責清除外來入侵者。

其他細菌通常會被吞噬細胞消化掉,但結核桿菌不同,它有一種“堅韌不拔”的特質。在被吞噬之後,它並不會被輕易分解,而是能頑強地存活下來,甚至利用吞噬細胞作爲自己的“營養庫”,繼續繁殖。簡而言之,結核桿菌就像一個經驗老道的“侵略者”,不僅能躲避免疫系統的攻擊,還能反過來利用它。

當免疫系統意識到單靠吞噬細胞無法戰勝這個敵人時,會派出更強的T細胞來圍剿。面對T細胞,結核桿菌似乎暫時“屈服”,被T細胞圍困在一起,形成一種稱爲肉芽腫的結構。這看似是免疫系統的勝利,但實際上,這只是一個暫時的停戰。結核桿菌並未被完全消滅,它仍然潛伏在人體內,等待着免疫系統的薄弱時刻,隨時可能捲土重來。

19世紀的歐洲,肺結核以一種“詩意化”的形象廣爲人知,尤其是在文學藝術界。受工業革命的影響,大量人口聚集在城市,居住條件極差,空氣污濁,擁擠不堪,肺結核迅速蔓延。然而,奇怪的是,富裕階層對這種疾病並不像我們今天對待癌症那樣避之不及,相反,肺結核成爲了他們眼中的一種“浪漫病”。

在當時的審美觀念中,瘦弱蒼白的體態被認爲是美麗的象徵。肺結核正好符合這一點,它讓感染者顯得虛弱、蒼白,甚至因低燒而面色潮紅,彷彿是懷着某種祕密激情的藝術家。咳血,這種如今聽來令人毛骨悚然的症狀,當時竟被視爲情感炙熱的象徵。拜倫希望死於這種病,雪萊誇讚濟慈是因爲肺結核而充滿靈感,19世紀的歐洲文學與藝術圈因此掀起了對這種疾病的“浪漫化”崇拜。

然而,這種浪漫化的背後,卻是無數窮人忍受着病痛折磨。由於衛生條件極差,肺結核在貧民窟中肆虐,被稱爲“窮人病”。對他們而言,肺結核沒有絲毫的浪漫可言,只有死亡與絕望。

如果說肺結核在歐洲的浪漫形象令人迷惑,那在亞洲,這種疾病的可怕程度毫不掩飾。中國古代有“十癆九死”的說法,肺結核一度成爲極難治癒的疾病。由於缺乏現代醫學的幫助,肺結核在亞洲的蔓延帶來了巨大的痛苦。它不僅奪走了無數普通人的性命,還摧毀了許多文化名人的生命。

林徽因,這位中國現代文學史上的才女,晚年正是因爲肺結核的侵襲而長期臥病在牀,直到病魔最終奪去了她的生命。而魯迅先生筆下的《藥》中“人血饅頭”的情節,正是反映了中國人民對肺結核束手無策的絕望與迷信。

肺結核在亞洲成爲了真正的瘟疫,無論是普通人還是知識分子,幾乎都無法逃脫它的魔掌。它的傳播速度之快、致死率之高,讓它一度被稱爲“瘟疫中的皇帝”。

幸運的是,隨着醫學的發展,20世紀迎來了對結核病的逐步控制。1943年,美國微生物學家瓦克斯曼在土壤中發現了抗生素鏈黴素,這標誌着人類在對抗結核病的戰鬥中取得了重大突破。隨後,越來越多的抗結核藥物被發現,如異煙肼、利福平等,這些藥物有效地抑制了結核桿菌的繁殖。

然而,結核桿菌並沒有輕易被打敗。它展現出了一種極強的耐藥性。隨着時間的推移,科學家們發現,無論是單一藥物還是聯合用藥,結核桿菌逐漸產生了耐藥性,形成了所謂的耐多藥結核,這是對現代醫學提出的一個新的挑戰。

儘管如此,科學家們並未放棄。在20世紀早期,法國科學家阿爾貝·卡爾梅特和卡米爾·介蘭研製出了卡介苗,通過接種疫苗預防結核病,這使得結核病在許多國家逐漸得到控制,尤其是在新生兒中。

即便如此,結核病並沒有被徹底消滅。即使在今天,全球每年仍有上百萬人死於結核病。它不再僅僅是過去的“白色瘟疫”,而是當今仍然存在的公共衛生威脅。

耐藥性的出現使得結核病治療變得更加複雜,而在一些貧困國家,結核病依然肆虐。即便是現代醫學進展如此迅猛的今天,結核病依然提醒我們,細菌的進化速度可能比人類想象得更快。它頑強地生存在我們周圍,等待着人體免疫系統的薄弱時刻,伺機而動。

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com