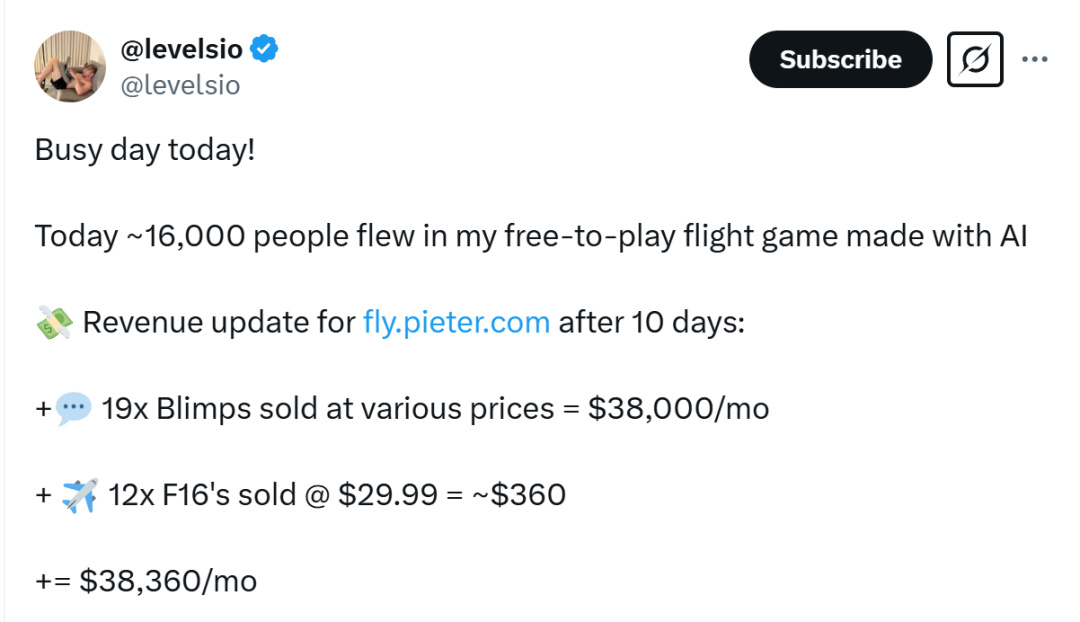

9天收入17360美元,隔天收入翻倍漲到38360美元,摺合人民幣27萬元。

近日,一名海外開發者用AI工具從零搭建了一款飛行模擬器,依靠廣告及內購在10天內賺到了3.8萬美元,開發者發表的推特甚至引起馬斯克注意,他爲其點贊並將該遊戲分享給2億粉絲,爲原帖貢獻了900萬瀏覽量。

經由媒體一番宣傳,自然演變成了生成式AI的又一商機,零經驗,三小時,純AI生成,日入破萬,每一層Buff的疊加都令人豔羨不已,小白躍躍欲試,從業者平添焦慮。

這不是一個AI生成遊戲的神話,而是一個神話AI的宣傳遊戲。

10天27萬,是如何實現的?

開發者名爲Pieter Levels,網名levelsio。在二月末,他試着用AI編程軟件Cursor在三小時內製作了一款飛行模擬器fly.pieter,雖然AI給的代碼無法一步到位,但合格率也達到了80%以上。

在此基礎上,他繼續完善遊戲,添加供飛機射擊的球體,可破壞的建築物,GTA風格的界面,確保遊戲能兼容移動設備,這些均通過Cursor完成,不過他在審視代碼時發現了Cursor存在重複函數的問題,他使用ChatGPT輔助審覈, 清除了冗餘的代碼。

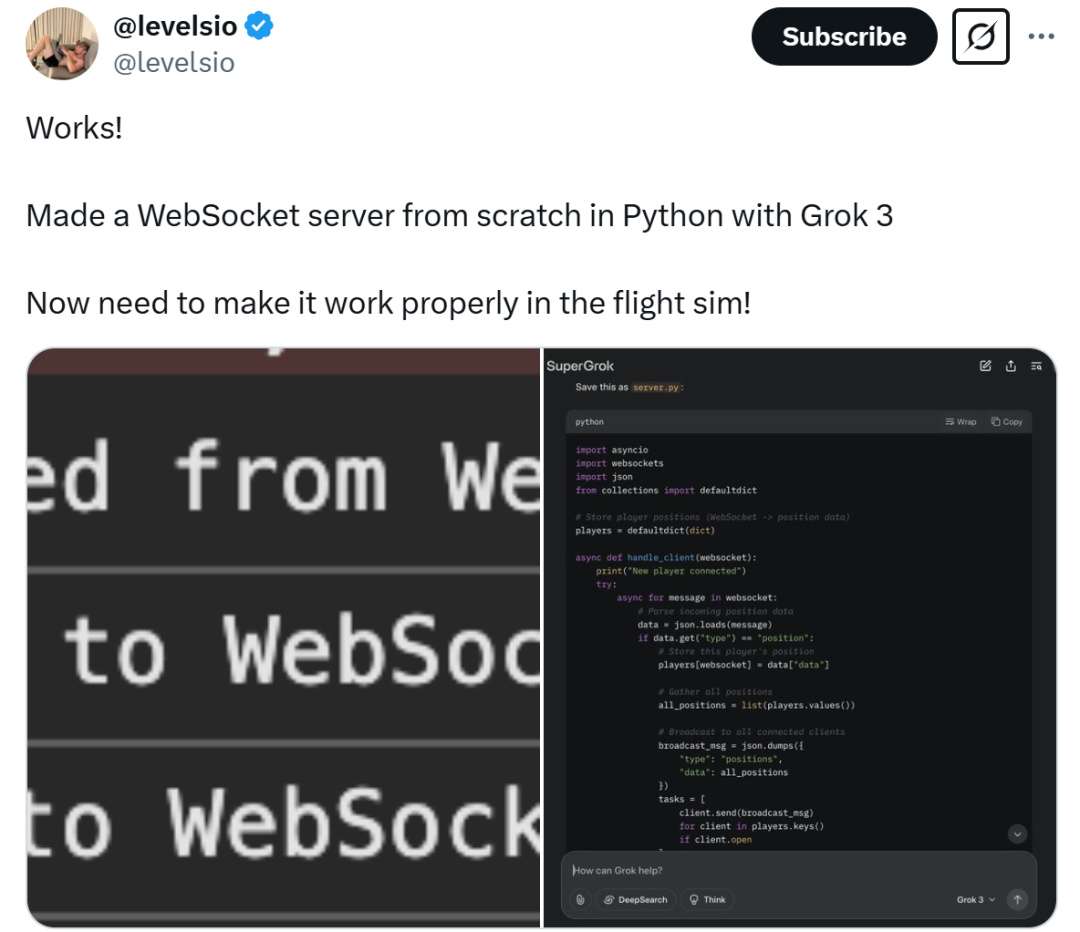

遊戲成型後,Pieter想爲遊戲添加網絡模塊,允許多人同時在線,起初他嘗試用PeerJS來實現該功能,但它更偏向點對點的通訊,他希望能夠以每秒10次的頻率更新玩家的三維位置。在網友的建議下,他轉向Grok 3,從頭搭建了一個WebSocket 服務器。

遊戲如此火熱,莫非趣味十足?

坦誠說,糙得很。

點開遊戲網址,玩家編輯完角色姓名後即可進入遊戲世界,一個個幾何塊搭建的飛機映入眼簾,兩旁的長方體路燈夾起一條灰色跑道,雲朵是方塊堆積而成的,山體是棱椎體,樹木是圓柱+棱錐,簡單的積木堆疊造就了遊戲極簡美術。

畫面左上方是操作手冊與飛機運行參數,大體玩法就是操控飛機飛行,射擊球體得分,擊落其他玩家機體,一個夠不到及格線的.io遊戲,既無體積碰撞,也無成長反饋。要是玩家將目光着眼於天邊的發光星體,大概率會被吸進“黑洞”裏,星體遙不可及,而返鄉已是惘然。

這大抵是AI的宇宙真諦吧,在毫無生氣的太空裏,所有的逃逸都變成了徒勞,回應你的只有無盡的虛空與亙古的沉默。

遊戲怎麼樣不重要,重要的是它火了。

火了就有流量,而流量,便是互聯網經濟的本質。

賣廣告,即是遊戲在短期內能實現10萬+收入的關鍵。

遊戲世界中的夜空掛着數艘飛艇,上頭印着品牌的logo與名稱。遊戲上線10天,levelsio出售了19個廣告飛艇,總計收入38000美元,而在前一天,廣告收入不過17000美元,每個飛艇每月收費1000 美元。

隨着曝光度的增加,廣告售價自然也是水漲船高。除廣告外,遊戲在10天內還售出了12個價值30美元的虛擬道具。

GameRes在《在遊戲裏打廣告,是一門生意嗎?》一文中便曾介紹過,消費羣衆媒介使用習慣的遷移,讓一些品牌方樂意於去嘗試新鮮事物,與大量年輕用戶建立起連接的電子遊戲即是其中之一,它偏向於熱點營銷,像早期微信小遊戲《跳一跳》火了後引入的品牌廣告,走的都是同個路線。

所以這是遊戲乃至AI生成遊戲的商業奇蹟嗎?非也,它是一個圍繞着時髦緊俏的AI概念,經由網紅、超級網紅、喫瓜羣衆、廣告主共同構建起來的一場數字狂歡。

遊戲零經驗≠粉絲零基礎

回顧整個事件,fly.pieter的爆火有兩個關鍵要素,一個是馬斯克的轉發點贊,另一個是開發者本人的底子夠硬夠深。

馬斯克爲原貼點贊,評論道“哇,多麼不可思議,AI遊戲前景廣闊!”

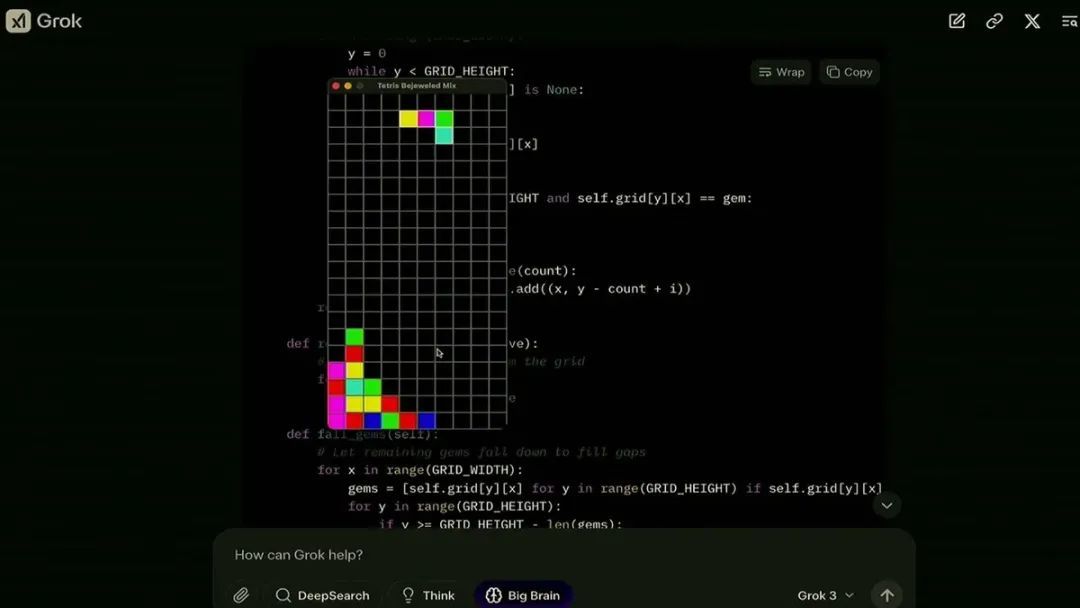

他說這番話是有前提的,Pieter搭建網絡模塊時所用的AI工具Grok 3正是出自馬斯克創辦的xAI公司。Grok 3於2月份公佈,在演示中工作人員用其生成了一款俄羅斯方塊遊戲,馬斯克是初創團隊的9名成員之一,團隊的目標是成立AI遊戲工作室,而非搭建一個供遊戲開發商使用的AI工具。

在fly.pieter嶄露鋒芒後,馬斯克不忘爲自家產品吶喊助威,並點出”AI遊戲大有可爲“。

Pieter的商業頭腦是造就項目成功的另一主因。瀏覽馬斯克近期發佈的推特,能發現他點贊轉發的AI遊戲不止一個,還有一款太空彈幕射擊遊戲,他爲其創造了690萬的瀏覽量,佔總瀏覽量的90%。然則後者僅是一個展示視頻,開發者未將其商業化。

Pieter敢把一個簡陋的多人飛行遊戲拿到檯面上,並快速變現,既是膽魄,也是經驗。

Pieter不是什麼名不見經傳的新人開發者,他在10年前以一種瘋狂的實幹精神,在12個月內創建了12個創業項目,以個體開發者的力量快速搭建項目原型,並將其投入公共領域以試驗可行性,是他的創業哲學。

“有人願意爲其付費,就說明項目行得通。”

在量的堆疊下,最終引發質變,Nomads List、RemoteOK助力他挖到第一桶金,前者是一個數字遊民城市信息查詢網站,現今擁有超過10萬名會員,收錄全球2500+個城市,後者則是一個遠程工作資源平臺,爲招聘者與應聘者建立聯繫,每月訪客超過300萬。後續他又創立了PhotoAl、InteriorAl等項目,迄今每月穩定收入近30萬美元。

雖然他曾在2021年的推特中,表示在他創建的70多個項目中,僅有4個盈利並持續增長,超過95%的項目宣佈失敗,立即行動、廣撒網,是成功祕訣。

但沒有方向、沒有指標、沒有方法的堆量,不過是無意義的犧牲品。

他有一些非常明確的原則,比如Build in Public,在公共領域創辦項目,分享項目進度、成功與失敗經驗、幕後軼事以及一系列業務指標,真實性與透明化是主導理念,Pieter是該概念的最佳代言人之一。

聽起來跟現在一些獨遊的開發很像不是嗎?開發者通過直播直觀呈現遊戲研發歷程,建立遊戲社區收集遊戲反饋,踐行玩家共創的遊戲開發理念,只不過Pieter做得更徹底,他公開自己的收入情況乃至代碼、方法,甚至直接向粉絲諮詢解決方案。

比如從一開始就專注於商業化,他主要集中於壓縮成本與確定盈利模式,從不搞風險投資,向來單幹,項目走向正軌第一時間想的不是僱人擴大團隊,而是如何實現自動化;創建的項目大多不免費開放,走會員付費制道路。

依賴用戶生成內容,擁抱AI等自動化工具,高度透明的分享意識,建立在平等交流基礎上的互幫互助,這些都是Pieter僅憑個人就能建立龐大事業的關鍵。

fly.pieter同樣是這些原則下的產物,遊戲創建過程高度依賴AI與粉絲互動,接受網友建議以改進遊戲流程,遊戲上線後變現手段立馬跟上,它不依賴遊戲本身的質量盈利,而是依賴互聯網的流量盈利。

Pieter是個體開發者在數字時代創建事業的絕佳樣本,但fly.pieter不是個體開發者、尤其是零經驗新手的起點,同樣的遊戲,放在浩如煙海的國內遊戲市場,大概率只能是個炮灰。

AI浪潮下信息膨脹

目前遊戲行業對AI工具的使用大多還是工作流中,如搭建玩法原型、驗證概念可行性,減少溝通成本,場景美術、角色設計、廣告素材是AIGC滲透較多的領域。完全用AI來生成的遊戲大多還是一些復古的街機遊戲與邏輯簡單的小遊戲。

玩家對AI的接受度,從業者在資本效率至上、利潤第一原則下面臨的降本衝擊,都讓AIGC處於一個複雜的輿論場。在Pieter的推文評論中,不乏類似的爭論。

一名高級工程師表示讓多數玩家能有良好的聯網體驗,需要付出百倍乃至千倍的工作量,fly.pieter的現狀讓他對自身的就業前景感到樂觀,Pieter譏諷他是個典型的保守派,現在看起來是對的,但未來10年這種心態就會崩潰。

誠如Pieter所言,AIGC在以一種駭人速度成長着,作爲一名全盤擁抱自動化工具的開發者,自然知道AI在其項目研發中的重要性。

去年8月米哈遊聯合創始人蔡浩宇在Linkedln還發表了一番AIGC與遊戲的“暴論”,聲稱未來遊戲行業只需要“0.0001%的最具洞察力的天才與99%的業餘愛好者“,普通到專業級的開發者,可能需要考慮轉行。

在下無意爲AI威脅論與AI發展論下判斷,而是想從一個普通用戶的角度來審視fly.pieter事件。

它不是一個AI生成遊戲將會如何發展的問題,而是普通人在AIGC浪潮前的問題。

“利用AI,9天盈利12萬”,在AI成爲熱點之前,我們已在網上看過不少類似的話術,“xx副業,日入xx元”,“原畫/建模,每天1小時賺錢”,及至AIGC爆發,話術變成了“一天寫上百條”、“x天漲粉x萬”,他們夾雜在互聯網的信息海中,或赤裸裸地標示出廣告字樣,或佯裝成真誠的創業經歷,最終導向的是“網課售賣”,莫怪網友說“AI最賺錢的項目是教別人怎麼用AI賺錢”。

fly.pieter確爲實例,但不應忽略Pieter本人的先決條件,AI是個效率工具不假,但把AI與商機過分綁定,甚者來爲自身產品做宣傳,非蠢即壞。

大肆鼓吹AI產能的另一個麻煩是,誰來爲內容把關?

早在AI爆發之前,互聯網其實就存在着一批矩陣賬號,通過洗稿方式一天產出大量內容,走的也是廣撒網路線,及至爆款出現後確立主號,早期通過平臺激勵變現,短視頻興起後多了帶貨途徑。他們創造了大量的互聯網……冗餘。

人人時代的崛起讓人類在短短几年內創造的內容量,超過過去數百年的總和。知識與科技的平權,激發了人的創造性,人類文化從未有一刻像現下這般富饒,它們因創意的交叉碰撞而熠熠生輝,回想下上個世紀的遊戲景況與當下的遊戲盛景,你也會感慨其類型演變之巨大、創意湧現之繁盛。

然而其中也充斥着數之不盡的埋沒者。如果AI意味着效率的攀升,意味着門檻的下移,它將帶來又一個大衆化浪潮。我們已然從過去的大衆化裏預見了其結果,它是信息的極大豐盛,在這些豐盛裏不乏時代的引領者,卻也是信息的極大冗餘。

我們用個性化推薦,用一個又一個的垂直細分賽道來緩解供需上的極大不平衡,當供給呈十倍、百倍增長之後呢?

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com